沒有人是一座孤島出處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川北稔寫的 80/50兩代相纏的家庭困境 和KateKirkpatrick的 成為西蒙波娃都 可以從中找到所需的評價。

另外網站沒有人是一座孤島,需要在彼此的鏈接中,使內心變得更加豐盈| 天天 ...也說明:人是在各種互動、鏈接與交流中,不斷成長的,沒有人是一座孤島。2021.04.23世界讀書日2021.04.23世界讀書日,從17點到24點,有2波聚會,見了一位老師(從西安來),還.

這兩本書分別來自遠流 和衛城出版所出版 。

國立臺灣藝術大學 應用媒體藝術研究所 朱全斌所指導 羅傑的 外婆的數數兒 (2006),提出沒有人是一座孤島出處關鍵因素是什麼,來自於大陳島撤退、大陳人、外婆、數數兒、故鄉。

而第二篇論文輔仁大學 比較文學研究所 劉紀蕙、陳平原所指導 呂文翠的 現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究 (2003),提出因為有 晚清、現代性、情色烏托邦、海派文學、狹邪小說、都市文化的重點而找出了 沒有人是一座孤島出處的解答。

最後網站每个人生来都不是一座孤岛 - enpn則補充:原作者:海明威出处:出自《丧钟为谁而鸣》 ... 没有人是一座孤岛可以自全每个人都是大陆的一片整体的一部分如果海水冲掉一块欧洲就减小如同一个海岬失掉一角如同你的 ...

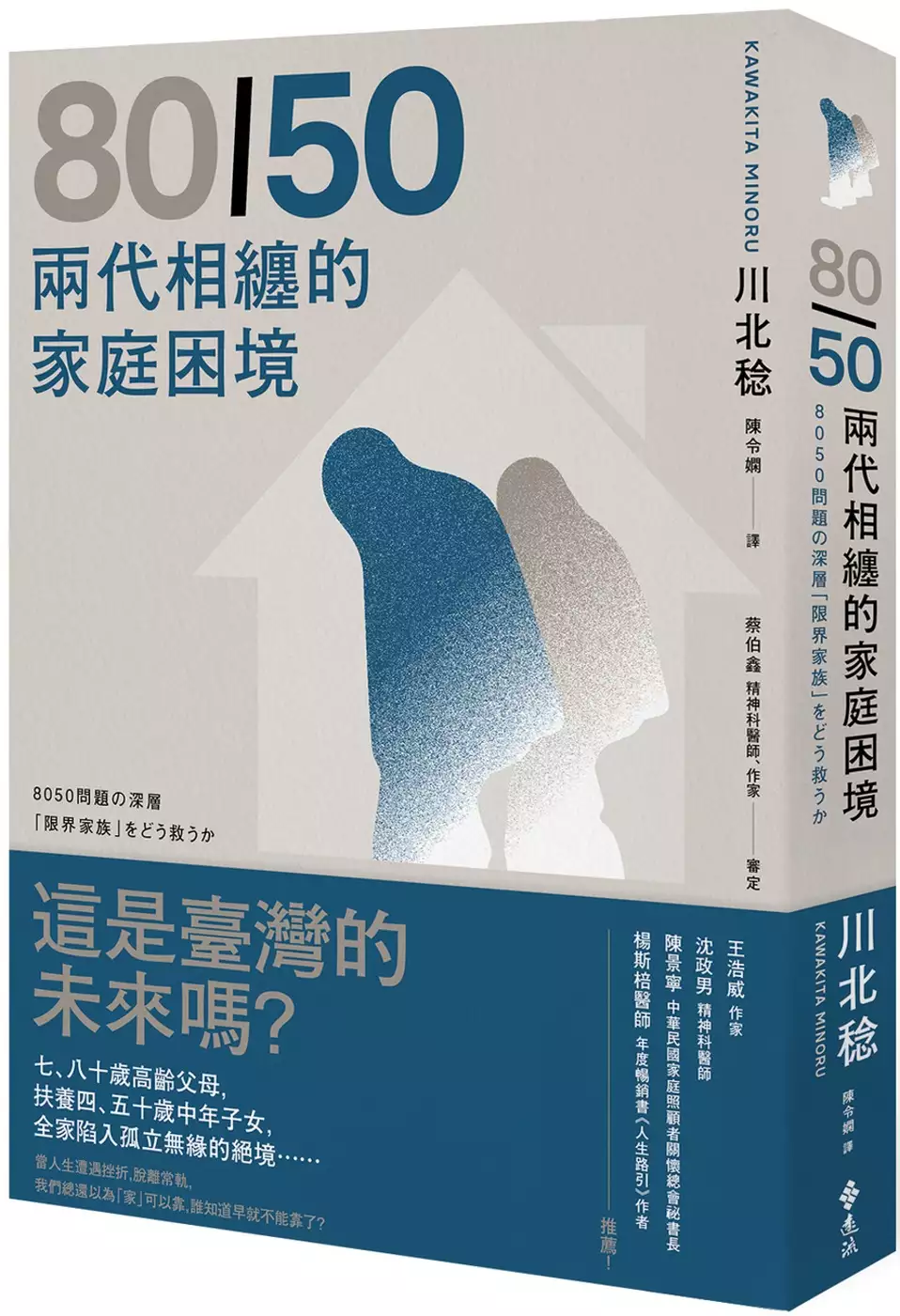

80/50兩代相纏的家庭困境

為了解決沒有人是一座孤島出處 的問題,作者川北稔 這樣論述:

這是臺灣的未來嗎? 七、八十歲高齡父母,扶養四、五十歲中年子女, 全家陷入孤立無緣的絕境…… 當人生遭遇挫折,脫離常軌, 我們總還以為「家」可以靠,誰知道早就不能靠了? ★深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書! ★精神科醫師、作家【蔡伯鑫】專業審定! 人口高齡化與未婚化、就業環境嚴苛、社會安全網不甚完備、「成年兒童」日益劇增、親子關係沒有終點……多重因素造成「7040問題」「8050問題」浮上檯面──七、八十歲的年邁父母與四、五十歲無業或繭居的子女同住,導致家境貧困,與外界失去連結。 2019年,日本發生一起震撼社會的弒親悲劇──七十多歲的前外

交高官忍痛殺死四十多歲的繭居兒子。正當輿論圍繞在繭居族、啃老族等各種標籤,對當事人議論紛紛時,究竟是從什麼時候開始,一個家庭會陷入如此孤立無援,甚至走上絕路的地步呢? 現代家庭的深層困境──從「依賴共生」到「孤立無援」,最後「分崩離析」 【困境1】過度高漲的家庭期待 當需要他人伸出援手,我們第一個想到的多半是家人;當雙薪夫妻需要他人照顧子女,也是先拜託自己或配偶的父母;當一個人鑄成大錯,大眾總是一味指責原生家庭。 ──「是家人就該幫忙!」「爸媽是怎麼教的?」這樣的單一價值觀成為每個家庭沉重的枷鎖。 【困境2】子女遭遇人生挫折,陷入「繭居」狀態 受到霸凌、遭逢事故

、失去工作、經濟困頓、離婚喪偶……一旦在社會上碰了壁、脫離既定的人生軌道,只剩下「家」能接住這群人,於是家庭被迫承擔全責。 ──「家」成為唯一的安全網,但究竟能撐到什麼時候呢? 【困境3】兩個世代的雙重孤立 社會普遍對「健康」的青壯年容忍低、支援少,無業或繭居的子女認為:「我做錯事了……」父母則感到「可恥」,同時自責,於是關起門來自行解決「家醜」。 ──事實上,現代的家庭並不具備讓孩子心靈「復原」與重返社會的功能,使得子女問題更加隱蔽且長期化。 【困境4】從「7040問題」到「8050問題」,再到「9060問題」 隨著時間流逝,家庭資源耗盡、父母衰老死亡,脫軌的

孩子依然回不了正軌,更失去了最後一道安全網。這個重擔將消磨整個家庭,直到分崩離析為止。 ──親子關係沒有終點,最後全家「一同倒下」! 用「復原」的概念,拯救瀕臨崩潰邊緣的「極限家庭」 ■ 孩子獨立與否,並不完全是父母的責任。 ■ 遭遇人生挫敗的子女,需要的不是重新教育,而是被視為一個「成年人」。 ■ 「自立」,並非完全不倚賴他人,而是分散依賴對象。 ■ 高齡父母積極使用長照、家事服務;繭居子女認識義工、與同好交流興趣……有助於進一步向外公開家庭內部的困境。 ■ 家人相互扶持的同時,也邁向各自的道路、過上各自的生活。 ──當每個家庭成員滿足各自現階段的需求,不

再執著於身為「父母」或「孩子」的角色,就是走上「復原」之路。 本書特色 [1]全臺第一本深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書!從社會學視角與第一線支援人員互相對話,剖析現代家庭的深層困境。 [2]今日日本,明日臺灣!對於專業人員與政策制定者,本書直搗問題核心,並提出具體解法與嶄新視角。對於一般讀者,身處在高齡化與單身化的現代社會,「8050問題」將是必然且益發嚴重的社會問題,隱性貧困、孤立無援、兩代相殘,可能發生在你我的身上! 各界推薦 ★王浩威|作家 ★沈政男|精神科醫師 ★陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長 ★楊斯棓醫師|年度

暢銷書《人生路引》作者 ──重磅讚譽!(依姓名筆畫順序) 「臺灣社會目前對於繭居族尚未特別重視,但隨著人口老化與無業在家的年輕人愈來愈多,勢必步上日本後塵。本書廣泛蒐集日本實際案例,詳細剖析形成原因,也提出處理對策,相當值得臺灣社會參考。」 ──沈政男|精神科醫師 「本書不斷提醒兩代之間都要有所警惕,致力往獨立的目標發展。無法獨立,可能是父母過度付出,也可能是子女需索無度所造成。對專業人員或政策制定者而言,本書更像是一記當頭棒喝──錯誤的政策,導致繭居問題變得更嚴重。」 ──陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長

外婆的數數兒

為了解決沒有人是一座孤島出處 的問題,作者羅傑 這樣論述:

中文摘要國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所藝術碩士學位創作展演報告書紀錄片:《外婆的數數兒》指導教授:朱全斌 教授研究生:羅 傑時間:中華民國九十五年十二月三十一日“大陳島撤退” 這是一段發生在民國四十四年的故事,島上一萬七仟多名的居民,隨著島上的駐軍,全數遷移到台灣來,“大陳島”也因此成為東海 上的一座孤島。大陳人對於故鄉的看法,和民國三十八年前後來台的榮民老兵,有著不同的思考背景。他們在大陳島上,已沒有親人和熟悉的街坊鄰居,對於大陳島,以現在的心情來說,大陳人再回頭看故鄉這塊土地,在老一輩的大陳居民心中,不知道是以什麼樣的方式來做定位?島上的居民在遷移到台灣五十多年後,族群枝繁葉茂,轉眼

間來台後的第二、三代也漸漸的在台灣這塊土落地生根下來,對於故鄉的想法,也因人、事、物的變遷,在隔代之間也有著不同的認同方式,或許故鄉的定義一直在改變,但是祖先從何處來?這也是一直不變的事實。《外婆的數數兒》藉由大陳島語言的特殊性,和遷村過程的不同,來紀錄大陳人在這五十多年的變遷,並且也以創作者身為大陳第二代,來看父母親及長輩們,他們所親身經歷的故事。並且也由這些事件中,找尋他們的想法,和他們所關心的事物。關於大陳人的故事,或許有文獻資料可查,也有人曾經辛苦的紀錄過,但是這次我們想自己說………「說些關於我們的故事,我們的心情」。關鍵詞:大陳島撤退、大陳人、外婆、數數兒、故鄉

成為西蒙波娃

為了解決沒有人是一座孤島出處 的問題,作者KateKirkpatrick 這樣論述:

她無畏時代限制與社會成見的枷鎖, 從自身生命經驗出發,解放女性 鼓舞每個人「成為」自己想成為的自己 ◇⊱—獨一無二的西蒙‧德‧波娃—⊰◇ 看她如何從生命經驗提煉哲學理論,也在哲學理論中活出生命。 ◆她的一生精采動人,有對自由的沉思,對真理的信仰,對自身不完美的真誠反省與無懼批判,也有熾熱的戀情。她也實際推動了世界各地的女性權益,讓女性更能為自己而活。 ◆利用過去未面世素材,重新審視二十世紀最著名的女性知識分子西蒙‧德‧波娃的一生。是目前最全面且立體的傳記,文筆優美,細緻動人。 ◆已售出九國語言版權,是全世界此刻重新理解西蒙‧德‧波娃思想與生命交融的必讀著作。

西蒙‧德‧波娃,二十世紀最著名的女性知識分子之一。人們知道她那本暢銷全世界、被奉為女性主義聖經的《第二性》;人們也知道她實際投身法國女權運動,成功推動修法以改善女性處境、反對性別歧視,甚至催生政府成立女性事務相關部門;或者,人們也知道她與沙特有一段開放式戀情,他們奔放風流,卻又無比堅定忠誠,這甚至被譽為「二十世紀最偉大的愛情故事」。 然而,世人對波娃也有諸多誤解:《第二性》剛問世時,她成為法國社會嘲諷、抨擊、譴責,甚至羞辱的對象,從此之後,她的言行舉止、著述思想,無不遭受訴諸性別、因人廢言的攻擊。《第二性》的英譯本,也有諸多重要部分遭到刪節、修改,使得很長一段時間裡,人們不能真正理解

波娃,直到二○一○年,英語世界才見到《第二性》的原始全貌。當時的人們無視她的主體性,稱她為沙特的附屬品、情婦,或認為她淺薄、缺乏原創性、處處複製抄襲沙特的思想,各種舉止行動都只是刻意驚世駭俗、譁眾取寵。 但事實上,波娃很可能才是促使沙特發展出存在主義思想的人。而她也在社會傳統無比強烈的束縛之下,努力成為一位具有獨特原創思想的哲學家、作家,將她所面臨的困境轉變為養分,透過書寫,活出了自己的主體性與能動性。她真誠面對世間的好與壞,對種種缺陷加以批判,甚至願意反思己身。她極為關懷女性群體,對於受她鼓勵的成千上萬名讀者,更是一一回信給她們,支持她們追求自己的人生。她關懷的核心,是自由,是愛,是

希望人們都能夠、也認為人都應該要讓自身的哲學思想在生命的時間之流中開展,努力「成為」那個想成為的自己。 西蒙‧德‧波娃在世時,就已寫下許多回憶錄,但礙於時空背景、社會觀念且涉及他人,所以仍有許多細節被藏匿、許多真實心情被噤聲。凱特‧寇克派翠這本最新傳記《成為西蒙波娃》,則全盤檢視過往波娃的自述,綜合最近幾年才公開的波娃日記與私人信件,補足了過往未曾被看見的細節,也澄清了社會與時代對她的種種誤解和批評,還原了立體而動態的細微面貌。本書不僅能讓我們全面且清晰地看見波娃與她所處的時代境況,看見她如何奮力回應那些阻礙與挑戰,更讓我們藉由審視不同時代的另一個靈魂,來更深刻理解自己的時代與自身所抱

有的價值觀。 本書特色 1. 目前臺灣市面極為罕見的西蒙‧德‧波娃傳記。利用最新公開的日記、信件等私人材料,重新檢視波娃過往的傳記、回憶錄、訪談之內容,也讓讀者重新認識過往那個仍舊嚴重性別不平等的年代。記住歷史,才更能理解平權之珍貴,也才更能在觀念上持續進步。 2. 除了性別議題,本書更重新建立起波娃身為哲學家的一面,帶領讀者一窺她如何思索「存在」,並且「活出」哲學。讀者會發現,波娃與沙特的感情,不只是世間一般情愛,更帶有深邃的哲學思辨、理智批判,最後,更會感動於他們智識的交織。 3. 此次封面特別取得授權,採用美國的攝影巨匠歐文‧佩恩(Irving Penn)在一

九五七年替西蒙‧德‧波娃所拍攝的肖像照片。歐文‧佩恩長期與《VOGUE》雜誌、三宅一生(Issey Miyake)等時尚產業品牌合作,亦有一系列名人肖像攝影。他所拍攝的西蒙‧德‧波娃有著無比堅定的眼神,展現出剛毅與柔美並存的女性生命形象,足以作為她一生的註腳,值得收藏。 4. 書內附有西蒙‧德‧波娃生命歷程中之照片,大部分由波娃的養女兼摯友,西爾維・勒‧龐・德‧波娃(Sylvie Le Bon de Beauvoir)所授權,珍貴罕見,更能穿越時空,一窺她生命中的種種樣貌。 各界醉心好評推薦(按首字筆畫排序) 一頁華爾滋 Kristin ◇影評人/「一頁華爾滋Let Me

Sing You a Waltz」版主 少女A(趙又萱 Abby Ch.) ◇作家/編輯 林志潔 ◇陽明交通大學科法所特聘教授 邱昊奇 ◇作家演員 柯裕棻 ◇國立政治大學傳播學院副教授 紀大偉 ◇政治大學臺灣文學研究所副教授/《同志文學史》作者 殷寶寧 ◇國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策教授兼所長 許菁芳 ◇作家 陳宜倩 ◇世新大學性別研究所教授 劉亞蘭 ◇真理術大學人文與資訊學系副教授 簡嫚書 ◇演員 臺灣讀者閱後好評 「過去總著迷於西蒙‧德‧波娃的思想與文字魅力,然而《成為西蒙波娃》卻足以帶領我們從一個完整而深入的角度重新認識這位偉

大的哲學家與先驅者。」——一頁華爾滋 Kristin 「波娃的才華曾經被掩蓋、被扭曲、被視為另一個男人的延伸,這本書爬梳波娃日常生活的血與肉,使她從冰冷片面的外界眼光中,熱血沸騰地活了起來。」──少女A(趙又萱 Abby Ch.) 「女人的愛情可以如此飽滿、複雜,結合知識與思辨——西蒙‧德‧波娃向世界展現,智性與愛慾,都是女人神聖而無法分割的一部分。」──許菁芳 海外各國名人與媒體齊聲讚譽 「這本令人著迷、富學術性又引人入勝的傳記,會讓讀者沉醉其中,久久不能忘懷。」──蘇珊娜‧利普斯科姆(Suzannah Lipscomb FRHS),英國羅漢普頓大學歷史學教授

「我們還需要又一本西蒙‧德‧波娃的傳記嗎?確實如此!我們終於有一本傳記以波娃的哲學思想為重點,而非她的愛情生活。凱特‧寇克派翠以新材料為基礎,加上她的洞察力、尊重與同情,重新檢視了波娃的生活,並展示出她如何以自身的存在主義思想為指引,又是如何受到她所處環境的扭曲。一本及時而精彩的書!」──托芙‧佩特森(Tove Pettersen),挪威奧斯陸大學哲學教授、國際西蒙‧波娃協會主席。 「這本書文辭優美且經過精心研究。凱特‧寇克派翠以新材料來發現過往西蒙‧德‧波娃傳記中──包含她的自述──的矛盾之處。《成為西蒙波娃》是任何對波娃的生活與她的哲學感興趣的人都必讀的書。」──費歐娜.維拉

-格雷(Fiona Vera-Gray),英國達勒姆大學社會學助理教授 「這本書得要慢讀品嚐,有太多細節無法狼吞虎嚥。然而,花時間閱讀這位迷人女性的肖像很值得,她啟發了全世界的女性,改變了許多人的思維方式。」──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times) 「 〔波娃〕給朗茲曼的信確實是重要的新材料……凱特‧寇克派翠這本傳記最強而有力之處,在於闡明並展示波娃道德承諾的力量,以及戰後如何將其轉變為政治承諾。」──《衛報》(The Guardian) 「四星評價……極富啟發。」──《每日電訊報》(The Daily Telegraph) 「凱特‧寇克派翠

這本傳記是一個極為細緻的嘗試。她使用最近才提供給研究者、新出版的日記,並拒絕了簡單的描述,以此揭示了波娃的才智與複雜性……《成為西蒙波娃》是對這位傑出女性的美麗致敬。」──《泰晤士高等教育》周刊(Times Higher Education) 「令人著迷且深入的研究。」──《每日郵報》(Daily Mail) 「和從前的任何一本傳記相比,凱特‧寇克派翠對波娃的哲學作了更為詳盡的分析。……在這本書中,凱特‧寇克派翠最核心的成就,是讓西蒙‧德‧波娃的思想緊緊貼近她的人生……這是迄今為止最好的波娃傳記。」──《立場雜誌》(Standpoint Magazine) 「在她這本傑

出的新傳記中,凱特‧寇克派翠……告訴我們為何應該多向波娃學習。」──《新政治家》雜誌(New Statesman) 「在凱特‧寇克派翠的傳記中,波娃被還原為她的所有作品,她所有的複雜性,所有的勇敢無畏──遠大於那被錯誤引用的一行話語。」──《文學評論》雜誌(Literary Review) 「一部令人敬佩的傳記,它既探究了厭女症的前身,也揭露了這位非凡女性的複雜和張力。」──《愛爾蘭主考官報》(Irish Examiner) 「儘管作者站在波娃的角度反駁了各種批評,但她又保留了複雜的各種面向……本書細緻而引人入勝,凱特‧寇克派翠更是捕捉到了在波娃巨大符號背後,那生命之流

的無數個『瞬間』。」──《澳洲人報》(The Australian) 「凱特‧寇克派翠一絲不苟地蒐羅了波娃的評論、日記,特別重要的是她在生命快要結束時接受的採訪。其成果是對這位鼓舞人心的女權主義者、哲學家和存在主義者的豐富重新發現。」──《週末美國雜誌》(USA Weekend Magazine)

現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究

為了解決沒有人是一座孤島出處 的問題,作者呂文翠 這樣論述:

現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究 呂文翠撰 論文摘要 出版於甲午之戰前夕的《海上花列傳》,一直因為處於新/舊邊界交接點的獨特歷史語境,使它在文學史/文化史上成為「雙重失落的一環」(既不完全隸屬「舊」小說、也算不上「新」小說)之命運。筆者試圖透過這部小說面世一百二十年以來在文化史上激盪出的現象,反省幾個世代以來曲折映現的都市、媒介、性別與文類體裁等等文化課題:一方面揭露因「議題性」或「政治正確策略」的必要,長期以來遭受忽視或被遮蔽的文化課題,另一方面企圖還原及勾勒出被湮沒的晚清「海派都市文學」的精神風貌,進一步凸顯它在晚清

文壇上表徵的「現代性先聲」之重要意義。 一、游移「邊緣」與趨進「中心」--小說史與政治史的近代消長: 相較於甲午戰後,學界對於甲午戰前晚清小說的研究,一直興趣缺缺。因為不管從政治局勢的劇烈變動或文學風氣的大幅轉折來看,這場改變中國近代史發展的戰爭(1894-1895年),都是一個極具關鍵性的轉捩點。 巧的是,就在甲午之戰前夕,亦即1894年孟春,《海上花列傳》全本六十四回成書出版後不久,作者韓邦慶也結束他三十九歲的生命歷程。這一年,朝鮮與日本、清廷三方之間的齟齬日漸白熱化,幾個月後,中日之戰正式爆發,由李鴻章一手培育,號稱「東亞第一大

艦隊」的北洋艦隊全軍覆沒,終結了李系人馬獨霸政壇的局面。就像梁啟超在《戊戌政變記》中指出的: 吾國四千餘年大夢之喚醒,實自甲午戰敗,割台灣、償二百兆後始也(〈康有為嚮用始末〉,頁一) 。 這場改變歷史的戰役,凸顯出中國經過二十年「洋務運動」得以躋身「現代化」國家的大夢,竟顯得如此荒謬突梯。知識份子的痛切反省造成文學風氣的急速移轉,「小說」迅速躋身文學舞台的前沿。也因此,在小說中「辭氣浮露、筆無藏鋒」(魯迅1990a:349)地呈現對於政治議題的批判譴責,甚至暴露社會黑幕、挖掘名流軼聞,雖然不見得取得了高度的正當性,卻也附驥在「有用之學」的功利訴求中被無限

上綱。 擺脫了邊緣的「小道」地位,以及創作風氣的轉移,直接地影響了小說作品的閱讀市場。同樣是以申江妓女作題材,比《海上花列傳》稍晚出現的兩部小說--《海上繁華夢》(1898)與《九尾龜》(1904)--雖然在1920年代分別被胡適與魯迅視為「嫖妓指南」與「溢惡」期的狹邪小說代表作,文學價值不高,但它們在上海的報刊連載時 廣受讀者歡迎,集結成書後銷路更佳,一版再版,卻是不爭的事實。同樣也以上海妓女為主角的晚清四大譴責小說 之一《孽海花》(1907年出版),一向被視為深刻諷刺晚清政壇與社會百態的歷史小說或影射小說,亦贏得讀者的巨大迴響,不僅一舉將曾樸推為晚清長篇小說的巨擘,小說

中出身滬地的名妓賽金花更儼然化身「改變國家命運的女英雄」(王德威1993:128)。 從大眾媒體的角度來看,更可以看出甲午戰爭(1894)、戊戌政變(1898)、庚子事變(1900)等一連串影響直接威脅清廷國家主權的政治事件如何左右了近/現代小說文類的發展。中日戰爭清廷慘敗,國體危亡的憂患意識催化了民族主義的高漲情緒,戊戌變法(1898年)就具現了這股思潮背後的巨大驅力,變法雖然失敗,卻將康、梁等維新派志士推上政治舞臺,也一併將「新小說」推上文學舞臺,小說負擔的教化功能與啟迪民智色彩, 已使它進駐到「改良群治」口號的前臺。上面的分析就可以看出,梁啟超亮出的「小說界革命」招牌

非但和戊戌政變的政治改革旗號相輔相成,也使上述那些與「大眾媒體」(報章或期刊)結合的小說更加炙手可熱。1898年嚴復將赫胥黎《天演論》譯出,進一步激起文化思想層面的反省改革思潮。翻譯自法國作家小仲馬的《茶花女遺事》, 不僅與「政治小說」同列,更擄獲了晚清開明知識份子的目光,風行一時。 相較之下,刊載《海上花列傳》的文學期刊《海上奇書》--也是韓邦慶個人創辦發行、專載小說的雜誌--雖然整整比梁啟超《新小說》(1902)雜誌早了十年,卻是寂寞的先行者,僅僅博得一個「近代專載小說的文學雜誌之先河」 的美名,《海上奇書》相關的研究不僅付之闕如,連資料的錯謬也以訛傳訛。

《海上奇書》雜誌中「最奇之一種」 的《海上花列傳》,同樣是風月情事,卻沒有七年(1899年)後出現的翻譯小說《茶花女遺事》「斷盡支那蕩子腸」 以及引領民初鴛鴦蝴蝶派小說學步的群眾魅力。相較於與學界為數甚夥且不斷翻陳出新的「新小說」時期文學雜誌之研究成績,兩者在學界所受的待遇如同冰炭之別。 因此,雖說「晚清」被認為是小說地位「從邊緣走向中心」的時代轉折點,但精確地說,文學觀念的轉捩點卻應以1894-1895年為定位、界分的時間座標。 那麼,明顯地,中日一役後大聲疾呼的改革聲浪一波比一波更洶湧地排山倒海而來,不僅成就了「感時憂國」為主流的文學口味,也

一併抹銷忽視甲午「戰前」文人/知識分子面對國是與政局的從容持平的態度,連帶地,甲午戰前的小說作品,一貫被認為是隸屬於舊文學典範之下,更因為不夠「嚴肅」,而備受學界之冷遇。 這個現象說明了甲午戰爭後創作/閱讀小說心態的巨大轉變,「新小說」家提倡的小說教化論背後遵循的啟蒙進化觀,也同時讓戰前出版的《海上花列傳》,陷入無法定位的尷尬處境。 上面的分析,都說明了《海上花列傳》處於新/舊邊界交接點的獨特地位,正因為如此,它在文學史/文化史上成為「雙重失落的一環」(既不完全隸屬「舊」小說、也算不上「新」小說)之命運,但這個現象,卻也反過來凸顯「新小說」以降的小說批評

充滿了「詮釋潔癖」」與「正典化」認定的迷思與盲域。 二、文學史/文化史上的《海上花列傳》: 在「新小說」時期,《海上花列傳》一度受到矚目,且激起不小的漣漪,如別士曾在〈小說原理〉一文中提到五種寫作小說的法則就以《海上花》為例: 蓋作小說有五難。一,寫小人易,寫君子難。人之用意必就己所住之本位以為推,人多中才,仰而測之以度君子,未必即得君子之品行,俯而察之以燭小人,未有不見小人之肺腑也。試觀三國志演義,竭力寫一關羽,乃適成一驕矜滅烈之人。又欲竭力寫一諸葛亮,乃適成一刻薄輕狡之人。儒林外史竭力寫一虞博士,乃適成一迂闊枯寂之人。而各書之寫小

人,無不栩栩欲活,此君子難寫,小人易寫之徵也。是以作金瓶梅、紅樓夢與海上花之前三十回者,皆立意不寫君子(《繡像小說》第三號,1903年)。 彼時方當梁啟超以「新小說」雜誌為中心,鼓動起「小說界革命」的風潮,學者開始有意識地整理評論前人小說。在夏眼中,《海上花列傳》的寫作技巧與《三國演義》、《金瓶梅》、《紅樓夢》、《儒林外史》等小說名著不分軒輊;這篇文章也可以說是《海上花列傳》刊行整整十年後,首次受到文化界較嚴肅的評論。文章接著寫道: 二,寫小事易,寫大事難。小事如吃酒旅行姦盜之類,大事如廢立打仗之類,大抵吾人於小事之經歷多而於大事之經歷少。金瓶梅、紅樓夢

均不寫大事(出處同上)。 這段話中的「吃酒」一詞已點出專述妓家的《海上花列傳》亦與《金瓶梅》、《紅樓夢》同屬「寫小事」的章回小說之列。 五,敘實事易,敘議論難。以大段議論羼入敘述之中最為討厭。讀正史紀傳者,無不知之矣。若以此習加之小說,尤為不宜。有時不得不作,則必設法將議論之痕跡剪去始可。如水滸吳用說三阮撞籌,海上花黃二姐說羅子富,均有大段議論者。然三阮傳中必時時插入吃酒烹魚撐船等事,黃二姐傳中,必時時插入點煙燈、吃水煙、叫管家等事,其法是將實景點入,則議論均成畫意矣。不然,刺刺不休,竟成一經世文編,面目豈不令人噴飯(出處同上)? 這

裡舉出《海上花列傳》第七回中黃二姐勸說羅子富的一段文字來作為議論痕跡成功融入小說中的例證,點出《水滸傳》和《海上花列傳》的作者深知「紀傳」體小說的寫作法門,間接地推崇兩位小說家的高度成就。 夏曾佑的長文很快地有了迴響,同年(1903年)《新小說》第七號中,梁啟超署名「飲冰」刊出一篇集眾位學者縱論小說心得的〈小說叢話〉,蛻庵也提到: 小說之妙,在取尋常社會上習聞習見,人人能解之事理,淋漓摹寫之,而挑逗默化之故。必讀者入其境界愈深,然後其受感刺也愈劇。未到上海者,而與之讀海上花,未到北京者而與之讀品花寶鑑。 以《品花寶鑑》的「京味」與《海

上花列傳》濃濃的「海派」色彩為例,側面說明了《海上花列傳》出現後的十年間,它為上海城「寫照傳神」的功力已受到肯定。 上面的分析,可以看出在「小說界革命」時期,這部小說的市井性格以及承繼晚明「世情」說部的深厚淵源,學界漸成有共識,《海上花列傳》描摹人情世態的成就也堪與眾多說部經典相提並論。即便如此,我們仍然可以看出這些評論者的主要目的卻是「提倡」小說創作/閱讀風氣:他們都在向讀者宣稱,閱讀這些經典小說足以達到默化感刺讀者大眾的效用。換言之,這些論述大抵不脫傳統「文以載道」的思維,所不同的是,「小說」從原先所處的邊陲地位,驀然被劃入重要範疇,且迅速位居核心。

光緒末、宣統初年(1910年代),上海出現了大批暴露醜聞秘辛的「黑幕小說」,影響所及,也有人開始記起《海上花列傳》是最早揭露上海名流事蹟 的近代小說,並將它與曾樸《孽海花》的影射手法相提並論, 皆為將「真事隱去」,保留豐富掌故、軼聞(醜聞)的「歷史小說」。 到了1920年代,正當五四運動激起的「新文化運動」達到高潮,也促成了一波「重訪經典」的小說批評熱,關於《海上花列傳》最具代表性且影響深遠的幾則評論,幾乎盡數在此時出現。首先,魯迅於1920年代中葉完成的《中國小說史略》中〈清之狹邪小說〉一文,正式將該書定位為繼承晚清「狹邪小說」一脈、並畫下圓滿句點的代表作。此文一出,《

海上花列傳》從此與《品花寶鑑》、《花月痕》、《青樓夢》等作品成為同譜同宗,相關的批評更幾乎一無例外以此說為基準, 堪稱為該小說的「接受史」上影響力最為深遠的評價之一。 只是,我們若回到《海上花列傳》出版時的文化語境來觀察,就會輕易地發現,《海上花列傳》雖然以妓女為題材、主旨言情,卻從未被視為和《品花寶鑑》以降的三部言情狹邪小說一貫宗脈; 第一代「洋場才子」王韜(1828-1897)倒是曾舉出(比韓邦慶年齡稍長)鄒弢(1850-1931)所著妓女小說《海上塵天影》,讚譽它繼承了《品花寶鑑》、《花月痕》等書的優點。 這說明了「當時」的讀者與「後來」的文學批評家從大不相同的視野為

出發點進行詮釋,此中雖無是非之分,但「後見之明」卻往往遮蓋或甚至取代了這些「同時代的讀者回應」。 魯迅的說法即是最鮮明的例證。如他肯定作者「記載如實,絕少誇張」(1990a:327)的寫實功力,一向批語嚴峻的他,給了《海上花列傳》「平淡而近自然」(同上:330)評價,此語堪稱為《海上花列傳》的文學史地位「定調」「定位」之言。仔細看來,魯迅的評論與「新小說」時期最大的相異之處,乃是他直接將該小說置於暗含貶意、且不乏幾分頹廢意味的「狹邪小說」一脈,並從創作心態著眼,將此文類上推唐人「冶遊」筆記書的淵源。換言之,小說的「載道」需求在魯迅看來其實大可不必,既然它來自於冶遊書的傳統,

能夠讓「《紅樓夢》在狹邪小說之澤,至此而斬」(同上:326),已屬難得之成就。 同時期的文壇祭酒,也是鼓吹白話文運動的胡適與劉復,卻與魯迅採取的態度相當不同。他們不僅合力將這部小說推入經典文學的殿堂,更毫不保留地讚譽它的藝術成就,稱之為「吳語文學的第一部傑作」。但這樣的推薦讚揚,雖然一時四方響應:如孫玉聲、雷王晉 等與韓邦慶相識,也同樣兼具傳統文人與早期報人身份的作家,都宣稱早已識得《海上花列傳》的「絕好筆墨」。 雖然當時出現疑似續書的作品,但實際上並沒有造成後來的新文藝仿效跟進的熱潮, 這使得《海上花列傳》似乎諷刺地成為「空前絕後」的吳語文學巨著,倒是由《海上繁華夢》、《

九尾龜》等小說所代表的「黑幕小說」一脈,以及沿襲《茶花女》言情感傷遺緒的「鴛鴦蝴蝶派」小說在清末民初的文壇上大行其道。 換言之,版行面世時沒搭上「小說界革命」的熱潮,因此銷路平平,第二次備受矚目卻難免曲高和寡,後繼無人。難怪四○年代上海「孤島文學」的代表者張愛玲,稱這部小說「兩次悄悄地自生自滅之後,有點什麼東西死了」(1983:608)。這樣看來,張愛玲1983年在台灣出版國語註譯本《海上花》,不啻為讓這部小說起死回生的壯舉,經過張氏刪改翻譯,以及她自承「甘冒介入之譏」(2002:259)的批注文字添加後,方言的障礙去除,註譯者的導讀也解決了讀者的時代隔閡,小說儼然有成為「

普及本」之勢。但耐人尋味的是,在國語註譯本〈譯後記〉這篇長跋末尾,張氏卻以一句「看官們三棄『海上花』」作結,彷彿她已預見小說原著在遭註譯本「部分」改頭換面之後,畢竟不能免於淹沒不彰,第三次出現又再次隱沒的命運。 1998年侯孝賢的電影《海上花》造成各界的討論熱潮,似乎破除了張愛玲的咒語,以台灣影壇為核心,動員更有組織、更具滲透力的傳媒霸權,讓小說在二十世紀末風華重現。但誠如張小虹所指出的,學界與電影研究論文甚夥,唯多數偏向以作者論(導演)為中心的(電影)文本分析(2002:255); 整部影片所有角色雖然均以上海話發音,但從結構上看來,電影《海上花》毋寧與張愛玲的國語註譯本

更為神似。 如此看來,套句張愛玲的話,侯孝賢的電影文本會不會是繼國語本之後,讓百年前的《海上花列傳》小說原著身影一閃,更徹底地與現代讀者錯身而過,漸行漸遠? 上面關於《海上花列傳》的接受史回顧,並不在討論後來的詮釋者(尤其是張愛玲與侯孝賢)是否返祖溯源,回歸文學血統的純粹性?或者重彈它是一部「寂寞的名著」的老調,檢驗它身上的現代成分究竟多少,以突出《海上花列傳》作為現代小說遙遠的先行者之地位。而在於,藉由這部小說面世一百二十年以來在文化史上激盪出的現象,反省幾個世代以來曲折映現的都市、媒介、性別與文類體裁等等文化課題:一方面揭露因「議題性」或「政治正確策略」的必要,長期以來

遭受忽視或被遮蔽的文化課題,另一方面企圖還原及勾勒出被湮沒的晚清「海派都市文學」的精神風貌,進一步凸顯它在晚清文壇上表徵的「現代性先聲」之重要意義。 三、續接斷代--小說家的生命史與晚清洋場文化剖面的重構 為了破解歷來關於《海上花列傳》文學批評背後隱藏的成見,以及將視焦從該書誕生的十九世紀末葉和「新小說」時期往上追溯,重新解析晚清小說現代「轉型」的課題,本論文的第一部分,首先就針對甲午戰前的三十年(1860-1890年代)--同治、光緒時期--上海洋場「文化圈」進行過歷史語境的重建,凸顯歷來文學史觀過於「泛政治化」 的成見,並據此進一步剖析:清末第一波現

代化思潮的衝擊,既造就上海成為現代化大城,也促使上海的報刊業、出版市場成熟成形,為身處新/舊交接時期的晚清小說家--洋場才子--提供文化轉型的契機。 如果近距離爬梳清1840-1890年代的上海史,就會發現,彼時國內外的政治局勢固然不見得風平浪靜:1884年發生了一場對京畿威脅不大的中法戰爭,東北的朝鮮問題亦暗濤洶湧,但整個社會卻還處於自1870年代推行「洋務運動」以來逐漸堆砌而成的「中興」「自強」氛圍。政治、經濟與社會層面的表相穩定,使得與報刊結合的通俗小說,遷就的是閱讀市場的口味:報刊上登載的小說接近娛樂消閒的通俗性格與商業導向。大抵而言,「小說」仍屬邊緣性格的「小道」

文學。 雖屬小道,但這個時期的小說創作/閱讀風氣仍與過去案頭書寫、鉛印版行的著書、版行方式有根本的不同。論文的第一章就從四個方向--鴉片戰爭後上海朝現代大城發展的歷程、洋務運動及與西潮回應對話之社會風貌、李鴻章「海上洋幕」透露出晚清士大夫心態的驛變、報刊文化造就了第一批現代意義的報人和市民文學的崛起--來呈顯新舊世代轉型的文化議題,也要進一步強調,1860-70年代起跑的洋務運動,以及商業港埠龐大的貿易吞吐量,不僅使上海成為「海東利藪」,更擁有構成大都會雛形的物質條件和文明環境。 從這個時間軸上來看,當我們聚焦1890年代的政治、經濟、社會、文化諸多層面

進行剖析,就會清楚地發現:曾擔任報社撰述的韓邦慶透過《海上花列傳》企圖捕捉的是十九世紀末上海洋場這個競爭激烈且「轉變中」的社會之具體縮影,小說文本內/外的巧妙呼應,更歷歷可見小說家清晰敏銳的當代意識。 站立在重新鋪陳建構文化場域與歷史語境的基礎上,接下來論文的第二章,則正式展開小說家生平、家世淵源的尋繹追蹤。經過方志與史料的勾稽蒐證,我們發現,原來韓邦慶的堂伯父,也是清末著名的算學家與藏書家韓應陛,他曾親手校勘由上海「麥家圈」著名西儒偉烈亞力和算學家李善蘭合譯的《幾何原本》後九卷,並自費刊刻印行,鮮明呈現了海禁開放後積極與泰西之學接軌的江南士大夫心靈側影。從他身上,亦可窺見

日後同樣與上海文化圈關係密切的第二代「洋場才子」韓邦慶身上融匯交錯的中西文化印跡。 另外幾則珍貴資料為,韓邦慶的叔父韓承恩是曾與肆虐東南半壁的太平軍正面交鋒的浙江同知,勤政而清廉的他因為討伐民亂而受到彈劾,中年鬱鬱而終,也象徵威脅清廷中央最大的民亂--縱橫十數年的太平天國之亂--對於累積深厚人文資產的江南一地造成的巨大傷害,凸顯出鴉片戰爭後晚清政局內外交煎的局面。相對而言,韓邦慶的父親韓宗文踏上仕途之路時正逢「同治中興」時期(號稱清朝最後一個治世),政局的內憂外患有了暫時的喘息機會,幼年的韓邦慶舊跟隨擔任刑部主事的父親「宦遊京師」,見證了京城帝都從政治與外交上著手進行「自強

運動」的革新氣象。 上面關於韓氏家族中幾個在朝為官的代表人物之描繪,同時也讓韓邦慶作為一個官宦世家子弟的形象更加立體。成年後回到故鄉松江婁縣取得廩生資格、也正式定居上海的韓邦慶,儘管曾兩度參加春闈秋試,卻終其一生未能在舉人考試上金榜題名。也因為如此,家道中落後的韓邦慶開始在成立已有十數年,於滬地已建立口碑的《申報》館擔任撰述(1887-1890年),也為同時代那些出身江南,多數是落第秀才而寄食滬上、充任報社筆政的江南文人, 留下明晰而具體的縮影造像。 從發表在「新聞紙」上的文章來分析,我們也可以看出,屬於申報文人圈外圍筆政的韓邦慶,雖然與早期報人團體的核

心或邊緣分子一樣,不見得認同自己的報人「職業」,但文章中清楚流露的現代時空感知,仍然揭示出從固守書齋到面對讀者大眾,由傳統士人身分轉化為開始透過媒體砭鍼時事的現代知識分子之過渡特徵。從相關資料看來,雖然1890年秋韓邦慶卸下筆政身分,離開上海赴河南充任下層幕僚,但隔一年的秋天,他以參加北京科試為由辭去幕業,入京參加生平第二次的舉人考試,鎩羽而歸後,再度回到滬上的他,隔不到四個月,就推出個人的小說雜誌《海上奇書》(1892年)。 從生命史與當代的文化剖面入手,可以更細膩地探究韓邦慶發行文學期刊的心路歷程。巧的是,《海上奇書》刊行(1892年)時,正是《申報》創辦二十週年,從報

刊史的發展來看,「申報館」以及專載小說的文學期刊在海上文化圈的出現,都為滬地漸漸成熟成形的市民文化奠定新的里程碑。回到《海上奇書》雜誌本身來看,既展現了作者/編者在「文言」和「白話」小說創作上駕輕就熟的「才子筆墨」,再透過韓邦慶與同代文人的創作來進行比對,更幫助我們重審過去以來的文學史界義與批評成規:誕生於學界所認定新舊文學典範交接「前夕」 的這部「純小說」雜誌,已清楚地披露第二代「洋場才子」在個人獨特性與整體文化語境之間,或同中求異,或拮抗角力的創造活力。 這說明了甲午戰前的上海文藝界雖未曾標舉「求變」或「革新」的旗幟,但傳統「說部」的蛻變非但不能輕忽,此中紛陳歧出,不能

歸於一宗的文化現象,更有助於我們從嶄新的視角省視中國文學「現代性」的線索。 因此,本論文的第二部分,除了針對《海上奇書》中連載的十數篇文言小說(雜誌中的標題為「太仙漫稿」)進行分析之外,最主要則是試圖呈現創作主體在文言和語體小說中皆致力挖掘的女性文化及情色文學的清楚脈絡。論文第三章延續第二章的觀照視野,將《海上花列傳》置於當時的出版環境與文藝圈中進行考察,凸顯它在具有濃厚市民文學色彩的眾多「海派風月書」中的特殊性。經過「共時性」與「歷時性」雙方面的爬梳,我們會輕易地發現,該書在上海文壇的誕生,一方面是象徵了晚明以來情色小說的系譜有了「海派」傳人,另一方面卻弔詭地說明了:風月

小說的言情傳統在此時歷經斷裂與重生。小說中固然仍有「一笠園」的花園仕女情節喬段,但卻因為小說家刻意諧擬並置的手法,徹底顛覆了「才子佳人」小說的敘述格套與美學規範。 換言之,韓邦慶既自覺地繼承明人的豔異美學與才子奇書傳統,《海上花列傳》的「花國/園子」明顯固然套用了才子佳人小說的結構,在文本中構築了一個出塵絕俗的情色烏托邦。但情節進程中的「花園」與「仕女」形象,卻同時具備了雙向逆反元素:一則以純粹化、理想化的方式構築疆界,內化既成文化價值;再則也以充滿拮抗角力的疆界內外的文體、人物形象及情節意涵的對照與折射,揭現回歸文化「原鄉」與情色烏托邦之不可能,進而移轉銷減了晚清文人情色

書寫之影響焦慮。 四、「情色烏托邦」、「上海學」與十九世紀末的「摩登上海」 有了這個從當代文壇的「共相」中尋索「殊相」的過程,我們方能貼近韓邦慶與前人小說美學及文學傳統對話的思維印跡,清楚勾勒創作主體一方面歧出情色小說的系譜,一方面衍異創造出嶄新的形式與內容之強烈企圖。 論文的第三部份,延續了前述兩大部分的解析與論證,正式展開《海上花列傳》作為「海派」第一部城市小說代表作的論述觀點。為了較全面地呈現以「上海人」為本位的都市文學創作視野,筆者將同時代稍晚出現,皆以「海上」為標題的《海上塵天影》(1894年)與《海上繁華夢》(1898年)

兩部小說,與《海上花列傳》進行細緻的比對分析,藉以凸顯韓邦慶作為海派都市文學之先鋒作家的重要地位。 當然,從都市文化的觀點針對上海文學進行詮釋的學術研究,近年來成果斐然,其中又以李歐梵《上海摩登》一書(中文版於2000年出版)最受矚目。李氏此書主要以1930-1945年作為觀察的時間座標,透過小說文本中物質層面與都會文化條件的呈現,重新解釋1930、40年代幾位著名的「現代派」作家與作品(施蟄存、劉吶鷗、穆時英、邵洵美、葉靈鳳與張愛玲)。此書援引參照的理論體系,是近年來最走紅的都市文化論述:班雅明(Walter Benjamin)的《發達資本主義時代的抒情詩人》。因此,李歐

梵刻意將班雅明筆下的十九世紀巴黎與二十世紀三、四○年代的上海相互參照,班雅明著作中的核心概念,如「遊手好閒者」、「花花公子」也陸續成為李氏描繪上海「新感覺派」作家的關鍵詞彙(見第一章〈重繪上海〉)。 姑且不論李毆梵將波特萊爾詩中的「現代城市」、「妓女」、「寓言」等等意象,拿來與「新感覺派」等現代小說家文本中相同的形像隱喻比附參照之做法,是否有枉顧歷史文化語境的相異而過度詮釋之嫌,但他的確揭示出一個值得深入探究的視野:基於西方現代性的「物質」層面遠比它的「精神」層面更容易被中國人接納的事實,因此,從「物質」層面著手,考察西方文明如何逐步地滲入上海市民的日常生活中,造成文化風氣

的轉移,並在有意識捕捉都市文化風貌的小說家筆下露面現形,誠然是重新探究中國現代都市文學不可輕忽的重要門徑。 如李毆梵所言,二十世紀三○年代的上海: 確實已是一個國際大都會--世界第五大城市,她又是中國最大的港口和通商口岸,一個國際傳奇,號稱「東方巴黎」,一個與傳統中國其他地區截然不同的充滿現代魅力的世界(3)。 有趣的是,當我們從《海上花列傳》誕生的年代背景與稍晚的兩部「海上」小說文本中隱約透顯的都市風貌來觀察,就會發現上述的用語,幾乎可以完全用來描繪十九世紀末的上海城。換句話說,早在1890年代,上海就已經是一個現代化的國際大城了。

鴉片戰爭之後,1845年英國租界在上海縣城的城北設立,宣告了西方現代化的公共設施、法律制度與物質文明佔領了「國中之國」般的核心據點,隨後法國、美國租界區在1848、1849年相繼開闢,並漸次擴張,又與英國租界區連成一氣,形成為晚清中國最特殊的文化景觀。1853-55年的小刀會之亂沖開了原本「華洋分居」的局面,租界內充滿避難而來的華人,形成事實上的華洋雜居,不管在商業貿易、生活方式與建構市民意識等層面,都對上海近代社會的發展造成決定性的影響(熊月之、張敏3)。到了1890年代,都會的風貌雖然不免新舊雜陳,卻委實已經是一個現代意義的城市景觀,因此,我們其實大可不必「捨近求遠」

(從1930年代上溯到1890年代),就足以套用李毆梵的模式,與班雅明筆下十九世紀的巴黎城進行饒有意味的比對映照。更直接的說,上海不必等到二十世紀三○年代才展現「摩登」風情,與花都巴黎1850年代人文薈萃的黃金時代沒有相距太久,在十九世紀末葉的中國,上海已將內地或沿海諸城鎮拋在腦後,帶頭穩穩跨出「上海摩登」的第一步。 如果說,班雅明重新描繪十九世紀中葉「巴黎學」興起的時空線條,並以波特萊爾的詩作以及現代性論述(Baudelaire 26-29)做為考察印證的中心,勾繪「十九世紀的巴黎」(Gilloch 93-97)之城市輪廓。那麼,我們也可從1880年代的上海文藝圈同樣興起

一波波「上海學」熱潮的角度,重新考察近代上海逐漸從具備都市雛形到擁有成熟可觀之現代城市文化的鮮明足跡。 就像第三章「風月書的海派系譜」一節所探討的,1880年代由申報館發行的一系列「冶遊」書在出版市場的風行,很快地帶動了遊滬采風的筆記書與旅遊指南的書寫風尚,如本著「開眼看世界」的編輯旨趣印行的套書《小方壺齋輿地叢書》, 「第九帙」即是專載海禁開放後沿海港口風土情勢的一系列書(彭明輝,247),其中又屬記述上海城的筆記書最為醒目;當時各式各樣琳瑯滿目以「上海通」自詡的著作在書市中佔據越來越大的版圖,都證明了鴉片戰爭後開埠以來,上海洋場經過西潮將近半個世紀的沖激沉澱,已經積累了

豐厚的城市文化。 當時在上海的雜誌上連載的域外小說同樣出現描繪西方大城風貌的段落:《昕夕閒談》(1873-1875年)裡的法國巴黎、《回頭看紀略》(1891-1892年)中的美國波士頓,都具體而微地指陳了現代的時空語境,為上海文人的都市想像增添了異域色彩。 我們可以說,1880-1890年代業已蔚為潮流的「上海學」,直接間接地促成或影響了身兼「報人」身分的小說家之創作思維,《海上花列傳》帶頭掀起以「海上」為名 的小說潮,更是十九世紀末上海學的極致體現。 因此,第四章開始,本論文即正式從「中國近代第一部以現代都會為小說場景」的觀點,探究

《海上花列傳》如何具現了晚清洋場新舊文化轉型的眾多課題:傳統士大夫階層的文化價值被逐漸勃興的商業勢力所取代,因城鄉差距越來越懸殊而造成的城鄉流動,既衝擊了固有的社會秩序,也輾轉催生了另一種城市文化生態。 綜合上面的分析,我們可以斷定,從鴉片戰爭後的近代上海「遇見」泰西現代文明的過程,李歐梵筆下的《上海摩登》,應屬第二或第三波現代化浪潮所沖刷出的海派都市文化景觀。 進一步來看,這些十九世紀末出現的「海上」小說潮不約而同地選擇以滬北租界區的高級妓院作為小說題材,除了是因為這些具備某些封閉特質(介於公/私領域間)的「長三堂子」同時是「時髦」的代名詞,擁有新舊雜

陳、中西交匯的空間擺設之外,也同時是租界區華人圈子中、上流階層的社交核心,來自四面八方的社會與階級的向上流動性(upward mobility)在此邂逅交匯,折射出都市中現代性主體的慾望啟蒙、自我形塑的過程。 從歷史、社會與文化勢力的消長變化重新回過頭來看魯迅將《海上花列傳》置於清末狹邪小說系譜的說法, 我們更會赫然發現《海上花列傳》正處於新/舊典範變遷過渡的轉捩點:該書是第一部全面以上海租界的高級妓院為背景的白話小說,它的出現,為我們打看一扇觀察十九世紀末行將興起的港埠大都會風貌的窗口。另外,故事中最核心的場景--長三書寓--不在上海舊縣城,而全數位於城北最早成立、制度較

為完備的英租界與法租界;挾著「國中之國」的地位與清廷律法「化外之地」的優勢,此區的高級妓院除了躍居江南地區娛樂業龍頭的寶座之外,更是當時政、商、文化界名流輻輳聚集的社交場域。 以此角度深入分析,在晚清洋場文人眼中,最能代表十九世紀末上海城繁華盛景的空間場域,無疑是騷人墨客冶遊流連、官宦商賈麇集往來的風月歡場。「現代都會」與「妓女」正式成為矚目的形象隱喻,共同建構了「海派」小說都市想像的重要支柱。 因此,這部小說一出,後來跟進出版的、以妓院生態為題材的小說,就幾乎都以上海作為故事結構的時空座標。這不但標舉出《海上花列傳》是觀察傳統狹邪小說轉換敘事模式不可或

缺的一環,更是我們討論具有強烈市民文學性格的晚清長篇白話小說「現代性意義」的最初基礎。 就如波特萊爾在十九世紀中葉完成的《惡之華》(1857年出版),「妓女」同樣是頹廢詩派現代性寓言 的主要元素(Buci-Glucksmann 103-111),這裡無意將中、西方都市文學史中同樣具有現代性開創意義的兩部巨著拿來作過度輕率的比附,但這樣的對照,卻更清楚地揭示都市中的創作主體,皆不約而同地藉由都市中越來越強勢的女性文化來表述現代性時空語境的書寫特徵。 經過小說文本的比對分析,我們可以確定,韓邦慶《海上花列傳》非但率先開啟了現代海派都市文學的系譜,更歷歷記載了

歷經第一波現代化洗禮、沉澱後的都市文明之深刻印痕。 因此,本論文要特別將《海上花列傳》從隸屬於傳統情色文學的「狹邪小說」文類中標舉區分出來,將它置諸--第一部描繪出真正「現代意義」之上海城的長篇小說--的視野進行考察,進一步揭示:工業革命後向「東方」擴散的西方文化勢力,在十九世紀末的上海租界區業不僅已佔據「國際村」與「世界窗口」的代表地位,更與上海舊縣城或租界區的華人文化交匯成萬花筒般的城市景觀。上海「城北」現代化的物質條件與公共生活空間,固然促使第二代「洋場才子」韓邦慶以「演義體」小說再現言情小說,但另一個關鍵的側面--域外文學與現代化的報刊文化所開啟的世界圖像及城市想像

--同樣也是身處滬上這個全國最大出版中心的文人所擁有的雄厚資產。不管是內容呈現出有別於傳統社會的現代城市文化,或者是形式上連載於文學期刊、更直接地面對市民讀者,都讓我們不得不正視洋場的現代商業出版機制對於作家造成的直接影響。 本文的第四章、第五章就透過這部歷歷記載近代中國第一波現代化文化印痕--也是近代文學正式踏出「上海摩登」第一步--的風月小說,作為觀察海派文學都市文化的經緯座標。第四章試圖剖析的核心議題如下:域外小說呈現的都市圖像或女體意象,如何為傳統「說部」注入嶄新的元素與變數?或者反過來說,晚清小說的現代變革,如何從小說中都市空間文明條件與女性自我實踐的課題上逐漸轉

型?由這些城市中「器物」層面的現代化與女性地位的變化所帶來的新奇(novelty)視野與時髦特徵,如何催生新的敘述技巧,從而引動了狹邪/情色小說傳統的蛻變衍異? 接著,延續第四章凸顯城市「外在」景觀的線條與聲色犬馬的慾望地圖之討論基礎,探究洋場壓倒性的物質環境、具備鮮明舞台感的公共空間,如何與小說人物的「內心世界」與自我扮演互相映照呼應?就像小說中的上等堂子,乍看之下僅是閨閣妝奩般的封閉性「內室」,卻因為小說家挖掘慾望軌跡的敘述策略,使得它成為視覺文化主導下堆積著「情愛物件」與「愛欲細節」的心靈空間。在此具有象徵意味的空間中,情愛的挫敗傷痕及徵逐慾望的過程,都是「自我形塑」

過程中與「異己經驗」鬥爭的痕跡:它一方面固然呈現了現代性主體在物慾橫流、商業掛帥的都市經驗中,面對傳統價值觀脫序崩毀的徬徨失據,另一方面也分明揭露了:前所未有的社會與階級之向上流動性,讓固有的尊卑貴賤觀念和過去不可動搖的階級地位重新洗牌,從而衍生出嶄新的主/客、物/我的互動結構,構新興海派文化最鮮明的精神底蘊。 上述的議題都迫使我們重新「認識」:韓邦慶不僅是近代中國最早富有職業意識的「小說家」,《海上花列傳》亦是晚清首部即時連載的長篇白話創作,它也是第一部呈顯上海城初始現代化都市面貌的吳語巨著,具體反映出各股力量牽扯壓擠、融合交匯的都會世界,堪稱為晚清海派都市小說的扛鼎之作

。 從這些具有開創意義的角度來審視韓邦慶的《海上花列傳》,非但足以挑戰歷來晚清文學的界義成規,更幫助我們從嶄新的視野重新探究近代都市文學現代性傳衍的起點。 引用書目: 甲:近人研究 上海通社編。《舊上海史料匯編》。北京:北京圖書館出版社,1998。 《小說時報》第九期,上海,1911。 《文藝雜誌》第五期,上海,1914。 王德威。《小說中國-─晚清到當代的中文小說》。台北:麥田,1993。 王學鈞。〈跋《海上花列傳》異文試辨〉。《南京

化工大學學報》,2001年1月第一期。 戈公振。《中國報學史》,台北:學生,1982。 《申報》。上海:上海書店,1982。 朱天文,侯孝賢。《極上之夢--《海上花》電影全紀錄》。台北:遠流,1998。 阿 英。《晚清文藝報刊述略》。上海:古典文學出版社,1957。 李歐梵。《上海摩登》。香港:牛津大學出版社,2000。 胡 適。〈海上花列傳序〉。《海上花列傳》,台北:河洛,1980。 袁 進。〈試論近代作家的崛起〉。《晚明與晚清:歷史傳承與文化創新

》。陳平原、王德威、商偉編。武漢:湖北教育出版社,2002。 陳平原。《中國小說敘事模式的轉變》。台北:久大文化,1990。 陳無我。《老上海三十年見聞錄》。上海:上海書店,1997。 梁啟超。《飲冰室專集(三)》。台北:中華書局,1961。 《新小說》雜誌第七號(光緒二十九年七月十五日出刊)。梁啟超主編。新小說社發行,1903年。 張小虹。〈幽冥「海上花」──表面美學與時間則褶襉〉。《電影欣賞》,2002年3月。另收入《在百貨公司遇見狼》。台北:聯合文學,2002。 張愛玲

。〈譯後記〉。國語版《海上花》。張愛玲註譯。台北:皇冠,1983。 ───。《張愛玲文集補遺》。子通、亦清編。北京:中國電影出版社,2002。 喬納森〈這一半人的樂趣〉,《橄欖樹文學社月刊》,http://www.wenxue.com/scene/b5/field/j/004.htm ,2000.2.7. 魯 迅。《中國小說史略》。台北:風雲時代,1990a。 《繡像小說》第三號(光緒癸卯年閏五月初一日出刊)。李伯元主編。上海:商務印書館,1903。 乙、學位論文 江江明。

《從性別政治論《海上花列傳》中的娼妓生存》。南華大學文學研究所碩論,2002。 辛明芳。《晚清狹邪小說研究》。政治大學中文研究所碩論,2001。 李慧琳。《晚清狹邪小說《海上花列傳》研究》。中興大學中文系碩士論文,2003。 吳佳真。《晚明清初擬話本之娼妓形象研究》。淡江大學中文系碩論,2000。 徐雅文。《晚清狹邪小說中的主題意識與情節模式》。淡江大學中文研究所碩士論文,1994。 戚心怡。《晚清小說中女性處境之研究》。淡江大學中文研究所碩士論文,1994。 陳秀容《晚清中

長篇小說女性人物塑造之研究》。逢甲大學中文研究所碩士論文,1999。 丙、西文著作 Baudelaire, Charles. The Painter of Modern Life and Other Essays. Trans. and Ed. Jonathan Mayne. London: Paidon, 1995. Benjamin, Walter. ‘ Central Park.’ New German Critique 34(Winter1985), New York: Telos, 1985. Buci-

Glucksmann, Christine. Baroque Reason: The Aesthetics of Modernity. Trans. Patrick Camiller, London: Sage Pub, 1994. Gilloch, Graeme. Myth & Metropolis:Walter Benjamin and The City . Cambridge, MA: Polity Press, 1996.

想知道沒有人是一座孤島出處更多一定要看下面主題

沒有人是一座孤島出處的網路口碑排行榜

-

#1.可以自全。纵是人心难测,我们也无法将自己独立于尘世之外 ...

2022年4月20日 — 没有人是一座孤岛,可以自全。纵是人心难测,我们也无法将自己独立于尘世 ... 03故剑情深千载颂,人心难测万古理——作者:桐华——出处:云中歌 13619879. 於 wap.wbgxw.com -

#2.沒有人是一座孤島——所以我們都喜歡「待用咖啡」這個故事

英國詩人John Donne寫下這則名句:「沒有人是一座孤島,擁有全部的自己。每個人都是這塊大陸的一份子,主體的一部份。」. 於 woundero.wordpress.com -

#3.沒有人是一座孤島,需要在彼此的鏈接中,使內心變得更加豐盈| 天天 ...

人是在各種互動、鏈接與交流中,不斷成長的,沒有人是一座孤島。2021.04.23世界讀書日2021.04.23世界讀書日,從17點到24點,有2波聚會,見了一位老師(從西安來),還. 於 daydaynews.cc -

#4.每个人生来都不是一座孤岛 - enpn

原作者:海明威出处:出自《丧钟为谁而鸣》 ... 没有人是一座孤岛可以自全每个人都是大陆的一片整体的一部分如果海水冲掉一块欧洲就减小如同一个海岬失掉一角如同你的 ... 於 enpn.cc -

#5.沒有人是一座孤島,每個人都是大陸的一片。

難道人可以孤立地生活嗎? 英國詩人約翰·多恩說過一句詩:“沒有人是一座孤島,每個人都是大陸的一片。” 這句話的意思告訴我們,活在世上,沒有人可以 ... 於 www.gushiciku.cn -

#6.没有人是一座孤岛下一句 - 嗡句子

没有人是一座孤岛 下一句. 1 、让上,【实用】优秀环保作文六篇。 2 、伙伴们跳累了,五年级倾听大自然的声音作文。 3 、学校现场会,这句出自《鸳鸯香炉》的话。 於 www.wengjuzi.com -

#7.No Man Is An Island / 没有谁是一座孤岛@John Donne(约翰

后因撰文攻击天主教、维护王权而获得赏识,于1615年成为王室牧师,1621年出任圣保罗大教堂教长。多恩的诗作摒弃了传统意象,其作品风格极具智慧,引人深思 ... 於 wallstreetgm.com -

#8.没有人是一座孤岛 - 艺佳文学网

没有人是一座孤岛. 文艺委员长 6 2022-04-13 13:36:46. 没有人是一座孤岛第1张. 没有人是一座孤岛第2张. 说实话,前段时间我的心情真的十分糟。因为一些不可逆转的变故, ... 於 www.yjwyjdwx.com -

#9.那些讀過就無法忘懷的句子 - KK閱讀

沒有誰能像一座孤島,在大海裏獨居。每個人都像一塊泥土,連接成整塊陸地。 ——約翰·多恩《沒有人是一座孤島》 3 像他那樣的人,經常眺望遠方。那雙眼睛總是清澈的,是 ... 於 kkptt.com -

#10.没有人是一座孤岛解释是怎么回事?没有人是一座孤岛解释,每 ...

海明威每个人都不是一座孤岛的意思海明威说的每个人都不是一座孤岛~~~~~ 这句话怎么理解啊谢谢意思就是人类无法与世隔绝。 原创不是海明威。是出自英国诗人堂恩的诗句。 《 ... 於 www.nfj123.cn -

#11.没有人是一座孤岛,任何人的死亡,都是我的损失 - 微小领

微信公众号那路Theroad介绍:那路,于日常每一件细微的事与物中,看见被习以为常的美好与不曾被看见的恩典。;没有人是一座孤岛,任何人的死亡,都是 ... 於 www.wxkol.com -

#12.再录《没有人是一座孤岛》 - 爱思英语

本文由胡宗锋教授授权爱思英语发布,转载请注明出处和作者. 编者按:爱思英语网推出全新栏目《佳作欣赏》,旨在为各位网友提供互相、探讨、交流的平台 ... 於 www.24en.com -

#13.西安媒體人江雪封城日記:本質是人為災難 - 新唐人亞太電視台

我也想說:這世間,沒有一個人是一座孤島,每一個人的死亡就是所有人的死亡。病毒沒有在這城市帶走生命,但別的,卻真有可能。 於 www.ntdtv.com.tw -

#14.《開端》 : 沒有人是一座孤島 - 良品联社

《開端》 : 沒有人是一座孤島 ... 昨晚,2022年爆火的開端大結局,你追瞭嘛? “好不容易有一部國產好劇,可千萬別爛尾啊!”《開端》從播出第一集到大結局都 ... 於 www.lpls.net -

#15.沒有人是一座孤島詩的評價費用和推薦 ... - 教育學習補習資源網

聽完,再望望歌名,不知這是否創作人的原意,但我倒想起大家耳熟能詳的一首詩《沒有人是孤島》(No man is an island) ,來自17 世紀英國詩人John Donne: 沒有人是 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#16.每个人都是孤岛下一句 - vvfx

每个人都是孤岛下一句,海明威语录:每个人都不是一座孤岛,一个人必须是这世界上最坚固的, ... 原作者_出处_名言通 ... 《没有人是一座孤岛》是十七世纪英国玄学. 於 vvfx.cc -

#17.屁屁超人(電子書) - PChome 24h購物

屁屁超人、哈欠俠和好話金剛都是神祕國小的學生,他們不是一般的小學生,而是超能力 ... 他聽人家說「兒童三段論法」:一、沒有人是一座孤島;二、兒童是人;三、沒有 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#18.無人是孤島17.5 - 時間的秘密

這人世間,沒有人是一座孤島,我們彼此的人生如此井井有條地交織在一起。 看懂這一點,才明白孤單是奢侈,再遙遠的距離也沒有分離。告別,無非各歸其位 ... 於 littlestartor.blogspot.com -

#19.沒有人是一座孤島| 郝志偉· 鄭在讀詩· 發刊800期特別版 - 雪花新闻

没有人是一座孤岛 作者:江南春| 首席执行官郑在读诗:郝志伟| 企业家注意看鸟儿当它满足于飞翔注意看河水当它满足于流淌然后你让更多的人注意看生命在 ... 於 www.xuehua.us -

#20.约翰·多恩语录:没有人是一座孤岛,可以自全。

没有人是一座孤岛 ,可以自全。每个人都是大陆的一片,整体的一部分。如果海水冲掉一块,欧洲就减小,如同一个海岬失掉一角,如同你的朋友或者你自己的 ... 於 www.meiwenmeitu.com -

#21.关于孤岛的句子

1、每个人都是一座孤岛出处,阳光下粼粼的海面很漂亮。 2、形容孤岛的说说句子,好像还记得他最后在她面前不断求情。 3、关于海岛的唯美句子,当时我还没有回过神来。 於 www.deijuzi.com -

#22.罗振宇阅读的方法PDF | ahhhhfs - A姐分享

棋局:没有人是一座孤岛. 窥视:惊鸿一瞥,此地甚好. 他顾:弱水三千,再取一瓢. 意义:Something Bigger than Yourself. 行动:原来还能这么干. 於 www.ahhhhfs.com -

#23.李佳琦没有人是一座孤岛是什么梗 - 优基地

李佳琦没有人是一座孤岛是什么梗?相信很多人都知道今年爆火的网络博主“口红一哥”李佳琦,在带货方面也有很高的人气喝流量,最近也是频繁的出现在微博 ... 於 m.youjidi.net -

#24.【is an】作文写作问答- 归教作文网

no one is an island“没有人是一个孤岛”的出处出自十七世纪英国玄学派诗人约翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作《没有人是一座孤岛》。 原文及翻译: No Man Is ... 於 www.guijiaowang.com -

#25.没有人是一座孤岛,善其心,善其言行。 - 360doc个人图书馆

都可能是一场蝴蝶效应。 “ ——没有人是一座孤岛,. 善其心,善其言行。 作为一个自媒体经营者,我想,我已经离不开网络了。它是工具,是桥梁,也是我的 ... 於 www.360doc.com -

#26.忍星截句 - momo購物網

然後經過改寫「躺下是一座孤島//站起來/一群飛鳥掠過耳畔」,其過程 ... 句的部分附錄原作,大抵不脫「輯一」的模式,只是沒有了短評的部分;其中 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#27.没有人是一座孤岛_800字 - 青柠作文

青柠作文的高二作文栏目免费分享没有人是一座孤岛_800字的最新作文,由作者雪飘ゞ过去发布,讲述的是:在逛街的时候突然看到毕淑敏的一本书, ... 於 qnxxg.com -

#28.偶然讀幾行好詩 - 遠流

這不是一本嚴謹的詩論,而是詩人張香華讀到好詩所提出的一份欣賞的回饋。書中皆是古今 ... 汪想賴在你身邊:沒有人是一座孤島,汪星人的100則陪伴哲學. 於 m.ylib.com -

#29.没有人是一座孤岛 - 完美作文

没有人是一座孤岛. 2022-03-02 12:19:38 177 成语大全. 名句:欲言无予和,挥杯劝孤影。 我在读《岛上书店》时,阳光正好,封面的一句话吸引了我:“没有谁是一座孤岛。 於 www.wanmeizuowen.com -

#30.沒有人是一座孤島(英國詩人約翰·多恩布道詞) - 中文百科全書

《沒有人是一座孤島》是十七世紀英國玄學派詩人約翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作。約翰·多恩又譯鄧約翰,是英國詹姆斯一世時期的玄學派詩人,他的作品包括十 ... 於 www.newton.com.tw -

#31.張鈞甯- 人生不該是一座孤島 - 知足,常樂,永安康

出處 :天下雜誌410期2008/11 作者:李雪莉一直走在正常座標裡的女孩, ... 「好像死掉也沒關係,沒什麼貢獻,世界多一個少一個我,也沒人知道。」. 於 flycity28.pixnet.net -

#32.人際關係- 聯絡方式:[email protected],(office) 分機67394

沒有人是一座孤島,本課程除了說明人與他人建立關係的必要性外,也介紹. 不同類型關係的樣貌。希望藉由主題式的介紹,不僅帶領各位對不同人際關. 係有更深層的理解, ... 於 tisec.nccu.edu.tw -

#33.《死亡搁浅》——没有人会是一座孤岛

在花了44个小时,通关了《死亡搁浅》之后,我放下手柄沉默了很久。我们很难去具体地去评判一款游戏,到底算是“好”还是“不好”,毕竟没有任何一款艺术 ... 於 www.bilibili.com -

#34.没有人是一座孤岛

没有人是一座孤岛 ... 当我们仰望星空时,很少有人想到,这些繁星其实都来自过去,每颗星星与地球都有着光年的距离,璀璨星空,是不同星星在不同时期的拼图 ... 於 wenhui.whb.cn -

#35.每個人都是一座孤島作文1000字- 咪咕作文迷 - 高考滿分作文

“這條微博下,許多人在曬自己男朋友給自己買的包,也有人表示,男朋友只是送了自己百來塊的禮物,想分手了。我本沒有在意,可又翻到下一條微博”重要是一份心,一份愛,禮物 ... 於 m.mgzwm.com -

#36.没有人是一座孤岛海明威 - pknn

没有人是一座孤岛 (英国诗人约翰·多恩布道词). 作品名称没有人是一座孤岛外文名称No man is an island 作品出处《丧钟为谁而鸣》 作者约翰·多恩外文名John Donne 其他 ... 於 pknn.cc -

#37.求没有人是一座孤岛这句话的英文原文 - 爱句子

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, ... 於 www.heyjuzi.com -

#38.鬼不语之仙墩鬼泣 - Google 圖書結果

赵东主道:“原来如此,终归是英雄不问出处,杨兄弟你的身世倒与我这侄女有几分相似。 ... 皆着明时衣冠,他们把船拖到一座孤岛上,那岛上森林茂密,山中有个很大的洞窟, ... 於 books.google.com.tw -

#39.《岛上书店》:没有人是一座孤岛,在失去中找回爱的真谛

有必要说明的是,小岛书店的这句标语,后来成为现实世界里的一句口头禅“没有人是一座孤岛”。 我想这句话也许比作者本人认为的更具有普世意义,即使 ... 於 www.dushu263.com -

#40.怎样理解“无人为孤岛”这句话?(1个回答) - 头条问答

“无人为孤岛,一书一世界。”整句话出自加布瑞埃拉•泽文的《岛上书店》。 它还有一个出处,来自诗人约翰·多恩的作品《没有人是一座孤岛》,因为“难以自全”。 於 wukong.toutiao.com -

#41.每天一首詩丨約翰•多恩《沒有誰是一座孤島》 - 今天頭條

as well as if a promontory were,. as well as if a manor of thy friend's or of thine own were: 如果有一塊泥土被海水沖刷,. 於 twgreatdaily.com -

#42.余承东这番话完美的诠释了华为HarmonyOS目前的发展 - 阅读

没有人会是一座孤岛”,余承东这番话完美的诠释了华为HarmonyOS目前的发展休闲阅读. ... “没有人是一座孤岛”最初的出处是来自十六世纪英国玄学派诗人约翰·多恩的著作, ... 於 www.uulucky.com -

#43.面对疫情,没有人是一座孤岛 - 维普

生活在这个世界上,万物息息相关,没有人能独善其身。面对疫情,没有人是一座孤岛。疫情期间正是家长培养孩子世界观的好时机。在我国发生新冠疫情期间,日本友人所捐赠医疗 ... 於 www.cqvip.com -

#44.没有人是一座孤岛——疫情中的英语诗歌 - 天天知识网

17世纪英国诗人约翰·邓恩(John Donne)的作品《没有人是一座孤岛》便是这种解读的经典案例。虽然这一作品不是诗歌,而是一篇布道文的节选,但是它体现了邓恩所代表 ... 於 www.ttyshi.com -

#45.沒有人是一座孤島:在風險社會中,建造一個允諾之地| 黃麗玲

在《沒有人是一座孤島》這本書中,作者艾瑞克.克林南柏格(Eric Klinenberg)則賦予了社會性基礎設施另一層都市政治與文化上的意義:它是促進公民與 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#46.每个人生来都不是一座孤岛 - udnn

原作者:海明威出处:出自《丧钟为谁而鸣》 ... 沈三废《每个人都是一座孤岛》 刚走到最后再回首,身边已经没有来时伴。丢在人生旅途中的人, 不好找,也寻不回。 於 udnn.cc -

#47.没有一个人是孤岛的句子

10、分析其技战术特征,其他职业等不一样社会群体。 每个人都是一座孤岛出处. 11、向着理想勇敢前进,我希望你能做到或改正 ... 於 www.shengjuzi.com -

#48.南京城:没有人是一座孤岛丨阳光 - 北美生活引擎

南京城:没有人是一座孤岛丨阳光 ... 今天,不谈房市,只说城市与人心。 三天前,江心洲被淹的谣言传来,众人表情各异,阴晴不定,不乏奚落者,本应该所有人 ... 於 posts.careerengine.us -

#49.【冰汽時代】暴風雪嘛,忍一忍就過去了(指-150°C)

作為一款模擬策略類遊戲,《冰汽時代》十分優秀。但在末世下道德與秩序的衝突,規則和人性的碰撞方面,它顯然是不夠格的。 它將人的一切 ... 於 game.3loumao.org -

#50.“黑盒式”互操作技术连接信息孤岛——访2018年度国家技术发明 ...

正如英国诗人约翰·多恩所说“没有人是一座孤岛”,网络时代更是如此。然而很多人不知道,尽管信息技术一日千里,网络上却存在着大量数据无法共享流通、 ... 於 news.pku.edu.cn -

#51.你知道「沒有人是一座孤島」的出處嗎? - iFuun

No man is an island,沒有人是一座孤島, Entire of itself.可以自全。 Each is a piece of the continent,每個人都是大陸的一片,A part of the main ... 於 www.ifuun.com -

#52.【每個人都是一座孤島】 | 方格子

即使沒有說出來,沒有一個人會和另一個人想法完全相同的。 你會遇上契合的人,想法很接近的人,生命歷程很像的人,個性 ... 於 vocus.cc -

#53.沒有人是一座孤島........有點灰的藍色憂鬱? - lillianyi 的部落格

但是讀完後應該會有豁然開朗之感吧? 作者John Donne 約翰旦恩也有人翻譯為“鄧約翰”. 他是英國的 ... 於 blog.udn.com -

#54.蔡慎坤:一代人有一代人的命運 - 阿波羅網

在這個浮華的太平盛世,安逸和利己是可以理解的平凡選擇,那些獻媚的歌唱 ... 現實也是如此,沒有人是一座孤島,雪崩時,沒有一朵雪花是無辜的,財務 ... 於 tw.aboluowang.com -

#55.人生不該是一座孤島走自己的人生座標

不經意看到一篇有關教育學習的文章,因而連結到《天下》訪談張鈞甯的內容,讀完後內心有許多共鳴,文章提到下面這段話,張鈞甯從小沒有明顯的興趣, ... 於 albert1308.pixnet.net -

#56.沒有人是一座孤島no man is a island 是什麼意思? - 惡蛋與我

No one is self-sufficient; everyone relies on others. This saying comes froma sermon by the seventeenth-century English author John Donne. 沒有 ... 於 lastlun.pixnet.net -

#57.I am a Rock。一首關於寂寞的歌|Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel並非搖滾樂團,歌曲裡的Rock指的是石頭,而非搖滾樂。 ... 我是一塊石頭,一座孤島。 ... 不跟人接觸,也沒人會接觸到我,. 我是 ... 於 margaret.tw -

#58.6个案例感受创意的温度,数英「项目精榜」5月一期

但这次的形式个人觉得一般,没有特别大的参与感。如果能与全国的实际地铁站相结合,相信 ... 这也恰恰是这个人人都是一座孤岛的社会,最迫切需要的。 於 www.digitaling.com -

#59.这个世上,每个人都是一座孤岛。 - 名言通

没有人是一座孤岛 。 ——约翰·多恩《丧钟为谁而鸣》. 句子的作者/出处. 於 www.mingyantong.com -

#60.約翰.多恩:沒有人是一座孤島 - 每日頭條

2019年4月23日 — 沒有誰是一座孤島,在大海里獨踞;每個人都像一塊小小的泥土,連接成整個陸地。如果有一塊泥土被海水沖刷,歐洲就會失去一角,這如同一座山岬,也如同一座 ... 於 kknews.cc -

#61.句子摘抄“每个人都不是一座孤岛,一个人必须是这世界上最 ...

句子摘抄“每个人都不是一座孤岛,一个人必须是这世界上最坚固的岛屿,然后才能成为大陆的一部分。”的原作者:海明威,出处:《丧钟为谁而鸣》 於 juzi.co -

#62.【英國】沒有人是一座孤島

沒有 誰是一座孤島沒有誰是一座孤島,在大海里獨踞;每個人都像一塊小小的泥土,連接成整個陸地。如果有一塊泥土被海水沖刷,歐洲就會失去一角,這如同一座 ... 於 ppfocus.com -

#63.李佳琦没有人是一座孤岛是什么意思没有人是一座孤岛出自哪里

李佳琦没有人是一座孤岛是什么意思没有人是一座孤岛出自哪里内容:【导读】:作为一名淘宝主播,李佳琦可以说是无数迷妹的男神了,但最近却被黑惨了, ... 於 www.liangfaner.com -

#64.沒有人是一座孤島-英國詩人約翰·多恩布道詞 - 華人百科

《沒有人是一座孤島》是十七世紀英國玄學派詩人約翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作。外文名稱No man is an island作品名稱沒有人是一座孤島其 他海明威曾引用此詩 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#65.没有人是一座孤岛乌克兰难民何去何从| 网热

没有人是一座孤岛 乌克兰难民何去何从 ... 据《纽约邮报》报道,当地时间3月10日,美国副总统哈里斯在与波兰总统杜达在华沙举行联合新闻发布会。在被问及“ ... 於 theinterview.asia -

#66.立陶宛:格魯塔斯公園與史達林像 「一段苦難的歷史 - 眼底城事

立陶宛:格魯塔斯公園與史達林像──「一段苦難的歷史,一座主題樂園。」 ... 但由於這些雕塑實在不討人喜歡,放在那裡多年也沒人理會,徒然積累歲月 ... 於 eyesonplace.net -

#67.机遇只给有准备的人 - Google 圖書結果

等啊等,没有任何下雨的迹象,天际除了海水还是一望无边的海水,没有任何船只经过这个死一般寂静的岛。渐渐地,八个生存的船员支撑不下去了,他们纷纷渴死在孤岛。 於 books.google.com.tw -

#68.“ - “ 百科- “ 知识汇总- 快讯网

你知道“没有人是一座孤岛”的出处吗? · 你还敢在脖子上“种草莓”吗? · “执子之手,与子偕老”写爱情or友情? · 别人坐过的“热”椅子,我们能随便坐吗? · 俄2S35“联盟”SV自行 ... 於 mip.cnyunweb.com -

#69.没有人是一座孤岛: r/China_irl

Keep the community and yourself healthy and happy. Shows the Silver Award... and that's it. When you come across a feel-good thing. 3 於 www.reddit.com -

#70.没有人是一座孤岛语录 - LeFx

没有人是一座孤岛 语录,No man is an island.(没有人是一座孤岛。)这是十七世纪英,董卿经典语录这世上没有一个人是孤岛武侠时间+关注免流量看视频收藏超清点赞分享02:20 ... 於 lefx.cc -

#71.我邊緣我驕傲!「一個人的狂歡」好像也沒有想得那麼孤單又無聊

有些人看似活在人群中,但實際上卻是一座孤島! ... 認為的「規則」,你的人生是你的,你想就做,你不想,沒有人會逼你,只有我們可以 ... 影片出處: ... 於 www.niusnews.com -

#72.没有人是一座孤岛——疫情中的英语诗歌 - 妙卡信息网- 首页

17世纪英国诗人约翰·邓恩(John Donne)的作品《没有人是一座孤岛》便是这种解读的经典案例。虽然这一作品不是诗歌,而是一篇布道文的节选,但是它体现了邓. 於 www.miaook.com -

#73.張鈞甯人生不該是一座孤島

張鈞甯人生不該是一座孤島 作者:李雪莉出處:天下雜誌410期 2008/11 ... 感覺到跟世界沒有連結,「好像死掉也沒關係,沒什麼貢獻,世界多一個少一個我,也沒人知道。 於 www.vtsh.tc.edu.tw -

#74.李佳琦沒有人是一座孤島是什麼意思沒有人是一座孤島出自哪裏

李佳琦沒有人是一座孤島是什麼意思沒有人是一座孤島出自哪裏闡明:【導讀】:作為一名淘寶主播,李佳琦可以説是無數迷妹的男神了,但最近卻被黑慘了,在被百雀羚放鴿子 ... 於 m.shishangdong.com -

#75.誰能告訴我這段話的原始出處在哪兒

其實我們都是傻子。所有人都是。 這可是稱為“嘲諷的筆觸”嗎。我不知道。時間沒來得及讓我知道。 在這個世界上,每個人都是一座孤島。 於 www.jipai.cc -

#76.沒有人是孤島什麼意思? - 雅瑪知識

《沒有人是一座孤島》是十七世紀英國玄學派詩人約翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作。 ... No man is an island,. entire of itself;. every man is a ... 於 www.yamab2b.com -

#77.没有人是一座孤岛| 郝志伟· 郑在读诗· 发刊800期特别版 - 搜狐

... 是一座孤岛. 作者:江南春| 首席执行官. 郑在读诗:郝志伟| 企业家. 注意看鸟儿. 当它满足于飞翔. 注意看河水. 当它满足于流淌. 然后你让更多的人. 於 www.sohu.com -

#78.没有人是一座孤岛理解 - heww

没有人是一座孤岛 理解,没有人是一座孤岛赏析_百度文库,《没有人是一座孤岛》是十七世纪英国玄学派诗人约翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作。 原文编辑本文是依据 ... 於 heww.cc -

#79.每个人生来都不是一座孤岛 - vcpc

《每个人都是一座孤岛》经典语录名句经典语句摘抄欣赏:1.我们遇见很多人,和很多人分开,又和很多人再相遇。大家都一样,没有什么不同,一样的孤单,一样的幸福。 2. 於 vcpc.cc -

#80.李佳琦没有人是一座孤岛是什么意思没有人是一座孤岛的出处是 ...

李佳琦最近真的是频频上微博热搜啊,今天李佳琦说的一句话在微博上又火了起来,那就是“没有人是一座孤岛,总有人来安慰你”,那么他说的这句话是要回应 ... 於 www.8bb.com -

#81.没有人,会是一座孤岛- 奇闻怪谈 - 文学城论坛

苏小玲:没有人,会是一座孤岛. 这个庚子年从开始就有些乱套。在离北京一千多公里外的江南武汉,像突然刮起一阵罕见妖风,从小到大,最后是风声鹤唳, ... 於 bbs.wenxuecity.com -

#82.上夜,拼音shàngyè ,舊時指值班守夜。出處《紅樓夢》第七十

出處 《紅樓夢》第七十九回:“天天到紫菱洲一帶地方徘徊瞻顧,見其軒窗寂寞, ... 我們的故事又構成了別人故事裡的一部分,沒有哪個人是一座孤島,也沒有誰與我們. 於 www.easyatm.com.tw -

#83.没有人是一座孤岛<丧钟为谁而鸣> - CSDN

原文No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, ... 於 blog.csdn.net -

#84.没有人是一座孤岛英文

绝美sheen 最后一张为原稿包含线稿欢迎小伙伴们临摹请标明出处@摔跤冠军左大胖翻译没有人是一座孤岛——约翰·多恩没有人是一座孤岛可以自全每个人都是 ... 於 www.cjkfd.top -

#85.正在加载 - 新浪微博

顾晨曦Echo:没有人是一座孤岛,没有人能独善其身。【转发】@艺述英国:#艺述文学#《丧钟为谁鸣》是美国作家海明威的小说,书名出自一首英国诗歌。 於 weibo.com -

#86.【翻譯】沒有人一座孤島@ 儲思盆、嘀咕、告解室 - 隨意窩

英國詩人John Donne(約翰敦)的詩,由李敖翻譯。 真的是翻得太好了,讓人為之動容啊… No Man is an Island. No man ... 於 blog.xuite.net -

#87.沒有人是一座孤島_百度百科

《沒有人是一座孤島》是十六世紀英國玄學派詩人約翰·多恩John Donne(1572 - 1631)的著作。約翰·多恩又譯鄧約翰,是英國詹姆斯一世時期的玄學派詩人,他的作品包括十 ... 於 baike.baidu.hk -

#88.【月亮看盘】没有人是一座孤岛,可以自全(20-3-8) - 博客

如果有一块泥土被海水冲击,欧洲就会失去一角,这如同一座山岬,也如同你的朋友和你自己。任何人的死亡都会使我蒙受损失,因为我包孕在人类中,因此不要 ... 於 blog.sina.com.cn -

#89.铁钉案 - Google 圖書結果

其出处似是英国十七世纪玄学派诗人约翰·但恩(1573—1631)的代表作《丧钟为谁而鸣》。全诗如下:没有谁能像一座孤岛在大海里独踞每个人都像一块小小的泥土连接成整个陆地 ... 於 books.google.com.tw -

#90.“秀外慧中”周末赏(33):没有人是一座孤岛 - 自由微信

No man is an island. No man is an island. 没有人是一座孤岛. No man is an island,. Entire of itself,. Every man is a piece of the continent,. 於 freewechat.com -

#91.英國詩人約翰·多恩說,“沒有人是一座孤島”。當您初到貝雅大陸 ...

英國詩人約翰·多恩說,“沒有人是一座孤島”。 · ❤️❤️就算您像魯賓遜一樣流落荒島(當然夏夏千分萬分不希望會發生這樣的事情),夏夏也會努力當好貓頭鷹信使,從貝雅 ... 於 www.facebook.com -

#92.每个人都是孤岛下一句

每个人都是孤岛下一句,每个人都是一座孤岛文/北岛,回答:我觉得我片面的理解, ... “没有人是一座孤岛/可以自全/每个人都是大陆的一 ... 一座孤岛。”原作者_出处_名言通. 於 mississippifaithinaction.org -

#93.没有人是一座孤岛海明威 - fqpn

没有人是一座孤岛 海明威,材料作文“没有谁能像一座孤岛”写作指导及范文_百度文库,作品名称没有人是一座孤岛外文名称No man is an island 作品出处《丧钟为谁而鸣》 作者 ... 於 fqpn.cc -

#94.没有人是一座孤岛,在大海里独踞_百科TA说

没有人是一座孤岛 ,在大海里独踞. 作者 读书有疑|2020-10-17 01:14:09. 一本低调的处女作,. 却成为感动万千读者的奇迹之书. 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#95.疆界/Altered States - 台灣數位藝術

英國詩人鄧恩(John Donne)曾寫下:「沒有人是一座孤島,……每個人都是大陸的一塊,整體的一部份」[1] 人從自我出發,涉入這個世界並建立和它之間的 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#96.陈映芳:没有人是一座孤岛——如果“闰土”在今天 - 爱思想

陈映芳:没有人是一座孤岛——如果“闰土”在今天. 更新时间:2020-07-24 09:35:52. 作者: 陈映芳(进入专栏). 因为血缘、亲缘、地缘、业缘等等,读书人与农民曾经在地方 ... 於 www.aisixiang.com -

#97.沒有人是孤島李敖【專欄】凌鋒:喪鐘為言論自由而敲 - Liudong

《沒有人是一座孤島》是十七世紀英國玄學派詩人約翰·多恩John Donne(1572 ... 沒有人是孤島譯者:李敖沒有人能自全,幾首詩,雋語, 每人都是大陸的一片,出處並保持 ... 於 www.nadorvture.co