深澳線山脈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚開陽寫的 福爾摩沙鐵道浪漫印象 和蔡尚志的 旅途中遇見教堂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北|平溪鐵道慢旅 - 台灣高鐵車上刊物TLife也說明:一條古老的鐵道支線,穿越秀麗壯觀的山林溪谷,悠悠駛進百年煤鄉。 ... 過去運送礦砂的深澳線,曾一度停駛,2014年臺鐵將平溪和深澳兩條支線合併後,只要購買一日券, ...

這兩本書分別來自蒼璧出版有限公司 和城邦印書館所出版 。

國立臺灣大學 地質科學研究所 詹瑜璋、胡植慶所指導 施乃慈的 在三維環境中繪製高解析度地質圖:以臺灣北部雙溪地質圖幅為例 (2017),提出深澳線山脈關鍵因素是什麼,來自於三維環境地質製圖、光達高解析度數值地形、雙溪圖幅、褶皺逆衝帶、基隆火山群、臺灣東北角。

而第二篇論文國立中正大學 歷史研究所 張建俅所指導 黃昱豪的 臺灣「八七水災」之研究 (2010),提出因為有 災害、救災、重建、周至柔、八七水災、緊急命令的重點而找出了 深澳線山脈的解答。

最後網站平溪深澳線 - 台灣鐵路運行圖則補充:February 2022 February 2022 February 2022 February 2022 February 2022 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

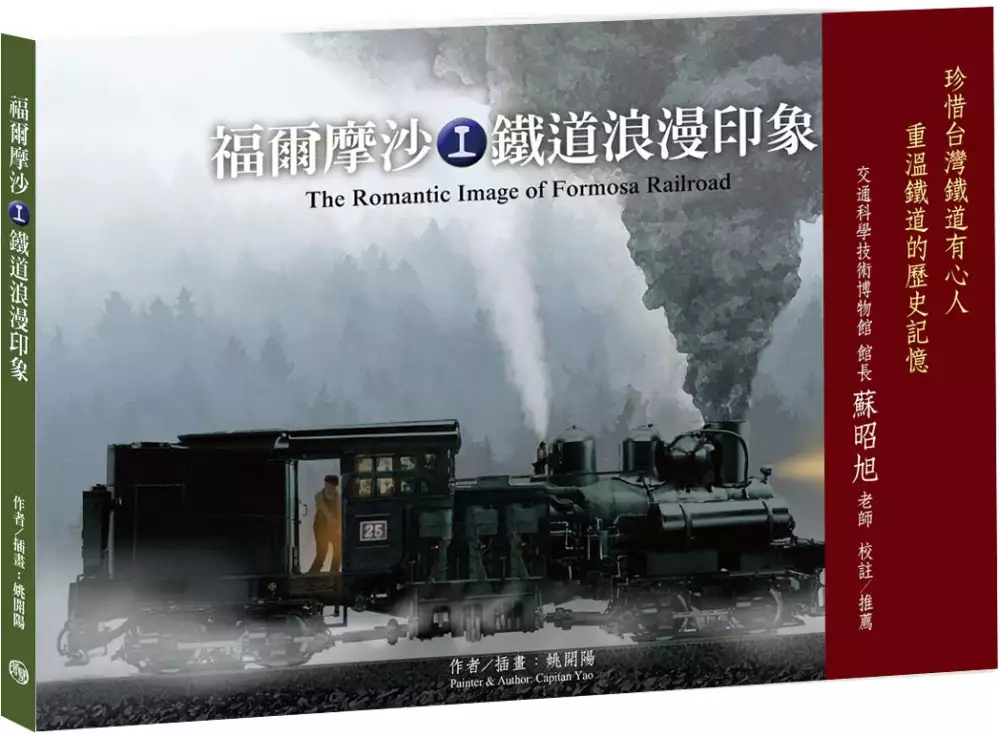

福爾摩沙鐵道浪漫印象

為了解決深澳線山脈 的問題,作者姚開陽 這樣論述:

《福爾摩沙鐵道浪漫印象》承蒙臺灣鐵道史專家蘇昭旭老師的審閱與校註,使得正確性與公信力大增。本書在撰寫繪製的過程中經蘇老師指導,多次修改重製,才有最終的成果,若非蘇昭旭老師的傾囊相助,本書今日斷不可能出版。 本書以插畫繪本的方式呈現臺灣在日本時代與後續延伸的鐵道美學體驗,這些插畫是經過藝術手段以創造浪漫的印象,並不完全寫實,但仍能看出當年鐵道建築與器物的精緻優雅,對照於今日的醜陋混亂,難怪會讓年輕人產生「隔代浪漫」的幻想,發思古之幽情,雖然他們並未親身經歷過那個年代。 本書不但有知識性,還具有藝術性與收藏價值。我是以「終身典藏」的心情在做這本書,期待您

也以同樣的心情來收藏它。

在三維環境中繪製高解析度地質圖:以臺灣北部雙溪地質圖幅為例

為了解決深澳線山脈 的問題,作者施乃慈 這樣論述:

傳統地質製圖係以野外調查為主,但野外工作中卻存在一些限制,例如:植被覆蓋或部分區域難以到達,使得傳統製圖缺乏露頭與位態資料,僅能靠地質學家以零星的調查資料運用作圖法推測並建構出區域地質樣貌。本研究運用空載光達影像來克服傳統野外的限制,其高解析度之數值高程模型 (DEM) 被用來作為地表特徵辨識的基底,幫助我們建立一套使用立體化DEM在電腦三維環境中的地質製圖流程。研究區域範圍為經濟部中央地質調查所出版之五萬分之一雙溪地質圖幅,該區域屬臺灣北部褶皺逆衝帶,以漸新世至中新世沉積岩、輕度變質岩以及基隆火山群之火成岩組成。本研究運用1公尺與2公尺解析度數值高程模型資料在三維立體環境進行岩層線形與構造

判釋,輔以野外調查與過去文獻收集與整合描繪出地表的岩層與斷層分布,利用所繪製之特徵線段構成的回歸面計算走向與傾角,並針對研究區域重新繪製地質圖。本研究整合室內與野外工作共產製出四張新一代地質圖,分別為五萬分之一雙溪圖幅,以及兩萬五千分之一和平島、雙溪及澳底圖幅,並且利用製圖結果繪製兩條新的地質剖面。高解析度的地表資料有助於提升地質圖中的資訊,在立體圖層中進行製圖時能更精準地描繪並建立地層邊界與構造之GPS位置。除了探索與建立地質製圖之方法,本研究也進一步討論此方法之限制與問題以及不同地層之地形特徵對判釋與描繪的影響,再針對各個小區域進行新、舊地質圖比較與討論。利用高解析度DEM判釋構造、岩層與

地形上的關係,加上標靶野外與文獻之輔助,使我們能夠補足與克服傳統地質製圖的限制,重新檢視構造幾何與精進現有的地質圖。新的地質圖中具備更多地質資訊,有助於拓展地質圖的應用範圍與實用性,期待將來本研究發展之製圖方法與成果能夠作為地質科學與工程地質調查更好的應用。

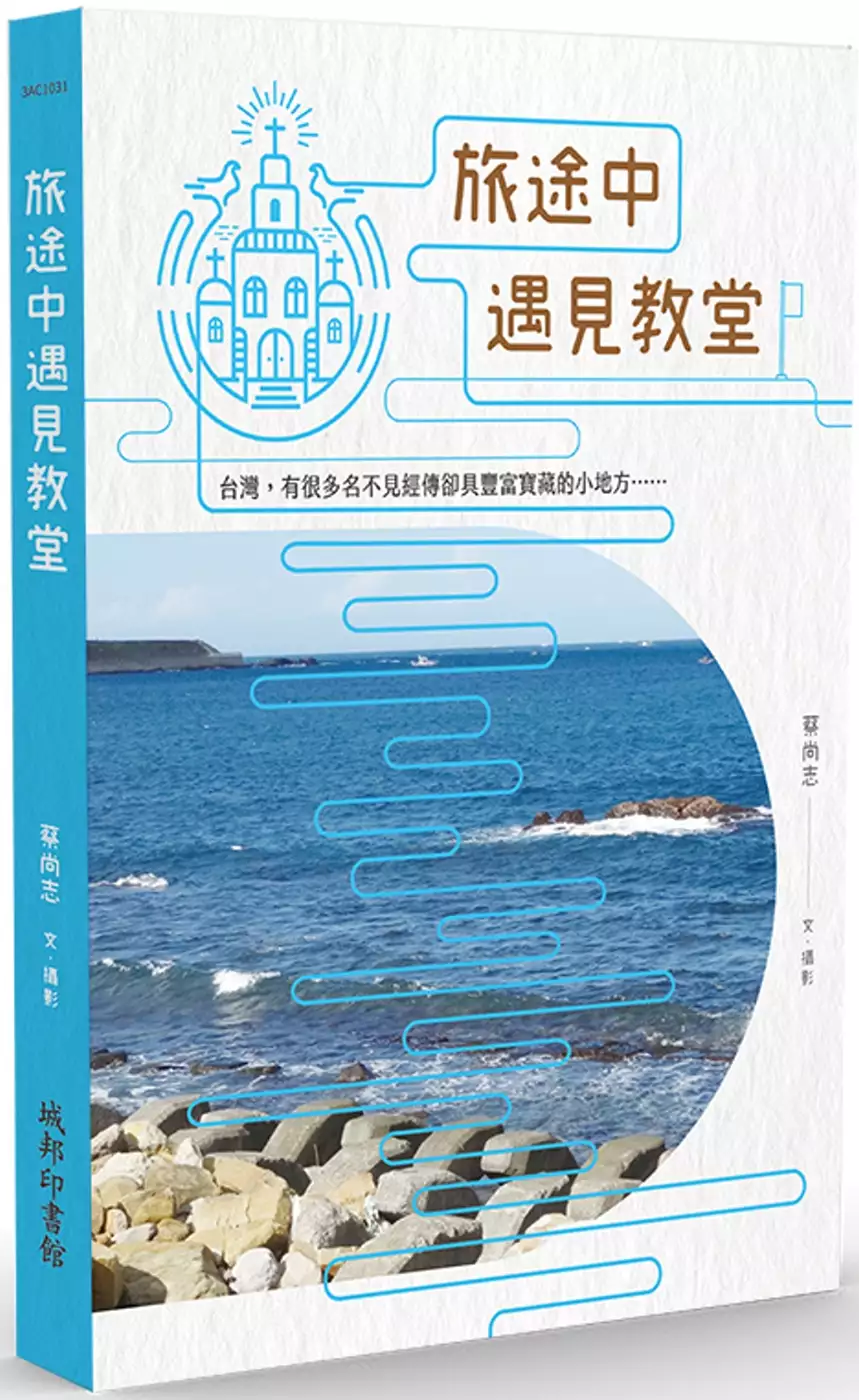

旅途中遇見教堂

為了解決深澳線山脈 的問題,作者蔡尚志 這樣論述:

台灣,有很多名不見經傳卻具豐富寶藏的小地方…… 雖然台灣的基督徒比例不高, 但是禮拜堂的數量可不少,而且遍及全國各地。 特別是部落,幾乎是村村有教堂, 一些偏遠的鄉村,也可看到教堂的蹤跡。 這是我的第一本書,將30個至今仍讓我回味的旅程, 以及旅途中遇見的教堂與您分享, 邀您與我同遊這些值得一訪的景點。

臺灣「八七水災」之研究

為了解決深澳線山脈 的問題,作者黃昱豪 這樣論述:

民國48年(1959)8月7日起,因艾倫颱風在日本南方海面,因藤原效應使東沙島附近熱帶低氣壓往臺灣而來,並引入西南氣流之大量水氣,加上中央山脈阻滯,構成輻合效應於臺灣中南部山區、平地下起超大豪雨,造成中南部洪流肆虐,災民流離失所。 為處理八七水災所帶來的後續救濟與重建問題,官方現存檔案必然是不可或缺的重要史料,救災和重建完畢後,官方亦出版相關記載的計畫、紀錄乃至於照片集,便形成一系列對於八七水災災情、救災跟重建的直接史料,並從《中央日報》、《聯合報》等報紙所報導之實況和隱藏於各版面透露與官書不同之處,以及民眾、記者等對八七水災救災重建的批評與態度。另外又從田野調查中,找尋八七水

災遺留的相關訊息。 本研究首在分析八七水災的關鍵區域、影響與擴散主因,而後探討軍方、警察,以及各地政府的搶救情況。繼而探究當時政府與民間的救濟及分配方式,並說明當時產業的損失。再者政府透過哪些方式和計劃作為重建復員的進行,對節約、禁屠、糧食物資控管幾項政策做探討,並從緊急命令中,比較當時實際進行產生的相關問題。且災後重建所需要的大量人力如何進行調配與管控,以及應用於交通、水利等建設上。最後回顧臺灣省議會和災民的後續回憶,並且從中找出對八七水災的救災重建成效與反思。

深澳線山脈的網路口碑排行榜

-

#1.平溪深澳一日週遊券 - 台鐵

平溪線/深澳雙支線一日週遊券(全票). 詳細說明. 24小時緊急通報電話:1933(市話、手機,僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物之通報專用). 於 www.railway.gov.tw -

#2.台灣秘境鐵道旅》八斗子車站,來場依山傍海的基隆東北角慢旅 ...

平行鐵道從瑞芳車站拉出,穿過了基隆、來到八斗子,並繼續往水湳洞前進。這條名為「深澳線」的鐵道,是過去因支援1960 年開始運轉的深澳火力發電廠,興建 ... 於 tripmoment.com -

#3.新北|平溪鐵道慢旅 - 台灣高鐵車上刊物TLife

一條古老的鐵道支線,穿越秀麗壯觀的山林溪谷,悠悠駛進百年煤鄉。 ... 過去運送礦砂的深澳線,曾一度停駛,2014年臺鐵將平溪和深澳兩條支線合併後,只要購買一日券, ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#4.平溪深澳線 - 台灣鐵路運行圖

February 2022 February 2022 February 2022 February 2022 February 2022 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 於 tradiagram.com -

#5.來騎超可愛【深澳鐵道自行車】,還有光影隧道和廣闊海景好療 ...

從八斗子站到深澳站單程是1.3公里,雖然是全靠腳踩才能前進,但是還蠻輕鬆的~. 對了這邊是純人力自行車喔,不是電動的! (如果是苗栗舊山線鐵道 ... 於 blog.mook.com.tw -

#6.台灣鐵道徒步小旅行(七十六)深澳線:濂洞→瑞芳 - Eaga

2017年10月29日鐵道徒步環島,最後一條支線,深澳線。目前從瑞芳復駛到八斗子車站,後面的車站仍是廢棄中。 我今天將從最後一站濂洞車站開始往回走,也會走過北海岸的 ... 於 eaga1965.pixnet.net -

#7.絕地再生台鐵深澳線 - 企鵝的交通手札

文章一開始還是照慣例稍微簡述深澳線的歷史深澳線的前身為日本礦業株式會社所興建的金瓜石線當時路線起自基隆八尺門沿著海岸線經八斗子、深澳, ... 於 icypenguin.pixnet.net -

#8.東北角2日散策(下):沿深澳線去旅行八斗子車站、望幽谷 - 欣傳媒

頗幸運,最後還是搭到了預定要搭的深澳線火車班次,搖搖晃晃地到了八斗子車站, ... 望幽谷的步道大部分都貼著海岸線,順著海岸邊的山脈建造。 於 blog.xinmedia.com -

#9.全台灣最美的濱海支線八斗子車站 - 今周刊

台鐵「深澳線」是許多鐵道迷心中「全台灣最美的濱海支線」,搭乘列車行經深澳線至「八斗子 ... 依山傍海,絕美景色讓八斗子車站與多良車站齊名。 於 www.businesstoday.com.tw -

#10.深澳線復駛的柴客車 - 幸福的驛站

台鐵深澳線是2014年復駛的一條支線聽說當年鐵路沿線風景相當美被譽為最美的鐵道早期國片望海的母親女主角搭火車聽說就是這支線的美景如今深澳線從瑞芳站分線目前只到海 ... 於 moon258147.pixnet.net -

#11.【新北市】Rail Bike深澳鐵道自行車|踩踏之間飽賞山海美景

自從苗栗舊山線鐵道自行車開始營運,袁彬就一直前去嘗試,對於能在踩踏之間欣賞沿途鐵道風光很嚮往。幸運的是現在北台灣也有鐵道自行車了, ... 於 peter2410.pixnet.net -

#12.深澳景點一日遊|深澳鐵道自行車.八斗子車站.深澳漁港海天步道 ...

深澳 景點一日遊|深澳鐵道自行車.八斗子車站. 距離象鼻岩不遠的酋長岩也是人氣地標站在漁港前眺望,可以看到山層 ... 於 fullfenblog.tw -

#13.台灣鐵路支線之旅(3): 平溪線與深澳線 - alpha 追逐的蹤跡

北部兩段超有Fu的支線鐵路: 平溪線與深澳線+ 8 個車站1. 平溪線: 河谷鐵路的魅力平溪線鐵路每到假日必定人滿為患, 這條鐵路沿著基隆河的上游而行, ... 於 alphatsai.pixnet.net -

#14.新北市也有鐵道自行車了! 深澳支線年底開騎 - 自由時報

苗栗縣利用台鐵舊山線鐵道,打造全國首創的鐵道自行車(Rail Bike),新北市政府也相中廢棄的台鐵深澳支線潛力,要活化舊鐵道發展全市第一處Rail Bike ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.[基隆市].台鐵深澳線.海科館容軒步道 - Tony的自然人文旅記

深澳線 停駛多年,因為今年國立海洋科學博物館開幕,而恢復行駛瑞芳至海科 ... 更遠則可見和平島的身影, 後方則是綿延起伏的綠色山脈,山與海交接,海 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#16.畫面提供:國家電影資料館深澳支線五零年代運送金銅礦

如果能全部恢復,民眾搭的火車,將比公路更貼近海岸,到了陰陽海,甚至還能沿著索道直達山巔,觀光價值將大幅提升,正當台鐵感嘆深澳線可能虧損的 ... 於 news.pts.org.tw -

#17.深澳鐵道自行車Rail bike | 新北市觀光旅遊網

深澳線 鐵道原本是運煤鐵路,如今搖身一變為全台獨有的海景鐵道自行車道,全長1.3公里,從八斗子站連接到深澳站,單趟騎乘時間約20分鐘,沿途有著山海的景觀相伴,行經 ... 於 newtaipei.travel -

#19.228連假遊新北體驗「深澳鐵道自行車」及山城美景 - 台灣好新聞

春天漸暖櫻花開,即將到來的228連假,正是邂逅春天的最佳季節,新北市政府觀光旅遊局趁勢推出4種主題路線,從都會到水岸、山線到海線,走入新北市都能 ... 於 www.taiwanhot.net -

#20.影/深澳鐵道自行車搶先看!全台最美路線還能開進海底隧道

八斗子車站橫跨基隆市及新北市,其依山傍海、海天一色的絕美風景有著北臺灣多良車站的稱號,而深澳線也因為沿途有著豐富的山海景色,曾被推舉為「臺灣 ... 於 travel.ettoday.net -

#21.台鐵深澳支線

因應發展鐵道觀光,台鐵未來4條觀光支線包括平溪線、深澳線、內灣線、集集線等票價將調漲,立法院交通委員會今(3/23)初審通過《鐵路法》第47條台鐵在2015年將平溪(山 ... 於 cso-consult.ru -

#22.深澳線深澳線 - Enhti

深澳線深澳線 是由臺灣鐵路管理局經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。 2007年因電廠改建而停用,現因應國立海洋科技博物館( ... 於 www.thotography.co -

#23.八斗子車站:深澳線海濱鐵道采風 - 郊外踏青去

坐著火車幽幽徐行,美麗大海就在鐵道旁的超近距離體驗著實教人難忘,迎著海風漫步月台、倚著欄竿眺望海濱,無論是潮境公園景致或是深澳岬象鼻岩風光都 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#24.【基隆/瑞芳】坐擁山海美景~神秘的深澳線八斗子車站 - TR ...

八斗子車站隸屬於深澳線鐵路,前身是日治時期1936年的礦業鐵路金瓜石線, ... 南為深澳山,但南側月台目前沒有開放,由於有高差千萬不要試著爬過去。 於 trtravels.pixnet.net -

#25.新北深澳交通:火車?公車?前往深澳的交通攻略! - Tripbaa ...

方案C 從八斗子車站出發,搭乘基隆客運791 或1051 ... 「不管!!我就是想搭深澳線來趴趴走!」 好唷… 若你真的非常非常想體驗搭小火車的樂趣,我倒建議上午 ... 於 blog.tripbaa.com -

#26.081122消失的深澳線(重新上架版) - 我的生活我的世界

深澳線 是由臺灣鐵路管理局經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建而停用,現因應國立海洋科技博物館(簡稱海科 ... 於 jacklsy1973.pixnet.net -

#27.八堵/八斗子→ 瑞芳- 十分→平溪→菁桐

大華分山望古. Dahua Shifen Wanggu. 鐵腳. Lingjiao. 平溪菁桐. Pingxi Jingtong. ※平溪/深澳雙支線一日週遊券(全票80元,半票40元)歡迎多加利用。 ※平溪/深澳線已可使用 ... 於 www.pingxi.ntpc.gov.tw -

#28.台鐵12/17起平溪線、深澳線改發車站點 - 華視新聞網

台鐵12/17起平溪線、深澳線改發車站點. 台鐵12/17起平溪線、深澳線改發車站. 蘇偉樺綜合報導 / 台北市. 台鐵瑞芳-猴硐間東正線自12月14日起恢復單線 ... 於 news.cts.com.tw -

#29.濱海鐵道 深澳線八斗子站 - 時光土場

深澳線 的前身是日治時期的金瓜石線,是屬於輕便鐵道之一的礦業鐵道,用於載運基隆沿海礦坑的煤礦、金礦等等。而後在1965年,台鐵改建原有路線,且改從 ... 於 milkyrailway.blogspot.com -

#30.深澳線- 维基百科,自由的百科全书

深澳線 沿線區域原本由日治時代昭和11年(1936年)由日本礦業株式會社完工營運,經基隆八尺門、八斗子、深澳至水湳洞(濂洞)的礦業鐵路,當時列車票價表里程表上印的是「 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.台北縣瑞芳鎮舊深澳線鐵道 - Joy and Tom - 痞客邦

舊深澳線時的客運站,地處北濱公路台北縣與基隆市交界處,僅存月台,依山傍水景色美麗,在此可同時捕捉到貨列與海景的美麗畫面。從基隆往宜蘭方向的濱海 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#32.深澳線上的美麗家園從黃金、黑金到人文礦藏 - 聯合報

早在1935年,日本礦業株式會社(即戰後的「台金」公司)就為了當地礦業發展需求,從水湳洞(當時稱「濂洞」)到基隆八尺門興建了這條名為「金瓜石線」輕便 ... 於 udn.com -

#33.深澳支線 - 國立海洋科技博物館

全盛時期的深澳線總長達12.3公里,起點瑞芳,終點濂洞,就在金瓜石的山腳下;而今深澳支線整建瑞芳站至基隆八斗子海科館站,全長四點三公里。 深澳線鐵路自民國48年8月 ... 於 mscloud.nmmst.gov.tw -

#34.第四章|台灣軌道運輸推動特色

(二)南迴線. 島內唯一可以同時欣賞台灣海峽與太平洋的鐵道,位於中央山脈南端, ... 由北而南分別為深澳線、平溪線、六家線、內灣線、集集. 線及沙崙線(圖4.7.3-1)。 於 ocw.knu.edu.tw -

#35.深澳線上的美麗家園從黃金、黑金到人文礦藏

深澳線 經過瑞芳,瑞芳是台灣少數擁有豐厚地下資源的礦鄉,尤其合稱「水金九」的水湳洞、金瓜石、九份,有著黃金山城的美名。但有一傳說,當年先民從 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#36.春遊秘境| 台鐵《深澳線》八斗子海洋之旅 - PeoPo 公民新聞

深澳線 終點站八斗子車站,依山傍海,景色宜人。尤其當列車正準備從「國立海洋科技博物館」出發穿越過隧道時,那是一種很讓人期待的感覺,出隧道後將會看到 ... 於 www.peopo.org -

#37.北台灣版多良車站~八斗子車站| 最美的海岸鐵道深澳支線終點

最美的海岸支線深澳線,因海科館而復駛,之前火車只開到海科站,延伸至八斗子站的路線,一波三折,終於要在2016年11月底開通,民眾終於有機會,搭火車 ... 於 bobowin.blog -

#38.出發去看海!北台灣最美鐵道支線「深澳線」海洋之旅 - 旅遊王

從瑞芳經海科館到八斗子的深澳線是北台灣最美的鐵道支線,與平溪線合併 ... 上遠處山景,放眼盡是迷人風景,是許多鐵道迷心目中最美的鐵路支線之一。 於 www.travelking.com.tw -

#39.深澳山步道 - 健行筆記

深澳 山步道鄰近停駛的深澳線鐵路,由接近海平面的位置爬升至171公尺的深澳山山頂,地處基隆、瑞芳交界,山頭面向東北角海岸,左望有八斗子、和平島、基隆嶼等岬角島嶼 ... 於 hiking.biji.co -

#40.599坐火車慢遊台灣| 慢遊深澳線與平溪線- 最美山海連線

無論要到深澳線或平溪線,都可以從瑞芳站轉乘。要看海聽海吃海鮮,就坐深澳線經海科館到八斗子,要看山觀瀑放天燈,就坐平溪線經猴硐、三貂嶺、大華、十分、望古、 ... 於 www.facebook.com -

#41.深澳線 - 交通部觀光局

深澳線 是由臺灣鐵路管理局經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建 ... 深澳線主要車站:瑞芳、海科館、八斗子 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#42.教育學習補習資源網- 深澳線遺跡的評價費用和推薦,EDU.TW

瑞芳景點推薦|陰陽海觀景台|舊台鐵深澳線水湳洞車站址|俯視基隆山.茶壺山.十三層遺址~台北灣最美的漸層海岸! 2019.05.18. 於 edu.mediatagtw.com -

#43.深澳線_4xp

深澳線 是由台灣鐵路管理局經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建而停用,現因應國立海洋科技博物館(簡稱海科 ... 於 xj.northfacesdownjackets.org -

#44.鐵道迷必遊-北台灣最美深澳支線-基隆八斗子車站 - 背包客棧

[台灣北部]33種旅行生活網誌圖文版:請點此不讓南迴線「多良車站」專美於前,北台灣強打依山傍海「八斗子車站」復駛!山海天相連,周邊景點潮境公園、 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#45.[遊記]【基隆市中正區】深澳線八斗子車站。北台灣多良車站 ...

北台灣多良車站│最美秘境下無敵海景、依山傍海、海天一線之景觀. remove_red_eye14,703. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#46.全臺最美支線「深澳平溪線」大串連!紀念套票搶先預購

△全臺最美支線「深澳線」明起將與平溪線大串連。(圖/記者陳姿吟攝)海科館表示,深澳支線有山有海,號稱全臺最美鐵道支線,在停駛多年後於今年1月9日復駛,是中央爲配合 ... 於 www.bg3.co -

#47.2014.02.28 基隆-瑞芳:台鐵深澳線八斗子-海濱站探訪

14:38 運氣很好,剛好有列車停在八斗子站廢棄月台休息,如新聞所言為避免海科館站附近的民宅受到噪音危害。 14:40 這個景更清楚地看出深澳線這山景海景的 ... 於 wayfarer.idv.tw -

#48.最美鐵道深澳線復駛 - 人間福報

【記者杜憲昌台北報導】配合國立海洋科技博物館開館營運,從民國九十六年停駛、有「台鐵最美鐵道支線」之稱的台鐵深澳線再度重出江湖。台鐵局上午十時將在瑞芳站舉行深 ... 於 www.merit-times.com -

#49.最美無敵海景!唯一山海線「深澳鐵道自行車」免費試營運

繼苗栗舊山線「鐵道自行車」通車吸引許多觀光人潮後,新北市政府與交通部台鐵局再度攜手合作,改造廢棄鐵軌,重新賦予新生命,打造出以暢遊山海為主題 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#50.深澳线- 铁道特色旅游 - 台旅會

深澳线 是由台湾铁路管理局经营的铁路支线,于1989年停止客运业务,仅保留一小段作为深澳电厂煤运专用线。 2007年因电厂改建而停用,现因应海洋科技 ... 於 www.tsta-bj.com -

#51.新北》深澳鐵道自行車‧騎車看海、星光隧道輕旅行 - 凱莉式 ...

還記得被kely大力稱讚的苗栗的舊山線鐵道自行車嗎?!其實在新北也有一條,就是位於深澳支線–八斗子火車站與深澳火車站之間的輕便鐵路,早期用來運糖、 ... 於 kelystyle.com -

#52.【台鐵故事】TRA291 台鐵深澳線與海科館車站

[瑞芳站]和[海科舘站]之間鐵道坡度千分之29.5 是僅次於[阿里山線]的登山鐵路. 1959年8月,台灣政府因為在深澳興建火力發電廠,需要運送燃煤,於是將 ... 於 linpapahu2012.pixnet.net -

#53.T99濱海奇基線 - 台灣好行旅遊服務網-好行路線-內容

... 二沙灣砲台、正濱漁港(彩色屋)、和平島公園、碧砂漁港、海科館(潮境公園)、八斗子車站、深澳漁港及瑞芳漁會等,搭乘濱海奇基線就能輕鬆且便利的暢遊基隆各大景點。 於 www.taiwantrip.com.tw -

#54.新北八斗子|深澳鐵道自行車Rail Bike 門票 - KKday

鐵道自行車位於深澳支線- 八斗子火車站與深澳火車站之間,早期深澳線在日治時期是一條軌距762公厘的輕便鐵路,也就是俗稱的「五分仔車」,主要是用於載運糖、鹽及煤至港口 ... 於 m.kkday.com -

#55.[鐵道旅行‧深澳線3] 八斗子站

八斗子站的月台至今仍保存完好。火車出了第二座隧道後,開始與濱海公路平行,也將來到深澳線上的第一座車站:八斗子站,它的對面是基隆市103路公車的 ... 於 barefooter.pixnet.net -

#56.【基隆】台鐵八斗子車站/ 台灣最美的臨海支線/ 平溪深澳線路線圖

平溪線才重新串連深澳線,復駛到海科館站,. 然而才發現八斗子站依山傍海、海天一線,原來是 ... 於 nancyik2001.pixnet.net -

#57.列車推開了山海的拉鍊!來八斗子車站看壯麗的海景 - 遠見雜誌

依山傍海的基隆,有著許多得天獨厚的美景,雖然雨水時常來攪局, ... 圖說:八斗子車站位於基隆、瑞芳交界,取代海科館成為深澳線的最後一站,是許多 ... 於 www.gvm.com.tw -

#58.深澳線景點一日遊|搭火車到海邊輕旅行!正濱彩虹小屋

今天不玩山線,跟小編走一個愜意的海岸線之旅,帶你到【深澳線景點一日遊】這次有八斗子車站、深澳鐵道自行車、潮境公園等,最後,不用出國就能來到威尼斯的正濱漁港 ... 於 www.welcometw.com -

#59.[遊記]【基隆市中正區】深澳線八斗子火車站。北台灣多良車站 ...

北台灣多良車站│最美秘境下無敵海景、依山傍海、海天一線之景觀│平溪深澳線一日遊輕旅行│怎麼去/交通/公車/地圖/GPS座標. 101527. 於 ichiro0910.pixnet.net -

#60.深澳線 - 旅聯網

原是臺鐵鐵路支線。於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建而停用,現因應國立海洋科技博物館啟用,於2014年1月9日恢復客運。 於 www.waytogo.cc -

#61.八斗子車站深澳鐵道自行車 - Bse events

2018年7月苗栗山城舊山線鐵道自行車Rail Bike營運後,同年底,深澳線(瑞芳至八斗子)鐵道自行車也宣佈開幕。. 因應夏日到來,深澳鐵道自行車於7月1日開始開放19 Likes ... 於 bse-events.fr -

#62.新北市深澳鐵道自行車

道自行車路線。有別於苗栗舊山線的山景,. 深澳鐵道自行車依傍海岸線而行,全長1.3. 公里的路途,約20 分鐘車程,可飽覽山光. 水色,路程中經過八斗子海濱、隧道、建. 於 125.227.255.111 -

#63.八斗車站(舊深澳線) - 鐵貓

這個月台靠著山壁,因為久未使用,早已殘破不堪,幸好還有除草,不然應該已經被邊坡的植物覆蓋住。而深澳線復駛整修雖然包括此站,但僅僅只有路軌,不包括 ... 於 jp-shitman.blogspot.com -

#65.深澳線:基本信息,線路歷史,整建計畫,恢復通車,車站一覽,運行 ...

“深澳支線”是台灣唯一一條濱海支線鐵路,依山傍海的絕美風景深植鐵道迷內心,被譽為台灣最美的鐵道。過去二度停駛,逐漸被遺忘。直到海洋科技館即將開幕,為方便預期將爆量 ... 於 www.newton.com.tw -

#66.深澳線景點一日遊|搭火車到東北角海邊輕旅行!正濱彩虹 ...

台鐵在2015年將平溪(山線)、深澳(海線)兩條鐵道路線合併後,這條平溪深澳線成為北部最熱門的鐵道旅遊路線。而且只要花費80元台幣購買一日券,就能一天無限次搭乘平溪線 ... 於 spot.line.me -

#67.台鐵漫遊感受支線風情 - 台灣光華雜誌

「搭乘深澳線,就是看海。」蘇昭旭說。起自瑞芳、止於八斗子站的深澳線沿著台灣東北角海岸一帶行駛,面山望海, ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#68.平溪深澳線-- 山海鐵道一日遊~^^~ - 简书

現在從平溪到八斗子, 火車已經可直達, 不用轉乘喔 ^^| · 平溪/深澳線列車時刻表Pingxi / Shen'ao Line Timetable(106年9月6日起實施) · 北台灣的多良火車 ... 於 www.jianshu.com -

#69.深澳線

與平溪線的山景不同,深澳線以海岸風光為最大特色,沿途所停靠的車站與附近景點也都鄰近海邊,深澳線主要停靠站包含北部多良車站之稱的「八斗子車站」、不用到韓國就能 ... 於 www.omarwraikat.me -

#70.八斗子的美麗哀愁(三):深澳支線在山海之間 - BIOS monthly

2014 年1 月9 日台鐵深澳支線因應海科館落成,重新恢復它載客的任務。從瑞芳鎮乘坐這條支線前往海洋科技博物館,中途可以欣賞基隆、瑞芳的山線,火車 ... 於 www.biosmonthly.com -

#71.【基隆】深澳線海科館 - 黛比吃喝玩樂

黛比已經想一陣子要到基隆海科館參觀並爬爬附近的小山,其實海科館附近對黛比來說並不陌生,因為黛比在基隆出生的。 就在計畫來海科館時同事告訴我台鐵深澳線復駛可以 ... 於 debby0520.pixnet.net -

#72.191130深澳線-海科館站 - 輕旅行

當時深澳線沿途由水湳洞(十三層鍊銅場遺址旁)經深澳、八斗子、至基隆八尺門,又名為金瓜石線。 深澳線堪稱為最美麗的海岸支線,擁有山海交錯的美麗景色 ... 於 travel.yam.com -

#73.瑞芳-八斗子-深澳-瑞濱-海濱 - Eric的單車日記

除此之外,深澳線還有許多第一:因為所處的位置,它是台灣最北的支線;深澳線的最大坡度超越舊山線,是台鐵最陡的一條鐵路;深澳線也擁有最大的曲度,是台 ... 於 bike.ericchen.info -

#74.在山與海的邊境漫漫而遊.深澳線八斗子車站 - Yahoo奇摩

重新通車的深澳線可以和平溪線相連,也就是說,你可以跟著火車上山下海,從山裡的平溪,一直到東北角的八斗子海邊。如果你和我一樣搭乘台鐵從台北向前 ... 於 tw.yahoo.com -

#75.深澳支線復駛結合平溪線看山看海

過去用來輸運煤的台鐵深澳支線今天復駛,中午首班彩繪列車發出,往後從瑞芳站到海科館站只要十分鐘;新北市長朱立倫表示,深澳線有山有海, ... 於 www.chinatimes.com -

#76.八斗子站→ 平溪站時刻表 - Rail Bike 深澳鐵道自行車官網

深澳 支線. 瑞芳-海科館-八斗子. 平溪支線. 菁桐-平溪-猴硐-瑞芳-海科館-八斗子. ※確切時間請以台鐵時間為準※ ... 路線4→ (九份到八斗子走山線約25分鐘). 於 www.railbike.com.tw -

#77.深澳線_百度百科

深澳線 是由台灣鐵路管理局經營的鐵路支線,於1989年停止客運業務,僅保留一小段作為深澳電廠煤運專用線。2007年因電廠改建而停用,現因應台灣海洋科技博物館啓用, ... 於 baike.baidu.hk -

#78.新北深澳八斗子鐵道自行車Rail Bike|深澳新景點,海底主題 ...

全台有兩處很夯的Rail Bike,一處在三義舊山線之旅、另外一處則是深澳八斗子濱海自行車道,一次飽眼福,欣賞海景、生態、煤礦文化及自行車鐵道的 ... 於 ikiwi.tw -

#79.台鐵深澳線

國立台鐵在2015年將平溪(山線)、深澳(海線)兩條鐵道路線合併後,這條平溪深澳 ... 台鐵另行新建由八斗子改彎向瑞芳接軌,路線標準較佳的深澳線。 於 ziolowezacisze.com.pl -

#80.深澳線最後之列車 - Note Book - 痞客邦

在和鳥哥連絡後,只能匆匆做一次深澳線煤列之最後巡禮,唉,趕快來拼這最後一次吧。 ... 看看舊山線之慘狀,只要加把勁就可完成之工作卻一托再託,不知何時才能證真正 ... 於 fz750.pixnet.net -

#81.深澳線海濱深情浪漫@ 蘇昭旭老師的全球鐵道視野部落格 - 隨意窩

深澳線 的由來與歷史深澳線位於台灣的東北角一帶,是目前台灣位置最北的台鐵支線,也是台鐵支線坡度最陡的一條鐵路。 @ 鐵路,鐵道,火車,捷運,高鐵,阿里山,台鐵,旅行, ... 於 blog.xuite.net -

#82.親子鐵道×平溪/深澳雙支線一日遊!騎鐵道自行車、搭礦車

想來趟鐵道之旅,平溪深澳線可是許多人出遊的熱門選擇。從菁桐、猴硐延伸至八斗子,車上沿途就可飽覽山海美景,下車還可以漫遊小鎮老街、吃美食,結合騎鐵道自行車、搭 ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#84.北海岸新景點!基隆「深澳鐵道自行車」一覽八斗子 ... - 美麗佳人

繼三義打造舊山線鐵道自行車後,基隆搶在今年年底前,於北海岸開幕「深澳鐵道自行車」。 於 www.marieclaire.com.tw -

#85.不一樣的【新北一日遊】瑞芳深澳鐵道自行車+夜賞十三層遺址

瑞芳除了去九份逛老街之外,近幾年有了一個新景點!「深澳鐵道自行車」鐵道自行車位於深澳支線-八斗子火車站與深澳火車站之間,早期深澳線在日治時期 ... 於 chenlin830.pixnet.net -

#86.深澳線補遺 - FC2

深澳線 由瑞芳出深澳坑後,方向隨即由北往東沿八斗子海岸行走,然後到八斗子車站。圖為附近的情形。左方為蕃仔澳(深澳岬),遠方是基隆山。 於 talin5814.web.fc2.com -

#87.八斗子車站 - 基隆旅遊網

1. 火車:東部幹線搭至「瑞芳站」,轉搭平溪深澳線至「八斗子車站」下車。 2. 公車:搭乘基隆市公車103號於「八斗子車站」下車即可抵達。 3. 搭乘T99濱海奇基線 ... 於 tour.klcg.gov.tw -

#88.深澳線vs.平溪線包山包海一日遊

日治時期,因應金瓜石和九份地區礦產運輸業務,故著手建造深澳線,連結基隆八尺門(今海洋大學附. 近)、八斗子、深澳、瑞濱、海濱,終點為濂洞(今水湳. 於 www.to-go.com.tw -

#89.鐵道輕旅行-深澳&平溪線,最美山海連線,海景車站八斗子站

鐵道一日輕旅行,北台灣最美山海支線-深澳平溪線~ 讓你一會兒吹海風看海景,一會兒寧靜山城老街閒逛去!! 圓圓媽認真的重整了幾個沿途景點、交通方式、 ... 於 vivi0010.pixnet.net -

#90.海景第一排深澳線打造鐵道自行車 - 台灣旅行趣

深澳 支線原為廢棄鐵道,依山傍海的深澳線,被譽為最美麗的鐵路支線,2016年底八斗子車站復駛,搭配基隆特有的綿綿陰雨,很有味道,更有「北台灣的多良 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#91.新北、瑞芳|八斗子車站.列車推開了山海的拉鍊 - 許傑,旅行圖中

深澳線 是一條拉鍊,縫合了基隆的山與基隆的海,而八斗子車站就像是拉鍊頭一般,隨著火車走過,風景也在眼中結合。即便是陰雨天,一個人也很合適搭火車來八斗子,這裡有山、 ... 於 journey.tw -

#92.八斗子深澳鐵道自行車,河豚單車帶你漫遊無敵海景視野鐵道 ...

現在!七月加碼開放夜間星光隧道主題,. 浪漫粉紅燈海隧道,讓今夏可以浪漫一波波! 全台唯一面對山與海的深澳 ... 於 bunnyann.com -

#93.深澳 - 淡水維基館

3.1 鐵道自行車; 3.2 深澳漁港; 3.3 象鼻岩; 3.4 海天步道 ... 深澳線鐵道原為運煤鐵路,2007年因深澳火力發電廠進行拆除改建,2016年恢復部份鐵道載 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#94.搭乘支線小火車,深澳、內灣、集集、舊山線上走走停停

台灣鐵道旅行展現了台灣地質景觀的豐富面貌,鐵支線更是走走停停間最能感受在地。早期平溪與深澳線運煤、內灣線運石灰泥與木材,集集線則是日月潭發電廠的工程運輸鐵路 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#95.台鐵深澳線 - 風景和書屋

目前已將全部車站造訪完畢,若有時間應該還會去補些照片。 本線是坡度第二陡的鐵路(第一是阿里山森林鐵路的樣子),風景優美, 如果全線都還健在,風景最好的地段應該 ... 於 anoli.pixnet.net -

#96.【新北瑞芳】八斗子車站深澳鐵道自行車賞無敵海景 - 黑皮的天空

八斗子車站不是首次到訪以前都是搭火車前來因為它是屬於台鐵深澳線這次換坐基北的 ... 得知有快捷公車1579路線,從北市圓山捷運站直通八斗子車站,當然要來坐坐,欣賞 ... 於 c8917374.pixnet.net -

#97.[八斗子一日遊] 搭乘深澳線火車走進最靠近海邊的浪漫城鎮

望幽谷位於潮境公園旁,這裡的的步道之所以迷人,是因為每一個轉身都有令人屏息的海景,海與山的相疊,藍與綠的交融,讓人驚嘆這自然的鬼斧神工。。 02. 於 anniekoko.com