澎湖島嶼數量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦湯錦台寫的 大航海時代的台灣【最新增修版】 和張崑將,張溪南的 臺灣書院的傳統與現代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖縣 - 全球災害事件簿也說明:澎湖 群島位於臺灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼組成,全島面積126.864 km 2 。 ... 依據澎湖縣政府民政處2020年3月份戶數與人口數統計資料,目前澎湖市總戶數 ...

這兩本書分別來自如果出版社 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立政治大學 中國文學系 高莉芬所指導 蔡安欣的 清代澎湖詩中的神話傳說研究 (2017),提出澎湖島嶼數量關鍵因素是什麼,來自於澎湖古典詩、空間、神話傳說、遊宦、馴化。

最後網站土地(國情簡介 - 行政院全球資訊網則補充:民國38年12月7日,中華民國政府播遷來臺,轄有臺灣本島及其附屬島嶼、澎湖群島、 ... 包含眾多島嶼、沙洲、礁灘及暗礁等,是南海諸群島分布面積最廣、島礁數量最多者。

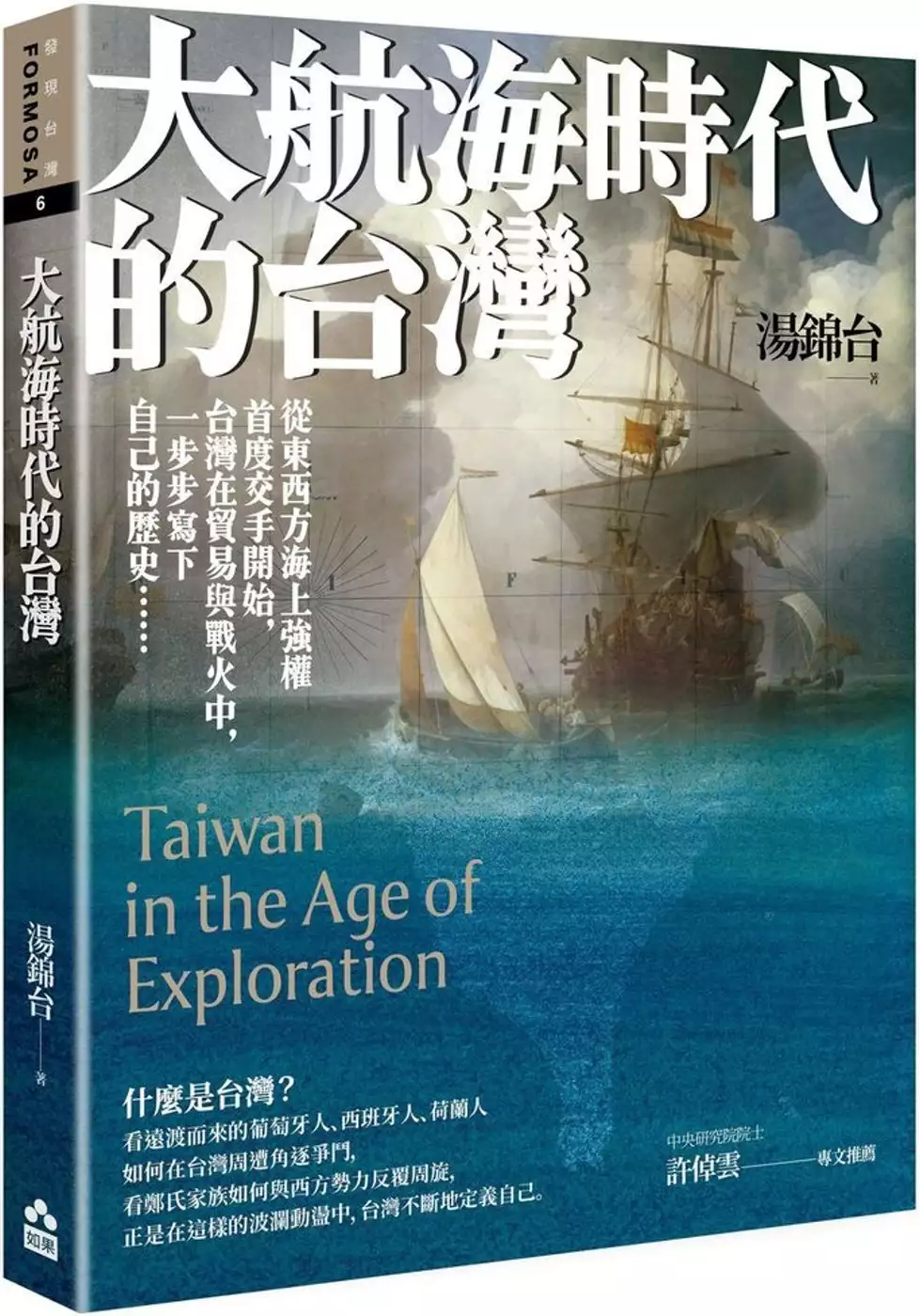

大航海時代的台灣【最新增修版】

為了解決澎湖島嶼數量 的問題,作者湯錦台 這樣論述:

這是台灣華麗登上世界舞台的故事! ※台灣史經典暢銷著作 ※新增12,000餘字,17頁篇章,探討台灣如何從史前末期走進大航海時代 ※中央研究院院士 許倬雲專文推薦 ※曾獲中國時報開卷版年度十大好書獎 從東西方海上強權首度交手開始, 台灣在貿易與戰火中,一步步寫下自己的歷史…… 看遠渡而來的葡萄牙人、西班牙人、荷蘭人如何在台灣周遭角逐爭鬥, 看鄭氏家族如何與西方勢力反覆周旋, 正是在這樣的波瀾動盪中,台灣不斷地定義了自己。 四百年前,遠道而來的西方各國強權,陸續在台灣周邊海域集結,他們在此擴張勢力,與東亞原本的海上霸主爭奪地盤。一場風起雲

湧的群雄爭霸,讓台灣在東西兩大世界碰撞下,扮演了關鍵角色。 本書是十七世紀發生在台灣周邊海域的英雄冒險故事;也是在西方勢力角下,決定台灣歷史命運的戰爭史詩。 十七世紀是人類歷史上的一個重要轉折時期,資本主義在荷蘭人反抗西班牙統治的戰爭歲月中發軔,從宗教和王權的束縛中解放出來的荷蘭新興商業資本,隨著葡萄牙、西班牙人的海外擴張腳步,在亞洲建立了從印尼到日本的商業王國。 在此之前,隨著人類進入大航海時代的第一波全球化浪潮中,葡萄牙人、西班牙人的東來,中國人、日本人和歐洲商人之間開始出現了互動,這種互動又因後來居上的荷蘭人的加入而愈演愈烈,最後在東亞形成了以台灣、福建和日本九州

為核心的三邊貿易,並由此開啟了台灣近代的歷史。

清代澎湖詩中的神話傳說研究

為了解決澎湖島嶼數量 的問題,作者蔡安欣 這樣論述:

本論文從神話學、人文地理學與文學地理學的角度,探討清代澎湖詩中豐富的神話傳說,分析神話傳說與澎湖地理空間的聯結與意義。清代是澎湖詩創作最多的時期,而創作者大多俱有遊宦的身份,要渡海來澎進行教化。在這樣的背景下,遊宦者運用神話傳說進行創作,並非單純用典,反而是用自身熟悉的神話體系來認識海洋與澎湖,在集體無意識中展露對神聖空間的追尋,甚至以神話傳說改換澎湖的樣貌,並含有政治意識於內。澎湖詩中的神話傳說呈現了澎湖重要且特有的地理位置,在遊宦者的書寫中,將澎湖島嶼神聖化為一神山仙境,座落於渾沌的原水之中,俱有海獸神靈的守護。島上的特異美景、風土、職業也一一被神化,呼應澎湖為「蓬萊」的特質。然而,在書

寫神聖美好的同時,遊宦者也否定了神話傳說。澎湖的實際景色之中,其實充滿風災、鹹雨、貧苦,人民難以為生,在遊宦者眼中,亟待教化治理,他們運用神話傳說描寫這樣的「異域」,也帶著獵奇遊賞的眼光看待澎湖,描寫所謂「美好」的景致。而詩中也蘊含著政治意圖,尤其是八景詩與書寫師泉井的詩作中,欲展露對澎湖此一新納版圖的掌握,以及治理澎湖的正當性與神聖性。在治理成功後,遊宦者重又以神山仙島比擬澎湖,只是此時的「蓬萊」已被重塑為儒教下的「樂土」,展現清廷的太平治世,遊宦者改換了神話傳說原有的內涵,強調政治使命的達成,也運用神山神話,繼續追尋心目中永恆的理想世界。神聖空間的追尋與重詮,即為澎湖詩中神話傳說的特質,遊

宦者所運用的神話傳說,與澎湖的洲島空間、地理風土密不可分,在神異或神聖化澎湖及其海域的同時,也與在地傳說、氣候、物產緊密結合,被「在地化」而展露了清代澎湖的特殊時空及詩人的政治意識。

臺灣書院的傳統與現代

為了解決澎湖島嶼數量 的問題,作者張崑將,張溪南 這樣論述:

本書考察了臺灣傳統書院,依照開墾南北順序分【臺南篇】、【高屏篇】、【嘉雲篇】、【彰投篇】、【臺中篇】、【新竹苗栗宜蘭篇】、【臺北基隆篇】到【離島篇】等50所,外加【當代書院篇】5所。本書發現傳統書院大皆消失,特別是開發最早的臺南市及最晚的臺北市,書院幾乎不存。保存比較完整的書院多已宮廟化(鸞堂化、文昌廟化、佛寺化或升格孔廟化等),全臺書院保存最密集處在南投與彰化兩地區。 本書亦介紹當代臺灣新興書院5所,以展現其對傳統書院精神的繼承及創新的多元風貌。最後綜論臺灣書院的脈絡性轉化特色,以及書院作為大小文化傳統的合流與分流狀況分析與比較,冀望臺灣書院能夠再興並在當代活化

,完成現代化的轉型。

澎湖島嶼數量的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖90島名稱及面積

項次 行政區域 島嶼名稱 最高高度; (公尺) 影像岸線面積; (平方公里) 海岸線長度; (公里) 01 馬公市湖西鄉 澎湖本島 56 65.4132 159.694 02 馬公市 中央嶼 11 0.0116 0.593 03 馬公市 牛母件嶼 12 0.1131 0.553 於 xiyu.url.tw -

#2.地理位置-澎湖縣政府 - 西嶼鄉公所

因島嶼的定義及經緯度、地籍座標、面積、高度之計算涉及專業技術,本府乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學調查。 於 www.xiyu.gov.tw -

#3.澎湖縣 - 全球災害事件簿

澎湖 群島位於臺灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼組成,全島面積126.864 km 2 。 ... 依據澎湖縣政府民政處2020年3月份戶數與人口數統計資料,目前澎湖市總戶數 ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#4.土地(國情簡介 - 行政院全球資訊網

民國38年12月7日,中華民國政府播遷來臺,轄有臺灣本島及其附屬島嶼、澎湖群島、 ... 包含眾多島嶼、沙洲、礁灘及暗礁等,是南海諸群島分布面積最廣、島礁數量最多者。 於 www.ey.gov.tw -

#5.澎湖資訊網:Spots:澎湖縣島嶼數量一覽表- PH-Sea

目前有人居住的島嶼總計有19個,分別是馬公市湖西鄉3個(澎湖本島、虎井嶼及桶盤嶼)、白沙鄉7個(目斗嶼、吉貝嶼、鳥嶼、員貝嶼、白沙島、大倉嶼、中屯島)、西嶼鄉2個( ... 於 www.phsea.com.tw -

#6.澎湖南方四島墓葬聚落調查 - 海洋國家公園管理處

下圖將標示出南方四. 島墓地位置: i. 東吉嶼. 根據2005 年澎湖群島島嶼數量委託清查計畫,東吉嶼於經度119 ° 40' ... 於 www.marine.gov.tw -

#7.澎湖縣- 维基百科,自由的百科全书

人口有超過六成定居於縣治及最大城市馬公市(同時也是離島最大城市),澎湖縣內轄有1市、5鄉,共有6個鄉市。 ... 1727年雍正5年(澎湖廳/澎湖島廳) 於 zh.wikidark.org -

#8.【澎湖虎井嶼】全球十大秘密島嶼,尋訪遺世獨立巨人之手

在澎湖眾多的小島中,澎湖的南方四島與七美島是每年澎湖的熱門景點,拜訪人數年年突破;而其實澎湖有座遺世獨立的島嶼與馬公市很近,卻很少人聽聞, ... 於 www.klook.com -

#9.島嶼簡述 - 澎湖國家風景區

項次 行政區域 島嶼名稱 經度 緯度 面積; (平方公里) 1 馬公巿 湖西鄉 澎湖本島 119° 37' 05.47" 23° 33' 50.81" 65.4132 2 馬公巿 中央嶼 119° 35' 18.01" 23° 35' 43.78" 0.0116 3 馬公巿 牛母件嶼 119° 35' 49.78" 23° 35' 11.71" 0.0131 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#10.澎湖島嶼數量 - 靠北上班族

稱澎湖縣共有64座島嶼;但在2005年12月,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量... ^ 全球10大秘密島嶼澎湖入選第7 ^ The world's best secret islands, 寂寞星球新聞稿^ ... 於 ofdays.com -

#11.日本小笠原群島規模6.1強震震度達日分級「5強」 - HiNet生活誌

... 千公里的太平洋上,島嶼數量有30多個,有些有人居住,有些無人居住。 這次發生的強震震央,是在距離大型島嶼「父島」約30公里遠的近海地區,震源 ... 於 times.hinet.net -

#12.澎湖縣貓嶼海鳥保護區

澎湖 群島,因面積狹小,且與陸地相隔,雖然陸棲性野生動物稀少,但海洋資源卻相當豐富 ... 除燕鷗外,島上棲息的其他海鳥種類及數量亦多,為台灣地區罕見的壯麗景觀。 於 www.oca.gov.tw -

#13.澎湖群島名稱 - 台灣工商黃頁

名稱:澎湖群島地理資訊查詢系統. 澎湖縣島嶼數量一覽表. 依行政區域為主,各島嶼之分佈情形如下列:. 馬公市(7座); 湖西鄉(10座); 白沙鄉(37座); 西嶼鄉(3座); 望安 ... 於 twnypage.com -

#14.澎湖島嶼數量- 台灣旅遊攻略-20210120

澎湖 群島- 维基百科,自由的百科全书中國文獻對澎湖最早的記載出現於南宋,樓鑰《攻媿集》卷八十八泉州知府〈 汪大猷行狀〉:乾道七年(1171年)四月,起知泉州,到郡……郡 ... 於 twtravelwiki.com -

#15.澎湖外垵漁港最具漁業與魅力| 台灣英文新聞 - Taiwan News

漁港夏日遊(中央社澎湖縣4日電)澎湖群島是由90個有無人島嶼所組成,全縣20座有人居住的島嶼,共有67個大小漁港,數量與密度高居全國首位,也由此 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#16.2022元旦總統府升旗典禮主視覺!插畫家低級失誤以醫護人員 ...

此外,本次主視覺也將延伸應用到元旦口罩上,屆時典禮當天,民眾也可索取該款口罩,數量有限、發完為止。 ... 2022馬祖國際藝術島「島嶼釀」主視覺! 於 www.wowlavie.com -

#17.【台灣離島全攻略】澎湖、馬祖、小琉球、綠島、蘭嶼

你一定要體驗看看澎湖花火節、馬祖藍眼淚、綠島朝日溫泉、金門戰地古蹟、 ... 淡藍色的螢光,數量一多就會佈滿整個海上,形成一片藍色夢幻海的景象。 於 blog.settour.com.tw -

#18.日本火山浮石天災相關單位公告火山浮石監測及模擬結果從不間斷

... 無法準確預估所產生的火山浮石數量,約於10月上旬日本沖繩群島受火山浮石 ... 三、近日澎湖群島及台灣中部岸際陸續發現浮石上岸,根據國海院基於 ... 於 news.sina.com.tw -

#19.台灣離島地形

離島:. 指臺灣本島之外的附屬島嶼,包括澎湖群島、金門、馬祖及南海諸島等島嶼。 依成因:. 臺灣的離島可分成三大類型. 火山島 成因: 臺灣位在板塊接觸帶,地殼不 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#20.澎湖縣區域計畫 - 城都顧問公司

澎湖 縣就地理位置上而言,位於台灣本島西側的台灣海峽上,全境由澎湖群島所組成,範圍包含1市5鄉共6個行政轄區,分計有馬公市、湖西鄉、西嶼鄉、白沙鄉、望安鄉及七美 ... 於 www.urbanetgroup.com -

#21.澎湖列島 - 中文百科知識

由台灣海峽東南部64個島嶼組成,主要島嶼有澎湖本島、漁翁島和白沙島, ... 漁具生產廠等,約占全縣工廠數量的一半以上;其次是以珊瑚、文石、貝殼等為原料的工藝品 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#22.七美鄉- 雙心石滬- 澎湖旅遊 - 長春大飯店

石滬是一種收藏在台灣澎湖群島間,潮間帶上的大型典藏品,為一種傳統陷阱漁法,最早出現在新石器時代,澎湖的石滬極可能是全世界密度最高、數量最多,全縣石滬總數 ... 於 www.everspring-hotel.com.tw -

#23.台灣島嶼數(含本島)的名稱及大略位置 - 玩樂天下

所有島嶼的名稱及大略位置。 謝謝! ... 三島中間就是著名的澎湖灣。 ... 人口10萬多人。 ... 極北是目斗嶼。 ... 可出現上百個島嶼;但漲潮時可見的大小島嶼數目則為64個。 金門島 ... 於 xmasp10232.pixnet.net -

#24.澎湖群島:臺灣海峽上的島嶼歷史及對臺灣的價值 - nippon.com

島群共有大大小小64座島嶼,分布在南北約60公里、東西約40公里的海域間,其中多半為無人島,若再加上岩礁數量,則多達90多座。澎湖群島位於臺灣海峽,地處 ... 於 www.nippon.com -

#25.澎湖縣

由上圖逆時針依序為:澎湖跨海大橋、望安將軍澳南漁港、馬公天后宮、馬公西瀛虹橋、 ... 稱澎湖縣共有64座島嶼;但在2005年12月,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量 ... 於 thereaderwiki.com -

#26.沿著菊島旅行--澎湖資訊網:Spots:小龍- PH-Sea

說明:位於員貝嶼附近,舊名為草嶼,在縣政府委託的澎湖縣島嶼數量研究案,更正此島嶼的名字為小龍。但澎湖人一般還是稱草嶼。 於 phsea.net -

#28.澎湖群島濱臺地形的發育模式 - 台大地理系- 國立臺灣大學

澎湖 群島長期處於海水面與大地構造安定的狀態(陳于高1993),海岸地區發育出非常廣闊的濱. 臺(shore platform)。由SPOT5 衛星影像(2003 年10 月24 日10 ... 於 www.geog.ntu.edu.tw -

#29.澎湖縣 - NiNa.Az

澎湖 縣臺灣最大的離島縣漢人開發早於本島約300年语言监视编辑重定向自澎湖 ... 縣共有64座島嶼;但在2005年12月,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#30.探索浪漫七美&絕美藍洞&南方四島&雙心石滬等- 澎湖 - KKday

在KKday 事先預訂澎湖南方四島+七美一日遊,走訪被時間遺忘的島嶼-東吉嶼,遊覽東吉燈塔、八卦山無敵海景等,再帶你前往西吉嶼知名藍洞,親睹神秘且令人嚮往的藍色 ... 於 m.kkday.com -

#31.澎湖島嶼數量面積-澎湖縣政府 - Mswur

澎湖 群島散佈海上,南北長約60餘公里,東西寬約40餘公里,依據『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』清查結果,90個島嶼陸地總面積約為127.9636 平方公里,較日治時期測量 ... 於 www.nativernt.co -

#32.提供澎湖旅遊景點地圖,澎湖吉貝水上活動,澎湖自由行,澎湖民宿 ...

澎湖 群島位於中國大陸與台灣之間的台灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼 ... 乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學調查。 於 phunet.cru.com.tw -

#33.燈塔之島澎湖最美3座燈塔 - TripTaiwan

目斗嶼四邊都是風浪險惡的大海,要遇上好的天氣、對的潮汐時間、人數夠才開船,要登島也是要看天時地利人和。 目斗嶼是澎湖北面海洋資料豐富,吸引無數 ... 於 www.triptaiwan.com -

#34.地理與面積@ 湖西婦宣分隊的部落格(澎湖) - 隨意窩

因島嶼的定義及經緯度、地籍座標、面積、高度之計算涉及專業技術,縣府乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學調查。 於 blog.xuite.net -

#35.澎湖縣

人口有超過六成定居於縣治及最大城市馬公市(同時也是離島最大城市),澎湖縣內轄有1 ... 稱澎湖縣共有64座島嶼;但在2005年12月,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量 ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#36.澎湖石滬群 - 臺灣世界遺產潛力點

方位:以澎湖的一市五鄉而言,北方的白沙鄉,石滬數量最多,尤其吉貝島自古有「石滬故鄉」之稱,據2006年的調查全島周邊有92口之多,為石滬分佈最多的島嶼。 於 twh.boch.gov.tw -

#37.中國| 即時新聞| 星島日報

資料顯示,恆大海花島位於海南省儋州市海灣區域,該島由三個獨立的離岸式島嶼組成, ... 彰化、南投3級,台東、苗栗、嘉義、雲林、高雄、台南、屏東、澎湖都是1級。 於 std.stheadline.com -

#38.165_583a8b67.pdf

本文為國科會專題補助研究「漁業活動系統與其領域管理:澎湖珊瑚礁漁村的生態研究」之一 ... 澎湖縣白沙鄉島嶼村為一珊瑚(裙)礁環抱的玄武岩小島,漲潮時島上面積僅有. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#39.澎湖群島:總面積約為128平方公里,90個大小島嶼組成

全縣的工業幾乎都與漁業有關,主要有魚類加工廠、冷凍廠、漁船修造廠、漁具生產廠等,約占全縣工廠數量的一半以上;其次是以珊瑚、文石、貝殼等為原料的 ... 於 kknews.cc -

#40.美麗寶島獨特奧妙.離島之美- 澎湖旅遊網

台灣除了本島還包含有金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼等五大離島,每個島嶼從氣勢 ... 無濃烈臭味,可浴不可飲,對人類皮膚無刺激性洗後並不黏澀,目前世界上數量極少。 於 www.travelking.com.tw -

#41.澎湖- 来自维基导游的旅行指南

澎湖 的美在於擁有熱帶島嶼獨有的陽光、藍天、清澈的碧海,以及金黃色的沙灘,勾勒 ... 綿延潔淨的吉貝沙尾、澎澎灘等沙洲地形景觀,如此構成這幅澎湖群島美麗的圖畫。 於 zh.m.wikivoyage.org -

#42.澎湖縣_百度百科

澎湖 縣,隸屬於台灣省,極東是查母嶼,極西是花嶼,極南是七美嶼,極北為目鬥嶼;與白沙島、西嶼島呈環狀連接,三島中間就是澎湖灣。面積126.8641平方公里。 於 baike.baidu.hk -

#43.菊島跳一夏-澎湖離島跳島旅遊網站實作作者

首先,我們尋找有關澎湖離島島嶼介紹及跳島旅遊的書籍與網路資料,並針對目前網路 ... (1) 吉貝嶼:因石滬數量眾多而為石滬的故鄉,潔白綿長的沙嘴深受遊客喜愛,早年. 於 www.shs.edu.tw -

#44.澎湖群島- 维基百科,自由的百科全书

澎湖 群島,亦稱澎湖列島,是位於臺灣海峽上的一組群島,東距臺灣本島約50公里,西離中國大陸約140公里,由97個大小島嶼組成,總面積約為128平方公里,全境均隸屬中華 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.澎湖群島:臺灣海峽上的島嶼歷史及對臺灣的價值 - 奇摩新聞

澎湖 群島是位於臺灣海峽東南方的島群,隔著澎湖水道與臺灣本島相望, ... 約40公里的海域間,其中多半為無人島,若再加上岩礁數量,則多達90多座。 於 tw.news.yahoo.com -

#46.澎湖縣貓嶼海鳥保護區 - 自然保育網

澎湖 群島,因面積狹小,且與陸地相隔,雖然陸棲性野生動物稀少,但海洋 ... 隻,鳥類的種類及數量皆高於澎湖的其他島嶼,亦為台灣地區各離島所少見。 於 conservation.forest.gov.tw -

#47.【吃遊聯盟】跳島遊澎湖 品嘗旅遊的滋味 - 自由娛樂

望安花宅聚落裡迷人的「囍」字窗。〈旅人絮語〉穿越硓石古石牆與樹叢就是大海了。提到澎湖,可不是只有馬公可以遊玩,依據澎湖縣政府資料,澎湖群島 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#48.【島嶼島語】澎湖陽與洋 - 經典雜誌

群島全境隸屬於澎湖縣,下轄一市(馬公)五鄉(白沙、西嶼、湖西、望安、七美),日治時代測量群島數目共六十四島,約127平方公里;澎湖縣政府委託學者重新調查島嶼數量 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#49.澎湖專屬樂曲-港口- 澎湖風情話- udn部落格

加上澎縣無人島特殊的玄武岩地質景觀,國際地質專家建議聯合國將之列為世界遺產或設置為國家地質公園,澎湖群島島嶼數目的正確性受到地質學者與文史工作者 ... 於 blog.udn.com -

#50.澎湖縣

澎湖 是由火山熔岩堆積而成的火山島,主要地形為頂部平坦的方山臺地,高度並不高,約20-50公尺。由於玄武岩柱狀節理受到長期的侵蝕風化,使得海崖看來猶如高聳的石柱羅列, ... 於 nrch.culture.tw -

#51.『潛進台灣』澎湖-人文史蹟與自然地貌的巧妙碰撞

台北松山飛澎湖,每日航班數量多,由立榮航空、遠東航空、華信航空營運。 ... 南方四島範圍包含東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼、西吉嶼主要島嶼,並包含 ... 於 bluetrend.media -

#52.澎湖縣-百科知识【口袋百科】 - 中文维基百科

人口有超過六成定居於縣治及最大城市馬公市(同時也是離島最大城市),澎湖縣內轄有1 ... 稱澎湖縣共有64座島嶼;但在2005年12月,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量 ... 於 m.koudaiwiki.com -

#53.轄區介紹 - 澎湖縣政府警察局

縣境所轄係由90個島嶼組成,有人居住島嶼16個,無人島高居五分之四以上。全縣人口僅為10萬5千餘人,4萬2千餘戶,其中馬公市佔總人口半數以上,限於交通 ... 於 www.phpb.gov.tw -

#54.中華民國島嶼列表 - Wikiwand

澎湖 列島島嶼共97個,71個島嶼為無人島。地質上屬於火山島,岩石構成為玄武岩,此乃因南海曾短期海底擴張所造成。 馬祖列島島嶼共36個, ... 於 www.wikiwand.com -

#55.急流暗湍 ,因此被稱為『黑水溝』。為加強燈塔嘅守護功能 ...

【 去澎湖探索燈塔之島】 澎湖四面環海,居民以前以捕漁為生 ,所以燈塔數量特別多 ... 之一嘅東吉嶼北方嘅崖頂上,係澎湖群島中與台灣本島距離最近嘅一座島嶼,由於 ... 於 es-la.facebook.com -

#56.關於我們 ABOUT US - 澎湖旅遊.海角一號旅行社有限公司 ...

依據澎湖縣政府於民國94年12月委託國立高雄應用科技大學所製作之澎湖群島島嶼數量委託清查計畫報告書中指出,群島由90個大小不同的島礁組成,地理極點分別是極東點查某 ... 於 www.capeone.com.tw -

#57.彭湖縣:歷史沿革,地域資源,行政區劃,對外交通,觀光旅遊,澎湖四 ...

澎湖 縣位於台灣海峽距離台灣約500000公尺處,共由90個島嶼所組成,是台灣唯一的島 ... 為一種傳統陷阱漁法,澎湖的石滬極可能是全世界密度最高、數量最多,全縣石滬 ... 於 www.newton.com.tw -

#58.可疑訊息 - Cofacts 真的假的

他計劃以台灣、海南這兩座中國最大的島嶼作為反攻大陸的復興基地,對抗即將佔領整個 ... 桃園、台中、高雄、台南、基隆、宜蘭、花蓮、台東、新竹、嘉義、澎湖、屏東… 於 cofacts.tw -

#59.國旅大爆發澎湖7月至今已湧入16萬人次

而國內業者引進的跳島郵輪,也預計會在7月26日起展開跳島行程,屆時澎湖除了搭機前來的旅客,還會有一千八百名郵輪客,容納量備受考驗。 相關新聞 ... 於 news.pts.org.tw -

#60.內政部全球資訊網-中文網-臺灣省

全省由島嶼所組成,而此諸島嶼通常可分二組;一為本島及其附島,計島嶼二十二;一為澎湖群島計島嶼六十四。全省合計島數八十六。 ... 臺灣在西太平洋,居世界航運上要衝, ... 於 www.moi.gov.tw -

#61.澎湖國家風景區 生態之旅

澎湖 群島由大小64座島嶼所組成,散佈在南北長60公里,東西寬40公里廣闊的海域; ... 人島為主,南海則以劃為「海鳥保護區」的大、小貓嶼數量最多,可達數千、萬隻 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#62.硓𥑮石季刊 - 澎湖島嶼生活記憶

比較1999年的記錄發現,相關地區的石滬增加了7口,其中馬公市增加1口、白沙鄉增加6口,若加入尚未清查的148口,則澎湖石滬推估應有581口。堪稱為全世界密度最高,數量 ... 於 61.219.110.117 -

#63.澎湖離島交通船服務的分析 - 航運季刊線上審查系統

澎湖 群島冬季吹襲強烈的東. 北季風,浪潮洶湧,更增添海上運輸的困. 難。 澎湖群島對外交通運輸,包含:空. 運及海運。空運部分包括:馬公、望安、. 七美 ... 於 www.mq.org.tw -

#64.夏日澎湖賞燕鷗

錠鉤嶼的白眉燕鷗,數量之多令我難忘;加上了解花嶼、東嶼坪及鳥嶼的風俗民情,也是賞 ... 狗沙仔嶼及東西虎井嶼,這些島嶼,多 ... 花嶼是澎湖縣最西方的島嶼,也是. 於 med.ncku.edu.tw -

#65.島、嶼和岩礁的單位 以澎湖八罩群島為例

用科技大學清查澎湖群島島嶼數量,該項調查. 以「聯合國海洋法公約」以及蔡俊哲(2004)一. 文作為島嶼定義,結論共獲致90 個島嶼(李良. 輝,曾清涼2005),包含馬公市7 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#66.- 馮秉正康熙53年〈澎湖群島圖〉再釋 - 隘門國小

清代澎湖島嶼的數量從36、45、55、64之數皆有之,然而三十六島成為書寫澎湖群島的代名詞,馮秉正在短短的四天之內無法實際測繪澎湖全境,當參考當時的志書畫出刻板印象 ... 於 www.amps.phc.edu.tw -

#67.澎湖島嶼面積大小排序(90島)

行政區域 島嶼名稱 最高高度 影像岸線面積 海岸線長度 行政區域 島嶼名稱 (公尺) (平方公里) (公里) 名次 馬公市湖西鄉 澎湖本島 56 65.4132 159.694 1 西嶼鄉 漁翁島 58 17.838 56.543 2 於 go-penghu.blogspot.com -

#68.少了中國遊客,多了安適寧靜,其實這才是日月潭的底蘊

... 人獨有的情感與土地文化,重新愛上這座島嶼,品味彼此共享的最美風景。 ... 人氣,這是過去衝刺中國遊客數量留下的後遺症,店家因此抱怨連連。 於 www.thenewslens.com -

#69.地理位置| 台灣地質公園網絡 - 台灣地景保育網

依據澎湖縣政府於民國94年12月委託國立高雄應用科技大學所製作之澎湖群島島嶼數量委託清查計畫報告書中指出,群島由90個大小不同的島礁組成,全區僅 ... 於 140.112.64.54 -

#70.七美嶼> 澎湖縣 - 交通部觀光局

七美鄉位於澎湖群島的最南端,清代初期稱為「南嶼」或「大嶼」,至西元1944年才 ... 才能見到根部,挖取不易,目前野生「七美草」幾已絕跡,數量相當稀少,十分珍貴。 於 www.taiwan.net.tw -

#71.七美旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

七美鄉位於澎湖群島的最南端,七美島為一被切割之台地,因流水作用與地質岩性,於 ... 見到根部,挖取不易,目前野生「七美草」幾已絕跡,其數量相當稀少,十分珍貴。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#72.澎湖縣各行政區域島嶼簡介

澎湖 群島原為64個島嶼組成,經2005年澎湖縣政府重新進行澎湖群島島嶼數量清查,係由90座大小島嶼所組成。島內具多為隆起玄武岩方山,經過多次海陸升降,海蝕及火山噴發 ... 於 phcsp.tmc.ksu.edu.tw -

#73.目錄 - 國家發展委員會

圖1-4-56 第三期離島綜合建設實施方案執行數量分析圖(依部門) . ... 等法令規定,並依澎湖縣各島嶼之自然條件、環境敏感性、資源特性、人力資源. 於 ws.ndc.gov.tw -

#74.有關於澎湖群島島嶼清查與面積

據11/27到縣府與長官請益後得到的答案是, 有關於"澎湖群島島嶼數量清查"案, 經內政部召開"澎湖縣島嶼數量及面積修正"研商會議結論, 為求公正合理, ... 於 etcmis.blogspot.com -

#75.形成澎湖群島 - 工商筆記本

由放射性元素定年資料,澎湖群島在800萬至1,700萬年前已形成原始地貌和地形,經過千百萬 ... 依據『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』清查結果,群島海岸線總長448.974 . 於 notebz.com -

#76.人口統計 | 蘋果健康咬一口

島嶼 面積以澎湖本島最大,其次依序為漁翁島、 ... ,澎湖縣已登記土地面積 ... 公里,東西寬約40餘公里,依據『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』清查結果,90個島嶼陸地 ... 於 1applehealth.com -

#77.到澎湖玩一定要做的10件事! - 風傳媒

台灣人瘋海島旅行,但本身就屬於海島國家的台灣,本島周邊錯落漂浮著六座大小不一的島嶼,每座島嶼皆具有不同的獨特風景、傳統文化、美味料理、特色伴手禮, ... 於 www.storm.mg -

#78.只住鳥,不住人——澎湖貓嶼 - 台灣光華雜誌

每年秋、冬之際,候鳥南遷,常以貓嶼為棲息地或「中途島」,數量、種類幾乎佔了澎湖群島的六十四個島嶼總數的三分之一;更重要的是,島上還有被許多國際鳥類保護協會列 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#79.開發無人島旅遊姑婆嶼、東西吉島、東西嶼坪列入 - 環境資訊中心

澎湖 旅遊業者強調,近年來澎湖旅遊型態逐漸改變,大型旅遊團數量減少、自由行散客人數增加,遊客們喜歡自由自在輕鬆走,如果再開放無人島觀光勢必造成新炫 ... 於 e-info.org.tw -

#80.簡介Introduction - 澎湖縣花嶼國民小學

本校位在台灣省最西端,於澎湖本島西南方18海哩處─花嶼島,屬三級離島地區,是目前澎湖群島中僅存的三級離島學校。目前島上戶籍約有108戶,在籍人口超過300人,實際 ... 於 sites.google.com -

#81.澎湖自然環境- 關於台灣外島| City57

澎湖 群島位於台灣海峽中央,是台灣三大火山群(澎湖、大屯山、基隆)之一,由將近一百個大小島嶼組成, ... 燕鷗又以白眉燕鷗和玄燕鷗數量最多,幾乎佔全部數量的99%。 於 www.city57.com -

#82.期刊篇目查詢-詳情

題名, 澎湖群島島嶼數量清查. 作者, 蔡哲俊; 李良輝;. 期刊, 國土資訊系統通訊. 出版日期, 20080900. 卷期, 67 2008.09[民97.09]. 頁次, 頁34-44. 分類號, 440.98. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#83.澎湖島嶼數量,大家都在找解答。第1頁

此分類中列出「澎湖群島島嶼數量委託清查計畫」中之九十個澎湖的島嶼與礁岩。...,依據『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』清查結果,群島海岸線總長448.974公里,地勢由 ... 於 igotojapan.com -

#84.4. 澎湖縣為臺灣唯一四面環海的縣,該縣各島嶼皆位於下列哪 ...

因島嶼的定義及經緯度、地籍座標、面積、高度之計算涉及專業技術,本府乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學調查。 於 yamol.tw -

#85.賞鳥之旅 - 來去澎湖逛逛

澎湖 群島為海底火山活動所形成的島嶼,位於臺灣的西南隅,是由近百個大小不等的 ... 時是候鳥向南遷徙準備度冬的季節,因此仍有種類及數量甚多的過境鳥和冬候鳥出現。 於 www.gogoph.com.tw -

#86.海洋國家的無人島之夢 - 天下雜誌

擁有全國最多島嶼的澎湖群島全境約有九十座島嶼,其中無人島就有七十一座。 ... 區島礁內的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗,以及全台灣數量最多、密度 ... 於 www.cw.com.tw -

#87.澎湖縣境總計九十座島嶼| 大紀元

澎湖 縣政府日前委託學者調查「澎湖群島」的澎湖縣島嶼數量,澎湖縣政府地政局今天下午正式發表,澎湖縣轄境內總計有九十座島嶼、總面積為一百四十一 ... 於 www.epochtimes.com -

#88.澎湖島嶼名稱 - Vonline

澎湖 縣各行政區域島嶼簡介馬公市、西嶼鄉島嶼馬公市為澎湖本島之一及西嶼鄉包含2 ... 澎湖縣政府日前委託學者調查「澎湖群島」的澎湖縣島嶼數量,澎湖縣政府地政局今天 ... 於 www.vonline.me -

#89.灑落海峽的珍珠-澎湖群島作者:陳健平. - ppt download

因島嶼的定義及經緯度、地籍座標、面積、高度之計算涉及專業技術,澎湖縣政府乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學作專業的調查 ... 於 slidesplayer.com -

#90.澎湖群島有幾個島的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

澎湖 群島原為64個島嶼組成,經2005年澎湖縣政府重新進行澎湖群島島嶼數量清查,係由90座大小島嶼所組成。島內具多為隆起玄武岩方山,經過多次海陸升降,海蝕及火山噴發 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#91.擬定「澎湖縣國土計畫」 委託技術服務案

大小島、嶼、礁數量眾多,除「澎湖縣島. 嶼資源調查及開發評估先期規劃」所界定. 之90座島嶼外,依台灣通用版電子地圖具. 許多零星分布之小面積島嶼。 ○ 台灣通用版電子 ... 於 www.tcd.gov.tw -

#92.離.島.紀.行《探索澎湖的藍》 - 輕旅行

澎湖 群島,亦稱澎湖列島,由97個大小島嶼組成,總面積約為128平方公里。 ... 因此聚集了數量頗多的候鳥和過境鳥在此棲息繁殖,形成極特殊的自然景象。 於 travel.yam.com -

#93.日本火山浮石天災相關單位公告火山浮石監測及模擬結果從不間斷

... 觀測技術並無法準確預估所產生的火山浮石數量,約於10月上旬日本沖繩群島 ... 三、近日澎湖群島及台灣中部岸際陸續發現浮石上岸,根據國海院基於 ... 於 pchome.megatime.com.tw -

#94.九十島嶼 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

澎湖島嶼 錯如螺髻。其大而最中者曰大山嶼;其羅列於大山嶼之前者,有虎井、金雞六嶼;其錯落於大山 ... 於 penghu.info -

#95.澎湖東海潮間帶抱墩抓魚、澎澎灘水上活動。家族親子行程推薦

今年帶家人來玩特別排了東海潮間帶行程, 因為帶啾媽還有啾姐的小孩, 想說潮間帶行程可以踏到水,能在潮間帶到處走走看看認識、觸摸平常看不到的生物 ... 於 imccp.com -

#96.joycelee - 澎湖介紹

因島嶼的定義及經緯度、地籍座標、面積、高度之計算涉及專業技術,本府乃擬具『澎湖群島島嶼數量委託清查計畫』,於94年度委託國立高雄應用科技大學調查。 於 clps10160326.weebly.com -

#97.「7個絕美小島」身為台灣人你知道有這些地方嗎? - ETtoday ...

台灣很小,但卻很美。」身為台灣人這片寶島的美景,你踏遍了嗎?被海洋環抱的台灣四周有許多小島,也許去過澎湖、金門、馬祖、綠島蘭嶼及小琉球等等, ... 於 travel.ettoday.net -

#98.澎湖島嶼數量 - 花蓮燕達旅行社|花蓮旅遊推薦入口

澎湖島嶼數量. 險礁嶼. 位於吉貝嶼南方的險礁嶼,以暗礁多而聞名,除東半部有小片岩石形成的海蝕平臺外, 花蓮賞鯨 全島泰半是由砂粒、貝殼和珊瑚碎屑構成的白色砂灘, ... 於 yandatravel.pixnet.net