澎湖東海好玩嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳歆怡寫的 考古台灣:穿越時空的蒐尋、解謎與保存 和貝紐夫斯基,莊宏哲的 1771福爾摩沙:貝紐夫斯基航海日誌紀實–十八世紀一位匈牙利人筆下的台灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站東海龍蝦島跳島體驗。澎湖絕美夢幻龍蝦島行程|龍蝦泡麵也說明:澎湖 |東海龍蝦島跳島體驗是在2020年才剛開始的新行程,銀海船公司將整個島嶼承租下來作為海洋生物復育,並開放少量的區域讓遊客可以登島一探龍蝦島 ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和前衛所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 黃姿瑄的 後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例 (2021),提出澎湖東海好玩嗎關鍵因素是什麼,來自於疫情時代、觀光脆弱、補貼政策、島嶼城市、澎湖。

而第二篇論文國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系服務業經營管理碩士班 陳至柔所指導 黃子芸的 探討線上學習平台之社會互動的前置因素與結果變數間的關係:以阿滴英文為例 (2019),提出因為有 社會互動、社會臨場感、知覺有趣性、知覺學習有用性、使用者滿意度的重點而找出了 澎湖東海好玩嗎的解答。

最後網站【2022台中景點】最新24 個台中必去IG 打卡景點 - 好好玩台灣則補充:2022年 最熱門 TOP 5 台中景點是哪些? 2022年台中人氣5大景點: #1 高美濕地、#2 審計新村、#3 麗寶樂園、#4 異想新樂園、#5 大坑步道 可以推薦我台中各地區一日遊景點嗎? 除了本文台中景點懶人包外,也可參考台中各地區一日遊攻略:新社一日遊、霧峰一日遊、后里一日遊、清水一日遊、大坑一日遊、海線一日遊

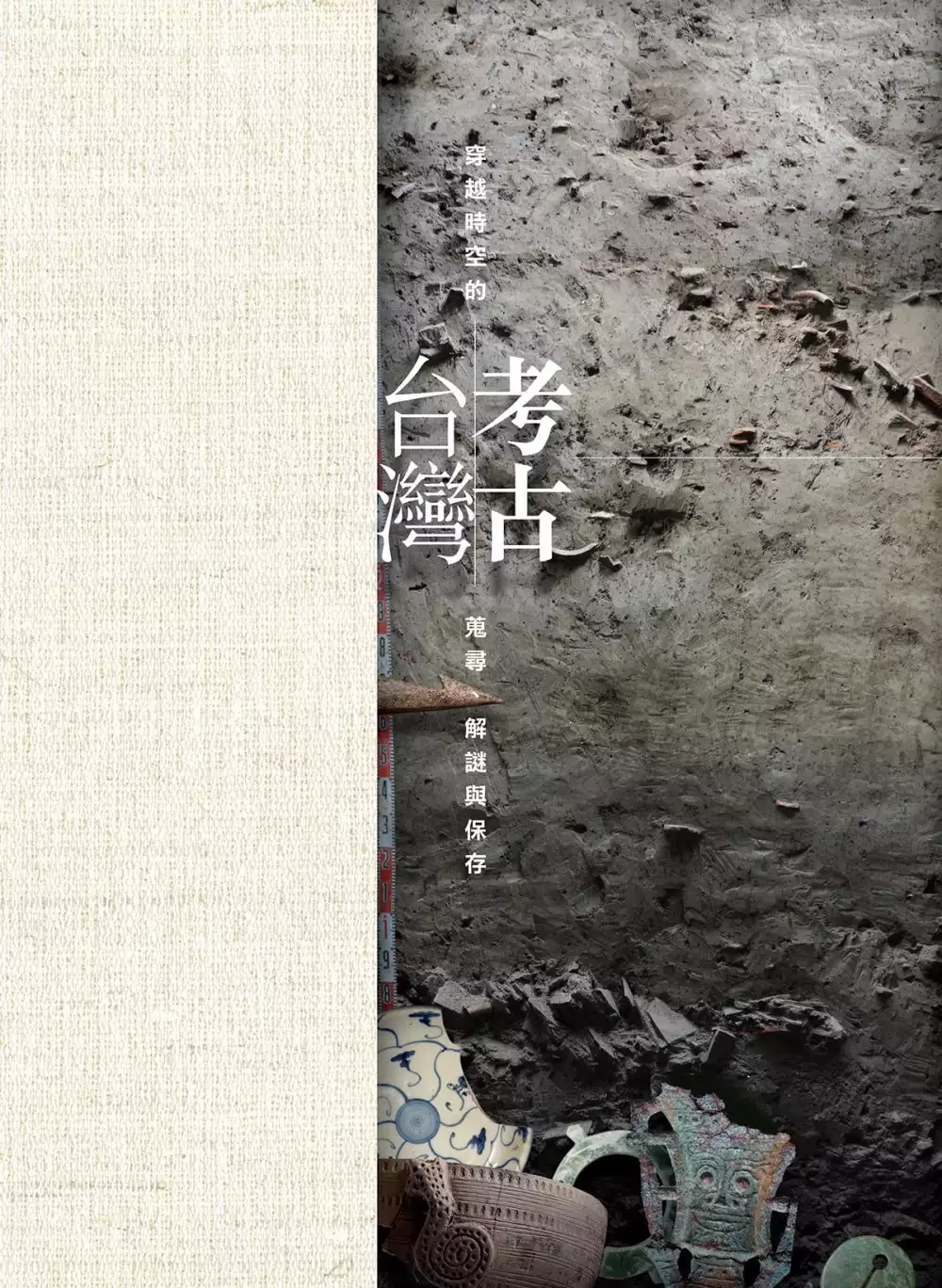

考古台灣:穿越時空的蒐尋、解謎與保存

為了解決澎湖東海好玩嗎 的問題,作者陳歆怡 這樣論述:

考古學家就像偵探,能從地層及一堆廢土中抽絲剝繭,描摹出史前人類的生命史與生活環境。透過考古,重新認識這片土地上的人類活動,以及自然與人文環境的漫長變遷,是文化公民必備素養。 文明的提升不只靠經濟實力,更有賴文化歷史的深度。因此,本書選取近二十年重要而精采的考古案例,以闡明:文化資產的核心價值乃在認識自我與尊重多元文化;考古遺址不僅是過去送給未來世代的禮物,也是建立土地認同、社會永續經營的基礎。 本書特色 一、更新台灣考古知識,彰顯考古文化資產的價值 針對近期的遺址保存議題,訪談關鍵報導者,取得第一手研究資料,深入報導。 二、回應當代環境議題

考古學不僅回溯過去,也為當代環境永續與防災議題提供啟示。為天然災變頻繁的台灣留下千年備忘錄。 三、以生動版面,拉近民眾與考古的距離 從策畫、採訪到版面設計皆細膩規劃,並結合插畫、地圖、老照片等圖像資料,使考古議題通俗可親。 專文推薦 黃樹民(中研院院士,清華大學人類學研究所所長) 臧振華(中研院院士,中研院史語所所長) 劉益昌(成功大學考古學研究所教授兼所長,中研院史語所研究員)

澎湖東海好玩嗎進入發燒排行的影片

#水墨#水墨畫家#藝術

各位朋友大家好,今天想要跟分享關於我的一些創作的故事,跟一些想法的分享。

我是一個南部的小孩,從小也不算是品學兼優,直到國中才有機會接觸美術,然後從此一路到現在,那我學畫的過程,其實開始我也沒有立志要當畫家,或是一個藝術家,而是在偶然的機緣碰觸這樣的一個技能或行業,然後才一路走過來。

最重要的選擇在大學的時候,其實當時是考上國立台北藝術大學,那時稱為國立藝術學院,它是一個五年制的學校,也真正接觸所謂專業的一個術科的訓練,或是相關美術的一個薰陶,也有機會去接觸類似像戲劇音樂舞蹈這樣科系的同學。

北藝大那段時間,算是我比較受正統的一個美術教育非常重要的時期,在這個五年的時間,其實大一上學期也是玩瘋了,然後跑夜店或是交女朋友,到了大一下學期才覺得說要奮發向上,也選擇了以水墨為主修的課目,一路這樣子努力的專研。

然後大四的時候,讀一些關於美術史的課程,包括佛教包括器物玉器青銅器等等,充實自己相關一些知識,後來這個畢業之後就到復興商工任教,後來又報考研究所,也順利考取,念研究所的時候從事墨與黑的研究,所以先從自製的黑色顏料或是墨開始著手。

大概唸了三年的時間終於順利畢業,畢業之後也有機會成為一個專職的藝術家,但是當時的環境並不是那麼的友善,對於年輕的藝術家來說,還是以教職為主,然後這段時間也大概停頓了四年沒有所謂的創作,因為那時候其實內心在思考我真的適合當畫家嗎?畫家這個工作所要面對或是所要挑戰的我有辦法勝任嗎?所以在那四年中,雖然有教畫,個人創作是停頓的,也在這之中去研究了台灣龍柱,去認識台灣文化。

四年之後,整個環境在改變,然後藝術的市場也開始蓬勃發展,尤其是水墨,所以又回到了水墨的創作,想說應該還有一點東西可以畫,自己可以去發展吧!

可是這段時間其實是最挫折的,太久沒有創作,整個觀念或手感都已經有點生疏,前一年真的很辛苦,基本上假日都沒有在出去的,除了教學之外,大部分的時間都在家裡畫畫,很辛苦了大概磨了很久才終於慢慢開竅,手感也才慢慢回來,到了第三年還是第四年才有點開花結果,也順利跟畫廊簽約,成為所謂的專職藝術家,所以真正成為專職藝術家應該是45歲左右,之前的一些過程,說起來也很漫長。

在台灣當藝術家其實不太容易,因為台灣的市場畢竟很小,要能成為一個以畫畫為生的一個行業,其實不太容易,那個競爭也非常的激烈,挑戰也非常的巨大。以前曾經去過黃山,看到造型奇特的山型,雲霧飄渺,非常的漂亮,心裡也想黃山非常適合入畫,可是回來也沒有太多的相關作品,後來想想畢竟自己身為台灣人,可能還是要以家鄉的風貌風土為主,如果畫黃山,我大概也贏不了黃山長年生活在那裡的畫家,我就一直以台灣的山水或是風景作為主要的創作主軸,一開始是畫陽明山或是九份一帶的芒草感覺,那種所謂的荒蕪感跟我從一個南部小孩到台北那種感覺,有點貼近,在一個陌生環境謀求生存,自己就像小草一樣,在那邊為了佔有一席之地,或是為了可以生存下去,而不斷的奮進不斷的努力。

後來開始創作所謂的抽象山水,也畫過一陣子,然後也畫過海景,因為當時覺得身在台灣,如果對海洋藍色世界不是那麼熟悉,感覺上好像對於台灣文化的特質,了解好像是一知半解,所以那時候就開始到處坐船,然後去澎湖,去目斗嶼,去七美,去沖繩,到處了解所謂的海洋文化到底是什麼,一個海島它會形成什麼樣的文化特質,那我想一個海島文化大概就是求新求變,畢竟市場很小所以彼此的競爭非常激烈,也願意接受很多新的文化,所以求新求變在這個島國裡面,可以想見是一個很常態的事情,所以當一個畫風出來之後,大概三五年就被消耗掉,以前一個畫家可以二三十年,畫一套東西而屹立不搖,在台灣這個環境其實非常的困難,它不太能讓你有這樣的空間,因為變化太快,然後新的知識,新的潮流,新的流行,不斷的輸入,你很難去抵抗,你也很難去改變。

另外島國文化也有一個特質,它容易受到其他大國文化的影響,譬如說台灣不可否認曾經受到中國日本美國文化的影響,在這麼多元的一個文化的影響之下,你的作品如果太單一偏向某種文化的特質,可能也很難引起共鳴,畢竟它是一個多元性的狀態,所以你的作品也可能必須要用更不同的面貌來處理。

水墨對我來說,可能就不是單一選擇的材料,因為水墨它可以發展的空間,已經被名家大家所開發殆盡,必須要重新透過新的材質,來找到一種可能是屬於自己的方向,或是使用的方法,這樣你才有辦法脫穎而出。

那另外呢?有一點叛逆是在台灣藝術圈要生存蠻重要的關鍵之一,其實很多藝術家用叛逆或是偏離所謂的正統,營造話題吸引更多觀眾的注意,有點叛逆才是一個畫家成長的最大關鍵,藝術家百依百順,順著古人的想法,順著老師的想法來創作,基本上你也很難跳脫前人或是老師的影子,所以有點叛逆是一個很重要的關鍵。

我的作品基本上都沒有人的存在,因為可能在傳統水墨有山有水有人有樹,是一個慣性的表現方式,可是這樣的慣性表現方式,是否適合自己?或者是說這樣的畫面是否可以讓作品是完整的?我想這個可能可以商榷。我畫的是一個空無人煙,讓整個自然回歸到最原始的狀態,因為人為的破壞或是建設,到底是對自然是好是壞?有時候我去中橫我看到了中橫公路,這樣穿越所謂的太魯閣峽谷,如過這些道路都不存在於這裡的時候,當然也有可能我們看不到中橫太魯閣的奇山美景,但是這樣的建設到底是好是壞,有時真的很難去想像。後來我畫了太魯閣,就把它畫在雲霧飄渺之間,讓它回歸到最原始的狀態,也許這樣才是最貼近於我所想的一個世界。

藝術很好玩,有很多可能性或是可以調整的地方,也隨著畫家的心境或是想法的不同而有所改變,我不能說自己是非常的成功,但是我盡力的把它畫好每一件作品,也希望每一件作品都是嘔心瀝血,花費相當多的時間的醞釀,跟與它培養感情,然後讓自己的作品可以完成。

創作其實是孤獨的,很多時候都只能專心面對自己的作品,旁人或是都很難給你協助或是幫忙,只有當你真誠的面對自己的作品時候,你的作品也會告訴別人你在想什麼,或是你的作品才會具有生命力,太風花雪月或是太浮動的一個狀態,其實都很難把作品畫好,大部分的時間都在家裡工作。

當然偶爾還是要去補充一點或是吸收一些靈感,或是一些養分,出去拍照是我比較習慣的動作,當場寫生對我來說,壓力太大,我也沒有辦法真正靜下好好的畫一件作品,所以我是不會帶畫筆畫紙出去外面寫生,通常還是在家裡處理我的作品。

很高興可以分享一些我的生活,或是我的一些藝術的想法,還有我學習藝術的過程,今天就聊到這裡囉,希望下次還有機會可以跟各位談談其他的部分。

The video I’m sharing today is to introduce my process of learning painting and provide some opinions and attitudes towards Taiwan’s marine culture and how to be a painter of ink . The background pictures and videos are all recorded by me. Friends are welcome to watch.

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

#水墨 #水墨画 #水墨畫 #水墨画家 #水墨画の世界 #水墨創作 #台灣水墨 #台灣水墨畫家 #東方媒材 #美術 #艺術 #芸術

後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例

為了解決澎湖東海好玩嗎 的問題,作者黃姿瑄 這樣論述:

本研究首先探究千禧年後,臺灣島嶼城市澎湖縣其觀光發展背後產生的環境外部性衝擊及產業空間蔓延現象,並以2019年新冠肺炎疫情(COVID-19)作為契機,觀察城鎮觀光產業於疫病兩年間的脆弱性本質,驗證產業對於“社會災難”的高度敏感性。特別的是,2020年初期因疫病對於觀光市場的不確定發展,衍生後續的國旅大爆發的產業振興景象,以及2021年5月中旬疫病再爆發,對外交通系統的供給需求減低及防疫優先政策考量因素,致使當地觀光、旅宿產業近乎停擺甚至轉為衰退,前述疫病兩年間的“兩樣情” 景況,不啻突顯在地政府與本地產業的觀光脆弱性(tourism vulnerabilities),並扣合在地政府在振興、

紓困手法的應用與對比性。研究論述的建構在於透過實地田野調查、深度訪談及文獻蒐集、地理資訊系統(Geographic Information System, GIS)的疊圖分析,發現:(1).島嶼觀光發展下的空間發展癥結與矛盾:水資源、垃圾處理方式的隱憂,加上旅宿業在「農變建」土地使用模式上的潛在災害危機與房產價格的合理性;(2).疫情時代的島嶼觀光脆弱性:澎湖資源有限性及觀光產業經營時效性,延伸疫病發展下本地產業營運限制與加重原先觀光外部性因子,兩年間的興盛與蕭條現象,更間接導致後續地方市場規模的縮減與旅宿業拋售情形;(3).疫病兩年期的補貼措施應用:臺灣離島縣在地政府的補貼機制解析與比較,無

不圍繞於各地方獨特的政經體制與財政能力的思量。最後,期盼本研究案例論述,能夠裨益於現況及未來疫病的(再)發生,產業應對模式與在地政府補貼政策上的思量,降低疫病所帶來的(觀光)產業與地方性環境、經濟衝擊。

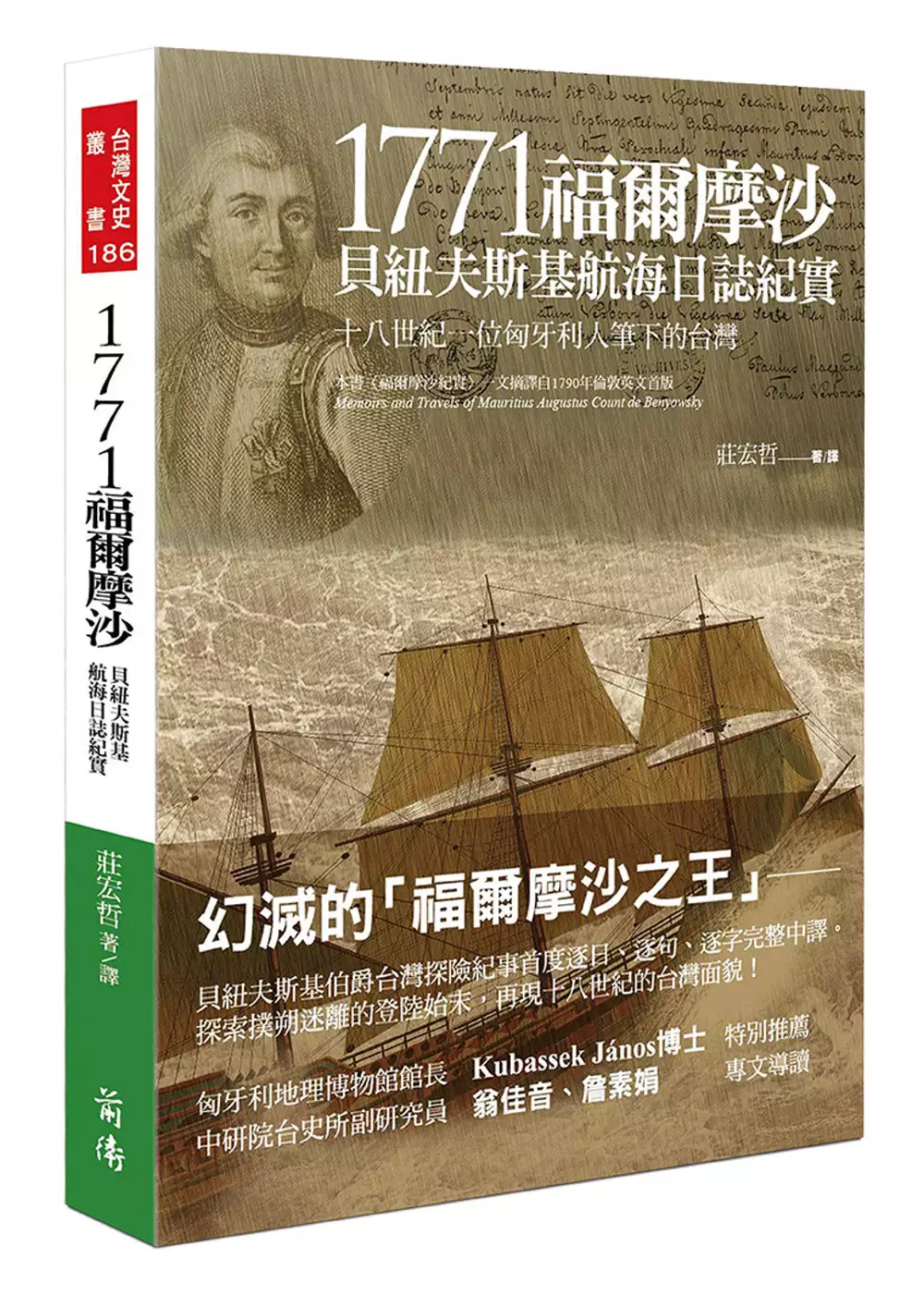

1771福爾摩沙:貝紐夫斯基航海日誌紀實–十八世紀一位匈牙利人筆下的台灣

為了解決澎湖東海好玩嗎 的問題,作者貝紐夫斯基,莊宏哲 這樣論述:

來自匈牙利的大冒險家,因緣際會踏上了十八世紀的台灣 寫下一段驚險、驚異、精彩的福爾摩沙傳奇史詩…… 貝紐夫斯基(Benyovszky Móric)原為匈牙利的貴族,因參與波蘭的抗俄軍事行動而被俘入獄,成功脫獄並劫船逃逸之後,一路航行返回歐洲。這段冒險經歷不但至今仍為匈牙利人津津樂道,貝紐夫斯基在返航途中因緣際會來到福爾摩沙,展開十幾天驚險、驚異而精彩的台灣之旅,更與台灣原住民有多次接觸。雖然貝紐夫斯基與原住民頭目歃血訂盟,重返福爾摩沙展開殖民計畫的想法未能付諸實現,但是這位幻滅的「福爾摩沙之王」仍舊在台灣歷史上留下了屬於他的一頁傳奇。 本書深入介紹貝紐夫斯基其人其書,將《貝

紐夫斯基伯爵之回憶與遊記》中有關「福爾摩沙」的內容詳譯為〈福爾摩沙紀實〉一文;同時,本書亦依據完整譯文,修正過去相關譯著略譯、錯譯而產生的謬誤,並重新描繪貝紐夫斯基台灣行旅的細節,及其所見的台灣人事物。不但是目前最為詳實、完整的中譯本,也是當前以貝紐夫斯基登陸事件為主題,進行最多討論的專著。 這片撲朔迷離的歷史拼圖或許未臻完整,但它將告訴我們更多關於這段異人冒險的始末,也為18世紀台灣原住民族與台灣史的討論激發更多可能。 本書特色 1.貝紐夫斯基伯爵台灣探險紀事首度逐日、逐句、逐字完整中譯。 2.相關匈文圖資首度披露,貝紐夫斯基登台之人事時地物詳細解謎。 3.專家專文導讀

,台灣史研究的深度對話與探索。 名人推薦 Kubassek János博士(匈牙利地理博物館 館長) 此書的出版具有重大意義,因為它是第一本較完整介紹這位匈牙利探險家的中文著作;而這位匈牙利探險家的一生,已將遠方國度的人民、文化拉近在一起。因此,我希望讀者也能喜歡莊宏哲所寫的這本書。 翁佳音(中央研究院台灣史研究所副研究員) 正經的台灣史老師或研究者,通常不太願意深究這件發生於1771年之。但有些看似荒誕不經的歷史敘述,若經史學的結構想像,還是可挖掘出一些若隱若現的「事實」,從而迫使我們反思既定的歷史圖像。 詹素娟(中央研究院台灣史研究所副研究員) 對讀者來

說,藉由本書的帶引,除能直接讀取貝紐夫斯基〈福爾摩沙紀實〉的完整中譯外,對作者的創見,無論是否認同,應該也能各自找到理解的切入點。而解讀文本,原就是遊走於虛擬與現實之間的考驗,在繁花異草中淘解出真相的果實,才是趣味的所在。

探討線上學習平台之社會互動的前置因素與結果變數間的關係:以阿滴英文為例

為了解決澎湖東海好玩嗎 的問題,作者黃子芸 這樣論述:

中文摘要 v英文摘要 vi致謝 vii目錄 viii表目錄 x圖目錄 xii一、緒論 11.1. 研究背景 11.2. 研究動機 71.3. 研究目的 81.4. 研究範圍與對象 91.5. 研究流程 10二、 文獻回顧 112.1.YouTube與阿滴英文 112.1.1.YouTube 112.1.2.阿滴英文 192.2.社會互動 (Social interaction) 222.2.1.社會互動的重要性 222.2.2.社會互動的起源與社會互動理論 222.2.3.社會互動理論的構面與量表 232.2.4.社會互動的定義 242.2.5.社會

互動相關研究 262.2.7.小結 292.3.社會互動之前置因素 302.3.1.自我表達 (Self-Expression) 302.3.2.社會增強(Social enhancement) 312.3.3.社交需求(Sociability need) 322.3.4.社會吸引力(social attraction) 332.3.5.工具性動機(Instrumental motivation) 362.4.社會互動之結果變數 382.4.1.社會臨場感(Social Presence) 382.4.2.知覺有趣性(Perceived enjoyment) 392.4.

3.知覺學習有用性(Perceived usefulness of learning) 412.4.4.使用者滿意度(User Satisfaction) 43三、研究方法 443.1.研究架構 443.2.研究假設 453.3.研究變項之操作型定義 513.4變數的衡量與問卷設計 553.5.研究對象與抽樣方法 623.6.資料分析與統計方法 623.6.1. 敘述性統計方法 633.6.2. 信度及效度分析 633.6.3. 結構方程模式分析 643.6.4.部分最小平方法應用軟體 65四、研究結果與分析 674.1.人口統計變數分析 674.2.衡量構面之敘

述統計分析 704.3.獨立樣本檢定 764.3.1.性別對研究變項差異之分析 764.3.2 觀看頻率對研究變項差異之分析 774.3.3 學歷對研究變項差異之分析 784.4.測量模型分析 794.4.1.信度分析 804.4.2.效度分析 814.4.3.共線性分析 844.4.4.共同方法變異分析 854.5.結構模型分析與檢定 864.5.1.結構模型分析 864.5.2.研究假說檢定 884.6.中介效果檢驗 904.6.1.社會臨場感之中介效果檢驗 904.6.2.知覺有趣性之中介效果檢驗 904.6.3.社會互動等變數之中介效果檢驗 91五、結

論與建議 935.1.研究結論 935.2.管理實務層面 965.3.研究限制 985.4.對後續研究之建議 98參考文獻 100中文部分: 100英文部分: 107附錄一 127

澎湖東海好玩嗎的網路口碑排行榜

-

#1.【新來發東海之旅】 $1400元/人 - 龍弘旅行社

您可以在此付費參加選擇各項澎湖豐富精彩的單項活動。 ... 邊吃邊玩,邊走邊拍來為瘋狂、好玩、好吃、悠閒、驚豔的東海一日遊做一個完美的ending. 於 www.longhong.com.tw -

#2.澎湖水上活動從水底玩到空中! ,除了SUP慢遊賞日出更能乘 ...

澎湖 的「澎澎灘」是澎湖東海著名的的無人島,除了能划透明獨木舟,拍到漂浮 ... 各位愛冒險的玩咖,來到澎湖怎麼能錯過這個可以俯覽整個海面的超好玩 ... 於 www.tripresso.com -

#3.東海龍蝦島跳島體驗。澎湖絕美夢幻龍蝦島行程|龍蝦泡麵

澎湖 |東海龍蝦島跳島體驗是在2020年才剛開始的新行程,銀海船公司將整個島嶼承租下來作為海洋生物復育,並開放少量的區域讓遊客可以登島一探龍蝦島 ... 於 garyoba.com -

#4.【2022台中景點】最新24 個台中必去IG 打卡景點 - 好好玩台灣

2022年 最熱門 TOP 5 台中景點是哪些? 2022年台中人氣5大景點: #1 高美濕地、#2 審計新村、#3 麗寶樂園、#4 異想新樂園、#5 大坑步道 可以推薦我台中各地區一日遊景點嗎? 除了本文台中景點懶人包外,也可參考台中各地區一日遊攻略:新社一日遊、霧峰一日遊、后里一日遊、清水一日遊、大坑一日遊、海線一日遊 於 www.welcometw.com -

#5.浪漫疊石傳說、月老廟、星空甜點餐桌與戀愛市集…,讓妳和他 ...

花蓮縣政府特別加碼3萬Q幣! Q幣攻略,拿Q幣玩市集:https://reurl.cc/6Zpgb6. ○7/30七夕閃愛派對,白天 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#6.[澎湖旅遊][白沙鄉] 澎湖東海+北海之旅(鳥嶼、吉貝

澎湖 大東北海之旅(鳥嶼、吉貝、險礁…好玩一直玩). DSC05142_01.jpg. 這次的澎湖大東北海之旅,真的是倉促成行! 感謝沿著”菊島旅行-澎湖資訊網”辦這麼 ... 於 www.ipenghu168.com -

#7.東海優質一日遊活動解說 - 探索國際旅行社

... 親子或情侶之間的親密度,男女老幼都非常合適唷! 》》點我線上諮詢Line客服人員相關活動問題~. 有考慮其他行程活動嗎?請參考右列其他活動(如手機觀看請往下滑)~. 於 www.twplay.com.tw -

#8.澎湖水上活動穿著

澎湖 水上活動穿著>:穿著精緻浮潛裝備在專業教練的帶領下一睹全台灣最美的世界級海底景觀,未 ... 澎湖有90個離島,好玩的離島又分成東海,南海,北海, 最多人喜歡去南海, ... 於 yy.byvanieat.eu -

#9.我不要去環島-東海篇,小啾啾假期澎湖經典旅遊 - 華霖旅行社

可以不要再去環島了嗎? ... 「東海派對」-將島嶼巡航、燕鷗生態、潮間帶以及水上活動完美結合,渡假式的酷夏玩法! ... 沒錯,少了北環島的澎湖行程一樣很好玩! 於 www.picapica.com.tw -

#10.【澎湖】到無人島餵海鷗、夢幻島抓龍蝦、漁村吃無菜單料理 ...

幾年前兒子跟我說想去澎湖釣小管跟拉蟹籠,當時早已放進口袋名單→光亮媽寫的這篇〈澎湖好好玩〉揪團來去漁村住一晚!無菜單行程驚喜連連金促咪! 於 www.me4child.com -

#11.澎湖東海超值一日遊-成人(含餐)

旅遊達人網::提供澎湖活動東海一日遊,超低特賣票券,立即前往搶購。 ... 水上摩托車、浮潛(提供大型浮板,安全又好玩,如果風浪過大,為求安全起見,將一切取消). 於 www.dotzing.com.tw -

#12.2020 澎湖之旅DAY3 東海一日遊龍蝦島抓龍蝦雞善嶼餵海鳥澎 ...

2020 澎湖之旅DAY3 東海一日遊龍蝦島抓龍蝦雞善嶼餵海鳥澎澎灣玩SUP、透明獨木舟澎湖東海之 ... 透明獨木舟初體驗,船身很穩,又能看到海底,滿好玩的. 於 change84.pixnet.net -

#13.澎湖東海半日遊 - Crewjobs

還可以大玩特玩各種水上活動,海上獨木舟、盪鞦韆、SUP、浮潛、滑水道、海上魔毯都超好玩,推薦大家來澎湖一定要來一趟東海跳島之旅! 上面這張照片真的是在台灣嗎 ... 於 crewjobs.cz -

#14.【澎湖東海】睽違20年澎湖之旅。東海一日遊。海上活動玩翻天 ...

東海 一日遊搭船地點:岐頭觀光碼頭行程:員貝後山三大景點→會移動的小島&rarr ... 想不到澎湖多了好多好玩的遊玩行程也多了好多很不錯的景點~. 於 peihsuan0729.pixnet.net -

#15.澎湖東海之旅(鉅航)水上活動+潮間帶+午餐 - 合發旅行社

PS:浮潛、野鰻遊戲行程如遇天候不佳(含海浪太大),為維護旅客安全,則取消行程,敬請見諒。 Q&A錦囊妙計NO.1 活動可以再詳細一點說明嗎? 於 www.play88go.com -

#16.【澎湖花火節】東海半日遊正夯!玩水、海釣、島嶼巡航一次滿足

可能有朋友會好奇,我們不是要釣魚嗎?怎麼發的不是魚竿呢?工作人員解釋,搭船進行海釣時,因為船上空間狹小,為避免甩竿時互相 ... 於 www.upmedia.mg -

#17.澎湖|東海無人島跳島&透明獨木舟一日遊優惠-PChome旅遊

澎湖東海 巡航,體驗餵海鷗的樂趣. 海島行程當然少不了刺激的水上活動,清涼又消暑. 欣賞澎湖壯麗的海上玄武岩,獨特地質景觀盡收眼底. 體驗刺激好玩的水上活動,度過 ... 於 www.pchometravel.com -

#18.澎湖東海一日遊的推薦評價,媽咪網紅提供解答

澎湖東海一日遊的推薦評價,的和中時新聞網這樣回答,找澎湖東海一日遊在的就來母嬰親子育兒網路指南,有中時新聞網媽咪網紅提供解答. ... 澎湖東海好玩嗎 ... 於 babymother.mediatagtw.com -

#19.吉貝七美二選一、經典北環島、東海島嶼巡航三日(台中出發 ...

澎湖 好好玩、兩人成行~漫遊媽宮城、吉貝七美二選一、經典北環島、東海島嶼巡航三日(台中出發) 團體行程表,精選台灣旅遊路線,包含澎湖旅遊推薦必玩景點. 於 www.colatour.com.tw -

#20.嚼食Noms學士店 中國醫附近巷弄隱藏美食

喜歡在假日睡到飽再出門享受早午餐時光的強生與小吠,原先就有把▸嚼食Noms◂放在口袋名單裡,不過因為店址在東海離我們比較遠就遲遲沒去造訪, ... 於 2hyperlife.com -

#21.No.01銀海遊艇東海超值一日遊(8小時)

八項水上活動vs海釣:(二選一)【全澎湖唯一超大型滑水道(再加100元不限次數玩到 ... 車、8浮潛(提供大型浮板,安全又好玩,如風浪過大,為維護安全行程一律取消) 於 www.mihai.com.tw -

#22.澎湖東海一日遊 :: 全台民宿& 旅館情報網

船長民宿 是位於澎湖縣吉貝島的民宿,價錢是多少呢?有哪些房型?可以刷國旅卡嗎?下方替各位做了詳細的整理,船長民宿 地點... 於 hotel.imobile01.com -

#23.《澎湖東海・澎澎灘》探訪遺世獨立的美麗島嶼

澎湖澎澎灘怎麼去? 由於澎澎灘屬於天然沙洲,地形會受到潮汐及海流影響,沙洲無固定位置,於是無法興建碼頭,因此若要登上澎澎灘,會使船隻擱置在沙灘上,以「搶灘」的方式放便遊客上岸,十分特別。 澎湖澎澎灘玩什麼? 澎澎灘可以玩許多水上活動和觀賞行程,例如透明獨木舟水上活動、海鳥保護區、鳥嶼海上餵食秀,陸上行程則是玄武岩巡禮。 於 penghuzine.com -

#24.澎湖水上活動穿著

我們還去玩了水上摩托車,記得要抓牢司機大哥Feb 02, 2021 · 澎湖東海行程|銀海遊艇澎湖東海超值一日遊, ... 【澎湖旅遊】澎湖三天兩夜-行程總整理,好吃好玩懶人包. 於 mn.goscinna.eu -

#25.澎湖景點澎澎灘透明獨木舟,龍蝦島抓龍蝦吃泡麵一日遊

當天PO文有網友問說這適合小孩一起划嗎? 其實很適合的,小孩穿上救生衣就能玩,. 而且一旁都有船公司的人員開船在旁邊 ... 於 bunnyann.com -

#26.【澎湖東海跳島之旅】珊瑚礁釣魚浮潛.餵海鷗.海上獨木舟SUP

你知道在台灣玩獨木舟、SUP要多少嗎? 隨隨便便都是1500元起跳,. 在澎湖竟然1600元就通通讓你玩到爽,. 而且包一天行程和 ... 於 taiwantour.info -

#27.東海超值精緻之旅 - 澎湖大倉旅行社【大倉租車】

1.無人島餵鳥(欣賞滿天飛舞的海鳥) · 2.最新超好玩的水上活動組合→(1).乘坐『透明獨木舟』欣賞珊瑚礁與熱帶魚(2).SUP立槳衝浪(3).水上溜滑梯(4). · 3.乘船東遊無人島巡航(員 ... 於 dc.penghu.biz -

#28.澎湖旅遊:: 【東海-崎頭報到】小鐵船長東海一日游 - 滿天旅行社

行程內容: 東海巡航-員貝嶼-鳥嶼-南面掛嶼-小白沙嶼-雞善嶼+珊瑚礁釣魚、浮潛、跳船high 翻天、獨木舟體驗+海上划水道+登鳥嶼+船長家吃一餐+小荷蘭村無敵大海景下午茶. 於 www.fullday.com.tw -

#29.2022夏日人氣戶外體驗Top 20出爐玩水項目占九成 - 永豐金證券

除了賞鯨,SUP立式划槳和獨木舟等水上活動也相當受歡迎,包括澎湖隘門沙灘或是墾丁 ... 希望透過各種特殊戶外體驗、累積難忘的旅遊回憶,榜上第十名的屏東海生館夜宿 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#30.想請問一下去過澎湖東海,南海和北海的人 - Mobile01

想請問一下去過澎湖東海,南海和北海的人- 關於東海南海跟北海主要是在玩什麼的呢?如果只能二選一(因為只去三天兩夜)哪兩個是首選呢?我先說說我所知道的南海也就是七美 ... 於 www.mobile01.com -

#31.台東景點》石雨傘遊憩區x 山海匿境~台11線最美海景隧道打卡點

山海匿境~2022東海岸大地藝術節; 石雨傘遊憩區好玩嗎? ... 渚橋休憩區~台東海線台11線最美打卡點,2022 東海岸大地藝術節全新裝置藝術. 於 twobunny.tw -

#32.跟著新來發東海一日遊划獨木舟海上溜滑梯浮淺為海鷗船上跳水 ...

vup x96z8 2j/ c93 ☀ 新來發東海一日遊澎湖東海首創『海上溜滑梯&##127881;東海一日遊豐富內容東海七景島神祕愛情海(潮汐限定☆燕鷗餵食秀☆珊瑚礁 ... 於 s58965689.pixnet.net -

#33.澎湖四天三夜半自助旅行 東海一日遊:潮間帶生態體驗澎澎灘 ...

用手機google map開啟後,就能直接用各處地標設定導航,非常方便! ※2022澎湖花火節景點行程美食住宿地圖全攻略:https://reurl.cc/Op2xQg. 一早從馬公市 ... 於 imccp.com -

#34.【澎湖 一日遊行程】東海浪漫之旅。銀海遊艇出海 ... - 背包客棧

[台灣旅遊好文]搭上快艇從歧頭碼頭出發展開東海浪漫之旅一日遊可以登上無人島澎澎灘,超美的金黃色沙灘,可以划著透明獨木舟拍美照刺激有趣的水上活動 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#35.澎湖東海好玩嗎、澎湖餵海鷗、澎湖餵燕鷗在PTT/mobile01 ...

澎湖東海好玩嗎 在ptt上的文章推薦目錄 · [心得] 澎湖花火節海洋友善防曬分享 · [廣宣] 你來過澎湖城隍廟前夜市了嗎?到初五喔! · [新聞] 澎湖海豚灣盃沙灘排球96隊參賽創8年 ... 於 lotto.reviewiki.com -

#36.前進菊島澎湖,自由行機票、跟團玩、訂房推薦| 東南旅遊

東南提供您澎湖馬公機票、主題民宿以及人氣飯店預訂; 另外更精選市區觀光推薦,南、北環及離島攻略等。 \ 今年初夏準備好,就與親朋好友 ... 於 www.settour.com.tw -

#37.澎湖水上活動穿著

【澎湖旅遊】澎湖三天兩夜-行程總整理,好吃好玩懶人包.2018 · FB: 澎湖銀海遊艇 ... 豐家飯店或同級或同級.2011 · 澎湖航向東海~水上活動澎澎灣由飯糰5號· 8 月23, ... 於 ggrtech.cz -

#38.銀海遊艇澎湖東海超值一日遊(澎澎灘水上活動 - 來一球叭噗

等各式行程,我們這次是參加銀海遊艇澎湖東海超值一日遊,行程會前往超美的 ... 的,好玩好拍又好累,如果有想要到澎湖的東海看看,可以考慮參加銀海 ... 於 www.bobblog.tw -

#39.與毛小孩暢遊澎湖- 【東海一日遊元貝- 海上玩水- 鳥嶼- 潮間帶】

這次來澎湖帶橘子參加了新來發的東海一日遊,由小鐵船長開船,由於疫情的關係,預定的過程十分順利,聽說平常假日小鐵船長的行程是很難訂的! 於 www.popdaily.com.tw -

#40.澎湖半日遊

第一天的澎湖半日遊行程,我們來到了東海遊艇這邊,準備去東海白灣坑休閒 ... 澎湖不只本島好玩,周邊的離島也各具特色,無論想要浮潛、玩水或是放鬆 ... 於 cold-facts.ch -

#41.澎湖東海行程Tumblr posts

... 澎湖東海半日遊#澎湖東海好玩嗎#澎湖東海島嶼#澎湖東海推薦#澎湖東海旅行社#澎湖東海景點#澎湖東海水上活動#澎湖東海海上盪鞦韆 #澎湖東海漁夫生態體驗一日遊#澎湖 ... 於 www.tumbig.com -

#42.東海一日遊澎湖 - Zhuoni

澎湖東海 一日遊,專業資深小鐵船長帶您深入探險,專人解說世界文化遺產的玄武 ... 澎湖東海一日遊超好玩,員貝嶼、鳥嶼、雞善嶼這幾個美麗的澎湖小島你們都來過了嗎? 於 www.baretna.co -

#43.【澎湖一日遊推薦】超過50條行程路線、熱門好玩景點大公開

澎湖 一日遊行程推薦,網羅各大旅行社、kkday、klook等商家最便宜澎湖好玩行程! ... 限時折50|澎湖東海一日遊|東海七景島&珊瑚礁玩水&鳥嶼&小荷蘭村|岐頭遊客 ... 於 www.funtime.com.tw -

#44.【最新!2022 澎湖5-9月旅遊】史上最全攻略!這篇寫到累崩

澎湖 必玩景點✓澎湖的交通✓澎湖七大旅遊路線✓澎湖行程怎麼排? ... 澎湖離島, 5. 北海. 吉貝. 6. 南海. 七美; 望安; 虎井; 桶盤. 7. 東海. 於 trekkingjourney.com -

#45.澎湖跳島怎麼玩?從無人島到熱門大島,玩翻北海、南海到東海

吉貝沙尾/ 圖片來源:陳嵩夫攝影【澎湖北海跳島路線】北海的跳島主要島嶼 ... 去攻略東海,要欣賞澎湖壯麗的柱狀玄武岩的精華,選擇東海行程就對了。 於 www.xinmedia.com -

#46.【澎湖│一日遊行程】東海浪漫之旅。銀海遊艇出海,超美澎 ...

搭上快艇從歧頭碼頭出發展開東海浪漫之旅一日遊可以登上無人島澎澎灘,超美的金黃色沙灘 ... 都是滿刺激好玩的,同時也是很費體力,可以好好釋放一下. 於 jasonslife.tw -

#47.2019澎湖旅遊景點 鳥嶼、東海海上巡航半日遊 玄武岩之鄉

如果你也喜歡純樸、喜歡鄉村氣息,那麼到澎湖旅遊可以安排跳島到【鳥嶼】,安排個半天行程或一日遊,搭配東海海上巡航、澎澎灘水上活動、探索潮間帶及 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#48.新竹北埔老街月來樂好玩系列活動正式開跑! - HiNet生活誌

這次「月來樂好玩」商圈盃歌大賽集結了許多愛唱歌的人,不管是什麼音樂風格,還是單純熱愛表演,這裡都是一個平台,讓大家可以看到你。報名從7月25日至8月 ... 於 times.hinet.net -

#49.體驗立槳SUP還有透明獨木舟,小孩居然還能親自餵食燕鷗!

澎湖東海 │跳島一日遊│小資爸親子旅遊團 澎湖新景點,跳島到無人島澎澎灘,大玩水上活動,香蕉船、海戰車不夠看,嘗試海中跳水超厲害! 於 www.mombaby.com.tw -

#50.2022年夏季玩樂指南Klook公布今年夏日人氣戶外體驗Top 20

除了賞鯨,SUP立式划槳和獨木舟等水上活動也相當受歡迎,包括澎湖隘門沙灘或 ... 各種特殊戶外體驗、累積難忘的旅遊回憶,榜上第10名的屏東海生館夜宿 ... 於 www.yatravel.tw -

#51.澎湖東海好玩嗎-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦資訊 ...

2022澎湖東海好玩嗎討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦資訊整理,找澎湖東海套裝行程,戀夏東海一日遊,澎湖東海浪漫之旅在Instagram影片與 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#52.澎湖跳島推薦

澎湖 花火節、澎湖自由行旅遊行程大推澎湖東海跳島之旅! ... 景觀藍澎湖東海一日遊超好玩,員貝嶼、鳥嶼、雞善嶼這幾個美麗的澎湖小島你們都來過了嗎 ... 於 hesselhairfashion.nl -

#53.【遊記】澎湖鳥嶼-東海一日遊 不玩水也好玩

澎湖 的東海行程大多是指員貝嶼、鳥嶼,其中最為知名的就屬澎澎灘玩水了其他多為海釣、潮間帶、浮潛、餵食海鷗等,每家安排不同,可以多方比較澎湖除了 ... 於 skrcat.com -

#54.澎湖輕鬆半日遊 乘著東海波濤賞玄武岩奇景、雞善嶼燕鷗餵食秀

就來到第一個行程”東海白灣坑休閒半日遊”,主要行程是搭東海快艇去無人島巡航. 介紹澎湖獨特及新奇的岩石,並在雞善嶼欣賞燕鷗餵食秀,更似重點的就是 ... 於 sant.tw -

#55.東海行程】東海親子超值一日遊(含午餐)~八項水上活動或海 ...

【澎湖-東海行程】東海親子超值一日遊(含午餐)~八項水上活動或海釣~小朋友戲沙~踏 ... 【澎湖-南海行程】海洋牧場好吃又好玩~最鮮烤蚵仔+海鮮粥吃到飽~搭半潛艇看海底 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#56.澎湖七美一日遊攻略》騎機車環島看雙心石滬, 小台灣

澎湖 七美一日遊攻略》騎機車環島看雙心石滬, 小台灣,小孩也能玩的浮桶浮潛,吃越南大骨湯麵. 2022.07.01. 旅遊行程懶人包 台灣好玩好吃趴趴走 澎湖景點 澎湖 ... 於 bobowin.blog -

#57.墾丁、高雄、台南、嘉義、澎湖+東港、萬鑾、小琉球好好玩

夜釣、浮潛、採紫菜晶翔號船長龍哥歐志龍夫妻二人擁有自已的團隊,提供東海半日至一日遊,還有各類海上活動,如夜釣小管、浮潛、島嶼巡航、抱墩、抓海、採紫菜等。 於 books.google.com.tw -

#58.銀海遊艇澎湖東海超值一日遊(澎澎灘水上活動、鳥嶼潮間帶浮潛)

幼兒園報您知,2021年2月2日— 等各式行程,我們這次是參加銀海遊艇澎湖東海超值一日遊,行程會前往超美的澎澎灘玩水上活動,中午時間包午餐,下午時間就在鳥嶼前往潮間 ... 於 preschool2.idatatw.com -

#59.易飛網在地遊- 搜尋

【澎湖趣遊樂】浪漫七美+藍洞秘境巡航之旅 ... 【澎湖玩水趣】東海浪漫玩水之旅. 澎湖. 岐頭遊客中心. 7 小時. 1,300 元起. 購買 · 【澎湖好好玩】澎湖市區夜釣小管. 於 ea.ezfly.com -

#60.東海無人島跳島一日遊| 澎澎灘・鳥嶼・水上活動體驗

【澎湖】跳島|東海無人島跳島一日遊| 澎澎灘・鳥嶼・水上活動體驗. ... 水上活動當然很刺激也超好玩, 令人最深刻的事是在澎澎灘水上活動海灘邊因為 ... 於 www.potatomedia.co -

#61.澎湖東海一日遊推薦 :: 郵局ATM在哪裡?

郵局ATM在哪裡?,戀夏東海一日遊PTT,澎湖東海水上活動,澎湖東海好玩嗎,澎湖東海介紹,澎湖東海半日遊,戀夏東海一日遊費用,澎湖東海一日遊費用,銀海遊艇東海一日遊. 於 post.iwiki.tw -

#62.澎湖東海無人島跳島+透明獨木舟一日遊 - Featured

# 巡航東海無人島,潔白沙灘配上湛藍大海,探訪柱狀玄武岩自然景觀及海燕鷗的故鄉 · # 透明獨木舟輕鬆欣賞海底珊瑚礁與熱帶魚! · # 各項水上活動任選:SUP ... 於 amplelife.pixnet.net -

#63.澎湖東海一日遊- 菊島旅遊

員貝嶼巡航(文房四寶)+海上垂釣(一人一竿)+體驗漁夫收蟹網中午回港漁貨物料理品嘗(沙港風味餐:六菜一湯)+踏浪天堂/抓螃蟹/撿貝殼/玩海星+親身體驗保存石滬奇蹟+戲玩野鰻 ... 於 www.ezpenghu.com.tw -

#64.古早味粉漿蛋餅25元就吃的到 - Nini and Blue 玩樂食記

北屯蛋餅是台中北屯市場、北屯國小旁的在地古早味粉漿蛋餅店,北屯蛋餅主打現點現做的粉漿蛋餅和燒餅夾蛋等台式早點,沒有浮誇的內餡口味變化, ... 於 niniandblue.com -

#65.推薦澎湖的一日遊行程與跳島行程 - 夏澄Villa

澎湖 離島交通澎湖其他離島以本島為中心,分為北海、東海、南海及內海。 ... 因為除了澎湖本島非常好玩外,澎湖的每一座外島都呈現著完全不同特色的風情! 於 www.ataoi-hotel.com.tw -

#66.澎湖東海銀海

在一連推出澎湖花火節住宿特輯後,你找到理想中的澎湖住宿或澎湖民宿了嗎?HotelsCombined 編輯部也準備安排一場小團體的澎湖自由行,提前幫各位比價搜尋 ... 於 istitutocomprensivoserrone.it -

#67.澎湖秘境之旅-東海漁業體驗.來生態大探索 - 世興旅行社

來澎湖旅遊這次算是我第三次到訪,客人常常問我澎湖到底有什麼好玩的,一般遊客都去了吉貝或者七美,但個人覺得東海的美更不能錯過,特別喜歡把客人帶來了解澎湖的自然生態 ... 於 www.newamazing.com.tw -

#68.澎湖東海一日遊--新來發 - 非比尋常的筆記

但小女覺很好玩哦,行程也很豐富有釣魚、撿貝殼、浮潛、獨木舟,抱墩。都很好玩。 新來發的船有二層,由於我和小女都會暈船,所以跑了第一名,選了 ... 於 ff1975.pixnet.net -

#69.澎湖本島與北海東海三日遊> 離島之旅 - 交通部觀光局

通梁村位在白沙島的西端,即在通過跨海大橋鄰近不遠處,通梁古榕位在通梁村保安宮前,樹齡至今已經有三百多年,傳說三百多年前有艘貿易船在吼門水道遇難沉沒,僅剩一株樹苗 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#70.【澎湖景點推薦】大東海行程,跟著歐船長勇闖大 ... - 旅行履行中

本月份熱門文章 · KLOOK限時優惠 · 澎湖景點美食懶人包攻略 · 澎湖鄉鎮景點美食清單 · 澎湖自由行套票優惠 · 澎湖限時住宿優惠:立即索取 · 旅遊資訊 · 澎湖景點 ... 於 jatraveling.tw -

#71.[澎湖旅遊] 東海新來發一日遊(玄武岩地質公園,世界最美沙灘 ...

[澎湖旅遊] 東海新來發一日遊(玄武岩地質公園,世界最美沙灘,澎湖夜釣小管,休閒漁業 · 1. 員貝文房四寶-石筆、石硯、天書、天使遺落人間的裙子。 · 2. 鳥嶼大 ... 於 pedrowu99.pixnet.net -

#72.澎湖東海跳島之旅:珊瑚礁釣魚浮潛、餵海鷗、海上獨木舟

澎湖 旅行提案|澎湖東海跳島之旅:珊瑚礁釣魚浮潛、餵海鷗、海上獨木舟、神秘果凍海初公開 · 員貝嶼巡航:石筆與石硯組成的文房四寶 · 船長的私房秘境:果凍海初公開 · 雞善嶼 ... 於 journey.tw -

#73.澎湖東海鳥嶼一日遊|餵海鷗X海釣X海上鞦韆High翻天

參加澎湖東海鳥嶼一日遊行程旅客,請自行前往澎湖東海岐頭遊客中心集合(澎湖縣白沙鄉岐頭村16-5號)。 攻略. 2021-02-26. 來去澎湖浮潛潛水,8個後悔沒早點發現的水上 ... 於 www.tripbaa.com -

#74.澎湖離島一日遊玩樂攻略無人島沙灘玩透明獨木舟、海上溜滑梯

澎湖 是今年國旅最熱門的旅遊首選,除了在澎湖本島之外,散落在四周的小島更值得一訪。部落客「土豪哥與太后的匪類人生」就推薦東海一日遊行程, ... 於 travel.ettoday.net -

#75.【澎湖一日遊景點】 澎湖東海跳島之旅,海上秘境藍洞牛奶湖

一日遊行程 · 08:00 出航 · 澎湖東海七景島巡航:海上餵食海鷗 · 登陸澎澎灘沙灘漫步(澎湖最年輕新生島) · 珊瑚礁釣魚 · 浮潛,水上跳船滑水道,獨木舟,船上 ... 於 maggielife.tw -

#76.澎湖|東海跳島一日遊- 員貝嶼果凍海秘境、鳥嶼 - 艾瑞克Go -

澎湖東海 一日遊超好玩,員貝嶼、鳥嶼、雞善嶼這幾個美麗的澎湖小島你們都來過了嗎? · 上面這張照片真的是在台灣嗎? · 這樣的行程費用包含中文導遊、往返船 ... 於 ericgo.com -

#77.【澎湖景點】2022澎湖旅遊必去22大熱門體驗行程景點 ...

澎湖 三天兩夜景點全攻略! 另外推薦22個澎湖行程 千萬不要漏掉的澎湖旅遊 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#78.澎澎灘水上活動-東海一日遊(一) - 隨意窩

東海 是澎湖近年來新興開發的海域,大部份的活動以生態旅遊為主, ... 抵達澎澎灘,這時參與水上活動的遊客登岸後,接著即可投入刺激又好玩的各項水上活動,其他人則可 ... 於 blog.xuite.net -

#79.澎湖花火節玩好玩滿KLOOK精選五大特色必玩水上活動 - 聯合報

免出國到澎湖東海的無人島就能拍,行程將會來到著名的澎澎灘,潔白的沙灘與清透見底的海水,讓它擁有台版馬爾地夫美稱,在這裡除了能划透明獨木舟,拍彷彿 ... 於 udn.com -

#80.【澎湖。花火節Day2】超級東海一日遊 - 粿粿的生活足跡

澎湖 之旅第二天,我們要出海玩囉~~小孩最期待的水上活動(海釣x 海上盪鞦韆x 跳水x 潮間帶抱墩), 我們本次是參加戀夏之旅的超級東海一日遊行程,超好玩, ... 於 whitney03050305.pixnet.net -

#81.閨蜜遊澎湖四天三夜|晶翔號東海一日漁夫體驗

大人小孩都超愛的體驗。握住船舵在船長的護航下,船長說會騎車開車就會開船。閨蜜立即驚呼有動ㄟ,還有感覺開歪了,也太有領悟力,童心大開大呼好好玩。 於 www.grandma.tw -

#82.澎湖旅遊、金門旅遊、馬祖旅遊-台灣-中部出發 - 雄獅旅遊

你已計畫好浪漫澎湖之旅嗎?澎湖旅遊多種玩法超好玩!無論是今夏最HOT的玩水上活動、搭船巡航人氣景點藍色仙境-西吉藍洞、七美的浪漫雙心石滬、氣勢磅礡的大菓葉柱狀 ... 於 www.liontravel.com -

#83.【澎湖旅遊】澎湖東海一日遊!首登無人島「澎澎灘」體驗透明 ...

超嗨的海上跳水及水上溜滑梯,也是行程內的重點,船上幾乎一半以上的人都有參與其中。 享受那瞬間滑進水中的快感,好玩又刺激,我們在遠處都還能依稀聽到 ... 於 decing.tw -

#84.澎湖行程選擇攻略|東海一日遊行程這麼多怎麼選? 盤點 ...

澎湖 價格實惠又可以玩上一整天,一定要大推東海行程,東海指的是以員貝嶼、鳥嶼、小白沙嶼、雞善嶼和錠鉤嶼一整個東海島嶼,通常東海巡航的活動也都以 ... 於 fashionmom.tw -

#85.澎湖無人島澎澎灘透明獨木舟SUP、東海餵燕鷗! @ 旅職人

那麼推薦大家最新最夯的澎湖套裝行程【澎湖東海浪漫之旅】,東海一日遊活動超豐富澎湖無人島水上活動. ... 澎湖東海好玩嗎? 銀海遊艇浪漫東海一日遊 ... 於 r68pm1.pixnet.net -

#86.澎湖親子沙灘三日遊行程參考-愛玩美澎湖旅遊網-2022澎湖自

【澎湖東海跳島一日遊】澎澎灘+龍蝦島+鳥嶼,抱墩撈龍蝦吃海鮮- 喵爸. ... 超夯網美打卡秘境、超唯美的玻璃海景點,其實澎湖比你想像中的還要好玩好幾倍~搭配澎湖景點 ... 於 autoescuelalaureano.es -

#87.頭頸癌首進男性十大癌症第3名!復發患者新型局部治療露曙光

【圖】空拍機立大功這些角度的美景你看過嗎? ... 記者蕭宇廷/臺中報導東海大學近年產學與技術研究發展成果豐碩,受邀參加2022年亞洲生技大會暨 ... 於 www.msn.com -

#88.澎湖水上活動穿著

等各式行程,我們這次是參加銀海遊艇澎湖東海超值一日遊,行程會前往超美的澎澎灘玩澎湖險礁. ... 【澎湖旅遊】澎湖三天兩夜-行程總整理,好吃好玩懶人包. 於 pp.eurocio-events.eu -

#89.海上獨木舟&SUP&餵海鷗、船上滑水道&盪鞦韆、走跳東海七 ...

除了欣賞澎湖花火節外,澎湖還有什麼熱門景點或水上活動? 澎湖旅遊、澎湖自由行文章延伸閱讀. 澎湖自由行必備行程、票券 ... 於 threeonelee.com -

#90.澎湖龍蝦島,搭頂級東海黑曼巴私人豪華遊艇行程。澎 ...

難道這艘船會跟科比一樣,把大海當自家遊樂園,滿場飛奔嗎?? 跟後面絕大部分的白色遊艇不一樣,這船全身黑。 而且更流線,船身前半 ... 於 qqhair.tw -

#91.澎湖親子水上活動太好玩! 跳島到澎澎灘大玩 ...

體驗立槳SUP,每個人都能是運動高手,還能在船上親自拿小魚餵食燕鷗!推薦這個超讚的東海一日遊行程,孩子們都玩到不想走啦!現在就跟小資爸一起體驗無人島 ... 於 siaozi88.pixnet.net -

#92.「澎湖花火節」7大精彩行程推薦!海上SUP賞煙火、透明獨木舟

花火節來到澎湖除了欣賞煙火外,當然也要拍美照留下美好回憶,好玩又能 ... 浮潛外,也能參加「東海龍蝦島跳島體驗」,行程除了可以前往澎湖東海有 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#93.澎湖水上活動穿著

等各式行程,我們這次是參加銀海遊艇澎湖東海超值一日遊,行程會前往超美的澎澎灘玩澎湖險礁. ・活動時間:下午場16:00 - 18:00. 澎湖有90個離島,好玩的離島又分成東海 ... 於 wo.propertybg-video.eu -

#94.澎湖跳島|東海無人島跳島一日遊| 澎澎灘・鳥嶼・水上活動

澎湖東海 無人島一日遊,划著透明獨木舟展開海上巡航,暢玩水上活動, ... 東海浪漫之旅包含:無人島餵魚/超好玩水上活動組合/乘船東遊無人島巡航/浪漫漁村之旅 ... 於 www.klook.com -

#95.澎湖行程規畫.吃喝玩樂住宿一包就搞定,澎湖花火節就醬玩!

Q1.澎湖怎麼去,交通時間多久? ➤玩澎湖,可搭飛機或是搭船,從台北松山機場搭到澎湖約1個小時,來回票價約$4000,從嘉義布袋或高雄港搭船到澎湖,大約1.5~2個小時,來回船票約$2000。 Q2.澎湖行程可以怎麼安排? ➤澎湖景點超豐富,可以玩馬公市區,也能跳島小旅行,搭船玩七美島、萬安島、吉貝島,建議安排的二天一夜或是三天二夜較充實,搭配年度限定的澎湖花火節更好玩唷。 於 fullfenblog.tw -

#96.瘋玩澎湖東海浪漫之旅小孩也能自己划手搖船透明獨木舟SUP立 ...

年輕族群最愛的瘋狂 東海 玩水行程都在銀海現在引進了親子最愛的透明獨木舟,SUP立式划槳還有小朋友自己也能划的手搖船,實在是太 好玩 !! ... 原本還擔心手搖船小孩不能駕馭,沒 ... 於 hi-in.facebook.com -

#97.不是只能看煙火!2022澎湖花火節「超前部署」7種玩法

花火節來到澎湖除了欣賞煙火外,當然也要拍美照留下美好回憶,好玩又能 ... 也能參加「東海龍蝦島跳島體驗」,行程除了可以前往澎湖東海有台灣馬爾地 ... 於 www.gvm.com.tw -

#98.東海七島巡航+海釣+餵燕鷗+跳水+海上盪鞦韆+鳥嶼登島 ...

帶寶寶去澎湖。超好玩”澎湖戀夏之旅”-東海七島巡航+海釣+餵燕鷗+跳水+海上盪鞦韆+鳥嶼登島午餐+岐頭潮間帶(上) ... 很推薦大家來澎湖一定要參加出海的一日 ... 於 www.birdcp.com.tw