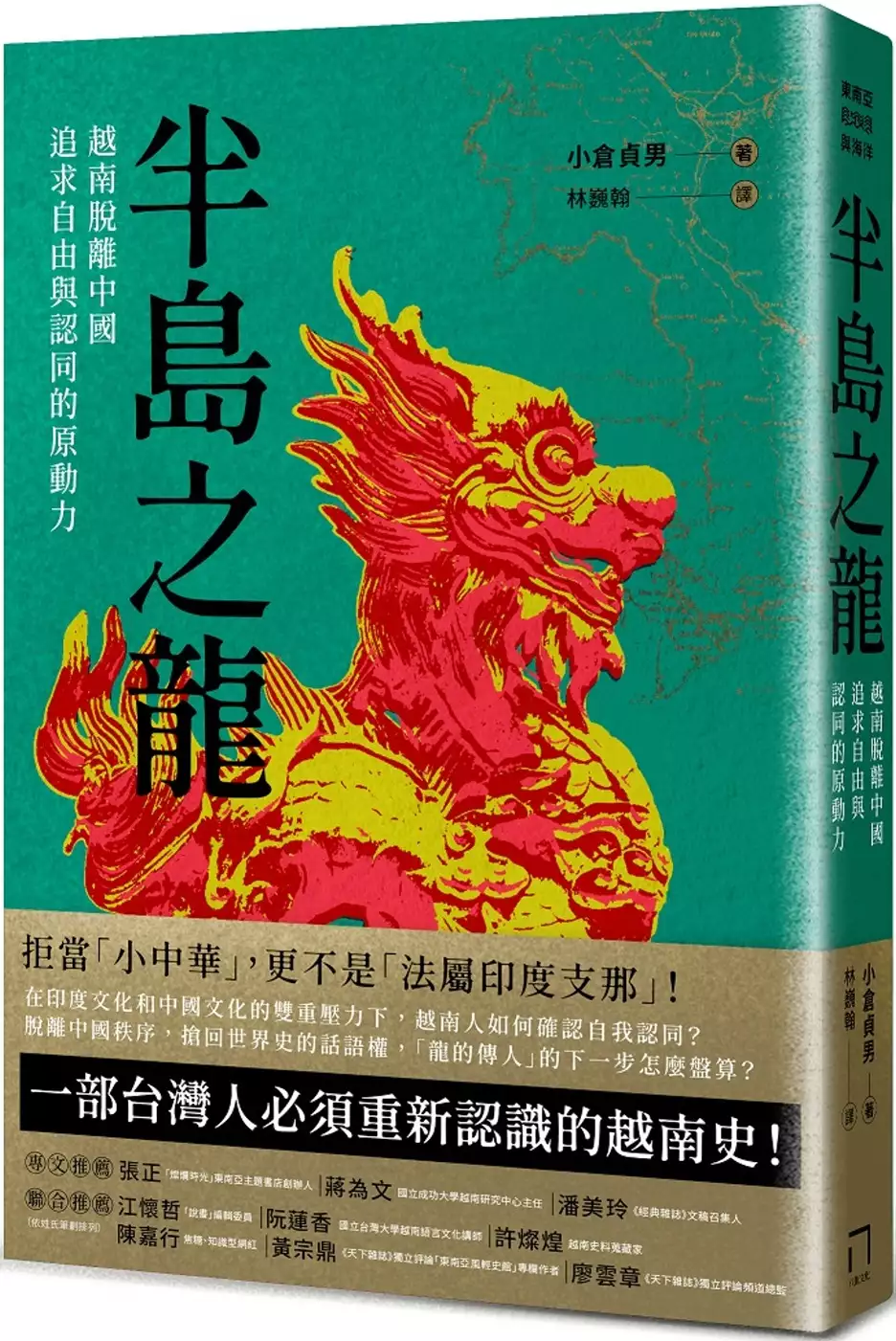

越南人的祖先的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小倉貞男寫的 半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力 和薩謬爾.杭亭頓的 文明衝突與世界秩序的重建(經典新校版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站越南人的祖先崇拜-搜狐2008奥运也說明:越南人 也和其他东方人一样,注重孝道。在每一个家庭中,子女孝敬祖父母和父母是不可缺少的意识。对死去的先人,越南人崇拜甚笃,因而对祖先的崇拜信仰 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和聯經所出版 。

國立高雄科技大學 海洋事務與產業管理研究所 高瑞鍾所指導 施晧偉的 《海岸巡防法》準用《警察職權行使法》之研究-以岸巡隊勤務為例 (2021),提出越南人的祖先關鍵因素是什麼,來自於海域執法、海岸巡防法、海巡署、警察職權行使法、岸巡隊、即時強制。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 林修澈所指導 阮氏荷安的 雙頭制的神明信仰系統:越南民族宗教的聖道與母道 (2019),提出因為有 越南民族宗教、雙頭制、聖道、母道的重點而找出了 越南人的祖先的解答。

最後網站越南人是什么民族?他们是汉人吗? - 搜狐新闻則補充:先祖父洪顺三年(公元1511年)从涂山漂流到此,立居乡邑。 这是万尾村京族人的记载,在公元16世纪的时候,京族的祖先从越南的涂山来到了中国, ...

半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

為了解決越南人的祖先 的問題,作者小倉貞男 這樣論述:

越南――「龍的真正傳人」! 在帝國夾縫之間奮力求生的越南, 在世界史上持續發出響亮的怒吼! 龍的真正傳人,秉持東南亞文化認同和民族自豪, 讓越南成為史上唯一擊敗中國、蒙古、法國、美國等強權的國家! ◆ 以清晰的學者之思,流暢的記者之筆 透過說故事的方式,完整解答越南史 ──日本越南史專家小倉貞男的畢生代表之作! ■最陌生的鄰居:越南 說到越南,你(妳)會想到什麼?是風光旖旎的下龍灣、古色古香的順化皇城?還是價格實惠又美味的越南河粉、法式麵包?台灣和越南隔著南海遙遙相望,台北飛河內,只不過兩個小時。可是,即使兩者的地理位置如此接近,台灣人對越南史恐怕

仍是一知半解。其實,台灣和越南有非常多的共通點:兩者都受到中國制度和文化的深遠影響,也都曾身為列強的殖民地而邁入現代化,最重要的是,兩者都在追求自我認同的道路上勇往直前。 日本學者小倉貞男曾長期擔任《讀賣新聞》西貢(今胡志明市)特派員,第一線觀察越南社會數十年來的脈動與變遷,甚至親身經歷越戰;可謂窮盡他一生心血的代表之作——《半島之龍》,以清晰的學者之思,流暢的記者之筆,透過說故事的方式,完整解答越南史。 小倉貞男以「A、B」兩軸建構出一部完整的越南史:「A軸」是指越南和中國長達一千年的互動歷史;「B軸」則是指越南脫離中國統治後,躍上世界舞臺,與其他國家互動的另一段千年史。唯有正確

地理解「A、B」兩軸的脈絡,才能完整地明白越南何以成為今日的越南。 ■A軸:越南中國,一邊一國! 越南史的第一個千年,不得不提它和中國的牽扯糾葛;而這一切,得從漢帝國說起。自從漢帝國征服趙佗所建立的南越王國後,越南便受到中國長達千年的高壓統治。與此同時,中國也向越南輸入官僚體制、漢字、儒家等文化,企圖把越南打造成東南亞版的「小中華」。但越南人民對於自身文化的高度認同,使他們意識到越南從來就不是中國的一部分。另外,由於派駐在越南的中國官員長年貪汙腐敗,導致越南人頻頻揭竿起義,其中更有深具越南特色的女性所主導的抗爭,例如「徵氏姊妹」、趙嫗等人所領導的反抗。 越南史上有三次著名的白

藤江之戰,即分別發生於九三八年的越南(吳朝)對抗中國的南漢政權、九八一年的越南(前黎朝)對抗宋帝國,以及一二八八年的越南(陳朝)對抗蒙古帝國,三次戰爭最後都以越南勝利告終。面對來自北方的中國大軍和蒙古鐵騎壓境,為何越南人總是能以寡擊眾?關鍵在於越南朝廷和人民同仇敵愾,團結一致。小倉貞男指出,中國對越南長達千年的壓迫,不只意外地形塑了越南人的民族認同,更成為日後越南對抗帝國主義、追求自由與認同的原動力。 ■B軸:與東南亞王國和法國的互動,形塑今日的越南 身為東南亞文化圈的一部分,脫離中國壓力的越南,還得面對其他東南亞王國的挑戰,例如當時雄霸一方的真臘、老撾、素可泰等(即今天的柬埔寨、

寮國和泰國)。雖然它們彼此兵戎相向、爭奪土地,但更多是商貿往來和文化交流。越南有自己獨特的村落共同體,管理村落的是「長老評議會」,而「竹垣之內不受君令」、「水田屬皇帝,寺院歸村落」等說法彰顯出越南獨有的東南亞式的制度文化。正是在「南進」的過程中,越南吸收了其他國家的文化精隨,創造出今日豐富的越南文化,更形塑了今日的國家雛形。 十九世紀清法戰爭之後,越南從此切斷了和中國的「藩屬」關係,變成法國的殖民地。法國傳教士亞歷山德羅所創造的越南語拉丁字,更成為今日越南國字的基礎。法國殖民時期,正好也是越南在傳統與現代之間掙扎和調試的轉型期。為了抵抗法國統治,越南的知識分子們百般嘗試,有採取武裝游擊抗

法的潘廷逢、黃花探等人,也有主張在體制內和平抗爭的潘周楨;而「最後的皇族」保大帝、「東遊運動」潘佩珠、「越南國父」胡志明、「紅色拿破崙」武元甲等人的傳奇故事,也在這般動盪的年代裡流傳開來,至今仍膾炙人口。 ■對台灣來說,越南很重要! 翻開《半島之龍》,會發現這是一段越南人民團結起來、抵抗外侮的壯闊史詩,也是一本以東南亞文化的脈絡而解釋越南何以成為越南的佳作。小倉貞男透過講述精彩人物故事的方式,完整描述了在漢字世界裡覺得錯綜複雜、充滿誤解和不屑的越南史,並且解答越南人柔韌不屈的民族性是如何形塑而成。 最重要的是,越南和台灣一樣,都因為地緣因素,更多收到中國型制度文化的影響,也必

須正視和中國的互動關係。而台灣或許能從越南對抗中國、追求自主的千年歷史中,獲得寶貴的啟發和共鳴。 名人推薦 專文推薦 張 正│「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人 蔣為文│國立成功大學越南研究中心主任 潘美玲│《經典雜誌》文稿召集人 聯合推薦 江懷哲│「說書」編輯委員 阮蓮香│國立臺灣大學越南語言文化講師 許燦煌│越南史料蒐藏家 陳嘉行│焦糖、知識型網紅 黃宗鼎│《天下雜誌》獨立評論「東南亞風輕史館」專欄作者 廖雲章│《天下雜誌》獨立評論頻道總監

越南人的祖先進入發燒排行的影片

【飛峴港】

對於香港人來說,線香平平無奇,只是用來拜祭祖先、祈福、祭祀的一種用品。在越南,線香的蹤影竟無處不在,重要得成為越南人生活上的必需品。無論是家家戶戶的門前廳內,抑或是街邊的樹下,甚至該點燃蠟燭的教堂內,亦能見到一支支線香。

《果籽》栽種品味,一籽了然。

https://hk.appledaily.com/realtime/lifestyle/

《海岸巡防法》準用《警察職權行使法》之研究-以岸巡隊勤務為例

為了解決越南人的祖先 的問題,作者施晧偉 這樣論述:

海岸巡防法作為海岸巡防機關之執法作用法,具有重大及深遠之執法依據,本法自2019年第二次修法後大幅提升職權之行使,尤以本法第五條新增準用警察職權行使法之第二章及第四章,藉以提升海岸巡防機關於身分查驗、人民救濟途徑中做出憲法第23條、第24條之憲法保障,大幅提升海巡機關之執法權與人民之權益保障。海巡署在機關內可區分「岸巡隊」、「海巡隊」以及「查緝隊」,本研究將評析岸巡隊執行之勤務及所遇罅隙進行討論,端視海岸巡防法第五條準用警察職權行使法之效益、法制面探討及建議,藉以提出是類整合與盤點警察與海巡構面之觀點,媾和現行海岸巡防法做出權宜之建議與具體修法意見,建議應創立海岸巡防機關職權行使法作結,作為

未來海巡職權向上提升之建議。本研究透過文獻蒐集與歷史研析法了解我國海巡法、警職法及即時強制法案立法歷程及修法途徑,藉以透過政府文書、論文及期刊內容揭櫫出海岸巡防機關勤務之良窳與法制之探討,提出是類具體建議,使海岸巡防機關執法有據、依法行政、Due process of law。本篇研究結論為創立「海岸巡防機關職權行使法」,藉以提升海巡署職權行使與人民權益之保障。

文明衝突與世界秩序的重建(經典新校版)

為了解決越南人的祖先 的問題,作者薩謬爾.杭亭頓 這樣論述:

文明,誰是正統?世界秩序,誰說了算? 西方常說,應該提倡民主,但不能讓伊斯蘭基本教義派掌權; 伊朗和伊拉克應該接受禁止核子擴散條約,但以色列不必; 自由貿易是經濟成長的萬靈丹,但農業不行…… 【文明是問題也是解方】 自1993年,美國哈佛大學杭亭頓教授在《外交事務》(Foreign Affairs)期刊發表〈文明的衝突?〉一文後,引起全球性的爭論,成為後冷戰時代最熱門的話題。他根據原先的論點,更進一步深入探索各項爭議,而發展成系統性的完整論著。在原先的文章中,他問道,文明之間的衝突是否將主導未來世界的政治?在本書中,他回答,不僅文明的衝突是世界和平的最大威脅,而且建基

於不同文明的新國際秩序也是避免戰爭的最佳安全保障。 【理論是預言也是事實】 在後冷戰的時代,人與人之間的區別不再是意識形態或經濟,而是文化,各地區的文明越來越以祖先、語言、宗教和習俗界定自己的身分。全球政治正在沿著文化的界線進行重組,以新的組合與衝突模式取代冷戰時期的方式。目前最紛擾的地區都是位在文明的「斷層線」上,如波士尼亞、車臣、高加索地區、中亞、喀什米爾、中東、西藏、斯里蘭卡、蘇丹等,這二十多年來紛起的國際衝突在在應證了杭亭頓的觀點。 【國際關係的經典著作】 文明衝突論為真?誰對,誰錯?學術上,這恐怕永遠會是無解之題;現實中,歷史依然在前進中探索。杭亭頓在書中,對

世紀之交的各種推動力量提供了深刻而有力的分析,處處充滿洞見。前美國國務卿季辛吉(Henry Kissinger)認為本書是「冷戰結束以來最重要的著作之一」,也是「大膽,想像力豐富,並具有挑戰性的見解,對國際事務帶來革命性的看法」。在經過了時間的淬鍊,《文明衝突與世界秩序的重建》已成為探討國際關係、國際政治情勢的經典著作。 本書特色 ◆ 國際關係的經典論著,以簡明直白的文字,深入淺出地闡述自冷戰結束以來國際局勢的演進,並針對各文明區域的未來發展,做出分析與預測。即使沒有相關背景知識,也能迅速理解與反思。 ◆ 經歷四分之一世紀的反覆檢視與辯證,當今世界局勢的發展在在印證了杭亭頓的論點

。唯有了解衝突的肇因,才能進一步探討如何修補與重建世界秩序。 ◆ 針對東亞的局勢,無論是中國崛起的影響或兩岸局勢的演變,杭亭頓都有深入淺出的洞見與論述。處於廣義文明斷層線上的台灣,一定要對此切身相關的議題有所認識。 作者簡介 薩謬爾‧杭亭頓(Samuel P. Huntington) 在哈佛大學任教近60年,曾擔任卡特時代的國家安全委員會主任、美國政治學會主席,創立歐林策略研究中心(John M. Olin Institute for Strategic Studies),並擔任該研究中心所長。以對文明衝突的觀點而聞名。他認為,在後冷戰時代的世界中,暴力衝突不是由於民族國家之

間的意識形態摩擦,而是由於世界主要文明之間的文化和宗教差異而形成。 杭亭頓對研究抱持開放的態度,接納不同論點的正、反面論述,其觀點對近代政治科學的理論研究影響甚鉅,在國際關係的實務上也有廣泛應用。其好友經濟學家亨利‧羅索夫斯基(Henry Rosovsky)曾如此表示:「全世界都在辯論他的想法。」 譯者簡介 黃裕美 臺灣大學外文系畢業後負笈美國愛荷華大學。返國後從事中英編譯工作凡二十餘載。早年在新聞局刊物《光華雜誌》和《自由中國評論》擔任主編、採訪及翻譯等工作,之後任職於《英文中國郵報》及法新社。1987年,出任聯合報系中文版《美國新聞與世界報導》總編輯,後轉任《聯合報》編輯部

顧問。平時譯述以文學類見長,作品散見各報刊雜誌。 導讀 是爭議,也是經典──辛翠玲 自序 第一部 文明的世界 第一章 世界政治新紀元 引言:國旗與文化定位 一個多極、多元文明的世界 其他世界? 比較不同的世界:現實主義、極度簡約及預測 第二章 歷史和今天的文明 文明的本質 文明的關係 第三章 世界文明?現代化與西化 世界文明:意義 世界文明:來源 西方和現代化 對西方和現代化的反應 第二部 變動中的文明均勢 第四章 西方的消退:權力、文化和本土化 西方強權:優勢和沒落 本土化:非西方文化的復甦 上帝復仇 第五章 經濟學、人口統計學與文明挑戰者 亞洲的自我肯定 回教復

興 轉變中的挑戰 第三部 文明的新秩序 第六章 全球政治依文化重組 尋找歸類:認同政治學 文化和經濟合作 文明的結構 分化的國家:文明轉型的失敗 第七章 核心國家、同心圓和文明秩序 文明與秩序 劃定西方疆界 俄羅斯及其海外近鄰 大中國及其共榮圈 回教:有意識,而無凝聚力 第四部 文明的衝突 第八章 西方及其他地方:跨文明議題 西方普世論 武器擴散 人權和民主 移民 第九章 全球文明政治 核心國家和斷層線衝突 回教世界和西方 亞洲、中國和美洲 文明和核心國家:逐漸登場的陣容 第十章 從轉型戰爭到斷層線戰爭 轉型戰爭:阿富汗和波斯灣 斷層線戰爭的特色 事例:回教的血腥邊界 原因:歷史、民主、政

局 第十一章 斷層線戰爭的動力 認同:文明意識抬頭 文明的號召:兄弟之邦和海外僑民 結束斷層線戰爭 第五部 文明的未來 第十二章 西方、多文明和單一文明 西方的復興? 西方在世界的定位 文明的戰爭和秩序 文明的共通性 導讀(節錄) 是爭議,也是經典 這是一本爭議之書 《文明衝突與世界秩序的重建》原著完成於1996年,主要論點首見於作者杭亭頓在1993年發表於《外交事務》(Foreign Affairs)季刊的專文。杭亭頓將之擴充成書之後,迅速被翻譯成數十國語言,發行遍及全球,歷久不衰,且一再被列入各種推薦必讀書單。然而另一方面,杭亭頓書中所言,卻也引發極為不同的回應。

贊同者,譽之為先知,推崇其對世事的洞悉;反對者,則有各種責難、強烈抨擊,譏之為學術的敗筆與偏見。 先知的預言?保守的偏見? 杭亭頓的文明政治理論,為國際政治分析增添一層新的觀察濾鏡。他並依此大膽預言各種可能出現的場景,諸如:中國興起對美國形成根本且全面的挑戰;伊斯蘭世界與西方的衝突加劇;儒家―伊斯蘭聯盟出現,中國、巴基斯坦、伊朗等國聯手,反對西方武器擴散、人權與其他議題;印度在南亞權力擴張、制衡中國、反制中巴結盟,而美國支持印度此舉;伊斯蘭基本教義的宗教復興運動再現,影響土耳其、巴基斯坦等國與美國關係;土耳其、前東歐、蘇聯等出現認同轉型現象或文明斷層線衝突;中產階級逐漸興起的中國,

政治能否開放,端視華南地區能否出現不同的黨派,以及鄧小平後的第二代接班人;東亞其他國家未必接受中國霸權,但也不願聯美反中,與中國對抗;二戰之後成立的聯合國等國際組織權力重組,西方難以繼續獨攬大權;民粹興起,反蝕西方民主政治;全球移民危機、移民潮觸發歐洲伊斯蘭化與美國拉美化的隱憂;國際貿易與傳播科技,非但無法促進和平,反而強化文明分歧的衝突等。 至於涉及台灣的相關議題,當年的杭亭頓認為,台灣在內的東亞至東南亞華人經濟圈成形;經貿靠攏的同時,台灣獨立問題是兩岸關係最大變數;台灣的自我定位走向從自己是整個中國的政府開始、到一部份中國的政府、再到不是中國的政府,台灣等同事實獨立;北京政府的因應方

式取決於台灣所獲之支持度、北京接班問題、中共軍力發展。 比對實際進展與當年的推論,《文明衝突與世界秩序的重建》一書所寫種種,雖未必完全言中,但命中率亦不低。尤其是2001 年911 事件、中國駐南斯拉夫大使館被炸、美國對恐怖組織宣戰,乃至於20 餘年後的今天,隨著中國崛起而不斷升高對峙的中美角力等。國際政治的走勢,似乎與文明衝突理論預示的劇本相去不遠,支持者如華府保守派政策圈,對其頗為推崇。 然而另一方面,批評聲浪也始終未曾稍減,來自學術圈的抨擊尤其強烈。反駁論點包羅萬象: 有從文化與文明研究的角度,認為杭亭頓根本不了解文化是什麼、過度簡化文明的概念、批評他只以對立的角度詮釋

文明間的關係。具伊斯蘭背景的研究者,則不滿杭亭頓以「好戰」、「窮兵黷武」界定伊斯蘭文明,認為他對伊斯蘭與歷史的認知淺薄,對伊斯蘭世界的多元性缺乏認識,將16億伊斯蘭人口化約為一個單一的面貌。類似的不滿觀點亦可見於中國知識界。中國知識界普遍無法接受,杭亭頓將日益強盛的中國與中國文明視之為對西方的威脅、世界秩序衝突的來源。另有從研究方法的角度看杭亭頓,認為杭亭頓的研究得自於選擇性、片面篩揀的資料,推論過於唯心、引證偏頗,研究結論不足取。 爭議,但經典 文明衝突論為真?誰對,誰錯?學術上,這恐怕永遠會是無解之題;現實中,歷史依然在前進中探索。巧合的是,本文完稿之際,中國、伊朗傳出計畫簽署

長達25年合作協議的消息,內容涵蓋貿易投資和軍事安全等各層面;土耳其宣布將伊斯坦堡的聖索菲亞教堂改為清真寺;南海局勢升溫,中美兩國接連在此軍演。《文明衝突與世界秩序的重建》雖非預言書,但杭亭頓在20年前提出的論點,確有其參考價值。 在時序從1990 年代的蘇聯解體,推進到21世紀即將近入中期、作者也早已作古的此刻,是值得重新翻開這本已成經典的《文明衝突與世界秩序的重建》,繼續在混沌的世界局勢中,檢證杭亭頓的警世之作。 辛翠玲(中山大學政治經濟學系教授) 文明的戰爭和秩序世界各大文明的核心國家都捲入全球戰爭,雖極不可能但也不能完全排除可能性。我們曾指出,這種戰爭可能是不同文明族群間的斷

層線戰爭升高所致,最可能的情況是穆斯林對上非穆斯林。戰爭升溫最可能的導火線是狂熱的伊斯蘭核心國家競相提供援助給它們四面楚歌的同一個教派的弟兄。但如果第二和第三層盟邦為了本身利益不願過分介入,戰爭較不可能升溫。全球跨文明戰爭比較危險的來源之一是不同文明及其核心國家間權力均勢的變動。長此以往,中國的興起及這個「人類有史以來最大的玩家」越來越專斷的行徑,將在21 世紀初對國際安全造成嚴重的壓力。鑑往知來,中國躍居東亞和東南亞主導強權對美國最不利。考慮到美國這層利益,美國和中國的戰爭會怎麼發展?假定在未來,美國部隊已撤離朝鮮半島,南北韓也已經再度統一,美國在日本的駐軍大幅縮編,而台灣和中國也已經達成和

解,台灣繼續維持實際上的獨立,但明確的承認北京當局的宗主地位,並在中國協助下,仿1946年烏克蘭和白俄羅斯的模式重返聯合國。南海石油資源的探勘已加速進行,大部分落到中國手裡,但仍有一些歸越南控制的地區由美國公司開發。中國因新的軍力預估而信心大增,並宣布將完全控制這個中國一向聲稱擁有主權的全部地區。越南反抗,而使中國和越南戰艦爆發戰爭。中國為了一雪1979年的前恥而出兵越南。越南人要求美國援助,中方則警告美國不要插手。日本和其他亞洲國家不知所措,美國說無法接受中國占領越南,呼籲對中國進行經濟制裁,並派它所剩的幾支航空母艦戰鬥群之一到南海出任務。中國斥之為侵入中國的海域,並對戰鬥群發動空襲。聯合國

祕書長和日本首相努力斡旋停火協議不幸失敗,戰火蔓延到東亞其他地區。日本禁止美國使用駐日基地來對中國採取行動,美國無視於這項禁令,日本只好宣布保持中立,同時隔離基地。中國的潛艇和從台灣及中國大陸基地起飛的戰機,對美國戰艦及東亞的基地設施構成嚴重威脅。同時,中國的地面部隊開進河內,並鯨吞了越南大半江山。

雙頭制的神明信仰系統:越南民族宗教的聖道與母道

為了解決越南人的祖先 的問題,作者阮氏荷安 這樣論述:

本文以「越南民族宗教系統」為研究對象,透過這個研究試圖系統化越南民族宗教,然而從宗教所串連的文化、歷史、思想等來重新省視越南位於東南亞文明和中國文明之間的民族個性。東南亞作為一個區域的單位可以找到他們的共同點,一點是稻米文化,另外一點是母系社會的觀念和結構。在這樣的文化空間,越南在東南亞裡面有一個特殊的地位,因為越南是東南亞國家裡面深受中國文化的影響。中國社會的基礎是父系社會,大家也常常用這樣的眼光來看待越南,似乎越南也是個父系社會,在東南亞裡面顯出特殊的地位。事實上,深入理解越南社會以後, 發現它的文化底層還是母系社會。在深受中國文化之後,在現代的越南社會仍然可以看出母系社會的一些特質,例

如女人在家庭運作中的主導地位。因此,越南神明世界應該是以女神為基底,上面覆蓋一層男神,表現出強烈的越南性格,並且和中國父系性格有明顯的區隔。一、Approche:文獻彙整與田野深入調查本文從彙整有關「聖道」和「母道」神明的神話、傳說、歷史紀錄、宗教經典、降筆文、朝聖歌文、靈媒活動記錄等。透過古典漢文書籍和越南本土的古典漢文和喃文材料、近代法國遠東博古學院的越南研究以及現代國內和歐美越南宗教研究著作,本文從中試圖找出:一、越南宗教信仰在每一個時期的概況;二、最貼近真實信仰活動的觀察和記錄;三、從不同的研究角度如何看待越南民間宗教以及如何理解聖界和俗界在越南社會上的相應觀系。從而,站在前人的觀察和

論述,希望能夠推進一步為越南民間宗教畫出比較有系統性的全景。若文獻考查從時間軸上給予比較歷史性的理解,田野調查則提供了實物的驗證和當今的信仰情況和發展趨向。透過北中南重點廟宇田野,可以觀察到當今信仰對其歷史的理解、對現今社會政治宗教環境的發展策略以及推斷其在未來的發展趨勢。另外,從對當今從事信仰儀式工作者的訪談,可以對比文獻所記錄材料跟現實的落差,從田野資料來補足文獻記錄,以更全面看待越南民間信仰的面貌。二、越南的雙頭制民族宗教系統:聖道與母道若「聖道」建構的背後是國家政權的大力推廣,那麼「母道」的發展則反映了本土信仰力量。若「聖道」支撐著國家的獨立民族精神,「母道」則化解民族之間、信仰之間的

差異或衝突。對比聖道是政治勢力所塑造出來,母道則由民間能量引領出來的。當「母道」也強大起來,民間力量足夠與「聖道」聖到抗衡,「母道」與「聖道」也經歷了消長到收容過程,成就了越南雙頭制民族宗教系統。在互相競爭的時候,代表在地本土力量的「母道」雖然強大,但面對具有支配人政和神政的統治階層,在某種程度上會互相交融。同時,也各自對外收容,「母道」則匯聚了各個民族的女性神明,包括占婆族、高棉族、華族的母神。聖母兩道也同時對佛教、道教、印度教神明進行交融,「聖道」則為民族建立自己的神聖祖先,與中國區分開來。聖母兩道也調節世俗權威和神聖權威之間的角力,反應了皇權從未完全掌握神權的現象。因此。在強烈力量的儒教

父權壓力之下,「聖道」仍然保存與發展,平衡了神權。三、越南民族宗教的性格第一,越南民族信仰基本上是一個雙頭制信仰結構,聖道信仰折射了越南社會的男性神明、男權意識、皇權的制裁、抗敵護國、民族獨立、民族英雄主義,而母道信仰反代表著母性神明、女權意識、民族本土力量、民族包容能力、民族文化資產。第二、越南民族宗教信仰基本上以「綜合」精神以及「受容」能力作為發展原則。若聖道的主要功能是凝聚民族精神的向心力,那麼母道的主要功能是藉由宗教神明的受容來化解民族之間的歧見。在越南抗敵護國、往南方擴大領土的過程中,這兩項功能都扮演關鍵的作用。第三、越南信仰宗教的 「方便」原則。為了讓信徒「方便」供奉神明,便可以受

容其他宗教信仰的民族入內院,或者為其他宗教信仰在自己祠廟旁邊興建祂的廟宇,形成了許多綜合性信仰聖地。以「方便」原則,未來母道的發展,尤其是南部的母道,可以期待更多跨宗教、民族的信仰現象。第四,神明的「靈」比神像的「形」重要。這個原則由母道運用非常自如,成為越南宗教信仰非常有趣的特徵。在越南人的宗教觀,神明的「靈」才是最重要的,該「靈」甚至可以借用其他宗教的神明而表現出來。因為神明的「靈」是信仰的核心,而其可以以不同的「形」表現出來。這種神明觀是越南母道從民間崛起但迅速跨宗教、跨信仰、跨民族發展的核心原則。第五,越南民族宗教信仰的發展過程,也是官方皇權和民間力量的互相消長過程。

越南人的祖先的網路口碑排行榜

-

#1.海洋史研究(第十三辑) - 第 13 卷 - Google 圖書結果

比如,为纪念祖先和偶尔举行的祛病仪式 rija 被取缔。197 举行宗教仪式的小屋(占语 kajang )被越南人用来表演越南传统戏剧,而且占婆人还不能表达不满。1989 阿利亚“ ... 於 books.google.com.tw -

#2.蕭進:從過年的話題,說到丟失了傳統文化| 越王勾踐| 越南

例如美國的有些印第安部落,一直流傳他們的祖先來自中國。 ... 前幾天我提到越南人也和中國人一樣過黃曆年,順便提到越南在歷史上和中國的淵源關係, ... 於 www.epochtimes.com -

#3.越南人的祖先崇拜-搜狐2008奥运

越南人 也和其他东方人一样,注重孝道。在每一个家庭中,子女孝敬祖父母和父母是不可缺少的意识。对死去的先人,越南人崇拜甚笃,因而对祖先的崇拜信仰 ... 於 2008.sohu.com -

#4.越南人是什么民族?他们是汉人吗? - 搜狐新闻

先祖父洪顺三年(公元1511年)从涂山漂流到此,立居乡邑。 这是万尾村京族人的记载,在公元16世纪的时候,京族的祖先从越南的涂山来到了中国, ... 於 3g.k.sohu.com -

#5.112期-臺灣與越南的春節差異 - 蘭陽博物館

除夕子時過後,臺灣人會去去廟宇拜拜,上香祈福,參加如搶頭香、新春點燈、過平安橋等活動。 越南除夕祭拜的對象:祖先、土地公與灶神。 臺灣清明掃墓在陽曆四月 ... 於 www.lym.gov.tw -

#6.原來韓國人的祖先是越南人。知道真相的人都驚訝了!

這可以從他們姓氏追起,韓國的李姓。 有旌善李氏和花山李氏。 最早記錄旌善李氏是越南的李朝皇子來到朝鮮在12世紀初。 他的名字叫李陽煥(旌善李氏的 ... 於 viet-loan.blogspot.com -

#7.越南人算汉人吗? - 老资料网

越南人 和汉族人的关系确实很密切,但是越南人大多是京族人,在. ... 种说法说的是京族人的祖先就是神农氏,也就是黄帝,这样看来,京族人和汉族人也有着同源的关系。 於 www.laoziliao.net -

#8.「嗅」出土地的芬芳台灣香氣跨國飄香

如今,獲得國際香水設計指標性大獎的肯定,愛沙尼亞、布達佩斯、紐約、越南等,都 ... 華人社會敬神畏天、祭祀祖先的文化,使用香品的歷史已十分悠久,幾乎是有華人的 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#9.越南人都是中国姓,那他们和中国人同宗吗?说出来你都不敢信

地处中南半岛的越南自古就和中原王朝有着密切的往来,从秦始皇派军南下百越到清末, ... 现在普遍认为京族的祖先是曾经生活在百越地区的骆越人。 於 www.sohu.com -

#10.越南人的祖先,真的是汉人吗? - 新浪

越南人的祖先 ,真的是汉人吗? 一、越南人祖先首度受到我们影响. 在秦汉之前,我们的一些中原国家习惯把福建、浙江、广东、广西、越南等地区的部族称 ... 於 k.sina.com.cn -

#11.越南人的祖先,真是漢人嗎? - 今天頭條

一、越南人祖先首度受中國影響. 在秦漢之前,我們的一些中原國家習慣把福建、浙江、廣東、廣西、越南等地區的部族稱之為百越。 於 twgreatdaily.com -

#12.越南人的祖先是谁 - 快资讯

因此,有一种说法认为越南人的祖先是来自于中国秦汉时期的中国移民。 《史记》称,秦始皇在统一六国后曾派遣50万大军征伐岭南,并在越南的北部设置了象 ... 於 www.360kuai.com -

#13.越南人浓厚传统春节气氛的年夜饭| 文化| Vietnam+ (VietnamPlus)

按照传统观念,大年除夕晚上,每个越南家庭都会放下一切忙绿来精心准备一年中最丰盛、最重要的一顿年夜饭,以祭拜祖先,祈求来年风调雨顺,万事如意。 於 zh.vietnamplus.vn -

#14.京族:中越两国经济和文化往来的重要纽带 - 中国民俗学会

在越南,京族又被称为“越族”,是越南的主体民族,是狭义上的越南人。截至2013年,越南境内京族有约7830万人,占越南总人口的87%。我国境内的京族祖先是16世纪初 ... 於 www.chinafolklore.org -

#15.越南佛教重齋戒

吃素也是許多家庭的傳統習俗,為了祭祀緬懷祖先,後代仍保持. 吃素習俗。 許多人把素食視為信仰佛教的指標。其實,佛教最早從印度傳入越南時,並沒有規定僧人不許食肉 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#16.太阳系发现第二个太阳,每2700万年地球发生一次大灭绝与它 ...

越南 史书上记载着蜀王灭文郎国,越南人把蜀朝安阳王作为祖先敬奉?一#南越国#蜀国#越南#故事. 1307. 越南史书上记载着蜀王灭文郎国,越南人把蜀朝. 於 www.douyin.com -

#17.越南人祖先来源-西瓜视频搜索

为何半数越南人都姓“阮”:一姓独大垄断越南,先祖源自河南 · 有画说艺. 5.2万次播放· 2021-10-15. 越南人是中国人后代?他们都有中国血统,祖先来自中国 03:57 ... 於 so.ixigua.com -

#18.越南人在血統上和中國的漢人有什麼關係,他們算不算漢人?

越南人 自古與漢族人關係不淺,但它的主體民族卻並不是漢人,在越南近億人口 ... 駱越人也是當今京族人的祖先,京族人占據大部分的人口也不是沒有理由 ... 於 read01.com -

#19.打敗中國最多次的民族,越南人才是龍的傳人? 《半島之龍》

日本學者小倉貞男這本專書從歷史的角度介紹歷代越南人在獨立建國中所做出 ... 中就主張「龍」的概念及「神農」的傳說係源自越南的祖先──百越民族。 於 storystudio.tw -

#20.金馬59|最佳紀錄片《九槍》,關於移工與九顆子彈

「今天得到這個獎,站在這個位置,帶給越南人非常驕傲、開心的。 ... 「福爾摩沙台灣,除了原住民族,所有人包括我,都是華人移民移工祖先的後代。 於 www.biosmonthly.com -

#21.台灣史與基因比對呈現的「台灣人圖像」 - 板橋社區大學

林媽利的研究結論中指出,台灣的閩客與中國南方的少數民族(如歷史上的閩越族、貴州布依族),以及東南亞地區的新加坡華人、泰國華人、泰國人與越南人,在台灣人常見的 ... 於 pccu.org.tw -

#22.越南人举行的恭送祖先仪式 - VOV World

(VOVworld)- 越南传统春节通常为三天,对于工作繁忙的人,只要能四处走走,办好这三天的礼仪活动也算是心满意足了。以前,恭送祖先仪式标志着传统 ... 於 vovworld.vn -

#23.谢选骏全集第22卷 - 第 188 頁 - Google 圖書結果

与中国人一样,越南人也是姓在前,名在后,多数是单姓双字名,少数也有单姓单字名。 ... 对死去的先人,越南人崇拜甚笃,因而对祖先的崇拜信仰十分重视,世代承袭,形成规模。 於 books.google.com.tw -

#24.黃文鈴:在荊棘裡,她們迎擊「身為越南人」的羞恥

受訪時仍在柏林就讀大學的他,至今已去過越南多達六次,祭拜過祖先,親身感受到越南家人與他的連結。「對我來說,越南是我第二個家,那是我的身分,我 ... 於 www.linking.vision -

#25.廣西、越南、廣東人是同一個祖先嗎? - 人人焦點

我們經常聽說壯族的祖先是百越的後代,但是百越並非一個民族,而是南方 ... 越南、廣西,廣東屬於一個文化圈,都是來自百越之地,而今天的壯族人,更 ... 於 ppfocus.com -

#26.从祖先到入侵者:越南人眼中的南越 - 全网搜

相信应该很多人都知道“越南”这个国名的由来。1802年,阮福映建立阮朝,上书请求嘉庆皇帝同意其“南越”为国号,然而嘉庆皇帝认为历史上南越包含了今两广 ... 於 sunnews.cc -

#27.“日本”起源于中国考 A Research On Japan's Origin with China

越南人 视祭祀供奉祖先为重大之事,用以感激祖先的养育之思。许多家庭尽管宗教信仰不同,但供奉祖先是不可忽略的。春节来临前,必须重新布置祭坛,插上香烛,摆上供品。 於 books.google.com.tw -

#28.全球政府论: 中国文明整合全球 - Google 圖書結果

越南人 也和汉字文化圈的其他民族一样,注重孝道。在每一个家庭中,子女孝敬祖父母和父母是不可缺少的意识。对死去的先人,越南人崇拜甚笃,因而对祖先的崇拜信仰十分重视, ... 於 books.google.com.tw -

#29.陳耀昌:台灣的「兄弟之邦」 - 財訊

因為越南人和台系漢人一樣,都有濃濃的「百越」血統。 ... 台灣人大半的移民祖先來自閩越福建(特別是漳、泉、廈之所謂閩南人)及南越(粵)廣東(客家), ... 於 www.wealth.com.tw -

#30.盧斯達:何韻詩黃之鋒「被越南人」背後的天下帝國思想

別忘了,港獨打頭陣的青壯年都是前南越逃港難民船民……目前,這批人在港大約有三十萬人之多!」 這些知名港人是不是越南人,或者家族鏈裡有沒有越南祖先, ... 於 2newcenturynet.blogspot.com -

#31.五果盘在越南人文化生活中的意义

在春天的气息弥漫全国各地的这些日子里,人们在喜迎新春的同时也心系祖先并祈愿一个祥和与幸运的来年。因此,不难看到每户越南家庭的祭台上摆放着 ... 於 cn.nhandan.vn -

#32.越南會安古城當代明鄉人、華人及越南人之互動關係與文化接觸*

譚志詞. (2005: 44)則指出「他們分屬魏、吳、許、伍、莊六個姓氏,明香人稱. 此十位創始人為『十老』或『前賢』」。黃蘭翔(2004: 171)也表示「會. 安的明鄉人的祖先是 ... 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#33.越南- 鳳凰百科

十八世紀前半期,越南人的勢力終於到達中南半島,即暹羅灣沿岸。 ... 敎有佛敎、天主敎、基督敎、和好敎及高台敎等,敬拜神鬼和祖先的廟宇到處可見。 於 wd.travel.com.tw -

#34.龍華科技大學全球資訊網:::最新消息

龍華科大USR促進族群共好祖肇越南祭雄王美食文化好驚豔 ... 科大應外系主任、USR計畫主持人徐小惠表示,在越南人心目中,雄王是越南民族祖先,在雄王 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#35.中国总书记接见越南阮富仲同志,同宗同族 - TikTok

來自Cubssat (@cyl2842915910) 的TikTok 影片:「中国总书记接见 越南 阮富仲同志,同宗同族,共同 祖先 的亲人# 越南 回归#台灣 #中国 # 越南人 在 ... 於 www.tiktok.com -

#36.你知道嗎?為什麼越南人都姓阮? - 歷史- 網推

在越南全國範圍內,8900萬人口中,阮姓人士比例竟高達40%,差不多每兩三個人裡,就有一個姓阮,阮姓是不折不扣的越南第一大姓,到底是為什麼?越南人 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.越南的明鄉人與華人移民的族群認同與本土化差異*

這些會館通常會祭祀神明或祖先,且為重要的社群. 網絡聯繫中心。這些會館可分為二大類:第一類為明鄉人主導的俗稱明鄉. 會館的會館。譬如,胡志明市 ... 於 www.tisanet.org -

#38.越人_百度百科

越南人 系古代駱越人的後裔,先住越南北部,後逐漸南移,直至19世紀中葉始達南端。 ... 對死去的先人,越南人崇拜甚篤,因而對祖先的崇拜信仰十分重視,世代承襲,形成 ... 於 baike.baidu.hk -

#39.無上師電視台- SMTV - 正體中文

諾亞(素食者):令人尊敬的大洪水前祖先暨上帝使者(二集之一). 2022-01-16 2204 次觀看. 2022-01-16. 2204 次觀看. 聖賢人生. 20:42. 心靈書房 ... 於 suprememastertv.com -

#40.越南的祖先是中国人吗(越南人祖先来源中国人) - PPT汇

2、越南人的祖先,与柬埔寨、老挝、缅甸等混合印度血统的印支国家不同,他们都是不时期中国移民,其语言是中文方言,使用汉字和中国儒家文化,并继承 ... 於 www.ppthui.com -

#41.越南:祖先不是中国人网友:请相信科学 - 腾讯

最近看了一篇文章,说越南人和四川人是同宗兄弟,主要论据是:公元前257年,秦国发动灭蜀战争,末代蜀王杜宇(就是化作杜鹃鸟、天天泣血的那位)死, ... 於 new.qq.com -

#42.为何40%的越南人姓阮?[1]- 中国日报网 - 文化频道

美国是一个移民国家,姓氏对来自世界各地的美国人民来说非常重要。因为它们可以显示你从哪里来,甚至能具体到某一个村庄;可以表明你祖先从事的职业;也能 ... 於 ent.chinadaily.com.cn -

#43.越南人是什么民族?他们是汉人吗?|163 - 手机网易网

而且,根据京族人口最多的刘、阮二姓所说,他们祖先一开始的时候居住在越南的吉婆,后来经过迁移才到的涂山。他们以捕鱼为生,偶然机会来到了广西的巫头岛 ... 於 3g.163.com -

#44.越南为撇清与中国关系,说自己祖先是雄王 - 凤凰网历史

从这个角度来说,越南人祭祀雄王的高度跟中国祭祀皇帝是一样的。 但实际上,越南人的祖先曾经发生过变化,最初越南人的祖先并不是雄王,而是赵佗,这 ... 於 history.ifeng.com -

#45.基因证明:韩国人和越南人、台湾人的祖先几乎相同 - 韩民族日报

研究表明,现代韩国人和越南、台湾原住民等南方亚洲人是遗传基因几乎完全相同的“单一种族”。 2月1日,韩国蔚山科学技术院(UNIST)基因组研究所 ... 於 china.hani.co.kr -

#46.京族- 維基百科,自由的百科全書

由於政治(越南戰爭後自南越逃亡而定居臺灣)、社會(外籍配偶)、經濟(越籍技術人員)等因素,臺灣的京族人口逐漸增加,近年已達總人口的1%左右,因此也有少許在臺越南人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.越南、广西和广东的人是不是同一个祖先? - 喜马拉雅手机版

不是!不懂就多读读历史! 广东祖先是从北方过来的。“秦将赵佗任龙川县令后,上书朝廷要求从中原迁居五十万的居民至岭南。从中原迁来的50万人,除了遭 ... 於 m.ximalaya.com -

#48.你知道越南人大部分都姓阮? - 巨匠旅遊

在美國,最受歡迎的姓氏是Smith(史密斯)。根據2010年的人口普查,約有0.8%的美國人擁有。 在台灣,最多人口的姓氏是陳。根據2018年內政部戶政司的《全國姓名 ... 於 www.artisan.com.tw -

#49.鄭俊弘橫跨16年有升職但冇加對白被封「法證祖先」尷尬搵窿瓹 ...

前香港先生冠軍38歲高鈞賢再次回歸TVB劇集,早前客串《白色強人2》獲讚演技超班,今次出演《法證先鋒5》角色亦非常有份量,飾演一個不擇手段的高級化驗師 ... 於 www.orientalsunday.hk -

#50.陳耀昌/台灣、越南、百越,新台灣之子?! - i-media 愛傳媒

r\n 以島嶼DNA為題,閳述台灣人的百越祖先,我在台灣、越南都已多次演講。但是,昨天在中央大學的經驗,卻是最特殊也最美好的一次。 於 www.i-media.tw -

#51.聊下敏感话题:炎黄子孙和盎撒人的比较

盎撒人祖先日耳曼人更早的历史咱们不太了解,登上舞台是“三大蛮族入侵罗马 ... 华夏文明三个最重要的徒弟:日本,朝鲜,越南历史上和师傅貌合神离,既 ... 於 www.6parkbbs.com -

#52.只有60斤的她從中共黑牢中走出告訴人們真相| 酷刑| 活摘器官

只有60斤的她從中共監獄中走出告知人真相(圖片來源 ... 上無法相比的美麗國家,變成了一個相信動物是人的祖先,人是猴子進化來的,真的把人洗腦變成 ... 於 www.soundofhope.org -

#53.習俗

越南人 認為頭上有祖先、有神明,因此是需要受到尊敬的地方,不可以隨便被摸或被打。透過陳凰鳳老師的解說,您將可以了解更多。有機會和越南人交流時,要謹記此禁忌喔。 於 llcsa.fltc.ntu.edu.tw -

#54.【Yahoo論壇】極簡越南史1-2/越南人與河洛人共同的祖先 ...

「貉越」的第一個國家「文朗國」是越南人公認的祖先,由神農氏後裔「雄王」於公元前2879年建立。據《大越史記全書》(15世紀)記載貉龍君(Lạc Long ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#55.中國科學家成功複製野生玉米高蛋白基因今在國際學術期刊發表

人類祖先早在9000年以前就開始馴化玉米,逐步把雜草一樣的野生玉米改造成今天的玉米。科研人員實驗發現,野生玉米在沒有施加氮肥條件下種子蛋白含量都高達 ... 於 times.hinet.net -

#56.越南人的祖先越南人的祖先是谁-黄历看网 - 老黄历

2、越南人的祖先,与柬埔寨、老挝、缅甸等混合印度血统的印支国家不同,他们都是不时期中国移民,其语言是中文方言,使用汉字和中国儒家文化,并继承 ... 於 m.huanglikan.com -

#57.越南南部華人的歷史文化 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

中國移民和越南人定居在 ... 人目前的普遍居住形式是與越南人和其他民族一起生活。在南部的一些農 ... 當父母去世時長子負責辦理葬事和祖先的祭祀。在. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#58.越南人是中国人后代?他们都有中国血统,祖先来自中国

打开App,流畅又高清. 越南人 是中国人后代?他们都有中国血统, 祖先 来自中国. 四洋气. 相关推荐. 评论4. 西方人表示看不懂!中国人血统明明非常高贵,为何却. 1.1万 57. 於 www.bilibili.com -

#59.【越南文化】越南節日多但很少放假,認識六個越南國定假日 ...

越南人也跟我們一樣,會利用這六天的假期返鄉與家人團圓,從事各種休閒 ... 雄王是越南歷史傳說中的鴻龐氏(Hồng Bàng),被認為是越南人的祖先,就像 ... 於 ai.glossika.com -

#60.鄭俊弘橫跨16年有升職但冇加對白封「法證祖先」尷尬下場慘 ...

前香港先生冠軍38歲高鈞賢再次回歸TVB劇集,早前客串《白色強人2》獲讚演技超班,今次出演《法證先鋒5》角色亦非常有份量,飾演一個不擇手段的高級化驗師 ... 於 www.weekendhk.com -

#61.法證先鋒5| 鄭俊弘橫跨16年撈極唔起被洪永城改4字花名超尷尬

日前在記者會上,鄭俊弘當眾被洪永城稱呼為「祖先」,引發全場大笑,鄭俊弘只 ... 與黃宗澤為同級,在一次搜證中陷害鄭俊弘後,逃逸至越南(圖片 ... 於 www.sundaykiss.com -

#62.越南人的祖先,真是漢人嗎? - 每日頭條

在秦漢之前,我們的一些中原國家習慣把福建、浙江、廣東、廣西、越南等地區的部族稱之為百越。當時的百越主要由幾支古越人部族組成,生活在現如今越南北部 ... 於 kknews.cc -

#63.《九槍》導演蔡崇隆的金馬感言:善待移工,才對得起我們的 ...

... 青年湯英伸事件令人痛心,現在越南青年阮國非的悲劇也不應該被遺忘。 ... 《九槍》導演蔡崇隆的金馬感言:善待移工,才對得起我們的華人移民祖先. 於 opinion.cw.com.tw -

#64.越南人為什麼大都姓阮? 因這超荒唐政策讓大家忘了祖先

在越南8900萬人口中,阮姓比例高達40%,每兩三個人裡,就有一個姓阮。阮姓是越南第一大姓,為什麼會這樣多人姓阮呢?居然跟幾次的統治階層, ... 於 www.setn.com -

#65.《半島之龍》:自古以來多次擊敗中國的越南人 - 關鍵評論網

越南 學者陳玉添教授在其名著《探索越南文化本色》中就主張「龍」的概念及「神農」的傳說係源自越南的祖先──百越民族。換句話說,越南人才是龍的 ... 於 www.thenewslens.com -

#66.越南人的祖先是勾踐? @ 另類生活 - 隨意窩

適逢今天(2007年6月15日)是越南排華29週年,選輯這篇文章的目的在於告訴越南人應以和為貴....吳王闔閭任用伍子胥為相、孫武為將,公元前506年曾一度攻破楚國; ... 於 blog.xuite.net -

#67.越南京族人就是土生华人吗国名来自于哪位中国皇帝

说起越南这个国家,我们国家南部地区的一位小邻居。很多人都认为越南人其实就是汉族人,但事实上并不是,越南的主要民族是京族,但不否认越南人的祖先 ... 於 www.52shijing.com -

#68.越南人象衝突頻繁東華博士生蹲點一年找出「以社區為本」的 ...

人象衝突頻頻登上媒體版面,為瞭解在地農民的真實想法,來自越南的東華大學自然資源與環境學系博士生阮文越(Van Viet Nguyen)在越南同奈生物圈保護 ... 於 e-info.org.tw -

#69.越南人的祖先本來就是中国人,越南(安南)本来就是中国老祖宗的 ...

越南人的祖先 本來是漢朝至唐朝中国人,越南(安南)是被遗忘的中国故土, 許多越南人是忘祖的中国人后代. 於 www.facebook.com -

#70.越南人称:炎帝不仅是中国人祖先,也是越南人祖先 - 雪花新闻

炎帝所处时代为新石器时代,是中国人形成的时期,因此,中国人也称自己是“炎黄子孙”。 然而,在越南,炎帝也被一些越南人看作是自己的祖先。 於 www.xuehua.us -

#71.越南人的祖先,真的是汉人吗?_地区 - 搜狐

一、越南人祖先首度受到我们影响. 在秦汉之前,我们的一些中原国家习惯把福建、浙江、广东、广西、越南等地区的部族称之为百越。 於 www.sohu.com -

#72.极速复仇下载720P - 在线看大香蕉视频在线下载

越南 :黄姜糯米饭+方形粽子端午节时,越南人会准备黄姜糯米饭,来感谢祖先的恩惠给子孙后代带来丰衣足食的生活,并祈求祖先保佑风调雨顺,五谷丰登。 於 yunguanvr.com -

#73.越南人和中国人是同文同种吗? - 知乎专栏

从传说可以看出,越南人是中原汉人(龙图腾),与百越的瓯人部落(水图腾)融合的后代。传说中,融合进行了两次。第一次是炎帝后代与五岭(即古代楚越地区)我原住民的融合 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#74.和平的可愛巨獸?中日「貓熊外交」與日本的大貓熊熱 - 轉角國際

兩百多萬年前貓熊的祖先即演化為以竹子作為主食,加上動作緩慢的溫馴個性, ... David)成為第一位見到貓熊的西方人,即便他只在四川看到了一張貓熊的 ... 於 global.udn.com -

#75.历史沿革- 京族 - 国家民委

京族的祖先大约在公元16世纪初陆续由越南涂山等地迁移来华,最先居住在巫山岛和江平镇 ... 京族为越南的主体民族,曾称为“越南人”或“安南人”,瑶族称他们为“交趾人”。 於 www.neac.gov.cn -

#76.這個民族祖先是客家人,如今在越南成稀有民族,人數不足五千人

這個民族祖先是客家人,如今在越南成稀有民族,人數不足5000人在我國廣闊的邊境線上有很多鄰國,在歷史上,由於地理位置接近,因此經濟文化上的交流 ... 於 www.ifuun.com -

#77.越汉关系研究 - 第 134 頁 - Google 圖書結果

因此,越南人至今仍把“雄王”看成是自己的始祖。无论是家祭还是族祭,以至民族始祖公祭,祖先祭祀都体现了越南民间对祖先不死的崇拜心理。子孙后代通过祭拜祖先、问候祖先, ... 於 books.google.com.tw -

#78.东盟国家概况 - Google 圖書結果

越南人 住房一般为土平房或砖瓦平房,住房直接建在地上,房顶是人字架。房屋布局,中为堂屋, ... 屋内正房中央的墙壁设有供台,供奉祖先的牌位。农村住土房或竹屋很普遍, ... 於 books.google.com.tw -

#79.【重新開國】重新認識台灣復國運動| 民報Taiwan People News

因為科學的基因報告,完全與歷史相反:目前台灣平地人基因,和山區原住民是一樣的,但是,台灣人基因和中國漢人不同,反而比較接近越南以及百越民族, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#80.越南人和泰国人从哪里来?在基因和文化上,谁更接近中国人?

泰国人由暹罗人和老挝人两个主要种族组成,有趣的是,泰国祖先的祖先大多是起源于中国的百越人,他们的语言也与中国南方的壮族、布依族、傣族等民族的语言 ... 於 www.skyfall.ink -

#81.越南人的祖先是先秦时代从中原移民过去的汉人后裔?真相 ...

越南 的史学家认为他们是炎帝神农氏的后裔,炎帝是个称谓,共有八世(有说九世的),第一、第二世出生于陕西省宝鸡市清姜河畔,后代进入山西、河南、湖北一带 ... 於 www.163.com -

#82.為什麼古代的百越族是他們越南人的祖先? - 劇多

為什麼古代的百越族是他們越南人的祖先? 14. 贊助商連結. 回覆列表. 1 # 宜居愛之城. 百越,是指古代中國南方沿海一帶古越族人分佈的地區。 於 www.juduo.cc -

#83.越南歷史- jojo - 越南介紹

越南 古代的家具,建筑方式和各种艺术品都是与中国的非常相似。博物馆馆藏丰富,展示了越南历史上各朝代的兴衰及越南被法国殖民统治的历史过程。 这是法国人在1929 ... 於 clps10160116.weebly.com -

#84.越南人有聽過龍五嗎?【地球幫你問】歷史議題篇

智仁勇兼具的民族; Q1:越南人知道周潤發的電影《賭神》中龍五這個角色嗎? ... 他們覺得這些國家的祖先是他們祖先的敵人,和他們沒關係,越南人不會 ... 於 dq.yam.com -

#85.謝選駿全集第2卷 - Google 圖書結果

越南人 视祭把供奉祖先为重大之事,用以感激祖先的养育之思。许多家庭尽管宗教信仰不同,但供奉祖先是不可忽略的。春节来临前,必须重新布置祭坛,插上香烛,摆上供品。 於 books.google.com.tw -

#86.香港未來無人抽煙?吸煙與禁煙中的殖民史和現代性 - 端傳媒

部分農民模仿祖先阿茲台克人把煙草捲進粟米葉來吸煙,而城市居民則把粟米葉換成了紙張,這種方法得名為(papelot), 並由法國士兵傳回本土,逐漸演變成 ... 於 theinitium.com -

#87.越南人祭祖:烧"劳斯莱斯"和"波音787"-新华网

越南 政府希望人民少花一点钱在纸扎祭品上。但政府的呼吁似乎还是敌不过越南的传统。当地人相信,为祖先准备越好的祭品,在世的子孙就能 ... 於 www.xinhuanet.com -

#88.百分之40越南人都姓「阮」! 超傻眼原因曝光 - ETtoday

很多地方的姓氏往往可以顯示一個人從哪裡來、祖先從哪裡來,甚至是社會地位,但在越南佔有30%到40%的大姓「阮(Nguyen)」,卻沒有任何特殊意義, ... 於 www.ettoday.net -

#89.國祖雄王——越南民族、國家之象徵與源泉 - Academia.edu

國祖雄王——越南民族、國家之象徵與源泉吳德盛越南文化信仰保存與研究中心1. 前言就如「流水朝宗」所形容,越南人對其祖先、來源有非常深刻地認識。 於 www.academia.edu -

#90.【越南想想】為何越南人不再過清明節?

譬如,越南人已逐漸淡化清明節日,改於過年前夕到祖先墓前掃墓。 當代的中華民國與中華人民共和國都把清明節列為國定假日並與掃墓祭祖掛勾, ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#91.越南人[越南社會主義共和國居民] - 中文百科知識

各民族人口的比例分別是:京族占86.2%、岱依族占1.9%、泰族占1.7%、芒族占1.5%、高棉族占1.4%、華人占1.1%、儂族占1.1%、赫蒙族占1%、其他民族占4.1%。 京族的祖先為百越中 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#92.歷史中的百越,是不是越南人的祖先建立的呢?如何評價百越?

沿海支黃種人,又稱百越南島人,丫染色體單倍型是01一M119,在越南占城形成,南部百越向東,到達福建,浙江南部,形成閩越,中國的壯,傣,黎等民族是其 ... 於 www.fengliask.com -

#93.三皇五帝的神農氏可能不是中國人?學者考據文獻翻案 - 風傳媒

許多人都理所當然地認為「神農氏」是中國人。但是,越南學者譬如陳玉添教授在其專書《探索越南文化本色》裡就主張神農氏其實是源自越南的古代百越文化 ... 於 www.storm.mg -

#94.越南人的祖先是先秦時代從中原移民過去的漢人後裔嗎? - GetIt01

其實越南人的祖先就是南越人,他們又被稱之為是山越民族。這群人一直都是生活在南邊。當初秦朝統一了天下,建立起了王朝制度。他們又帶兵收復了這 ... 於 www.getit01.com -

#95.中南半島專題系列報導03-越南神話看歷史起源 - 旅奇週刊

對於人類的誕生,各個國家都有自己的神話傳說或者民間故事,中國人將自己視為「炎黃子孫」,越南人的故事裡確有一則「女后生百蛋」流傳了越南人祖先的由來,而從中尤其 ... 於 b2b.travelrich.tw