身分證換發原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙有誠,邱淑宜寫的 愛是人間最好的藥:臺北慈濟醫院院長趙有誠的全人醫療 和劉后安的 民主、人權、正義:蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台胞證換發(舊證未過期)也說明:五年期台胞證剩餘效期超過6個月,有正當原因需要換發。 本人身份資訊發生變更(更改姓名或身分證字號)。 台胞證照片與本人差異過大,入境大陸時被移民官告知要換新證。

這兩本書分別來自天下文化 和元照出版所出版 。

國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 陳思先所指導 歐貞杰的 公民參與的角色及貢獻-以第七代國民身分證換發決策過程為例 (2021),提出身分證換發原因關鍵因素是什麼,來自於身分證、晶片身分證、開放決策、公民參與、工作坊。

而第二篇論文國立成功大學 法律學系 陳汶津所指導 簡硯姝的 論不動產交易所得稅之稅基 (2020),提出因為有 不動產交易所得、稅基、房地合一、土地增值稅、實價登錄的重點而找出了 身分證換發原因的解答。

最後網站戶政法令彙編則補充:次按本部95年9月29日台內戶字第0950156932號公告略以,因故未能於換證期限內換領新式國民身分證者,應於事故原因消滅後,持舊式國民身分證向戶籍地戶政事務所申請換領新式 ...

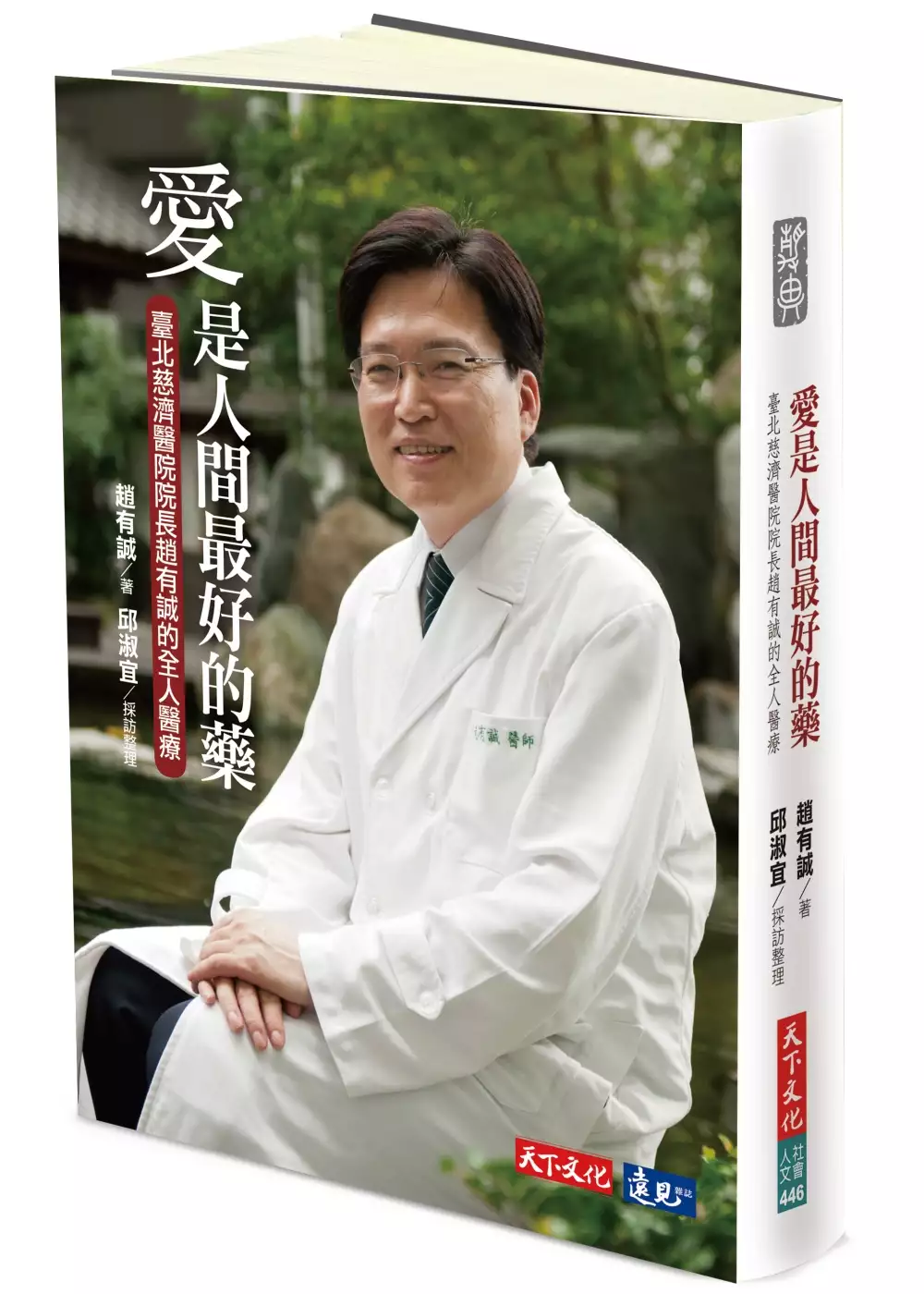

愛是人間最好的藥:臺北慈濟醫院院長趙有誠的全人醫療

為了解決身分證換發原因 的問題,作者趙有誠,邱淑宜 這樣論述:

救貧濟苦,是佛教克難慈濟功德會成立的核心宗旨。慈濟醫療志業幫助了許多因貧而病、因病而貧的民眾與家庭。藉由完整的慈善體系與眾多志工協助,過往醫護人員在醫療處置外無法提供的照顧,諸如到府往診、陪伴病人度過生命低潮,甚至提供出院後的各項生活資源,都是從「我可以做更多」的心態出發,所得到的善果。這就是「全人醫療」。 愛,是人間最好的藥。臺北慈濟醫院院長趙有誠倡導「全人醫療」,以「愛」為藥引,融入獨特的「慈濟人文」,希望將慈悲心種進所有醫護人員心中;用愛啟發愛,提倡醫師與醫護人員可以為病人做更多,鼓勵慈院同仁用心發現弱勢病人不為人知的苦難,解決他們在身、心、靈各方面遭遇的問

題,讓溫暖充滿人間。為所有就醫民眾提供優質與溫暖的醫療服務,不只救治身體的病痛,更要化解內心的傷悲。 證嚴法師勉勵慈濟人――做就對了。用大愛點亮心燈,以慈悲化解苦難,對醫護人員而言,只要持續走進人群,發散自身良能,就能帶動周遭惜福造福,以愛的循環,成就全人醫療理想。

公民參與的角色及貢獻-以第七代國民身分證換發決策過程為例

為了解決身分證換發原因 的問題,作者歐貞杰 這樣論述:

國民身分證為國人日常生活必用,無論是於公務機關洽公、或於民間機構申辦業務皆以身分證作為查核個人身分的依據,是行使權利負擔義務的基本證件。第七代全面換發身分證將朝著結合自然人憑證達成晶片化,符合數位化及行動代需求,提供實體及網路身分識別的身分證明文件。第七代身分證全面換發則是政府主動辦理開放決策,供民眾適度參與政策過程,包含晶片身分證研討會、晶片身分證焦點團體座談及晶片身分證工作坊,希望透過這些活動達到公民參與暨開放決策的效果。本研究以第七代國民身分證全面換發為案例,以公民參與及審議式民主為理論基礎,嘗試回答下列三項研究問題:一、分析本次第七代身分證全面換證過程中有哪些參與角色、審視公民參與的

貢獻以及有無化解反對的意見?決策之形式參與及實質參與樣態如何及其效果?二、公民參與第七代身分證換發政策過程中,主責機關是否有回應民眾的意見?接受了那些意見?做出了哪些回應?而這些回應參與者是否知曉?公民參與是否影響政策?三、公民參與第七代身分證換發政策的困境是什麼?本研究採用質性研究方法,先以內容分析法了解公民參與、審議民主等相關理論,再針對本次個案第七代身分證全面換發有關公民參與活動的記錄、文件進行蒐集、整理及分析。之後再以深度訪談法,訪談曾經參與過本次公民參與活動的參與者,經訪談資料分析整理後,有下列研究發現:一、公民參與政策建議的角色與曾經走過的痕跡;二、公民參與成果與政策暫停原因相關;

三、先天不良與後天失調的公民參與但持續茁壯;四、科技發展與人權保障之間的平衡。

民主、人權、正義:蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集

為了解決身分證換發原因 的問題,作者劉后安 這樣論述:

本書收錄刑事法學類文章十二篇,公法學類文章十六篇。 刑事法學類執筆的國內外刑事法學者跨越五個研究世代,有Hans-Ludwig Schreiber、蔡墩銘、Gunther Jakobs、Ingeborg Puppe、李聖傑、Bernd Schunemann、陳志龍、Albin Eser、王效文、林鈺雄、楊雲驊、何賴傑;公法學類執筆者橫跨三個世代,有許宗力、許玉秀、陳慈陽、蔡宗珍、黃昭元、江玉林、葛克昌、蕭文生、陳英鈐、陳春生、李震山、蔡志方、林明昕、林明鏘、陳耀祥、盛子龍。都是以寫作態度誠懇、研究嚴謹知名的學者,他們的作品值得細讀。 This book contains twe

lve papers on Criminal Law and sixteen papers on Public Law. The topics on Criminal Law cover the elements of criminal responsibility; objective ttribution; traditionalprotection of life; modern cyber crimes; economic crime; and related issues on the scope of prosecution and the rule of law. Topics

on Public Law include general and special administrative control; the issues of fundamental rights related to DNA and fingerprints; the establishment of administrative self-governance and parliamentary order; procedural issues on constitutional review. Authors of papers on Criminal Law embrace five

research generations, and authors of papers on Public Law three research generations. These authors are known to be sincere writers and methodical researchers. We recommend their works to you.

論不動產交易所得稅之稅基

為了解決身分證換發原因 的問題,作者簡硯姝 這樣論述:

為健全不動產交易市場,有認為應從不動產交易所得稅著手,故我國自2016年1月1日起改採「房地合一稅制」,將房屋與土地合併課徵交易所得稅,惟同時仍保留土地增值稅,僅於房地合一稅基中扣除土地漲價總數額。此一立法引起本文研究之興趣:就稅基部分是否完全解決舊制之缺失,抑或產生新的法律問題?現行房地合一稅基就「無償取得」之情形,以房屋評定現值及公告土地現值作為原始取得成本之認定,不符合量能課稅原則下實值原則之要求,此外亦可能產生擬制所得額,而有違客觀淨值原則。惟探究其根本問題,實係在於以「繼承時或受贈時」作為取得時點,將致使對於贈與人或被繼承人取得不動產至其為贈與行為或發生繼承期間之漲價部分形成課稅真

空。在「相關費用」部分,房屋稅、地價稅不得扣除是否合理,又在人民未盡協力義務情形下,以成交價額5%作為類型化規範,違背推計課稅與納稅人之實際所得相當之意旨。另外,「房地合一稅與土地增值稅雙軌並行」,仍存在重複課稅之疑義,因此須進一步思考土地增值稅之存廢。由於稅基乃係稅捐客體經量化後產生之數值,具有彰顯納稅人稅捐負擔能力之指標作用。又適用稅法時,必先認定課稅之原因事實,因而須有稅捐稽徵程序之法律規範,以實現稅捐債務法中之課稅之實體法規範。在我國施行實價登錄制度後,本文認為實價登錄制度似得作為房地合一稅課稅協力義務之一環,二制度配合下應可達到量能課稅下實值原則之要求。是以,本文亦將針對實價登錄制度

進行評析,並且討論房地合一稅配合實價登錄制度之可行性。最後,本文以實務判決作為案例,以本文之主張進行分析及深入探討,並以此反思本條規範與稽徵實況之落差。

身分證換發原因的網路口碑排行榜

-

#1.換發地點、如何辦理、新式身分證照片尺寸規格 - Holo+FACE

明年七月將開始全面換發新式身分證? 政府為了因應智能政府時代,將使用新式數位身份識別證代替現有的國民身分證. 不僅外觀變得簡約有型,資料也加強 ... 於 www.holoface.photos -

#2.【假知識】重要常識:身份証遺失?補辦身分證哪有新方法!戶 ...

如此歹徒就無法藉著銀行體系,利用你的身分證辦理新開戶或信用卡或貸款之類...至於其他的麻煩,則可由戶政事務所的「身份證領/ 補/ 換發申請書」來 ... 於 www.mygopen.com -

#3.台胞證換發(舊證未過期)

五年期台胞證剩餘效期超過6個月,有正當原因需要換發。 本人身份資訊發生變更(更改姓名或身分證字號)。 台胞證照片與本人差異過大,入境大陸時被移民官告知要換新證。 於 17tour.tw -

#4.戶政法令彙編

次按本部95年9月29日台內戶字第0950156932號公告略以,因故未能於換證期限內換領新式國民身分證者,應於事故原因消滅後,持舊式國民身分證向戶籍地戶政事務所申請換領新式 ... 於 mlhr.miaoli.gov.tw -

#5.[新聞] 昔當小三被扶正!女星「曬中國身分證」 - 看板Gossiping

近來千百惠的一段抖音影片被瘋傳,原因是她曬出中華人民共和國居民身分證,還喊話「以後可不許欺負我囉!」 千百惠27日在抖音平台上釋出一段影片,一 ... 於 www.ptt.cc -

#6.申請須知-澎湖縣湖西鄉戶政事務所

國民身分證、印章(或簽名)、戶口名簿、2年內拍攝彩色相片1張及規費50元換發國民 ... 改名當事人之配偶及子女其戶籍在他轄者,需同時辦理換證及改註戶口名簿;可在本 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#7.換發數位身分識別證「喊卡」! 徐國勇:待「專法」擬定上路 ...

有關數位身分證暫緩上路的原因,徐國勇表示,主要是「製成延後和資安顧慮」。 行政院今(21)日院會決議,換發數位身分識別證於專法制定,取得社會 ... 於 www.fountmedia.io -

#8.更改姓名及更正本名 - 新北市政府線上申辦-案件說明

姓名與人相同、不雅、特殊原因或其他原因之需要申請更改姓名或更正本名,以保障 ... 一、申請人之國民身分證、印章(簽名)、戶口名簿、已領國民身分證者需換證應備 ... 於 service.ntpc.gov.tw -

#9.【圖解】數位身分證停擺百日總檢討!拉近數位國家的距離

行政院核定48.9億元換發數位身分證,原預定今年7月展開換發,卻因資安疑慮波折不斷,歷經了8年的長跑, ... 原因一:資安疑慮,難以建立社會信任. 於 www.bnext.com.tw -

#10.獨/看過嗎?超商招牌「紅糖果」竟是隱藏版服務

... 原來在特定分店裡有限定的糖果專區。事實上台灣的超商有很多隱藏版服務,像是現烤的下午茶,甚至也有提供換機油的服務。 ... 身分證掏出來! 於 news.ebc.net.tw -

#11.按下暫停鍵後數位身分證怎麼走? - Newsweek

原定於今年7月全面換發的數位身分證(New eID),於1月21日行政院會拍板決議暫停換發。暫停原因除了疫情影響,還有資安專家與民間團體的反對聲浪, ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#12.身分證統一編號變更 - 永康戶政事務所

問:國民身分證號碼不喜歡,可以更改身分證號碼嗎? 答:國民身分證統一編號如有末碼為4或國民身分證統一編號阿拉伯數字第3碼至第8 ... 於 yungkang-house.tainan.gov.tw -

#13.內政部數位身分證最新時程出爐!明年7月開始全面換發 - iThome

未來換發的數位身分識別證將採用PC晶片卡,卡面記載姓名、出生日期等5項資料。 . 圖片來源: 內政部. 原定今年 ... 於 www.ithome.com.tw -

#14.我被資遣後有什麼應得的權益? - 勞動部

勞工於非自願離職離職退保後2年內,檢附離職證明文件或定期契約文件及國民身分證,親向公立就業 ... Q:雇主資遣勞工時,如勞工已符合退休要件,應發給資遣費或退休金? 於 www.mol.gov.tw -

#15.國民身分證遺失是否須親自回戶籍地戶政事務所辦理補證,不得 ...

二、遺失身分證時,為防範身分證被冒領及個人身分被冒用等,當事人應先辦理掛失並儘速備齊下列文件申請補發: (一)戶口名簿或具有相片之身分證明文件正本,例如:健保卡 ... 於 household.kcg.gov.tw -

#16.【健保卡】取得新式居留統一證號換發健保卡 - 僑陸組

如變更姓名、臺灣身分證號、居留證統一證號等原因申請換發健保卡者,請持居留證(或臺灣身分證)依下列方式自行申辦,換發工本費200元。 於 gocfs.ntu.edu.tw -

#17.健保卡遺失、毀損可到郵局就可以申辦囉!

健保卡如因遺失、毀損、身分資料變更、更換照片之原因,必須申請換補發卡時,可就近 ... 本國國民:國民身分證(14歲以下未領國民身分證者,得以戶口名簿代之)/汽機車 ... 於 www.post.gov.tw -

#18.常見問答-如何申請身分證? - 臺北市政府民政局

二、換領: (一)申請人:本人或委託人,因更換相片而換領國民身分證者,應由本人親自辦理。 於 ca.gov.taipei -

#19.2020 新式身分證換發懶人包:換發時間、配偶欄 - ShopBack

設計師魯少綸以台灣玉山山脈高線圖作為卡面圖紋設計,除了美感升級,也因版面整齊、具延展性,且有雙語排版等原因,讓此版設計可行性高,得以脫穎而出。 於 www.shopback.com.tw -

#20.振興五倍券綁台新放大優惠回饋滿手拿 - 台新銀行

A4, 客戶可於台新銀行振興五倍券平台查詢消費五倍券折抵,查詢時請輸入主綁人身分證字號及生日(西元年/月/日)(非本國籍者請輸入居留證號),選擇當初綁定項目(信用卡/簽 ... 於 mkp.taishinbank.com.tw -

#21.COVID-19 公費疫苗預約平台系統操作問答集

擇接種站及時段,進行預約接種。 8 公費疫苗預約平台有哪幾種. 身分認證方式? 公費疫苗預約平台 https://1922.gov.tw ,有三種方式:. 1.身分證號+健保卡卡號. 於 www.cdc.gov.tw -

#22.身分證補發和換發的差別 - freesky1146的部落格

服務||Yahoo!奇摩知識+ 教育學習如何做我要發問發表我要發問熱門: 麝香不孕痣涵義眼皮跳喝牛奶. 於 freesky1146.pixnet.net -

#23.快新聞/新式數位身分證暫緩換發內政部:111年僅編必要維護費

行政院年初拍板暫緩換發數位身分證,但根據111年度中央政府總預算文件中,內政部續編數位身分證經費達1億9040萬元。對此,內政府下午發新聞稿表示, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#24.數位身分證預明年上路!舊換新、初領免費補領費2百元漲至9百元

但因資安問題引發討論,行政院長蘇貞昌日前也承諾,不一定要7月全面換發,一定會確認安全無虞,才會全國換發。 內政部17日公告修正「戶政規費收費標準」 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#25.[請益] 申購抽籤疑問- Stock - PTT情感投資事業版

... 以下所以很好奇運作的機制是看身份證一人不管幾個戶頭就一次機會還是多個證券戶都能抽呢系統是怎麼判定呢謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 ptt-chat.com -

#26.[分享]第一次改身分證字號就上手??

這個建議準備2份,一份申請更改身分證字號,一份申請新的戶口名簿(第二份申請書在核定 ... 這個我跟大家講解一下,因為要以諧音不雅的原因去做更改. 於 enchismiling.pixnet.net -

#27.附件3 九十四年全面換發國民身分證申請書

茲因□工作忙碌□行動不便□其他(請註明原因: ),無法親自申請九十四年換發國民身分證事,特委託 持本人之國民身分證、相片及本委託書,代為辦理。 於 ws.kinmen.gov.tw -

#28.【新聞稿】晶片身分證訴訟首次開庭!隱私疑慮未解,內政部搶 ...

涉及全民身份證換發的重大政策,為何在已經有許多資訊界、法律界學者、以及公民團體的諸多具體質疑底下,內政部仍堅持強渡關山? 於 www.tahr.org.tw -

#29.退卡/退費處理方式 - 悠遊卡股份有限公司

郵寄辦理退卡者,須於退費金額中扣除掛號郵資或轉帳費,但若退費原因係卡片異常無法使用,且非人為毀損所致,無須負擔上述費用。﹙例:小遊不欲繼續使用無記名式悠遊 ... 於 www.easycard.com.tw -

#30.查捕逃犯 - 協助維護治安查詢

請輸入正確之姓名和身分證號\其他證號,本系統不作檢核。 · 通緝犯資料上網公告與通緝機關發佈通(撤)緝有時差,正確資料應以通緝機關最新發佈之通(撤)緝為準。 · 本資料僅供 ... 於 iweb2.npa.gov.tw -

#31.如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。 - 行政院公報資訊網

(四) 未換發新式國民身分證者:每年七月一日至八月三十一日清查。 ... 1、尚未辦理死亡登記,應註記原因,由死亡登記申請人提憑死亡證明文件辦理死亡登記,未於法定 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#32.股票下單系統疑遭駭!元大證海外複委託改人工接單統一證公告 ...

元大證、統一證、凱基證陸續在官網發布重要公告,提醒股民下單時預防網路駭客入侵,避免用生日、身分證字號等作為密碼之外,元大證還發現港股異常下單 ... 於 www.ctwant.com -

#33.高雄商圈夜市券加碼宇美町式優化-焦點 - HiNet生活誌

(圖/高雄市經發局提供) [廣告] 請繼續往下閱讀配合中央振興5倍券 ... 份,數量有限換完為止,每人每場憑身分證明(身分證、駕照或健保卡)限換發一 ... 於 times.hinet.net -

#34.抽獎活動辦法 - 高雄開就賺

本活動若因任何非主辦單位可掌握之因素(包含但不僅限於以下原因),如電腦 ... 領獎時應附身分證正反面影本及中獎發票正本,如為雲端載具發票,中獎者需登入財政部 ... 於 kh100.tw -

#35.「數位身分證」即將上路,卻有百位學者專家連署反對 - 科技新報

反對換發晶片身分證連署人名單。 ... 然而空泛的「絕對保證」喊話,恐怕是讓相關專家相當感冒的原因之一,正因此,連署書也要求政府需成立隱私保護 ... 於 technews.tw -

#36.九十四年全面換發國民身分證作業程序執行計畫 - 內政部主管 ...

傷病昏迷、植物人等重大疾病確實不能行走者。 年邁確實不能行走者。 嚴重身心障礙者,確實無法外出或不能行走者。 其他有正當理由經戶政所核准者。 ... 報或戶政所主動依職權 ... 於 glrs.moi.gov.tw -

#37.【開放文化觀點】數位身分證在台灣:被低估的隱私及資安風險

台灣自2015 年起再次啟動全面換發數位身分證的計畫,這是政府在1998 年 ... 個資保護的專責機關監管個資保護,是許多人認為政策不宜繼續推動的原因。 於 www.inside.com.tw -

#38.數位身分證費用調漲!補領從200變900,費用調整與這「原因」有關

圖片翻攝自UDN). 基於提升及強化國民身分證防偽變造,內政部規劃將結合自然人憑證,成為數位身分識別證(New eID)。政府原訂今年10月要開始換發數位 ... 於 mamibuy.com.tw -

#39.油症患者就診卡申請表

申請原因. (請擇一勾選). □ 首次領卡(請檢附身分證影本及相關證明文件,申請為第2 代. 油症患者需檢附生母為第1 代 ... 換發新卡(請檢附身份證及舊油症患者就診卡). 於 www.hpa.gov.tw -

#40.從被迫喊卡的數位身分證政策,看台灣與「數位國家」的距離

這場台灣數位身分證換發、走向智慧政府的摸索之旅,除了衍生的賠償與財務 ... 記者會上,內政部長徐國勇解釋,政策暫緩有許多原因,首先,是美中台 ... 於 www.twreporter.org -

#41.內埔戶政事務所-數位身分識別證(New eID) - 屏東縣政府

內政部參採各界意見,經過長期規劃,已全方面規劃數位身分識別證(New eID)(換發計畫並奉行政院108年6月6日核定),首重隱私及資安的保護,民眾可自由選擇是否使用 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#42.九十四年全面換發國民身分證作業程序執行計畫

S-link電子六法全書、超連結法規資料庫、法律、法規命令、行政規則、大陸法規、判決解釋判例、MP3&MP4、6law離線app、考古題、國家考題. 於 www.6laws.net -

#43.轉寄 - 博碩士論文行動網

研究發現,「國民卡」政策議題與「數位身分識別證換發政策」政策議題中,「問題流」被提出的主要原因都是平均每10年進行國民身分證全面換發的慣例以及配合電子化政府計 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#44.行政院拍板暫緩換發數位身分證,徐國勇:相關專法制定沒有時 ...

中央社)行政院今(21)天拍板決議暫停換發數位身分證(New eID),待專法 ... 數位身分證除了各界的反對聲浪,遭到民進黨立委的反對更是關鍵原因。 於 www.thenewslens.com -

#45.數位身分證真的要來了?最新領取時程、換發費用搶先看

換發 數位身分證的最新時程出爐囉!受到新冠疫情影響,原本預定於今年10月換發的新式數位身分識別證(New eID)將延後至明年7月全面換發。 於 www.518.com.tw -

#46.內政部「九十四年全面換發國民身分證作業研習會」業務座談及 ...

在未購置臉部影像辨識系統前,有關核對人貌規定,請依照國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法第9條規定:「戶政事務所受理初領、補領、換領或全面換領國民 ... 於 household.chiayi.gov.tw -

#47.廖啟明申請國賠遭台北縣政府拒絕陳情案

三︶ 新︵ 補︶ 換發國民身分證者, 依戶政. 所所送相片核對相符後, 貼於口卡片上並註明換發日期。 … … ︵ 七︶ 如有遺失, 應. 查明原因, 就原始戶籍登記資料補卡, ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#48.第7代身分證邁向數位化!暗藏這些數字密碼《蘋果》大解密

現行的身分證統一編號共10碼,英文字母為第一次戶籍登記地,第1個數字代表性別,1為男性,2為女性。不過很多人不知道的是,在1965年身分證換發時,僅有9位 ... 於 tw.appledaily.com -

#49.傅斯年的身分證 比第一代身分證還早的身分證

原因 在於一九四六年內政部公布「國民身分證實施暨公務員首先領證辦法」,規定中央 ... DRM:第七代身分證為晶片身分證,依內政部規劃,原預計2020年10月換發,但因資安 ... 於 museum.sinica.edu.tw -

#50.( 換發 補發)國籍許可證書申請書 - ROC Taiwan.org

換、補發原因:□污損。□滅失。 原核發證書原因:□歸 ... (□換發□補發)國籍許可證書申請書 ... 身分證號(或統編):國民身分證號或外僑居留證號(含英文字母);. 於 www.roc-taiwan.org -

#51.區塊勢X 未來城市|換發數位身分證,是拿隱私換便利?

行政院上週決議,將於2020 年10月起換發「數位身分證」(New eID),將目前國民身分證與自然人憑證兩張卡合而為一。甚至未來能將數位身分證整合在手機 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#52.身分驗證 - 玉山銀行

標示圓點(·)代表為必填欄位。 提醒您,本行將依電子支付機構管理條例向財團法人金融聯合徵信中心查驗您身分證資訊,若填寫資料 ... 於 web.esunbank.com.tw -

#53.新智能身份證- 主頁

全港市民換領身份證計劃已於2018年12月27日展開,屆時會分階段邀請所有智能身份證持有人,透過換證計劃時間表,在專設的智能身份證換領中心換證。 於 www.smartid.gov.hk -

#54.數位身分證明年正式上路,舊換新、初領不用錢!僅調漲補領費 ...

但因資安問題引發討論,行政院長蘇貞昌日前也承諾,不一定要7月全面換發,一定會確認安全無虞,才會全國換發。 數位身分證採用晶片IC卡,安全性達軍事機密 ... 於 www.storm.mg -

#55.請領(初補換)國民身分證

(c) 本人最近2年內拍攝之符合規格相片1張或數位相片, 補領得免繳交相片或數位相片之情形,請參照國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法第11條規定(國民身分證 ... 於 www.ris.gov.tw -

#56.為民服務白皮書 - 大園區戶政事務所

死亡宣告登記-(有配偶者須同時換發國民身分證). 法定申請人:以聲請死亡宣告者或利害關係人。(但由檢察官聲請死亡宣告者,得由戶政事務所免經催告程序逕行為之。). 於 www.dayuan-hro.tycg.gov.tw -

#57.數位身分證2021年7月全面換發!費用、時程 - 經理人

數位身分證何時全面換發?費用、時程、功能解密!晶片安全?有個資、監控疑慮能不換? ... 你對數位身分識別證(New eID)了解多少? 受新型冠狀病毒(COVID ... 於 www.managertoday.com.tw -

#58.姓名、身分證字號或生日變更 - 公路總局

因戶政機關更改證號或原住民恢復傳統姓名者:免費。 非上述原因者:新臺幣200元。 需定期換發駕照種類:(請參考「駕駛執照定期換發」說明). 駕照未逾有效期限:. 於 www.thb.gov.tw -

#59.戶籍法 - 全國法規資料庫

在矯正機關內被執行死刑或其他原因死亡,無人承領者,由各該矯正機關通知其戶籍地戶政事務 ... 國民身分證全面換發期程及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。 於 law.moj.gov.tw -

#60.台權會如何反對eID? - 臺灣民主季刊

晶片身分證的「版面格式、應用方式、換發方式、資安管控」四大議題,而全 ... (New eID)—新一代國民身分證換發計畫(內政部,2021)」,猶如一列加速. 於 www.tfd.org.tw -

#61.國軍人員身分證明管理要點

全面換證時,均. 予重新設計式樣,並據以修訂附件一內容。 (四)身分證之製發對象如下:. 1.陸海空軍現役軍官、士官及士兵-製發中華民國 ... 於 ws.moe.edu.tw -

#62.雲林縣北港戶政人員工作手冊33-1 名稱國民身分證法令依據一

09800480932 號函頒之「加速換發新式國民身分. 證作業規定」第6 點 ... 正登記及免費換發國民身分證、戶口名簿及核發 ... 名冊,載明未收繳國民身分證之原因。至當. 於 beigang.household.yunlin.gov.tw -

#63.高嘉瑜疑被男友家暴!遭毆原因曝光男方扯「喪母之痛」3點回應

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜,近日驚傳被男友家暴,導致頭部、臉頰、身體多處挫傷。 於 dailyview.tw -

#64.110年移民政策與法規 - 第 584 頁 - Google 圖書結果

四、持照人取得國民身分證統一編號。五、護照製作有瑕疵。六、護照內植晶片無法讀取。有下列情形之一者,得申請換發護照:一、護照所餘效期不足一年。 於 books.google.com.tw -

#65.國民身分證全面換發辦法 - 植根法律網

戶政事務所發現新證有下列情形之一者,應予作廢並重新製發: 一、卡面印製資料、影像模糊或錯誤。 二、卡體彎折、刮壓裂痕或凹凸變形。 三、晶片脫落、磨損或無法讀取。 四 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#66.請領健保卡申請表

身分資料變更(請於下方填寫舊身分證號、居留證號、姓名或出生日期) ... 更換照片、身分資料變更(如變更姓名或身分證號)等原因申請換發健保卡者,請填具本申請表(第 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#67.內政部公告「國民身分證全面換發辦法」草案(2019-11-08)

法規名稱:國民身分證全面換發辦法公告日期:中華民國108 年11 月6 日公告文號:台內戶字第1080243719 號資料來源:行政院公報第25 卷211 期預告終止 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#68.預算48.9億數位身分證換發喊卡賠多少? 內政部回應「依法 ...

原預計今年7月換發的「數位身分證」喊卡!政府推動的數位身分證引發資安疑慮,各界質疑反對聲浪不斷,行政院今(21日)召開院會定調,將先暫停數位 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#69.僅存竹市試辦數位身分證也喊卡內政部坦言縣市有壓力

內政部規劃明年換發數位身分證,卻因資安問題引發各界疑慮,原定先要試行的 ... 綠委王美惠在質詢時也詢問,原本唯一要試辦新竹也放棄的原因為何? 於 newtalk.tw -

#70.換領國民身分證-當事人可以親自辦理

當事人的舊式的國民身分證正本。 · 當事人的印章(也可簽名)。 · 當事人符合內政部規範製作國民身分證規格為最近兩年內所拍攝的相片一張(當事人原身分證之相片掃瞄建檔取像 ... 於 e-household.hccg.gov.tw -

#71.身分證發證資訊驗證錯誤怎麼辦? - Fugle 富果客服中心

如輸入資料無誤,請洽戶籍地戶政事務所確認國民身分證領補換紀錄是否正確。 ·開戶流程身分證驗證錯誤超過次數. 當日已經超過驗證次數,隔日的凌晨12:00 ... 於 support.fugle.tw -

#72.換發數位身分證專家籲應考量國安問題 - 自由時報

行政院上月拍板暫緩數位身分證換發,將等到法制面更完善後再行推動。對此,立委、學者及民間團體建議,政府在制定專法時,應將未來身分證資料介接所 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.再現戶政風華 - 彰化縣政府

第四次全面換發國民身分證。 2. 修正戶口名簿格式為二折式。 民國76 年西元1987 年4 月11 日行政院核准「中華民國戶政資訊體. 系籌建計畫」,擇定台北市中山區、台北縣. 於 house.chcg.gov.tw -

#74.月旦裁判時報第17期 - 第 107 頁 - Google 圖書結果

... 被上訴人乃參照國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法第二○條及印鑑登記辦法第六條第三項等規定,命上訴人一併繳回一○○年二月十日換領之國民身分證及 ... 於 books.google.com.tw -

#75.數位身分證喊卡內政部決定暫停換發 - 公視新聞網

政府打算今年要去全面換發數位身分證,但外界擔憂有資安疑慮。新竹市原本1月要舉行小規模試辦,宣布暫緩實施;行政院長蘇貞昌也強調,資安防護不能 ... 於 news.pts.org.tw -

#76.土地登記法令與實務 - 第 262 頁 - Google 圖書結果

... 就其全部土地權利巡爲併案辦理更名登記;登記完畢後,應通知權利人或管理人換發權利書狀。 ... 如其所載身分證統一編號與登記簿記載不符或登記簿無記載統一編號者, ... 於 books.google.com.tw -

#77.請領健保卡申請表

健保卡申領換發注意事項. 備註:. 1. 申請人如因遺失、卡片折(毀)損、更換照片、身分資料變更(如變更姓名或身分證號)等原因申. 請換發健保卡者,請填具本申請表(第 ... 於 www.ntnu.edu.tw -

#78.申辦服務-國民身分證初發補發換發 - E政府

國民身分證初發補發換發 · 臨櫃申辦親自現場辦理 · 服務內容. 申請條件:. 一、初領或補領:. (一)年滿14歲:本人親自辦理。 (二)未滿14歲:由法定代理人辦理,應核對 ... 於 www.gov.tw -

#79.Intune iOS SCEP 失敗-沒有在IIS 記錄中產生GetCACaps 要求

徵狀; 原因; 解決方案 ... 原因. 此問題通常是由下列兩個案例之一所造成: ... 使用的根或中級發證CA 憑證使用簽名演算法RSASSA-PSS 或SHA-1。 於 docs.microsoft.com -

#80.新一代國民身分證小規模試行實施作業方式

訂定「新一代國民身分證全面換發作業小規模試行計畫」 ... (B)「待補正」:註記待補正原因,通知當事人補正. 資料。 (C)「轉例行」:註記轉例行換補原因,結案歸檔。 於 www.vac.gov.tw -

#81.[日記] 身分證補發原來是這麼一回事

父母看到男主角的身分證補發兩次,當場把男主角評價得超低。 那麼為什麼我會想到這件事呢。 原因就是啊,我今天去台銀換人民幣(但我沒有要去對岸,這 ... 於 infuture.pixnet.net -

#82.勞動部勞動力發展署技能檢定中心技術士證書(懸掛式)申請書

(初次申請及補發者免. 附). 初核. □換發. *須繳回原. 技術士證. 書(懸掛. 式)正本*. □舊證破損。 □更改身分證統一編號. (請附戶籍謄本或戶口名簿(詳細記事)影本). 於 skill.tcte.edu.tw -

#83.換發國民身分證應注意事項(依據辦理異地受理戶籍登記及核發 ...

(2)具有相片之身分證件,持駕照或健保卡為身分證件者,並應提憑其他具有相片之身分證件。 (3)最近二年所攝正面半身彩色相片一張。 (4)未成年人委託或由法定代理人代為 ... 於 fulihr.hl.gov.tw -

#84.補辦身分證一定要在戶籍地嗎 - 自助旅行最佳解答

國民身分證遺失是否須親自回戶籍地戶政事務所辦理補證, ... 戶籍地嗎 · 身分證換發原因 · 補辦身分證要多久 · 沒有戶口名簿可以辦身分證嗎 · 身分證 ... 於 utravelerpedia.com -

#85.數位身分證喊卡,48億元經費呢?行政院:僅延緩換發不會浪費

媒體詢問,數位身分證研議兩年,現在暫緩推動的原因為何,李孟諺說,雖然籌備過程有過多次的溝通,但仍接收到法界認為要加強法源、資訊界對資安的疑慮, ... 於 www.gvm.com.tw -

#86.110年全國技術士技能檢定學科測試(含同日辦理之術科採筆試 ...

... 相關事證如:醫療院所「診斷證明書」且醫囑應敘明應檢人未能佩戴口罩原因,學科測試 ... 繳交當日健康聲明表及出示陪考證及身分證明文件供查驗等),始得進入考場。 於 www.wdasec.gov.tw -

#87.地政常用法規彙編 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

四、負責人之國民身分證統一編號或 ... 六、核發機關、核發年月日及登記證字號。 ... 應填具申請書,敘明遺失原因或檢具原登記證,向中央主管機關申請補發或換發。 於 books.google.com.tw -

#88.數位身分證換發費用高?內政部澄清:第一次領取免費- 生活

受新冠肺炎疫情影響,原定今年要換發數位身分證的時程,確定延後,但是內政部修法規定,補領數位身分證的規費高達900元,引起民眾反彈。 於 www.chinatimes.com -

#89.新式身分證該有哪些功能?-臺灣讀報教育指南

內政部現正規畫換證工作,新式身分證擬採用晶片並結合自然人憑證,且希望簡化欄 ... 何明諠建議,政府讓人民自行選擇是否要換發晶片身分證,而非強制規定全面換發。 於 www.mdnkids.com -

#90.「內政部沒溝通利弊得失態度太粗暴了!」 為何7成 ... - 今周刊

它是2018年底被時任行政院院長賴清德視為「智慧政府基礎架構」、並責成內政部妥善規畫全面換發事宜的「數位身分識別證」(eID)。 當時,積極推動數位轉型 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#91.活動辦法與獎項 - 2021臺中購物節

等或任何不可歸責於主辦/執行單位之事由(包含但不僅限於以上原因)而導致如下情況並 ... 領獎方式:中獎者需持身分證正反面影本/護照身分影本頁面、領據及中獎發票/收據 ... 於 funtaichung.tw -

#92.民眾申請遷徙登記時,應同時辦理換發國民身分證

戶政事務所之拍攝器材如有毀損等原因無法當場拍照時,應請民眾備齊相片,始得同時辦理遷徙登記及換證。 2.戶長辦理全戶遷徙登記,戶長未攜帶戶內人口相片申辦換發新證 ... 於 jxhhr.e-land.gov.tw -

#93.內政部:消除外界疑慮再全面換發數位身分證| 政治 - 中央社

內政部今天表示,數位身分證的個資保護及防偽功能都優於現行紙本身分證,數位身分證是行政院的重大政策,政府一定會做好資安準備工作,消除外界疑慮後 ... 於 www.cna.com.tw -

#94.訂位服務 - 華信航空

劃位時,請您表明為網路訂位之旅客,並出示訂位代號、身分證件,以便核對身份及 ... 遺失、被竊、毀損或其他原因致無法使用者,原信用卡持卡人得提出換發或補發之新 ... 於 www.mandarin-airlines.com -

#95.受到疫情衝擊!數位身分證換發恐延後內政部解釋原因了

內政部原本宣布將於今年10月起換發新式數位身分證,不過受到武漢肺炎(COVID-19、新冠肺炎)疫情影響,內政部今(27)日表示,將調整換發時程, ... 於 www.setn.com -

#96.中華民國國民身分證- 维基百科,自由的百科全书

因為臺灣日治時期遺留戶政資料完整,換發迅速。 除此,1949年12月24日,大批外省人開始以各地良民證與居留證,換發標明「外省」字樣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#97.國民身分證 - 大里戶政資訊網-法令彙編-法令彙編

序號 法令類別 收文日期 61 國民身分證 2009‑01‑07 62 國民身分證 2008‑12‑26 63 國民身分證 2008‑08‑15 於 civilinfo.taichung.gov.tw -

#98.快訊/數位身分證突喊卡內政部:訂定專法取得社會共識後辦理

原訂今年換發數位身分證,因各界對於資安疑慮要求暫換。行政院21日院會決議,先暫停數位身分識別證之換發作業,於訂定專法,取得社會共識後, ... 於 www.ettoday.net -

#99.內政部109 年度預算評估報告目錄 - 立法院

一、新一代國民身分證換發計畫啟動,允宜嚴密監督製作流程,以確保New eID ... 增加申辦意願之原因,以「加強資安控管」最高,其次為「與. 於 www.ly.gov.tw