開刀住院看護的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊佳奇寫的 趁你還記得(暢銷七週年增訂版):20年認知症跨領域整合照護學習 侍親12年心得筆記 兼顧生活品質與孝道 和謝子瑩,謝子瓔的 小肺人的半肺人生:341天戰勝罕病NTM,重新奪回呼吸的自由!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣少子化,住院孤兒多!看護10天要價2萬6...廉價健保體系下 ...也說明:她指出,高齡化和少子化,愈來愈多「沒有家人」的人,住院只能仰賴看護, ... 「醫院人力不足是一個大問題,先生開刀前,在醫院做一些檢查,當時自理 ...

這兩本書分別來自時報 和釀出版所出版 。

國立臺北護理健康大學 護理研究所 曹麗英所指導 余珮蓉的 骨科住院病人自覺安全感受之探討 (2018),提出開刀住院看護關鍵因素是什麼,來自於骨科手術病人、病人自覺安全感、建構效度。

而第二篇論文淡江大學 保險學系保險經營碩士班 田峻吉所指導 柯芳瑜的 健康險結合穿戴裝置應用於個人健康管理之意願與分析 (2015),提出因為有 健康險、穿戴式裝置、個人健康管理的重點而找出了 開刀住院看護的解答。

最後網站[問題] 如果一個人住院sugar327 PTT批踢踢實業坊則補充:最近考慮要去開刀了,是子宮內膜異位症只是我可能要自己住院了請問一般醫院會接受一個人住院嗎有無 ... 很多醫院可以請護理站幫你請看護。 ... 我就是一個人開刀住院喔.

趁你還記得(暢銷七週年增訂版):20年認知症跨領域整合照護學習 侍親12年心得筆記 兼顧生活品質與孝道

為了解決開刀住院看護 的問題,作者伊佳奇 這樣論述:

提供醫生無法教的認知症非藥物生活方式及有效照護方案, 跨領域全方位的認知症照護指南,作者以人為本從「心」做起, 理解親人,破解認知症藥物的迷思, 減緩認知功能退化、照護上困擾、避免鼻胃管、長期臥床的夢魘。 解答了高齡化社會認知症照護下, 政府協助、社區支持、家庭責任的依存平衡關係, 助你在共助(長照2.0)、公助(生活輔助)、互助(志工、社區互助支持網)、自助下, 走過這條充滿挑戰與壓力的照護道路。 【不可錯過的暢銷七週年增訂版全新內容!】 以初期口腔保健到晚期吞嚥、進食障礙、吸入性肺炎為例介紹「系統化」認知症照護 跨領域認知症整合照護實際做法 「系統化」、「生活化」、「以人

為本」的認知症照護 去汙名!失智症應正名為「認知症」 全球認知症藥物的最新資訊 運用環境設計以強化認知症照護 如何善用長照2.0服務與相關政策 作者伊佳奇以十二年親身經驗完成的認知症居家照護手冊。 當初由於父親罹患認知症(舊名失智症),而與這種病症共存的種種經歷,並未因父親的逝去而停止,認知症照護專家伊佳奇,至今仍為此種疾病的長照、系統、整合而奔走宣導。 本書為認知症家屬帶來實用的居家照護心法,不僅教你要怎麼做,更教你要如何思考看待、如何安定患者與照護者兩方的心。 認知症是一種不可逆的腦退化性綜合症狀。腦退化會無聲無息發生在腦內部,至今的醫療技術仍束手無

策,如果發生在自己與家人身上,我們也只能學習接受與瞭解。唯一能夠持續努力的,就是繼續讓每個人嘗試著認識認知功能退化是什麼?認知功能退化會影響哪些日常生活?唯有當愈來愈多人瞭解,能以同理心去面對,在我們或者身邊的人罹患認知症時,才能有較理想的生活環境。 高齡化社會擋不住的洪流,認知症照護是社會與家庭共同的責任。 促進自助、互助(志願者、地方協助);共助(健保、長照2.0、商業保險);公助(生活輔助)之間的相互補充。 ──本書幫助認知症家庭── 支持您走過那無助的照護之路 幫助您在照護上隨時可翻閱的書 啟發您照護上的新方法與新點子 提前思考與規劃漫長的照護之路

有效整合與運用家庭與社會資源 ──給醫療、社工等專業人員── 如何落實醫療服務的「同理心」 協助體會認知症家屬在照護上的需求 協助瞭解認知症家庭在照護上所看不見的辛苦與無奈 體認認知症照護「本土化」與「個別化」的重要性 重新思考醫療上對認知症患者「以人為本」的價值 重新整合專業知識以「系統化」照護觀念對認知症家庭提供協助 ──給長照機構人員── 提升對認知症患者在照護品質上的教材 協助對認知症非藥物生活方式的運用 如何遠離約束,協助長者降低精神行為症狀 重新思考對認知症精神行為症狀的照護方式 如何與家屬溝通,讓家屬成為照護的助力

──給醫療、護理、社工、長照等學習者── 深入瞭解跨領域認知症整合照護的實際做法 認識認知功能退化與照護方法、照護態度間有何關係 思考認知症長者的認知功能退化與其生活自理能力間的關係 重新思考「片斷化」、「症狀化」、「醫療化」認知症照護與「系統化」、「以人為本」、「生活化」認知症照護有何不同 ──給中壯年子女── 幫助父母規劃退休後的生活以遠離認知症 協助思考父母的心理變化以遠離空虛及憂鬱 體會珍惜「父母的健康」是子女重要的資產 也可對自己未來提前規劃遠離認知症的生活 作者為此長年耕耘,集結心血成果為此書,替同樣為罹患認知症家人所苦的你,獻上一

帖最真誠的藥方。 名人推薦 ◇專文推薦◇ 張艾嘉 電影工作者 王培寧 台北榮總失智治療及研究中心主任 王建煊 前監察院長 王幼玲 監察委員 易智言 編劇/導演 ◆真情推薦◆ 于國華 北藝大副教授兼藝術行政與管理研究所所長 王浩威 華人心理治療研究發展基金會執行長/精神科專科醫師 成 亮 伊甸基金會前任董事長 李四端 資深新聞傳播人 李長庚 國泰金控總經理 施振榮 碁集團創辦人/智榮基金會董事長 張曼娟 作家 劉秀枝 台北榮總神經部特約醫師 瑪法達 星座專家 賴浩敏 前司法院長

韓良憶 美食作家 (依姓名筆劃排序) 作者簡介 伊佳奇 畢業於台大政治系,美國南加州大學公共行政研究所碩士及博士班。 曾任教東吳大學政治系、及世新大學新聞系、元智大學老人福祉科技研究中心。 為了照護認知症的父親: 曾在台灣、日本、美國、丹麥等參與研習認知症照護、神經醫學、老年醫學、老人護理、長期照護、職能治療、物理治療、營養學、口腔醫學、吞嚥訓練、介護食品等課題超過六百場以上。 曾在《聯合報》、《蘋果日報》、《中國時報》、《自由時報》、《美國世界日報》等媒體,發表有關長期照護政策、認知症政策、認知症照護、認知症非藥物生活方式等文章超過三百篇。 在

台灣及海外已有超過六百場認知症照護相關演講,包括:台灣各大圖書館、醫院、縣市政府衛生局、共照中心、大學、法官學院、民間社團、保險公司、私人銀行等,也曾應邀在美國加州聖荷西市、聖他克拉市、東岸紐約市、長島、西澤西州、香港、上海、杭州等地演講,於青島線上教學九個月。 在康健雜誌網站名家觀點熟年人生、遠見健康雜誌網站專家觀點、關鍵評論網等,開立個人部落格,有超過六百篇有關認知症照護、認知症政策、老年醫學、長照制度、長照政策等文章,是目前在華文世界探討認知症照護文章數量最多者。 著作: 1. 《趁你還記得──醫生無法教的認知症非藥物療法及有效照護方案,侍親12年心得筆記,兼顧生活品質與

孝道》 為華人世界第一本以非藥物療法融入日常生活方式的認知症照護書籍,為博客來網路書店醫療類型書籍排行榜第一名,2015年醫療類暢銷書籍Top 10。(是唯一一本單一疾病類型書籍)(時報文化,2014年11月21日) 2.《別讓記憶說再見──全方位認識失智症》 從醫學、社會、文化、家庭來瞭解認知症,跨領域整合資源面對它,為華人世界中第一本重視認知症照護者健康的書,強調以人為本的認知症照護書籍。(天下雜誌,2017年12月27日) 3. 《守著記憶守著你──失智症照護全書》 一本重視照護者健康與認知症長者尊嚴的書。(天下雜誌,2017年12月27日) 認知症照護體系建

立表 推薦序 記得/張艾嘉(電影工作者) 推薦序 將分享認知症照顧的正確概念和方法當作一生的志業/王培寧(台北榮總失智治療及研究中心主任) 推薦序 父親,對不起您!/王建煊(前監察院長) 推薦序 不曾停下的照護之路/王幼玲(監察委員) 推薦序 遲到的安定力量,來聊聊生命這回事吧/易智言(編劇/導演) 自 序 散播認知症照護的種子 總論 台灣認知症照護上的盲點 去汙名──失智症應正名認知症 建構「整合性」、「系統化」、「階段性」、「個人化」認知症照護計畫 認知症跨領域整合照護的重要性 認知症照護過度依賴醫療化 個案:認知症長者不願洗澡,就打抗精神性藥物? 從電影《父親》學習認知症照護 環境設

計與認知症照護息息相關 1實證研究告訴我們遠離認知症的生活 生活中,如何遠離認知症的具體作法 三項實證研究結果說明健康生活型態的重要 2他不重,他是我父親 我強壯的父親,生病了 不想放手 親身照護 3認知症,怎麼了?必須先思考與要做的事 疾病診斷:認知症的診斷 阿茲海默症十大警訊 認知症的類型與病程 無藥可醫,又為什麼需注意與及早就醫 4家人的照護資源分配 家人照護共識及需要學習哪些? 與父親一起去上課 家庭同心協力共同照護 家庭關係凝聚與重建 重新認識長者 財務規劃 認知症在不同階段的照護上目標會不同 老爸的生活課表 認知症非藥物生活方式活動與日常生活相結合 5一定要做的事 如何

運用/整合資源 社會資源的運用與結合──長照2.0 6家人「愛的工作」 如何居家照護認知症家人 培養稱職的外籍看護 照護體系的建立 生活方式與環境的重建 誰是導演?誰是演員? 不同類型與病程有著不同生活安排 阿茲海默症病程 認知症整合照護──以家庭為核心 罹患認知症,仍是有自尊、有感情 7讓家人最頭痛的認知症精神行為症狀(BPSD) 妄想──被偷妄想 妄想──被遺棄妄想 妄想──妒嫉妄想 妄想──被害妄想 精神症狀──錯認 精神症狀──幻覺 行為障礙──攻擊行為 行為障礙──睡眠障礙 行為障礙──重覆行為 行為障礙──貪食 父親一週飲食 行為障礙──病態收集 行為障礙──不適當性行為 8

認知症藥物治療 認知症的藥物治療 全球里程碑!第一個可延緩退化的阿茲海默症藥物終於被批准 百健、衛采新藥「Lecanemab」、禮來「Donanemab」 接二連三阿茲海默症藥物獲得FDA「突破性療法」認定 減緩阿茲海默症認知退化藥物阿杜荷姆「Aduhelm」停看聽想! 阿茲海默症的新藥面臨許多挑戰 別再聽信宣稱可治阿茲海默症的健康食品,美國FDA已嚴管 中國二○一九年宣布研發出治療輕中度阿茲海默症藥物甘露特鈉 ──「九期一」 認知症患者服用抗精神性藥物是否會致命? 9醫生沒有告訴你的認知症非藥物生活方式與日常生活結合的非藥物生活方式 認知症非藥物生活方式落實在日常生活 懷舊療法(一) 懷舊

療法(二) 懷舊療法(三) 運動療法 認知療法 音樂療法 讓音符喚醒阿茲海默症母親沉睡的記憶 藝術療法──書法 藝術療法──繪畫 寵物療法 園藝療法 芳香療法及撫摩療法 阿茲海默症奪不走的深層記憶 10帶認知症老爸上醫院 帶長者就醫 第一次掛號就上手?瞭解健保制度下的就醫環境 老爸的VIP病歷表:長者醫療資訊 就診時可能面臨的問題 住院、開刀及避免譫妄 是時候選擇長照機構 11認知症系統化照護:不可逆、掌握當下的運用案例研討 不可逆、掌握當下:來看認知症系統化照護 從口腔保健、咀嚼、營養、食物材質、吞嚥、吸入性肺炎到是否安置鼻胃管為例 咀嚼力──牙齒保健 健口操 當認知症長者末期出現進食困

難、吞嚥障礙時,有哪些選擇? 營養及不同型式的食物 高齡者的隱形殺手──吸入性肺炎 12別了!我親愛的父親:必須面對的安寧療護及準備 簽署放棄急救同意書(DNR) 總論 台灣認知症照護上的盲點 去汙名──失智症應正名認知症 為認知症(Dementia Disease)正名是我多年來努力的目標之一,為的是民眾能接受、認識、瞭解此一腦退化性綜合症候群,必須先讓民眾願意接受疾病名稱,為客觀、中立的名稱,不再汙名化此一疾病,所以「趁你還記得」改版率先正名,改稱為認知症,是腦部認知功能逐漸受損的症狀,希望大家一起來推動正名。 民眾無論是看到或是聽到疾病名稱,會望文生義,過去此一疾病曾被稱為「癡呆症

」,二○○一年,台灣將癡呆改為失智症,但無論是癡呆或是失智,容易導致恥感和歧視。因此,亞洲其他使用漢字的國家和地區早已陸續進行了對癡呆或失智的正名。 二○○四年日本厚生省提出將「癡呆症」改名為「認知症」,二○○五年在介護保險法修法時,以立法方式明文規範稱為「認知症」。香港在二○一二年改稱「認知障礙症」,社會上一般又稱「腦退化性疾病」。 世界認知症患者最多,預估超過一千五百萬的中國,二○一八年四月上海市民政局在文件中公告要求:「服務場所內不得出現敏感或歧視性用語,如老年癡呆、老年精神病、失智等。」但這疾病未受中國官方重視,確診率極低僅百分之七,原因之一正是疾病名稱仍沿用癡呆症。 二○一三年,美國

精神醫學會公布《DSM-5精神疾病診斷手冊》中,則改稱為「主要神經認知障礙症」(major neurocognitive disorder),即是希望藉由正名,以減少汙名化,帶給患者及家屬基本的尊重,也能客觀反映病症的情形,將所有腦部退化性綜合症候群的疾病全部包括在內,至少有七十種以上。 疾病的命名是以中性、客觀的陳述,避免使用主觀的形容詞或價值判斷,或以器官名稱等來命名,讓民眾與專業人員能夠一目了然並接受,譬如心臟病、腎臟病、氣管炎、腦炎等。誠如二○一四年將「精神分裂症」正名為「思覺失調症」,期望去除誤解和偏見導致降低病患就醫意願。

開刀住院看護進入發燒排行的影片

如果你喜歡我們的影片可以順便按下訂閱❤️

開啟小鈴鐺還可以收到新影片的通知唷!

訂閱按這裡⬇️⬇️

https://www.youtube.com/channel/UCnakoe1dr7Gn_TQbkVE1rbQ

♥ Follow us on ♥

戴妮塔IG: dainita.914

戴戴IG: diecheng317

妮塔IG: huangging

Facebook:戴妮塔 Nita & Dai’s Daily

👉 https://www.facebook.com/dainita.914.love

💌合作請洽Email:[email protected]

🎵Music🎵

Music by Reggie San Miguel - Twilight - https://thmatc.co/?l=D87050FC

#前十字韌帶重建 #三軍總醫院

骨科住院病人自覺安全感受之探討

為了解決開刀住院看護 的問題,作者余珮蓉 這樣論述:

背景:病人安全是醫療照護的首要條件,也是維護醫療品質的關鍵指標,病人住院期間,除了防杜異常事件的發生,住院中的病人安全的主觀感受更是提供照護的重要考量,透過骨科住院病人自覺安全感受經驗,進而發展相關工具有助於測量,期「以病人為中心」全方位的發展病人安全主、客觀並行之醫療照護。研究目的:研究分三階段進行,為了解(一)骨科住院病人自覺安全感的主觀感受經驗;(二)建構「骨科住院病人自覺安全感受」量表之信、效度;(三)探討骨科住院病人自覺安全感受之描述及其相關因素與預測因子。研究方法:本研究採三角交叉法研究設計(triangulation),分為三階段:(一) 質性研究法之紮根理論 (ground

theroy);(二)量表之建構及信、效度;(三) 描述與相關研究。研究內容及結果:於某準醫學中心骨科病房收案,第一階段質性研究,共15人接受深度訪談,經編碼分析後,依紮根理論將各主要行為類屬整理成一個骨科病人住院期間自覺安全感受之經驗歷程。「我需要真正安全的照顧 - 不僅是預防跌倒」是核心類屬。前驅條件是受限的身體,病人在住院期間的感受是於「被支持的感受」與「被忽略的感受」之間交錯。當病人感受到被支持時,他們經歷的過程類屬包括「獲得關懷」,「可信賴的專業照護」、和「即時得到照護」。這些病人對他們的順利康復感到感激和自信;但是,有時候病人感受到被忽視時,他們會有「隱藏著擔憂」,與「害怕意外發生

」這些病人會在住院期間,對他們的遭遇產生默默抱怨和敵意而不信任。第二階段量表建構,將第一階段之質性分析結果發展「骨科住院病人自覺安全感受」量表,共收集262位骨科住院病人,進行信效度檢定。效度方面:專家效度CVI值為.96;驗證性因素分析以20題六因素之模式為良好適配,六個因素分別命名為「支持關懷」、「專業同理」、「資訊完整」、「設備完善」、「即時照護」及「潛在風險」。信度檢定方面,總量表Cronbach's α係數為.85,六個構面α係數分別支持關懷為.92、專業同理為.89、資訊完整為.85、設備完善為.68、即時照護為.71、及潛在風險為.76,顯示「骨科住院病人自覺安全感受」量表有良好

的信、效度。第三階段骨科住院病人自覺安全感受描述及其相關因素與預測力,骨科住院病人多數是女性(66%)、中老年人(80.9%)、小學(37.8%)與高中(25.8%)學歷、信奉佛教(66.8%)、退休無工作(61.5%)、夫妻(40.5%)或與小孩(34.0%)同住、至少有一種慢性病(100%)、皆已有住院經驗(100%)、住院次數超過4次(35.9%)、皆有開刀經驗(100%)、住院期間幾乎都有陪伴者(96.6%)、以及以子女(38.5%)或配偶(24.2%)照顧居多。以斯皮爾曼等級相關係數,各構面與人口學相關性結果,教育程度與專業同理、潛在風險,主要照顧者與即時照護、潛在風險之間具有顯著正

相關;性別、職業與潛在風險,婚姻狀況與專業同理,宗教信仰與支持關懷,有無陪伴者與設備完善,之間具有顯著負相關。各構面與各構面相關性結果,關懷支持與專業同理、資訊完整、設備完善、及潛在風險具有顯著正相關,即時照護與潛在風險具有顯著正相關,具有顯著負相關唯即時照護與資訊完整。量表總分為110分,得分愈高則表示住院期間自覺安全感受越高,研究結果量表整體得分介於70~110分、平均為93.36分(SD=8.14)、單題平均值為4.24分(SD=0.83),佛教對於「資訊完整」安全感受大於道教,子女照顧對於「即時照護」安全感受,大於親友照顧,依序是看護照顧,配偶照顧,以及無人照顧。基本屬性可解釋45%整

體自覺安全感受;可解釋6%支持關懷,可解釋9%專業同理,可解釋5%資訊完整,可解釋6%設備完善,可解釋6%即時照護,以及可解釋6%潛在風險,影響因素有宗教信仰、有無陪伴者、主要照顧與職業。量表之六構面,支持關懷、專業同理、資訊完整、設備完善、即時照護、潛在風險,共可解釋94%整體自覺安全感受。建議:本研究「骨科手術住院病人自覺安全感」量表,從病人主觀經驗,隱藏在病人心理的安全問題所發展,具備理論架構及良好的信效度,適合提供臨床實務使用,不但可了解骨科住院病人自覺安全感的程度,未來亦可發展相關介入措施暨評量工具,以建立更全面「以病人為中心」的安全護理。

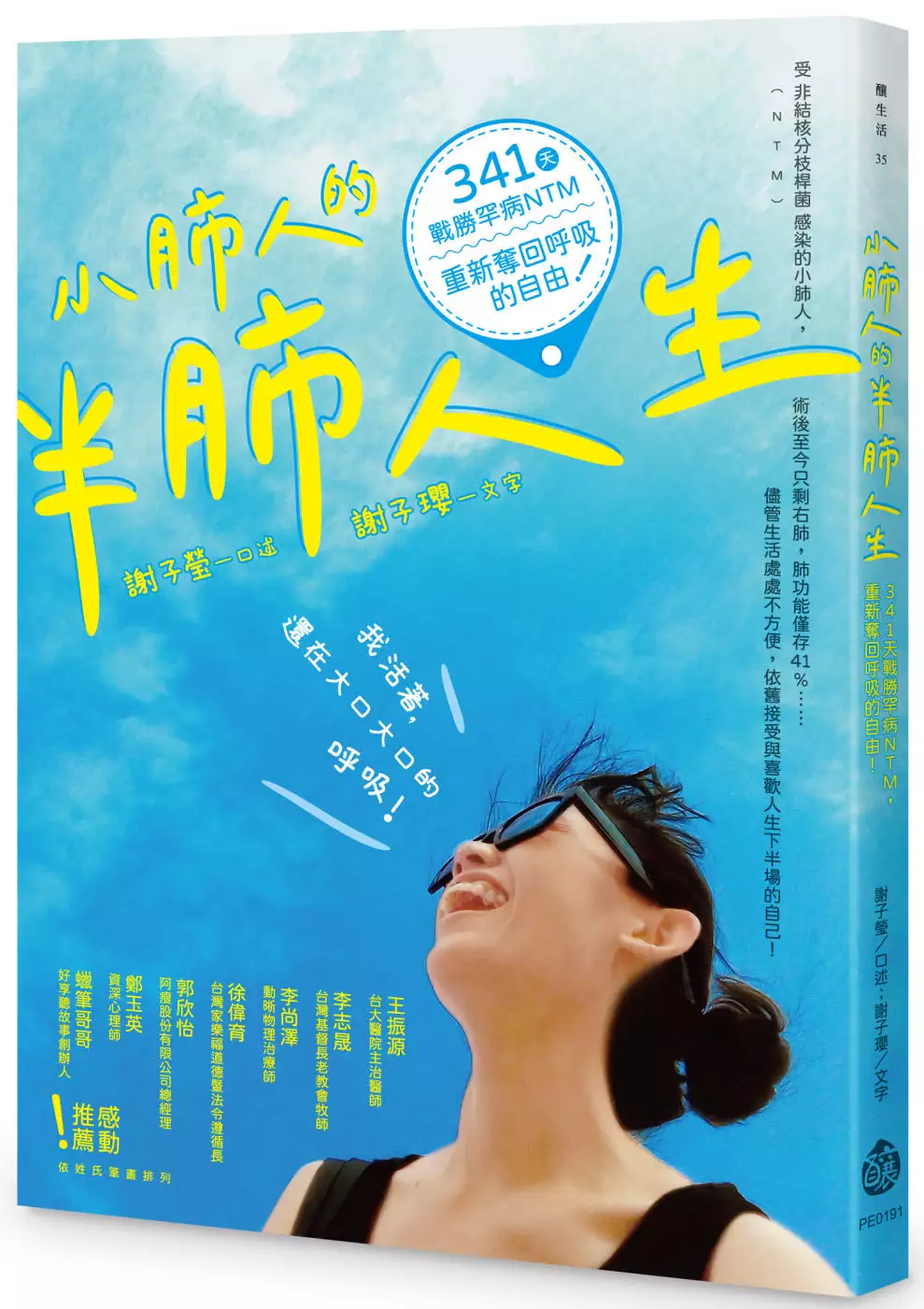

小肺人的半肺人生:341天戰勝罕病NTM,重新奪回呼吸的自由!

為了解決開刀住院看護 的問題,作者謝子瑩,謝子瓔 這樣論述:

當罕病來敲門,該如何應對? 發病當下,她僅輕描淡寫地形容為「咳血絲」; 將醫療儀器的水聲與胸瓶泡泡,聯想成水族館「泡泡派對」; 在漫長、未見好轉的輪迴中,她始終想著要「活下去」; 小肺人與你分享,三年來如何戰勝罕病歷程,重新奪回「呼吸的自由」! 「我是謝子瑩,期待著精彩人生,卻沒想過會如此「精彩」!當我滿心期待事業再創巔峰時,一次突如其來的咳血,和平共存已久的非結核分枝桿菌(NTM)無預警宣戰,讓我就此跌落深谷,人生宛如脫韁野馬般大失控…… 和法定傳染病肺結核不同,NTM不會人傳人,且致病力較低。原以為只是開個小刀,住院五天就能出院,但恢復狀

況遠不如預期──左肺的破洞經過數次開刀仍修補不全,甚至從小區域擴展到整個左肺塌陷;最後更臨時更改手術,轉而在背部開了個洞,持續清創處理長達半年,但為了填補傷口,不得不犧牲掉完好的左腳大腿肌……一年共開六次刀,誰能想像? 待肺部痊癒,為了不枉費左腳的犧牲,我努力進行一連串復健,從最初完全無法使力,到慢慢拄著拐杖移動、開始上下樓梯,練習到走路和正常人沒有兩樣,甚至術後僅八個月,就能夠騎腳踏車!人生的這場急轉彎,我感謝過去一直堅持不放棄的自己──因為有它,現在的我懂得慢下來的美好。」 本書特色 1. 罕病NTM感染者真實陳述,近一年時光的治療過程與抗病心聲! 2. 王振源(台大醫院

主治醫師)、鄭玉英(資深心理師)、蠟筆哥哥(好享聽故事創辦人)、徐偉育(台灣家樂福道德暨法令遵循長)、李尚澤(動晰物理治療師)、郭欣怡(阿瘦股份有限公司總經理)、李志晟(台灣基督長老教會牧師),各界人士感動推薦! 各界推薦人 王振源(台大醫院主治醫師) 李志晟(台灣基督長老教會牧師) 李尚澤(動晰物理治療師) 徐偉育(台灣家樂福道德暨法令遵循長) 郭欣怡(阿瘦股份有限公司總經理) 鄭玉英(資深心理師) 蠟筆哥哥(好享聽故事創辦人) 「若要說到生而為人最為公平的事情,就是每個人必定經歷生、老、病、死。然而華人世界對於死亡充滿恐懼與禁忌,對於生病要不埋怨,要不

逃避面對,再不然就是歸咎於靈異。近三十年來,鼓勵人用轉念、正向思考來面對人生的困境越發猖獗,然而真正的正向思考必須能解決問題,否則只會讓事情每況愈下。 認識這對姐妹二十年,在她們的身上我看見,即使面對極大的困難與挑戰,她們總是用盡全力與之搏鬥。在這本書的字裡行間,她們分享的不只是形式過程,更多的是內在的心境與掙扎。對不善於察覺自身情緒者,這本書會是很好的學習教材;對善於察覺自身情緒者,則能感受到許多共鳴與被同理。 無論您過去、現在或未來,在面對家裡有病人需要照顧,這本書都會是一個極大的幫助。祈願此書能以平安、安慰、照顧,溫暖每個受傷的心靈,無論是病患或是照顧者。」──李志晟(台灣基督長

老教會新竹中會大專學生中心 牧師) 「人生總是會充滿許多意想不到的插曲,有些令人欣喜,有些讓人沮喪,有些更讓你覺得人生從此發生天翻地覆的改變。身為一名物理治療師,在許多臨床工作中,我陪伴及幫助過許多不一樣患者,許多人在面臨病痛時難免會有負面的想法,但不乏有非常積極樂觀去面對自己病痛的患者,Olga就是其中之一,曾經我也經歷過一場大傷,需要他人照顧和協助長達半年之久,因此在這部作品中有許多共鳴。文中不僅描述了許多小肺人在『抗戰』的故事與心境,更多描寫了一位照顧者在陪伴與照顧時會面臨的各種酸甜苦辣,讀完這部作品後真的會讓人重拾面對人生中那些種種挑戰時的勇氣!雖然不是每次都盡如人意,但就因為那

些一次次的堅持,才能讓我們有機會看到柳暗花明的曙光。」──李尚澤(動晰物理治療所 物理治療師) 「子瑩是個富有衝勁且堅毅的人。她帶給人的感覺樂觀豪邁,不輕易露出脆弱的一面,儘管她的情感豐沛、思慮綿長涓細。 身為曾經工作上的戰友與朋友,常常看著她臉書所分享的動態,時而為她所發布的圖文感到擔心與不捨,但總有信心只要再沉潛幾日,就能夠一起感受重獲自由的豁然喜悅,閱讀的當下與字裡行間的情緒緊密地擺盪,彷彿也身歷其境地與病魔鏖戰,面對著與病魔酣戰之際,子瑩堅毅的自我對話,也像是心靈雞湯般地柔順溫補,一點一滴地滋養著讀者奮起的能量。」──徐偉育(台灣家樂福 道德暨法令遵循長) 「回想起子瑩

那一年的開刀過程,如今還是記憶猶新。在子瑩身上,看見她很堅強;在子瓔身上,看見她很勇敢。這兩姐妹真的不容易,好幾次的開刀,我有在旁陪伴,過程真的讓人提心吊膽,但我始終相信這一切會熬過來的。這本書把生病的歷程描述的很詳細,看見兩姐妹過程中常常得面對抉擇,也看見她們所信的上帝對她們的眷顧,雖然不容易,但若沒有抉擇永遠都只能停留在原地,就體會不到人生的不同可能。」──郭欣怡(阿瘦股份有限公司 總經理)

健康險結合穿戴裝置應用於個人健康管理之意願與分析

為了解決開刀住院看護 的問題,作者柯芳瑜 這樣論述:

人口結構改變,生育率逐漸降低,少子化問題日益嚴重,加上醫療技術發展進步,人們的平均壽命增長,為了避免造成家庭與子女的沈重負擔,現代的我們不僅僅是要活得長久,更要活得健康,因此一個高品質的生活,個人健康問題更是不容小覷。有鑑於此我們對於疾病的觀念必須改變,要開始對促進健康之行為採取行動,才能於事前降低疾病發生的機率。 本研究利用發放問卷之方式來探討民眾對於健康管理之觀念,以及願意透過穿戴裝置進行健康管理之意願,藉此分析行動與穿戴裝置運用於健康管理之發展趨勢,回收之有效樣本為1,241份,再利用敘述性統計分析、T檢定、變異數分析以及迴歸模型分析進行探討。而依據本研究之實證分析結果如下:1.

大部份民眾認為穿戴裝置發展尚未純熟,難以符合使用之需求,使得持有穿戴裝置之比率較低。2. 平均而言,民眾多半認為利用行動或穿戴裝置上傳健康資訊,會有洩漏個資之情形,進而影響其對於此類相關保險之投保意願。3. 年齡層為30歲以下之年輕族群以及教育程度高者,對於保險公司推出結合穿戴式裝置之健康險,較有購買意願。4. 風險愛好者反而對於結合穿戴裝置之健康險較有購買意願,也較能接受保險公司利用穿戴裝置所上傳之運動健康資訊,進行保費調整之機制。

開刀住院看護的網路口碑排行榜

-

#1.公公癌症住院開刀親家母探視淪「免費看護」婆婆爽消失

男女交往步入婚姻後,雙方家長要怎麼互動才不會失禮,每個人心中都有一把尺。最近有一名媳婦分享,她的公公罹患大腸癌住院治療,但婆婆不太會照顧人, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.常見問答-澎湖縣馬公市公所

請問開刀住院有什麼補助嗎? ... 嚴重傷害須住院治療而無力負擔醫療費用,且自付醫療費用(扣除病房費、膳食費、掛號費、看護費等)達新臺幣1萬元以上, ... 於 www.mkcity.gov.tw -

#3.台灣少子化,住院孤兒多!看護10天要價2萬6...廉價健保體系下 ...

她指出,高齡化和少子化,愈來愈多「沒有家人」的人,住院只能仰賴看護, ... 「醫院人力不足是一個大問題,先生開刀前,在醫院做一些檢查,當時自理 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#4.[問題] 如果一個人住院sugar327 PTT批踢踢實業坊

最近考慮要去開刀了,是子宮內膜異位症只是我可能要自己住院了請問一般醫院會接受一個人住院嗎有無 ... 很多醫院可以請護理站幫你請看護。 ... 我就是一個人開刀住院喔. 於 www.ucptt.com -

#5.空儀男友前十字韌帶開刀住院!她成精神支柱變看護餵食、把尿

影片授權:戴妮塔Nita & Dai's Daily 完整影片:https://youtu.be/Rz8LmKPy_Ws(即新聞,男友,女友,空軍儀隊,前十字韌帶, 開刀, 住院,精神支柱, 看護,情侶) 於 boba.ettoday.net -

#6.EP24【獨居女子ft. 阿煙】宣布三級警戒剛好要住院 - Firstory

未婚又膝下無子的人最怕生病住院但有子女有老公就是買到一個保險嗎? 似乎也未必呦. ... 未婚女兒似乎順理成章是家中長輩最好的看護? 於 open.firstory.me -

#7.有條件開放探病,並調整風險縣市住院病人及陪病者篩檢措施

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示,鑒於本土疫情趨緩,衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求,自今(2021)年8月24日起,調整門禁管制及陪(探)病人員篩 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#8.就醫指南 - 天主教輔仁大學附設醫院

(二)急診住院病人請您於接獲通知後至急診批價掛號櫃台辦理住院手續。 ... (六)本院備有特約照護看護公司,提供半日班或全日班等合法照護服務員聘用服務,如您有需要 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#9.低收入戶及中低收入戶傷病住院看護費用補助 - 新北市政府福利 ...

※前項住院治療期間,不含入住各類具有加護或隔離性質之病房。 ※申請第一項補助所僱用看護員,如為民法第一千一百十四條規定之親屬;或受補助對象 ... 於 welfare.ntpc.gov.tw -

#10.子宮肌瘤傳統剖腹手術、人生第一次動手術住院紀錄

開刀 的話病人服要反過來穿。 S__55918610_nEO_IMG. 然後沒隔多久V媽也從家裡來到醫院, 同時我們也被從病房帶到手術室, 於 venuslin.tw -

#11.需至醫院照顧先生,可以向公司請家庭照顧假?

【性別友善職場-家庭照顧假】 案例: 小美先生最近因開刀住院,小美需至醫院照顧先生,向公司請家庭照顧假。 說明: (一) 依據性別工作平等法第20條規定 ... 於 st86229.pixnet.net -

#12.住院要準備與注意甚麼,「老鳥」也別忘了 - 聯合報

2019年8月8日 — 一、病人的身分證健保卡,簽同意書人的證件 · 二、多元付款,健保不給付的自費部分需先繳部分金額 · 三、盥洗用具 · 四、電器用品與延長線 · 五、看護家屬的 ... 於 udn.com -

#13.臺中市老人傷病住院醫療及看護費用補助

2. 公費安置於本府委託照顧機構符合申請規定且具中低收入老人生活津貼或低收入戶資格之老人。 不包含衛生福利部中央健康保險署公告之慢性病非因急病入院者 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#14.住院請看護 - Decas

請看護開刀住院時請看護問題近日要於嘉義長庚開刀住院約一星期. ... 住院請看護,每天2千起跳《報導者》的「全臺醫學中心看護大調查」統整各院看護行情,24小時費用 ... 於 www.delhdcas.co -

#15.已打2劑疫苗滿14天醫護、住院病人及陪病者免強制採檢【獨家】

國內COVID-19疫情趨緩,疫苗接種持續進行,社區傳播風險降低,中央流行疫情指揮中心15日發函,醫護人員、住院病人與陪病者,若完整接種2劑疫苗滿14天 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.住院資訊 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

住院 就醫流程. 癌醫住院流程圖(量身高體重抽號碼→住院服務中心 住院通知. 本院會在預定住院日的前一天(星期一或星期日住院的病人,則於前週星期五) ... 於 www.ntucc.gov.tw -

#17.醫院看護藏5大地雷!不知這點恐被罰15萬 - Money錢管家-

一位客戶就曾分享媽媽開刀住院的經驗:媽媽要施行尿失禁手術,醫院看護在照顧時,就要仔細記錄媽媽的排尿時間和排尿量。如果醫生詢問病患狀況時,看護一問 ... 於 www.money.com.tw -

#18.人生第一次開刀住院(2)

人生第一次開刀住院(2). 20141110_145951. 在確定住院開刀之後, ... 本來想說在辦住院手續前還可以再給劉醫師看一次門診, ... 鋪了看護墊、吊點滴、綁束腹後,. 於 flowermur.com -

#19.住院- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

買住院立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 健康寶塑膠骨科便盆低型便盆簡易便盆長期臥床行動不便開刀住院用. 於 shopee.tw -

#20.總分院因應近期疫情,本院措施自111.5.2調整如下 - 衛生福利 ...

(7) 住院病人至肺復原室可執行噴霧治療,門診病人如需執行此項治療,即日起須出示72小時PCR陰性報告。 門急診、住院病人外科手術入開刀房: (1) 門診手術 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#21.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

壹、辦理住院應攜帶之證明文件:身分證、健保IC卡。 ... (1) 開刀或急診病患 ... 六、病人協助照護:本院提供病人看護服務,如有需要病患照顧服務員,請洽詢各護理站; ... 於 www.ktgh.com.tw -

#22.人生的功課:依賴 - 方格子

老公, 生病, 看護. ... 骨頭開刀住院那次,我們來不及請晚上的看護。 ... 後來我們請的看護,她要幫老公鋪中單時,一直被老公嫌棄,說她粗手粗腳,弄 ... 於 vocus.cc -

#23.看完再決定,十個要不要請看護的理由

如果病人狀況尚可,不一定需要請看護。 住院的話,通常醫院會希望你有看護最好,隨時有事可以處理。畢竟醫院人力不足,如果你 ... 於 rickyho0105.pixnet.net -

#24.開刀暖勸兒女有空探望她逼媳照顧:要我死嗎 - 東森新聞

... 一名老婦人因預定11日開刀而提早住院,由於術後24小時一定要有人照顧, ... 媳婦雖一臉委屈,但仍耐心地建議婦人聘請看護,但婦人不能接受,反而 ... 於 news.ebc.net.tw -

#25.「疫」外搞亂看護市場!住院請不到加錢四處找人 - 自由時報

疫情搞得看護市場大亂!一名阿公摔倒傷了髖關節,在北彰化某一院緊急開刀後住院,2個兒子媳婦沒人要看顧,說好找看護再平分費用,以為很好解決的事, ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.居家照護VS醫院看護懶人包了解服務範圍及費用差異

當父母的年紀漸漸變大,不管身體是否硬朗或是有慢性疾病纏身,或是偶爾有需要就醫回診、到醫院開刀、住院陪病等等,都需要有人協助照顧。 - 看護 ... 於 ucarer.tw -

#27.【律師娘專欄】長輩住院,長照資源哪裡找? - 50+好好

彭婉如基金會提供的居家照顧人員,月薪依病人需照顧的狀況,大約在四萬多元接近五萬元間,須有固定的休假,但費用相對低。一般市面上的看護中心仲介的照顧 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#28.公公癌症住院開刀親家母探視淪「免費看護」婆婆爽消失| TVBS

一名媳婦分享自己的公公日前因為大腸癌第三期開刀住院。(示意圖/shutterstock達志影像). 男女交往步入婚姻後,雙方家長要怎麼互動才不會失禮,每 ... 於 today.line.me -

#29.珍惜

依照一般的想法,我在先生工作的醫院開刀住院,應該會得到比一般病人更好的待遇與陪伴;而且 ... 外子是醫師,但我覺得看護的陪病照顧會比他更好。 於 irene0210.pixnet.net -

#30.「住院保證人」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

住院消遣手術前問題不想住院住院備品住院通知時間自動出院切結書手術住院準備住院開刀住院看護物品住院棉被手術前一天住院住院開刀要準備什麼長庚星期日出院榮總住院 ... 於 1applehealth.com -

#31.住院沒準備「看護費」 小心成孤兒! | PHEW!好險網

但在歐美先進國家,由醫院全權負責照顧病人,維持醫療品質,相對於台灣的住院照護,只能說是「做半套」。 醫院推介看護不一定專業又貴 目前醫院媒合「一對 ... 於 www.phew.tw -

#32.中度智能者短期失依 - 安心照護

看護 #看護推薦#看護費用#找看護#外籍看護#住院看護#看護. ... 畢竟30多年來都是自己在照顧他,如今要開刀住院治療,剩下季銘一個人在家,該如何是好… 於 www.careatease.com.tw -

#33.從生病到照顧:任何人都能申請的五大社福保障! - 大數聚

在生病、住院、手術、復健、照顧的流程裡,總是因為不清楚政府的福利與保障,因而錯失補助機會的人比比皆是,若是您也曾經負責照顧家人,您一定也有買了東西才知道可以 ... 於 group.dailyview.tw -

#34.住院陪病有三害:要請假、傷荷包

有八成七受訪者表示願意使用「四位病患共聘一位二十四小時看護(87.0%)」,合理費用 ... 歲的她,分享最近先生因為眼疾開刀的住院陪病照顧經驗,雖然只是小小的眼科手. 於 www.familycare.org.tw -

#35.住院須知 - 郵政醫院

本院提供下列服務,您若需要可洽詢各單位索取相關資訊、電話。 □ 病人看護服務(依院方提供之照護服務中心). □ 自動轉院之救護車服務(請洽病房護理站). 於 www.postal.com.tw -

#36.【醫學中心大調查】你不知的住院真相:看護7成外包 - 報導者

病人住院、看護自己付錢找,成台灣特有的醫院生態,龐大的看護費用及請假陪 ... 「醫院人力不足是一個大問題,先生開刀前在醫院做一些檢查,當時自理 ... 於 www.twreporter.org -

#37.開刀切除子宮才發現!健保真的不夠了! | 安心比

開刀 切除子宮才發現! ... 開刀住院三天;醫療費與自負額高達七萬多元 ... 養了一個一定會照顧自己的保險小孩,透過足夠的日額型規劃給付看護的費用。 於 www.icompare.tw -

#38.太誇張! 看護隱匿確診進入醫院照顧患者

雲林一名老太太住院開刀,家屬請了看護24小時照顧,後來卻發現,看護竟然是確診者,太誇張了,防疫把關大漏洞。衛生局調查,看護把手機留在家, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#39.驚!..看護開刀及其後續劇情發展 - 天使的窗外

找臨時看護來家裡顧阿嬤(台灣的看護來家裡比在醫院更貴,找臨時外籍看護又沒管道~"~). 所以還是先去跟醫生打招呼,準備住院吧!還好馬偕腫瘤科的醫生很好 ... 於 amielee.pixnet.net -

#40.簡單看懂住院日額與實支實付的差別 - 買保險

生病住院時,大大小小的檢查、掛號、醫療耗材,有的沒的花費總是讓人頭疼。 ... 優點, ◇ 住幾天賠幾天:補償住院產生的損失(例如:薪資、看護費用、購買營養品),當 ... 於 www.smartbeb.com.tw -

#41.居家照護VS醫院看護懶人包了解服務範圍及費用差異 - 疫苗施打 ...

疫苗施打地圖,2021年9月16日— 當父母的年紀漸漸變大,不管身體是否硬朗或是有慢性疾病纏身,或是偶爾有需要就醫回診、到醫院開刀、住院陪病等等,都需要有人協助照顧 ... 於 covid19.imobile01.com -

#42.【朱國鳳專欄】一人住院、全家跳腳?有這種服務的醫院 - 愛長照

在高齡化與少子化的趨勢下,只能期待兒女當守護,而不是當看護。如果要避免「一人住院、全家跳腳」的窘境,未來當有住院需求時,最好還是優先找有 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#43.開刀住院時請看護問題 - LAB服飾生活站

4.住院時要有需要將病人東西或錢交給看護嗎?5.(離題.可以不用回覆)當事人有保醫療險.其中有條賠法是開刀項目6級X30倍.但怎 ... 於 omnurse.pixnet.net -

#44.住院常見問答|就醫指南|長庚醫療財團法人全球資訊網

有無提供看護服務? 有需要者可於入住後向病房的護理站洽詢。 Q5. 醫院有無 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#45.看護費用怎麼算?一篇解析台灣看護行情及聘請注意事項

面對家中長輩的照護問題,許多人會選擇聘請看護,協助照顧行動不便的家人, ... 在住院期間的費用,可以視住院醫療險所理賠的項目提出申請,部分住院 ... 於 www.royalnursinghome.com.tw -

#46.看護人生.醫院@2015

當身份轉變為住院病人,且是開刀住院超過7天者,住院期間最親密的戰友通常是看護。看護費用以日計,通常是病人生活無… 於 tinackitc.wordpress.com -

#47.請看護、開刀,20萬瞬間消失...43歲女業務的長照心聲:如果 ...

父親今年74歲, 2年前因為一場車禍意外,昏迷了9個多月。因為頭骨碎裂、顱內出血導致嚴重腦傷,不管是醒過來的時候,還是昏迷的時候,都需要由24小時 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#48.彰化縣中低收入戶罹患重傷病看護補助辦法

二、補助對象:低收入戶或中低收入戶因傷病產生之醫療或看護費用者,中低收入戶須符合相關規定,(中低收入戶醫療部份須達到3個月內醫療費用累計超過3萬元;設籍本縣 ... 於 social.chcg.gov.tw -

#49.住院須知| 奇美醫院就醫指南

二、根據健保署規定,住院中必須將健保IC 卡交由本院代為保管,於出院結帳時一併領回。 病房守則. 一、住院期間本院會提供病人專屬服裝,請自備盥洗用具 ... 於 www.chimei.org.tw -

#50.開刀住院費跟看護費用 - 9597借錢網

開刀住院 費跟看護費用. 重要提醒. 9597借錢網僅提供一個網站平台讓會員張貼廣告,對會員所張貼之任何廣告不做任何保證!請會員借款前,務必考量自身還 ... 於 www.9597.tw -

#51.經驗超豐富,絕對沒有多帶的16樣住院行李分享!

繼1997.2015.2016.2017後這是我人生第五次住院開刀,不過不會是最後 ... 不過兩個都要帶,就算你不帶濕紙巾,請了看護他還是會幫你買再拿發票叫你付錢 ... 於 longyanland.com -

#52.一般市民醫療補助 - 臺北市政府社會局

... 指定醫師、特別護士、指定藥品材料費、掛號費、疾病預防、及非因疾病而施行預防之手術、節育結紮、住院其間之看護費、指定病房費及其他與醫療無直接相關之項目。 於 dosw.gov.taipei -

#53.你不知道的住院真相:七成仲介看護竟是…

住院 自己找看護,成台灣特有的醫療生態,龐大的看護費用及請假陪病的 ... 「醫院人力不足是一個大問題,先生開刀前,在醫院做一些檢查,當時自理能力 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#54.住院補助 - 國軍退除役官兵輔導委員會

在全國各公私立健保特約醫療院所住院,全額補助健保部分負擔費用。 在各「榮民總醫院」住院:補助入住二人病房時的病房費用差額、輔導會核准的藥衛材,以及「就養榮 ... 於 www.vac.gov.tw -

#55.住院須知 - 大林慈濟醫院

※安排病房床位: 1.預約住院當天開刀病人,本院會於前一日下午四點半前陸續以電話聯絡通知住院報到時間 ... 於 dalin.tzuchi.com.tw -

#56.如果手術完住院的時候沒有人陪,會不會覺得很難受? - GetIt01

... 問我要不讓她媽媽來照顧我,或者是朋友的老婆來,或者是找個看護,我都拒絕了, ... 當時我在住院大樓,母親從家裡趕來被阻隔在醫院大樓外,我緊張的進入手術室, ... 於 www.getit01.com -

#57.別人的女兒不是人!?開刀住院一定要媳婦請假照顧才可以!?

有一個老婦人來辦住院,預定明天要開刀,開人工__關節置換術,因為隱私 ... 看護???你是要出錢給我ㄏㄧㄡˇ,你做人不可以這樣啦,我是你長輩,我要 ... 於 www.bc3ts.com -

#58.病患趁看護買東西離院、員警依手環找到家屬、今天順利動刀

新北市65歲羅姓老翁罹患輕微失智症因腫瘤住院準備手術切除,昨日中午 ... 開刀切除,因羅姓老翁罹患輕微失智症加上家屬工作關係特別請看護24時照顧。 於 www.typd.gov.tw -

#59.拒請看護!婆婆開刀逼媳請假照顧狠嗆「是要我死嗎?」 | 生活

一名婦人要開刀住院,因為手術完要有人照顧,她對著兒子女兒說「你們就好好上班顧小孩,有空再來看我」,等兒女離開後,突然很嚴肅轉頭跟媳婦說「妳 ... 於 www.setn.com -

#60.為什麼要轉加護病房? - 衛生福利部雙和醫院

以這樣的評分系統來決定疾病嚴重度,是一個較為客觀的方法,在加護病房的住院過程中,醫護人員也可以後續利用此系統為病患評分,參考分數的變化,觀察病情發展的走向。以 ... 於 www.shh.org.tw -

#61.林家肉燥飯- 照顧的人比開刀住院的人還累。 林老北又開刀哩 ...

照顧的人比開刀住院的人還累。 ... 次一模一樣的病房,整個熟到像在走自己家裡的廚房,好險林家人生性樂觀,每次住院都歡樂的像在野餐。 ... 我也是要把看護我老母啊? 於 pages.facebook.com -

#62.請人看護3個月強制險只賠住院期間18天?!

何太太車禍導致脛骨粉碎性骨折,開刀住院治療了十八天,出院後還持續復健治療近半年。她在治療期間聘請看護照顧長達三個月,結果承保的產險公司卻只 ... 於 www.rmim.com.tw -

#63.[問題] 何處找短期看護? - 看板single | PTT兩性男女區

我要到大醫院開刀,有長達十公分的腹璧疝氣, 醫院已通知住院日期,住院當天才能去登記看護住院隔天動手術,但手術結束當天並不保證有看護報到. 且不確定要等多久在沒有 ... 於 pttboygirl.com -

#64.住院病人及陪病者住院前篩檢流程| 最新消息 - 中國醫藥大學 ...

對於本院有任何的疑問歡迎您將您的想法告訴我們,您的寶貴意見將成為我們繼續努力改進的動力,歡迎您寫信與我們聯絡。 您的批評是我們進步的原動力,而您 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#65.就醫問答集> 住院問答集

本院住院病房的等級有:健保房、超等病房(單人房、雙人房)及特等病房。 ... 一般住院病人(加護病房除外)需要僱用照顧服務員(看護)時,可向病房護理站洽詢,告知僱用 ... 於 www2.kmuh.org.tw -

#66.動手術前您該問清楚的事(懶人包)|家天使居家照顧

住院 手術代表患者可能於手術前一天或當天先到醫院報到,做完術前檢查,於開刀房進行手術後,還需住院數天休息復原。 說到「誰會替我開刀」,大家一定會 ... 於 ghsha.com -

#67.常見問題- 就醫指南 - 國泰綜合醫院

返回就醫指南常見問題總院住院說明 本院住院安排統由本館一樓「住院中心」 ... 可事先預定伙食(素食請事先告知),若需看護,亦可代為安排,不提供病 ... 於 www.cgh.org.tw -

#68.照顧住院的病人,是不能睡覺的嗎?? - Mobile01

家中有長輩近期開刀需住院數天不算大刀,但手術仍需半身或全身麻醉而我負責夜間照顧(沒經驗,第一次)請問在 ... 像那些在醫院做24小時的照服員(看護). 於 www.mobile01.com -

#69.沒錢請看護有錯嗎?

這禮拜二我媽身體不適住院,全家人除了我爸,我和我姊都在外縣市上學,而爸爸又要上班,根本沒時間照顧我媽,只能讓她自己一人在醫院養病。說實在的,我們家家境不好, ... 於 pharmacistplus.com -

#70.住院看護 - 台灣公司行號

2017年11月26日- 一人住院全家倒,要聘醫院看護幫忙,還得看口袋夠不夠深。有醫院發現家屬需求,選定部分病房推動看護一對 ... 開刀住院時請看護問題| Yahoo奇摩知識+. 於 zhaotwcom.com -

#71.2020-05-09 入院接受部分腎切除手術@台大醫院

拉著行李箱出門時,我多希望這真的是一趟旅行,而不是去開刀。 住院找看護是我這次最擔心的,因為疫情,台大不希望我自己找看護(疫調困難),. 於 sultt.pixnet.net -

#72.病人家屬及訪客注意事項 - 臺北榮民總醫院醫務企管部醫療事務 ...

2022年4月1日 — 臺北榮民總醫院醫務企管部醫療事務組-住院,Taipei Veterans General Hospital. ... (七)病人如符合申請聘僱外籍看護工資格,雇主應於醫療機構之醫療 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#73.[問卦] 不婚不生,老了住院開刀怎辦? - Gossiping板

a27588679: 開刀住院護理師會照顧你啊7F 05/06 20:33 ... 推cubegaga: 你生了小孩也是給你請看護阿你是不是沒僱過病人55F 05/06 20:46. 於 disp.cc -

#74.住院手冊 - 李綜合醫院

門診病人:若醫師已指示您住院接受治療、檢查或手術,請您於每日上 ... 紛或人口販運之勞力剝削等情勢發生,請勿聘請非法外籍看護工,以防. 於 www.leehospital.com.tw -

#75.怎樣情況下才會理賠手術看護保險金

我有這張舊款保單,我住院十天後,手術開刀婦科(理賠單下來並沒有看到手術看護保險金)問我的保險業務員(她說我去請看護也不會理賠? 於 my83.com.tw -

#76.今早帶安娜回診,4/1開刀,住院4天,請了看... 来自台灣陶家藝術

今早帶安娜回診,4/1開刀,住院4天,請了看護照顧她,出院後在家休息,今天陳醫生稱讃她復原良好,之後僅需要吃藥控制即可,安娜在我們家好幾年, ... 於 weibo.com -

#77.張彩慧小姐 - 亞東醫院

有專人(可能是看護公司)引導家屬做檢查, 問診同時做胸部X光確認是否有肺炎情形...等亞東的醫療水準確實越來越進步~~~感恩 家母J68448因肺炎住院,非常感謝胸內林倬漢 ... 於 www.femh.org.tw -

#78.中風復健照顧如何安排?住院轉院好?入住機構好?還是返家 ...

1、醫院有完整的復健設備及復健課程,家屬不用擔心看護没帶病人上課, ... 患者因開刀、中風而住院,身體狀況明明不能出院或無法回家,多數醫院仍會 ... 於 ritaliao6177.pixnet.net -

#79.中低收入戶傷病醫療看護費補助(18-65歲) - 新竹縣政府-社會處

住院看護 補助標準如下: (一) 罹患嚴重傷病住院治療,經證明須僱請專人看護之費用。 (二) 低收入戶者:每人每日補助看護費最高新臺幣1500元,年度內以新臺幣9萬元為限 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#80.請問若因為身體有狀況要開刀如何時看護?

請問開刀時是否需要有家人陪同?因為晚上可能要請婆婆幫忙帶孩子,先生搞外遇應該不會陪我。(請他接送孩子上下學,他都覺得為難,他說無法準時, ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#81.住院開刀保險卻只賠一半?一定要知道的實支實付10 件事

... 費、看護費等開銷。舉例來說,買一張理賠額度為12 萬元的實支實付保單,不如買2 張額度為6 萬元的保單,因為保費支出差不多,但保戶如果住院開刀 ... 於 www.cmoney.tw -

#82.住院須知 - 馬偕紀念醫院

【提醒】配合防疫,住院及陪病提醒如下: · 為維護安全及病人權益,提醒12歲以下小朋友不宜進入醫院陪病或探病。 · 住院中如需聘用看護或住院共聘照顧服務員 ,請洽各病房 ... 於 www.mmh.org.tw -

#83.住院沒準備「看護費」 小心成孤兒!

住院看護 保險金,你想知道的解答。儘管「實支實付(以下簡稱為「實支型」)」型住院醫療險中,也有所謂的「每日住院醫療保險金」的給付項目,但是,它多半只. 於 insurancewikitw.com -

#84.普行看護中心

... 都由外籍看護陪伴照護,老人家曾因低血鉀、膽結石住院過,前2個月也曾因疝氣開刀,這次因胸悶、頭暈來急診,醫師診視後建議住院治療,並同步為她進行心電圖與胸部X ... 於 www.pusing.url.tw -

#85.住院須知手冊目錄 - 義大醫院

辦理住院手續注意事項. 五、. 病人權利與責任. 六、. 住院中應注意事項. 6.1 請假規則 · 6.2 訪客探視 · 6.3 看護員申請方式 · 6.4 病房內禁止電器使用. 於 www.edah.org.tw -

#86.陪探病須知 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

本院管制進出人員,其規範如下:(資訊更新日:2022年5月26日). 陪/探病預約:. 陪病預約規範:依中央疫情指揮中心宣布。 陪病人數:每名住院病人陪病者1人為限。 於 www.ntuh.gov.tw -

#87.防疫期間住院、探病、陪病須知- 宜蘭 - 羅東博愛醫院

1.實施手術、侵入性檢查或治療等,須由家屬陪同。 · 2.依法規須家屬親自簽署同意書或文件。 · 3.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位,因應病人病情說明之 ... 於 www.pohai.org.tw -

#88.開刀住院強制要找看護嗎? - 看板ask

版上大大們好, 小弟最近要動個小手術,需要全身麻醉,需要住個3天;醫院告知我如果親朋好友不能來,就一定要找看護,不然不能住院,想問一下大家的 ... 於 www.ptt.cc -

#89.住院手術|健康醫療險 - 國泰人壽

健康醫療險. 住院手術、實支實付、重大疾病、長期照顧等保障推薦 ... 於 www.cathaylife.com.tw -

#90.媽骨折看護@ Ray's blog - 隨意窩

晚上7點時,來了一位看似40來歲的毆巴桑看護,她報到時己備好她的行李,向我們說她姓林,這開刀要住院好幾天,她大都看護骨科的病患,很有經驗,要我們放心把照顧工作交給 ... 於 blog.xuite.net -

#91.人工髖關節置換手術住院看護日記 - 子葳手札Tzuwei' Blog

我和母親大吵一架後,立即查詢開刀醫師的學經歷,確認是脊椎專科醫師後,只能陪同母親住院與看護。幸虧老天保佑,手術順利,住院20多天,平安出院。 於 tzuweichuang.blogspot.com -

#92.住院看護費一天要2K,可靠保險轉嫁 - 好險在這裡

從本文你可以知道臨時性住院看護有那些服務、如何聘雇、費用如何,以及如何在醫療保險中規劃相關保障。 於 goodins.life -

#93.住院要帶甚麼?打包清單懶人包

開襟式住院服(每家醫院規定不一,台大醫院提供病人服所以不必自備) ... 住院期間基本上是病床方圓幾公尺內活動,開刀前要待命等通知去做各種檢查,跑 ... 於 gaga124.pixnet.net -

#94.開刀全記錄

從下決定、降指數、再到住院開刀、出院休養總共也只不過一個月的時光,留下來的就是脖子上的那道疤. ... 還有那大嗓門大動作的外藉看護, 於 elsa30.pixnet.net -

#95.怎樣情況下才會理賠手術看護保險金 - 被動收入的投資秘訣

住院看護 保險金,你想知道的解答。我有這張舊款保單,我住院十天後,手術開刀婦科(理賠單下來並沒有看到手術看護保險金)問我的保險業務員(她說我去請看護. 於 investwikitw.com -

#96.【雜記】爸爸出院囉 - Angela's blog - 痞客邦

之前辦住院等開刀都沒什麼深刻感覺,只有在換上隔離衣戴上口罩推爸進開刀房 ... 本來我們是請醫院幫忙請看護,但醫院的看護已滿,排不到,但其實不用 ... 於 angela19722002.pixnet.net -

#97.醫療心得分享:住院要帶什麼?台大醫院手術需要準備?台大 ...

hi 又到了大胖小胖實際體驗分享(2021.04實例) 歷經上次小胖開刀及家人住院, ... 陪病者:重要,假如非一人看護,用於交接班使用,因為在開刀完時,需要記錄病人什麼時 ... 於 hm70322.pixnet.net -

#98.談住院看護的必要過來人建議:不要綁架家人陪在病床照顧

癌症、中風、心臟病住院或要動大手術的病人,常常苦惱要誰來照顧?尤其在新冠肺炎期間,醫院嚴格管控住院陪病人數。她很幸運,在大缺看護的狀況, ... 於 cancer.commonhealth.com.tw