高雄港埠旅運中心建築師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 和UlfMeyer的 臺灣最有意思的建築物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄港埠旅運中心-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月也說明:高雄港埠旅運中心 [编辑] ... 該設施的工程與建築競圖完成於2010年12月10日,由臺灣的「宗邁建築師事務所」及共同 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和五南所出版 。

國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出高雄港埠旅運中心建築師關鍵因素是什麼,來自於大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策。

而第二篇論文國立高雄師範大學 文化創意設計碩士學位學程 李億勳、陳俊智所指導 吳敏隆的 高雄亞洲新灣區吉祥物創作研究 (2015),提出因為有 亞洲新灣區、吉祥物、符號學、視覺識別系統的重點而找出了 高雄港埠旅運中心建築師的解答。

最後網站港都旅運中心動工打造千坪海岸平台 - Yahoo奇摩新聞則補充:交通部祁次長表示,港埠旅運中心完工後將成為高雄市的指標建築物,未來將可服務 ... 港務公司表示,旅運中心建築案是由本國宗邁建築師事務所與美國 ...

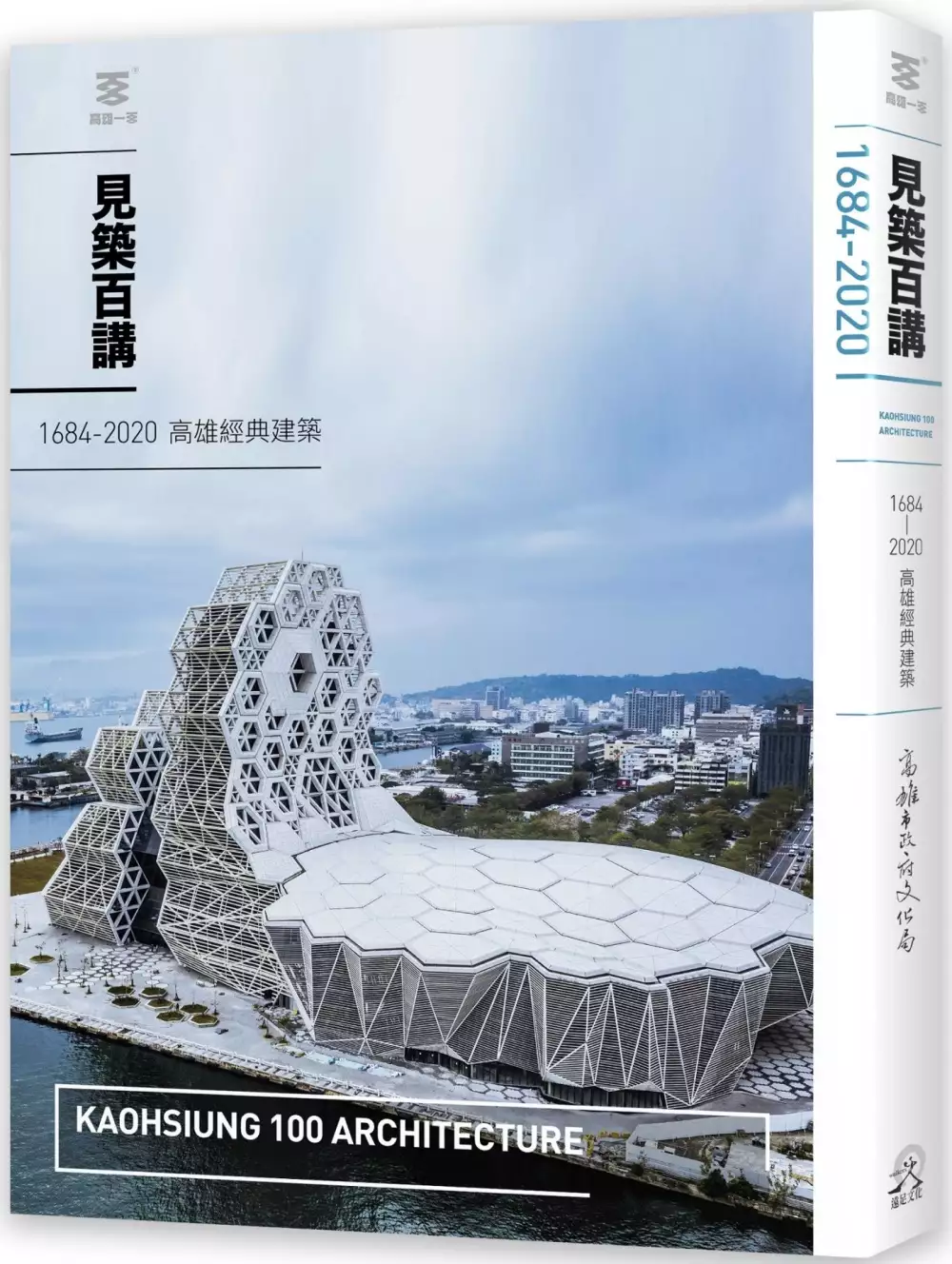

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決高雄港埠旅運中心建築師 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決高雄港埠旅運中心建築師 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

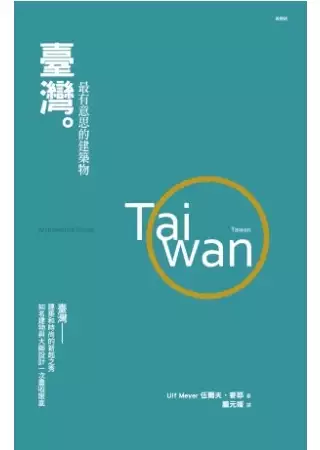

臺灣最有意思的建築物

為了解決高雄港埠旅運中心建築師 的問題,作者UlfMeyer 這樣論述:

臺灣──建築和時尚的新起之秀 知名建物與大師設計一次盡收眼底 Σ{建築物╳建築師}=耀眼的臺灣 LV臺北中山旗艦店、紅樓、國立臺灣大學醫學院附設醫院、路思義教堂、國家體育場、衛武營藝術文化中心、蘭陽博物館、公東高級工業職業學校、高雄捷運美麗島站、北部流行音樂中心、臺北世界貿易中心、土地銀行總行、臺北國際花卉博覽會舞蝶館、臺北市立美術館等 姚仁喜、李祖原、Kerry Hill、林洲民、伊東豐雄、團紀彥、廖偉立、貝聿銘、丹下健三、青木淳、長野宇平治、楊卓成等 葡萄牙人在十六世紀航海途中遇見臺灣,驚奇之餘大讚臺灣是「福爾摩沙」,也就是「美麗之島」。二十一世紀的

建築迷同樣無法抗拒臺灣的魅力,盛讚臺灣的建築是東亞地區的遊客不可錯過的風景。在這個實行共和政體的島國,聳立著國際知名建築師以及本土建築大師的建築鉅作,在國際上大放異彩。 亞洲專家暨建築評論家伍爾夫‧麥耶精心選出的一百四十個現存或興建中的建築,其中多為一九四五年之後落成,呈現臺灣人引以為傲的建築瑰寶。編排上以臺灣的縣市來區分,以照片和文字呈現臺灣賞心悅目的建築。每座建物提供了名稱、座落地點、年份、建築師等資訊,以及建物歷史、風格特色、功用,並扼要闡述建築師的建築理念等。還附上QR Code,是實用且便利的臺灣建築、觀光最佳導覽書。

高雄亞洲新灣區吉祥物創作研究

為了解決高雄港埠旅運中心建築師 的問題,作者吳敏隆 這樣論述:

亞洲新灣區是高雄市近年來的重要建設,也是高雄市產業轉型的一個重大契機。本研究創作以高雄亞洲新灣區的四座大型建設,包括高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心等,透過符號學的導入,及兩層次序列表意(two orders of signification)系統模式分析,設計出各建設場域專屬的吉祥物。 前期提出本研究創作的背景動機與目的、創作方法與流程,並確定本研究創作的範圍與限制。再透過吉祥物創作相關文獻與學理探討,提出「吉祥物」與「符號學」等相關文獻案例,進行回顧研讀,以理解其發展趨勢。並概述說明創作主題,針對高雄亞洲新灣區的發展緣起,及四大主要建設的興建

目的及功能屬性做簡單的敘述。創作過程與作品說明,首先提出亞洲新灣區的VI識別系統,建立其視覺形象;再從研究資料所得到的元素符號,發想運用於四款吉祥物的創作設計上,並以羅蘭巴特提出的兩層次序列表意做吉祥物符號的分析。再透過吉祥物的命名、角色及故事背景設定,讓吉祥物更鮮活更有記憶點。並對「吉祥物」後續發展給予研究成果之建議。最後的研究創作成果,期望能給予政府部門在行銷亞洲新灣區的建議及宣傳的參考。

想知道高雄港埠旅運中心建築師更多一定要看下面主題

高雄港埠旅運中心建築師的網路口碑排行榜

-

#1.「高雄港埠旅運中心」3月正式啟用,全新港灣觀景點

選址高雄港19、20號碼頭的「高雄港埠旅運中心」,在港市合作、水岸開發的計畫之下,由曾經設計「臺北流行音樂中心」的「台灣宗邁建築師事務所」 ... 於 www.travelerluxe.com -

#2.高雄港客運專區-港埠旅運中心(國際競圖案)佳作- 精選作品

工程名稱:. 高雄港客運專區-港埠旅運中心(國際競圖案) HMC Architects (Design)/HOY Architects & Associates (Local Architect). 類別:. 交通建築. 年度:. 2010. 於 www.hoy.com.tw -

#3.高雄港埠旅運中心-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月

高雄港埠旅運中心 [编辑] ... 該設施的工程與建築競圖完成於2010年12月10日,由臺灣的「宗邁建築師事務所」及共同 ... 於 credit.gotokeyword.com -

#4.港都旅運中心動工打造千坪海岸平台 - Yahoo奇摩新聞

交通部祁次長表示,港埠旅運中心完工後將成為高雄市的指標建築物,未來將可服務 ... 港務公司表示,旅運中心建築案是由本國宗邁建築師事務所與美國 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#5.高雄港旅運中心 2022悠活港都寫生比賽 - 棧貳庫

高雄 港旅運中心為地上15層樓、地下2層樓建築,碼頭岸線730公尺長,未來將 ... 高雄港埠旅運中心不只擁有娛樂性質也是提供文化活動的絕佳場地,大型的 ... 於 www.kw2.com.tw -

#6.【高雄市】高雄港埠旅運中心 - Public Building Taiwan

港務公司表示,高雄港客運專區旅運中心為國內最大之3D曲面金屬帷幕單一 ... 首先,動土典禮由來自美國之Jesse建築師介紹高雄港「港埠旅運中心」的設計 ... 於 twpublicbuilding.blogspot.com -

#7.高雄「港埠旅運中心」可望於年底啟用!全3D曲面帷幕

10年前經國際競圖,「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與知名的Reiser+Umemoto RUR Architecture PC.建築師事務所設計得標,設計理念是來自於與海洋 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#8.2023 摩天大樓下載王 - ruliy.online

準備化身為建築師兼開發商,打造出舉世聞名的摩天大樓,成為整座城市的矚目焦點吧。 ... 圖書總館、世貿展覽館、環狀輕軌站、流行音樂中心、港埠旅運中心、台灣人. 於 ruliy.online -

#9.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色船體建築外觀

高雄 即將迎來新地標!「高雄港埠旅運中心」是一處集結交通、免稅商店、餐飲、辦公與觀光的多功能空間,更規劃有1500坪的戶外海岸平台。雖旅運中... 於 today.line.me -

#10.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色3D曲面 - 聯合報

高雄 流行音樂中心的外型相當搶眼;圖片提供/蘇琨峰. 「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與美國reiser+umemoto事務所設計,為全國唯一全3D曲面 ... 於 udn.com -

#11.「高雄港埠旅運中心」啟用!建築外型如鯨魚棲息港灣 - La Vie

這棟風格前衛的流線型建築,由曾操刀臺北流行音樂中心的台灣宗邁建築師事務所與美國RUR Architecture DPC共同設計,團隊不走保守路數,屏棄了傳統港口的 ... 於 www.wowlavie.com -

#12.交通部航港局Maritime Port Bureau. MOTC

中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心辦理高雄地區遊艇與動力 ... 地5,957.61平方公尺,土地使用分區為燈塔用地,燈塔本體及9座附屬建築群為臺中市歷史建築,其修復 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#13.大稻埕活動2023

大稻埕商業活動的起源在1851年,泉州同安人移民林藍田為了躲避海盜,從基隆跑到大稻埕,並且在當地興建閩南式建築,這就是大稻埕最早的店舖。 於 reklamciamca.online -

#14.【高雄新地標】未來科幻風景點!高雄港埠旅運中心3/6 啟用 ...

「高雄港埠旅運中心」由台灣 宗邁建築師事務所 與美國reiser+umemoto 事務所共同設計,花費45 億元、近10 年時間終於完工,結合旅運、觀光、餐飲與近1500 ... 於 www.upmedia.mg -

#15.《高雄港埠旅運中心》得獎台灣建築再創佳績- 住展雜誌

設計者為Reiser + Umemoto事務所,為了讓乘船遊客、一般民眾與運輸業的碼頭工作人員都能順暢地使用,不會互相衝突干擾,建築師利用立體堆疊手法將空間區隔,並以挑高的大廳 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#16.[中央建設高雄] 高雄港埠旅運中心@ 中國國民黨高雄市委員會

「高雄港客運專區—港埠旅運中心」,該中心位於高雄港19、20號碼頭,基地面積約2.46公頃,由宗邁建築師事務所及美國RUR公司得標,興建完成後,可提供 ... 於 kaohsiungbravo.pixnet.net -

#17.全台首棟全3D曲面帷幕建築「高雄港埠旅運中心」3月啟用 ...

久等了高雄人! ◎照片來源:宗邁建築師事務所. 等待了10年,這棟全台唯一以全3D曲面帷幕設計的特殊建築「高雄港埠旅運中心」,終於確定將在3月6日 ... 於 www.lookit.tw -

#18.2023 高雄旅社推薦 - geldkyktnz.online

承億輕旅高雄館顯示價格青年旅舍112 則評論高雄青年旅舍排名第5 物超所值物業, ... 發展的新興商業區,聚集高雄展覽館、市立圖書總館、流行音樂中心、港埠旅運中心與 ... 於 geldkyktnz.online -

#19.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色船體建築外觀

高雄港埠旅運中心 是由台灣的宗邁建築師事務所與知名的Reiser+Umemoto RUR Architecture PC.建築師事務所操刀設計,摒棄傳統港口的線形外觀,線條靈動流暢,整體建築 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#20.港務/高雄港埠旅運中心- 開發成果

位於高雄港19-20 號碼頭由交通部高雄港務局斥資興建,高雄港埠旅運中心經由國際競圖,由台灣的宗邁建築師事務所與知名的Reiser+Umemoto RUR Architecture PC. 於 www.kpld.com.tw -

#21.【高雄港埠旅運中心】開放時間/啟用活動/地址及停車場資訊 ...

高雄港埠旅運中心 完工:建築特色|樓層介紹|海岸步道(觀景平台)|啟用 ... 與台灣宗邁建築師事務所(兩事務所同為台北流行音樂中心設計團隊)聯手操刀 ... 於 cpok.tw -

#22.港都旅運中心今動工打造千坪戶外海岸平台| 生活 - 三立新聞

交通部祁次長表示,港埠旅運中心完工後將成為高雄市的指標建築物,未來將可服務 ... 港務公司表示,旅運中心建築案是由本國宗邁建築師事務所與美國 ... 於 www.setn.com -

#23.3/9高雄新地標「港埠旅運中心」24小時獨有海岸步道快閃開放!

「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與美國reiser+umemoto事務所設計,為全國唯一全3D曲面帷幕永續建築,流線性的外觀呼應了來自於海洋及當地都市 ... 於 www.xinmedia.com -

#24.高雄港灣再造 亞洲新灣區 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

關鍵詞:國際港灣城市、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運. 中心、高雄世貿展覽 ... Monteserin Lahoz 及翁祖模建築師事務所,以台灣「夜市文化」融合流動、隨性、. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#25.大型船模型玩具店高雄2023 - zekbun.online

May 4, 2022 ·高雄港埠旅運中心座落高雄亞洲新灣區,除了提供國際郵輪旅運服務,更集結餐飲與免稅商店以及1,500坪的戶外海岸平台,預計今年6月底可開放室內東海模型是 ... 於 zekbun.online -

#26.大型船模型玩具店高雄2023 - atmaziya.online

紅毛港文化園區雖然不大,但有古時的建築,搭配導覽人員的介紹,可以更了解整個 ... May 4, 2022 ·高雄港埠旅運中心座落高雄亞洲新灣區,除了提供國際郵輪旅運服務, ... 於 atmaziya.online -

#27.Architechture 091:Kaohsiung Port and Cruise Service Center

位於高雄港18號碼頭的港埠旅運中心為高雄港客運專區及亞洲新灣區計畫的一部分, ... 建築師特別強調港埠旅運中心與機場的不同之處,在於與都市緊密結合的關係,表現在 ... 於 english.khcc.gov.tw -

#28.2017第306期: 行遍天下12月號 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

part.2 新竹中正橋的夕照拍攝點|河邊公園最佳拍攝時間|夏日傍晚攝影師|段志豪在住家附近 ... 更加快現代高雄的轉型,而施工中的海洋文化及流行音樂中心、港埠旅運中心, ... 於 books.google.com.tw -

#29.2023 摩天大樓下載王 - asgik.online

準備化身為建築師兼開發商,打造出舉世聞名的摩天大樓,成為整座城市的矚目焦點吧。 ... 圖書總館、世貿展覽館、環狀輕軌站、流行音樂中心、港埠旅運中心、台灣人. 於 asgik.online -

#30.Contents - 高雄市不動產開發商業同業公會

建築 新制. 房市探討. 稅務新知. 城市生態. 會務活動. 編輯手記. 營造良性經營空間,致力公益. 新秀華麗登場,拼出耀眼未來. 流音中心,明年開麥. 港埠旅運中心,將開啟 ... 於 kaoarch.org.tw -

#31.紐約RUR建築師團隊高雄港埠旅運中心參訪

位於高雄美麗港灣的「高雄港埠旅運中心Kaohsiung Port Terminal」,由美國RUR建築師事務所透由國際競圖徵選得標並與宗邁建築師事務所聯合承攬,奧兒 ... 於 www.ourdesign.com.tw -

#32.劉培森建築師事務所Ricky Liu & Associates Architects ...

高雄港埠旅運中心 第三名. 基本資料. 建築概要. 座落位置. 高雄港區19、20號碼頭. 委託單位. 交通部高雄港務局. 服務期間. 2010. 基地面積. 24,600 m². 總樓層數. 於 www.rickyliu.com.tw -

#33.高雄「港埠旅運中心」可望於年底啟用!全3D曲面帷幕

建築師 事務所設計得標,設計理念是來自於與海洋意象及周邊都市形象,並注入人流、物流的服務概念,將高雄打造為海洋遊憩的知名港口。完工後可同時泊靠兩艘 ... 於 www.khmice.org.tw -

#34.高雄「港埠旅運中心」預計6月部分開放!無敵海景盡收眼底

高雄 除了純白潔淨的大港橋、高雄流行音樂中心,現在將要再添一座新地標!獨特銀白船型外觀的「港埠旅運中心」,為全國唯一全3D曲面帷幕永續建築, ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#35.【港埠旅運中心】高雄建設中EP.27 2022.3~6月- YouTube

music:Sasha Sloan - Older (Piano Tutorial)https://www.youtube.com/watch?v=oL-sfOz3mkg 港埠旅運中心 起造人為臺灣港務股份有限公司地上15層地下2層 ... 於 www.youtube.com -

#36.不動產行情~十分鐘搞懂高雄市亞洲新灣區(上)-220 - HS華信鑑價

位於高雄港 19-20 號碼頭由交通部高雄港務局斥資興建,高雄港埠旅運中心經由國際競圖,由台灣的宗邁建築師事務所與知名的 Reiser+Umemoto RUR Architecture PC. 於 www.hunhsin.com.tw -

#37.美國《建築師雜誌》第61 屆進步建築獎出爐,「高雄港埠旅運 ...

榮獲2014 年《建築師雜誌》進步建築獎特優獎項的「高雄港埠旅運中心」,是一座結合運輸、商業、娛樂的綜合型大樓建築,2013 年動工,預計2017 年完工 ... 於 www.mottimes.com -

#38.高雄港旅運中心- 維基百科

高雄 港旅運中心 ; 80,774平方公尺 · 地上15層、地下2層 · 宗邁建築師事務所 美國 Reiser+Umemoto RUR Architecture PC. 於 zh.wikipedia.org -

#39.高雄港埠旅運中心今日決標- 產業.科技- 工商時報

已流標3次的高雄港埠旅運中心大樓工程,預算從28.5億元大幅提高到50.5億元、並 ... 該案由台灣翁祖模建築師事務所和西班牙Manuel Alvarez Monteserin ... 於 www.chinatimes.com -

#40.Fei & Cheng Associates 宗邁建築師事務所的貼文 - Facebook

高雄港埠旅運中心 工地Kaohsiung Port Terminal Construction #underconstruction. 於 www.facebook.com -

#41.高雄港埠旅運中心國際新地標,一窺港都全風貌 - 上銘建設

高雄港埠旅運中心 由臺灣的「宗邁建築師事務所」及美國「reiser+umemoto事務所」設計,榮獲第61屆「進步建築獎」殊榮,其建築內部規劃包括港務公司、航 ... 於 www.made-style.com.tw -

#42.高雄全新地標「港埠旅運中心」:獨有24小時海岸步道 - 迷誠品

10年前經國際競圖,「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與知名的Reiser+Umemoto RUR Architecture PC.建築師事務所設計得標,設計理念是來自於與海洋 ... 於 meet.eslite.com -

#43.高雄港埠旅運中心國際新地標,一窺港都全風貌

高雄港埠旅運中心 主要由三個巢狀量體所組成,運用長跨距鋼管立體桁架系統搭建,外觀圓滑平整且線條流暢,非線形設計為台灣現有建築物少數使用的設計 ... 於 madestyle65.pixnet.net -

#44.【港務局】最新徵才公司 - 104人力銀行

高雄 市鼓山區土木工程業資本額12億員工數677人暫無公司評論 ... 遊艇港及建築景觀相關設施規劃」、「蘇澳港「觀光遊憩區規劃」暨「旅運中心興建工程委託設計監造」」… 於 m.104.com.tw -

#45.PNCSC 高雄港客運專區「港埠旅運中心」國際競圖| FAM

尋找大師. 在高雄港銳變的契機上, 我們正在尋找 為國家門戶擘建風華地標的建築師! 敬邀. 為創造高雄港優質的旅客及客戶服務環境,中華民國交通部 ... 於 forgemind.net -

#46.建築| 攻殼幾何構造顧問| 台北市Techtonica Taipei

高雄港埠旅運中心. 工作內容:金屬屋頂幾何及構造分析優化、參數模型建置、工程現場數位化、加工安裝資料產製. 設 計:RUR Architecture DPC、宗邁聯合建築師事務所. 於 www.techtonica.tw -

#47.摩天大樓下載王2023

準備化身為建築師兼開發商,打造出舉世聞名的摩天大樓,成為整座城市的矚目焦點吧。 ... 圖書總館、世貿展覽館、環狀輕軌站、流行音樂中心、港埠旅運中心、台灣人. 於 milyonr.online -

#48.高雄港埠旅運中心- Arup奧雅納

奧雅納為勝出的設計團隊(Reiser+Umemoto RUR Architecture PC 和宗邁建築師事務所)提供了多領域的工程設計服務,包括交通、消防、機電及物流與營運等。 戰略性基礎設施. 於 www.arup.com -

#49.高雄港旅運中心 - Wikiwand

其設計理念在於強化港埠旅運中心與既有都市的結合,發展出港岸空間的商業與休閒 ... 該設施的工程與建築競圖完成於2010年12月10日,由臺灣的「宗邁建築師事務所」及 ... 於 www.wikiwand.com -

#50.【高雄港埠旅運中心】三樓觀景台開放囉!高雄港超美全景盡 ...

高雄 港超美全景盡收眼底,全國唯一全3D曲面帷幕建築,高雄輕軌旅運中心站直達|高雄景點. 2456. 請往下繼續閱讀. 於 jasminelady.pixnet.net -

#51.美國《建築師雜誌》第61 屆進步建築獎出爐,「高雄港埠旅運 ...

這項帶領建築設計界,預見卓越創新的藍圖指標,在今年廝殺出線的10 座標的建案中,涵蓋商辦、學院、體育或文化中心、博物館等機能建築,足見現代建築層面 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#52.高雄港埠旅運中心 - 宗邁建築師事務所

高雄港埠旅運中心 ... 利用基地與市區街廓格子之間特殊的關係位置,提出立體化都市的構想。高架開放式平台將既有徒步人潮延續至水岸空間,港埠旅旅運設施則置於平台下方,而 ... 於 fca.com.tw -

#53.Kaohsiung Port Cruise Terminal|高雄港埠旅運中心

Kaohsiung Port Cruise Terminal|高雄港埠旅運中心. Kaohsiung, Taiwan. by Fei & Cheng Associates 宗邁建築師事務所RUR Architecture PC. 於 www.shawnliustudio.com -

#54.高雄捷運小旅行:在地人才知道的深度漫遊!沿線迷人風景、巷弄老店、藝術文創、人氣美食,最有意思的散步地圖全提案!

242 旅運中心站 Cruise Terminal Station 高雄港埠旅運中心高雄港埠旅運中心是 ... 由於新型遊輪越蓋越高,建築高達 15 層樓,方便旅客上下船,啟用後將能提供 22.5 萬噸 ... 於 books.google.com.tw -

#55.【影音】斥資45億「高雄港埠旅運中心」今上樑!2019年12月 ...

三、本旅運中心建築案是由本國宗邁建築師事務所與美國紐約REISER + UMEMOTO RUR建築師共同合作規劃設計,設計建築師對於本案整體設計意念是想藉由海浪流體 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#56.高雄港灣建設中:高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心

若說家鄉高雄和小時候認知的有什麼不一樣?或許就是港市合一後,港邊舊碼頭倉庫活用,巨型建築一棟一棟建設起來,矗立在港灣,使得我 ... 於 zoyo.tw -

#57.大型船模型玩具店高雄2023 - tkry.online

May 4, 2022 ·高雄港埠旅運中心座落高雄亞洲新灣區,除了提供國際郵輪旅運服務,更集結餐飲與免稅商店以及1,500坪的戶外海岸平台,預計今年6月底可開放室內東海模型是 ... 於 tkry.online -

#58.市港新地標高雄港港埠旅運中心動土 - 好房網News

設計港埠旅運中心的美國建築師Jesse Reiser從紐約趕來,介紹建築的設計構想及理念,台灣港務公司總經理李泰興簡報「高雄港旅運設施及未來發展」。 吳敦義 ... 於 news.housefun.com.tw -

#59.交通新聞稿 - 中華民國交通部

高雄港埠旅運中心 全球94位國際建築大師激烈競逐5名入圍名單公佈12月將決選首獎. 高雄港務局今(3)日下午4時30分假高雄85大樓金典酒店42樓會議中心進行「高雄港客運 ... 於 www.motc.gov.tw -

#60.大船出港,高雄港埠旅運中心,以後出國坐郵輪就在這裡

高雄港埠旅運中心 由臺灣的「宗邁建築師事務所」及共同廠商美國「reiser+umemoto事務所」設計建造,設計理念是來自於高雄港都的海洋意象。我覺得整體造型既 ... 於 travelchia.com -

#61.高雄港埠旅運中心國際競圖 - 建築師雜誌

高雄港埠旅運中心 國際競圖. Port and Cruise Service Center ... 第一名宗邁建築師事務所共同投標:Reiser+Umemoto RUR Architecture PC U.S.A. 於 www.twarchitect.org.tw -

#62.Shawn Liu Studio 鉉琉工作室on Instagram: “高雄港埠旅運中心 ...

38 likes, 0 comments - Shawn Liu Studio 鉉琉工作室(@shawnliustudio) on Instagram: "高雄港埠旅運中心, 高雄#宗邁建築師事務所#RUR #高雄港埠旅運中心#台 ..." 於 www.instagram.com -

#63.高雄港埠旅运中心 - LOH ARCHITECTS & Associates Inc.

高雄港埠旅运中心. 政府办公类; 竞赛; 绿色建筑类. 主创建筑师. LOH ARCHITECTS Associates Inc. 建筑负责人. LOH. 工作范围. International Design Competition. 地点. 於 loharchitects.ca -

#64.高雄港埠旅運中心8月完工打造南部郵輪母港 - 鉅亨

交通部長王國材今(5) 日赴高雄港港埠旅運中心視察,主要建築工程今年8 月可望陸續完工,並招商進場,未來也將導入5G AIoT 科技,打造高雄港成為南部 ... 於 news.cnyes.com -

#65.高雄港埠旅運中心動土邁向國際郵輪母港| 社會 - Newtalk新聞

吳敦義表示,高雄港埠旅運中心動土象徵「市港建設合一」,未來高雄市將可 ... 斥資45億元籌建港埠旅運中心,由美國紐約知名建築師Jesse Reiser及台灣 ... 於 newtalk.tw -

#66.大型船模型玩具店高雄2023 - jponn.online

紅毛港文化園區雖然不大,但有古時的建築,搭配導覽人員的介紹,可以更 ... May 4, 2022 ·高雄港埠旅運中心座落高雄亞洲新灣區,除了提供國際郵輪旅 ... 於 jponn.online -

#67.高雄市政府新聞局-2002-2014高雄畫刊

這座兼顧造型與功用的高雄港埠旅運中心,日前更獲得美國建築師協會出版之官方月刊《建築師雜誌》(ARCHITECT Magazine)頒發第61屆「進步建築獎」(Progressive Architecture ... 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#68.充滿想像空間! 高雄港旅運中心「超未來感」角度曝光

高雄 港務分公司強調,高雄港旅運中心的建築造型,以表現海浪流體動態為設計意象,配設4座巢狀體,就是建築師以海洋流動意象發想,目前規劃為餐飲等 ... 於 news.ltn.com.tw