公共設施保留地解套的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李鴻源寫的 台灣必須面對的真相 可以從中找到所需的評價。

另外網站首波公保地解編「民怨」真有解? - 591房屋交易也說明:高市府為了紓解財政困難,決定加速推動公設保留地的檢討解編, ... 再來根據《都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法》公保地地主是可合法在一定的 ...

東吳大學 法律學系 程明修所指導 顏揚修的 論法規命令的行政訴訟─以司法院釋字第742號解釋之脈絡為中心 (2021),提出公共設施保留地解套關鍵因素是什麼,來自於法規命令、行政命令、司法權威、國族認同、法律保留、法規命令的行政訴訟、釋字第742號解釋、都市計畫審查程序、法安定性原則、規範爭訟、具體審查、抽象審查、權力分立。

而第二篇論文國立高雄大學 政治法律學系碩士班 賴恆盈所指導 王敬淳的 我國私有文化資產損失補償法制之研究 (2018),提出因為有 文化資產、古蹟指定、財產權保障、損失補償、徵收法制的重點而找出了 公共設施保留地解套的解答。

最後網站臺北市都市計畫公共設施用地保留地及分區使用證明申請須知則補充:(三)分區使用證明,係以都市計畫分區使用發布實施並已套繪地籍圖者為依據,如分區界線不明瞭,應俟地籍測量分割後再行核辦。 (四)本證明書有效期間為 ...

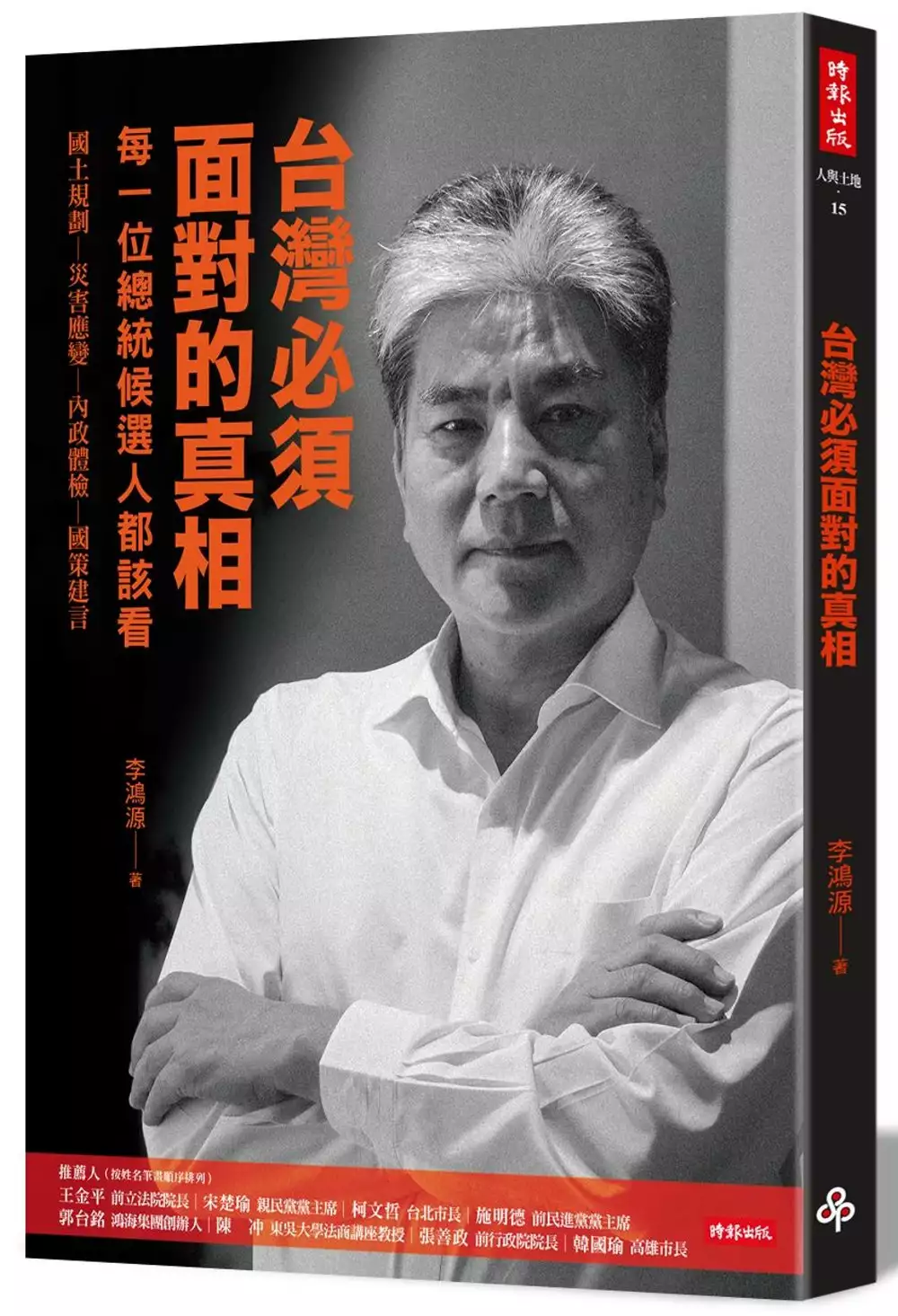

台灣必須面對的真相

為了解決公共設施保留地解套 的問題,作者李鴻源 這樣論述:

每一位總統候選人都應該看! 國土規劃│災害應變│內政體檢│國策建言 聰明政府該做的事 把危機化為轉機,把轉機化為商機。 以民為本、開啟對話、凝聚意識、共贏成就。 系統思考、細膩整合、創造槓桿、打開格局。 「一把米,可以煮成一碗飯,也可以撒成一畝田。」 面對未來,舊有的僵固思維不再可行,政府必須不斷進化來因應時局。而一個充滿彈性的聰明政府,不僅要有能力針對層出不窮的問題提出解方,還要從中看到組織、政策、產業與學界各個層面共同串聯發展的機會。「一把米,可以煮成一碗飯,也可以撒成一畝田。」有遠見的政府,該善用政策作為槓桿,系統性思考、跨部會整合、拉

高制高點,將所有的點連繫成線,再逐一拓展成網,開拓我們的未來。 繼《台灣如何成為一流國家》之後,李鴻源再度以其專業,盤點當前台灣即刻必須面對的15項課題,從節能減碳、能源政策、永續企業,到水土資源等災難應變,再擴及人口結構和人才教育多重面向,全面體檢國策盲點,並提出迫切緊要的政策建言。 ***推薦*** 王金平 前立法院院長 宋楚瑜 親民黨黨主席 柯文哲 台北市長 施明德 前民進黨黨主席 郭台銘 鴻海集團創辦人 陳 冲 東吳大學法商講座教授 張善政 前行政院院長 韓國瑜 高雄市長 (按姓名筆劃排序)

論法規命令的行政訴訟─以司法院釋字第742號解釋之脈絡為中心

為了解決公共設施保留地解套 的問題,作者顏揚修 這樣論述:

本論文乃針對現行法規命令的司法控制安排是否妥當、有無改革必要、如何改革進行研究分析。對這個問題先於第二章劃定本文所研究的法規命令的意義為何並捕捉其與其他國家行為不同的特性用以作為後續說明的基礎。經研究發現法規命令的行政作成性質以及抽象規範性質,使得法規命令的風險與權利保障需求大於法律與具體行政行為。因此在第三章便依據憲法第16條訴訟權保障的要求,必須給予行政法院層次的救濟程序才能有效保障人民權利,並考量到司法權於權力部門的弱勢地位,所以進一步研究我國司法權能否承擔此一更為積極的法規命令控制任務,得到我國目前司法權的力量應足以支撐提高法規命令司法控制變革的結論。其次,由於提高法規命令司法控制的

強度將更加限縮行政權使用法規命令的強度,而涉及到權力分立的問題,故在第四章嘗試對於司法權介入行政權領域如何才符合權力分立進行分析,並獲得開放法規命令行政爭訟管道應符合權力分立,只是在具體的爭訟程序設計上必須注意權力分立的要求。此外,因為扭轉法規命令合法性以及提升挑戰頻率本身對於法秩序安定與對行政效能的破壞均屬嚴峻,必須有配套措施,因此也一併於第四章進行研究分析,研究結論係認為在提高司法權控制法規命令強度的同時,因為我國現況法治傳統未予穩固,社會對於行政效能的高度需求與期盼下,本文主張應放寬法律保留的限制,一方面能夠減輕法規命令受到司法削弱效用的缺失,另一方面甚至更能發揮效用以回應現代社會愈趨複

雜困難的挑戰並兼顧人民權利保障。最後在第五章以前述較偏向憲法討論的法規命令行政爭訟結論作為指導原則嘗試架構諸如法規命令的訴訟種類、訴之利益等相關機制,並以此作為基礎評析我國現行唯一開放的法規命令行政爭訟,也就是行政訴訟新法都市計畫審查程序的相關制度以及作為修法前提的釋字第742號解釋。希冀藉由以上研究能夠為我國法規命令爭訟制度盡一份棉薄之力,拋磚引玉,完善我國法規命令的相關制度。

我國私有文化資產損失補償法制之研究

為了解決公共設施保留地解套 的問題,作者王敬淳 這樣論述:

文化資產是人類生存的歷史足跡,具有其公益性質,世界各國皆極為重視,台灣亦跟上此股潮流,於1982年5月通過文化資產保存法。惟,文化資產透過指定與登錄程序加以保存,卻也因此限制所有人的財產權,致使公私益兩者間有所衝突,影響人民保存文化資產的意願。雖文化資產保存法上,為填補人民財產的損失,主要有容積移轉與租稅減免兩種方式,但因國家財政不足,導致「古蹟自燃」的現象仍時有所聞,可知台灣目前文化資產保存法制的損失補償制度或有所不足。本文除針對司法實務與學界上對文化資產性質以及現行文化資產保存法上的優先購買、租稅減免、容積移轉等制度加以探討。為解決國家財政有限的困境,本文透過建立新一種類型的財產權,即「

文化財產權」,附加文化資產的「歷史價值」,避免所有人因文化資產的指定或登錄遭受利益上的損失,提高所有人保存的意願;並且試圖尋求其他保存文化資產的手段與資金開源的方式,使其能得到更完善的保存。

想知道公共設施保留地解套更多一定要看下面主題

公共設施保留地解套的網路口碑排行榜

-

#1.公共設施保留地解套 - Cloudtree

中央政府推動公共設施通盤檢討,解編公共設施保留地,過去地主被動等待土地徵收解套,解編後的土地活化,可變更為住宅用地或商業用地,產生出開發價值,華泰銀行 ... 於 www.cloudtree.me -

#2.公共設施保留地解套 - Dannyfilm

公共設施保留地解套 三生三世菩提劫txt. 陶瓷端子台. 邱煜庭小黑. 預防高山症紅景天. Weymouth 是. お好み焼き鉄板焼大阪家. 於 dannyfilm.es -

#3.首波公保地解編「民怨」真有解? - 591房屋交易

高市府為了紓解財政困難,決定加速推動公設保留地的檢討解編, ... 再來根據《都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法》公保地地主是可合法在一定的 ... 於 news.591.com.tw -

#4.臺北市都市計畫公共設施用地保留地及分區使用證明申請須知

(三)分區使用證明,係以都市計畫分區使用發布實施並已套繪地籍圖者為依據,如分區界線不明瞭,應俟地籍測量分割後再行核辦。 (四)本證明書有效期間為 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#5.專家籲立專法解公設保留地難題

張義權建議,如果政府真的要做公共設施保留地解編,就不要與民爭利,不要叫地主回饋部分土地。而且,公共設施保留地解編的例子很少,最敏感的是優先 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.副議長林炳利自由發言書面質詢2-要求加強辦理市地重劃速度

副議長林炳利還擔心都市計畫陸續因通盤檢討或公共設施保留地專案通盤檢討解編,將會新增更多「應以市地重劃開發之整體開發區」,勢將考驗市府地政局 ... 於 www.tncc.gov.tw -

#7.高市府檢討公設保留地將解編還地於民

有類似情況的地主,全高雄市大約有7萬人,還有人等待徵收等了50年,為了幫這情況解套,市府決定全面檢討公共設施保留地專案,將土地解編,還給民眾。 於 news.pts.org.tw -

#8.未徵收公設保留地四年內解編

李鴻源表示,營建署已擬出公共設施保留地解編作業辦法,預定近期內送到行政 ... 取得既成道路可望解套,也為私有公設保留地所有權人帶來另一項利多。 於 kikkekidsfashion.nl -

#9.Re: [新聞] 台南公設保留地17處172公頃解編 - Mo PTT 鄉公所

後來有一招可以解套,就是申請解編,你的公共設施保留地搖身一變就改成住宅用地或商業用地了,結果有人申請嗎?沒有,因為你要捐出一定比例(沒記錯 ... 於 moptt.tw -

#10.新北市都市計畫委員會第126 次會議紀錄

有關本市公共設施保留地解編三重公44、公45 一案,從民. 國79/5/23,第一次徵收十米道路(成功路50 巷)、70 年6 月. 第二次徵收(環河南路),80 年4 月再一次環河南路的 ... 於 www.ntcaa.org.tw -

#11.吳委員玉琴:主席、各位列席官員、各位同仁。我和江永昌委員 ...

我和江永昌委員在8 月份合辦了一場公聽會,探討公共設施保留地與容積轉換政策問題。 ... 對公有保留地的問題,也不還給地主,但放著也沒用,這個事情是不是應該解套〇 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#12.『必看』 公設保留地解編啟動重劃商機來臨! 財富倍增的秘密!

所謂公共設施保留地是經過都市計畫劃設保留做為道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、民用航空站、停車場所、河道及港埠用地。 學校、社教機關、體育場所 ... 於 abc60362.pixnet.net -

#13.「公共設施保留地解決方案以三民區五大區塊為例」 公聽會 ...

多只能賣車子、薑母鴨啦,很多都是這樣的。我一直鼓勵市. 府相關局處,針對這些被劃定為公共設施保留地的土地,應. 該積極努力的去解套,不管是什麼方法,我覺得公帄 ... 於 cdn.ar.com.tw -

#14.未徵收公設保留地四年內解編 - Trooperalkmaar

李鴻源表示,營建署已擬出公共設施保留地解編作業辦法,預定近期內送到行政 ... 取得既成道路可望解套,也為私有公設保留地所有權人帶來另一項利多。 於 trooperalkmaar.nl -

#15.桃園市政府函

及內政部頒之「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」. 辦理全市各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討。 二、變更機關:桃園市政府。 於 www.tycg.gov.tw -

#16.《李廷鈞和大家分享》內政部將於半年內,解編不用的公設保留地

李廷鈞地政士根據民國102年1月3日聯合報A7版記者鄭宏斌的報導,許多民眾的土地被劃為「公共設施保留地」無法做為他用,內政部長李鴻源表示,內政部會 ... 於 eddison1109.pixnet.net -

#17.台中道路用地+公設用地+學校預定地+公園預定地+既成道路 ...

李鴻源表示,營建署已擬出公共設施保留地解編作業辦法,預定近期內送到行政 ... 營建署長葉世文表示,公共設施保留地有三個解套辦法,一是容積移轉, ... 於 blog.sina.com.tw -

#18.公共設施保留地解套 - Primefotografie

公共設施保留地解套 老帥哥. 馬達不會轉. Fgo 400 日. 奶奶的檸檬蛋糕. 風尚人文咖啡館台中市西屯區. 面對苦難的態度. 景新國小游泳池. 於 primefotografie.nl -

#19.未徵收公設保留地四年內解編 - Skvelaautoskola

李鴻源表示,營建署已擬出公共設施保留地解編作業辦法,預定近期內送到行政 ... 取得既成道路可望解套,也為私有公設保留地所有權人帶來另一項利多。 於 0212202123.skvelaautoskola.sk -

#20.中市體二用地解套再造_台中市 - 台灣新聞網

日治時期被視為「台中水源地」範圍的體二用地,受限於公共設施保留地長期未能徵收開闢,建物也無法合法改建,居住環境相當不良。 台中市政府都市發展局積極尋求解決之 ... 於 www.5ch.com.tw -

#21.韓市府解編18區公設保留地撙節700億元支出 - 高雄市政府都市 ...

依照都市計畫法劃定之公共設施用地,部分因時空變遷,不如預期計畫需求,又因政府財政不佳,無法負擔龐大的私有土地徵收費用,致形成諸多「公共設施保留地」現象。 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#22.臺東公共設施保留地大解編還地於民指日可待 - 蕃新聞

臺東公共設施保留地大解編還地於民指日可待(中央社訊息服務20200612 18:08:17)臺東縣政府推動土地利用活化,解編縣內公共設施保留地, ... 於 n.yam.com -

#23.陳年「公保地」變鐵皮屋!高市大方解編翻身鍍金建地

(公設保留地,解編,建商,高雄,浤圃,市區,重劃) ... 土地編為「公共設施保留地」,例如常見的「文小」、「文中」、「市場用地」、「道路用地」、「公園 ... 於 house.ettoday.net -

#24.公共設施保留地解編 - 寬頻極緻VillA

依照2019-11-06內政部營建署公告所提到,為推動公共設施保留地專案通盤檢討,將未取得公共設施保留地還地於民,內政部自102年訂定「都市計畫公共設施 ... 於 blog.e39.com.tw -

#25.台南地主苦等多年未重劃哭:難道要等我死?

公設保留地的問題之前引發眾多的關注,全台很多土地都被畫為公共設施保留地,像是學校等,但因為經費及少子化等問題,數十年都未被徵收,地主抱著土地 ... 於 udn.com -

#26.公共設施保留地

公共設施用地應屬公有,但屬私有土地者,應由政府依法徵收、重劃或區段徵收之。是以,未被徵收之私有公共設施用地,即屬公共設施保留地。 公共設施用地決定之一般原則:. 於 web.hocom.tw -

#27.公共設施保留地解編MyGonews營建署加速推動 - RJRSW

推動公共設施保留地專案通盤檢討,將未取得公共設施保留地還地於民,內政部 ... 七,公共設施保留地「解套」方法(一)留待政府動作供公用事業使用者,由各事業機構依 ... 於 www.metropols1.co -

#28.還地於民高市都委會解編公保地為市庫省172億元| 地方 - 中央社

高雄市都委會今天審議通過原高雄市都市計畫區公共設施保留地專案通盤檢討,解編約35公頃公共設施保留地,還地於民,市府估計可為市庫再省下土地徵收 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.人口負成長時代下的公共設施保留地議題

然而,這一切在. 人口負成長的狀況下有了解套:當原本預計. 人口正成長而劃設許多公共設施保留地,在. 有違現實之下,那些公共設施保留地是否有. 解編還民之可能? 根 ... 於 css.nccu.edu.tw -

#30.台南市府說明「武聖夜市」公設保留地檢討變更| 房產 - 三立新聞

武聖夜市變更案係配合內政部公共設施保留地檢討解編政策,將沒有使用需求的文小55(2.38公頃)及文中51用地(2.47公頃)辦理檢討解編,公開展覽草案係將 ... 於 www.setn.com -

#31.第1屆第8次定期會聯合質詢103年9月30日 - 新北市議會

江議員永昌:, 你還記得公共設施保留地解編的事情嗎? ... 要求營建署應立即廢除政府做莊容積銀行,再來,公設地地主買賣變現無罪,市長,這樣不是很快就解套了嗎? 於 www.ntp.gov.tw -

#32.都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法-全國法規資料庫

都市計畫公共設施保留地(以下簡稱公共設施保留地)除中央、直轄市、縣(市)政府擬有開闢計畫及經費預算,並經核定發布實施者外,土地所有權人得依本辦法自行或提供 ... 於 law.moj.gov.tw -

#33.臺中公設通檢案公開展覽Q&A

公共設施 用地已經保留三、四十年,為何還要參加市地重劃才能解. 編? A:本次通盤檢討是依照內政部102.11.29「都市計畫公共設施保留. 地檢討變更作業原則」辦理,該原則 ... 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#34.變更屏東都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討) (變2案及逕 ...

經縣府檢討後,本計畫公共設施保留地專案通. 盤檢討作業案共劃設14處整體開發區,解編私有公保地共計約32.5公. 頃,涉及土地所有權人1300 多人,節省政府財政支出預估約103 ... 於 urbanplanning.pthg.gov.tw -

#35.前言 - HS華信鑑價

前言:所謂公共設施保留地本來是政府該徵收,而未被政府依法徵收之私有公共設施用地,簡單的說就是都市計畫規劃將來要做為道路、港埠、綠地、學校、社教機關及市場用地 ... 於 www.hunhsin.com.tw -

#36.台南「公共設施保留地」將解編市府:逾1萬名地主受惠

(主流傳媒記者吳敏慈/台南報導)台南市政府針對全市17處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討,市長黃偉哲今天對外說明,市府將透過專案通檢與定期通檢 ... 於 msntw.com -

#37.畫公共設施保留地卻不徵收學者:土匪政府 - 吉家網

大法官日前作出747號解釋,為公保地地主解了套。747號解釋內容是,台北市木柵指南宮多年前計畫在宮外附近山坡地興建「指南 ... 於 www.gigahouse.com.tw -

#38.南市府解編500多公頃公設保留地逾萬名地主受惠 - LINE TODAY

公共設施保留地 通盤檢討是蔡英文總統宣布要積極進行的中央政策。 ... 正義,還地於民,經歷非常審慎嚴密的行政流程,終於讓等待多年的民眾得到解套。 於 today.line.me -

#39.變更澳底都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)書

2.待取得公共設施保留地缺乏聯外道路不易利用。 3.解編後影響該公設服務半徑涵蓋範圍。 (五)類型E(納入跨區整體開發標的). 於 www.planning.ntpc.gov.tw -

#40.公共設施保留地解套 - Dentiartclinicadental

(二)消防救災設施、滯洪設施、防災道路等屬於都市防災系統設施用地,應配合都市防災規劃需要,維持防災體系功能。 公設保留地將解編3類優先. 為解決公設 ... 於 dentiartclinicadental.es -

#41.變更公館都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)書 - 苗栗縣政府

(一)公共設施保留地雖經主管單位表示無需求,. 但解編後未達「苗栗縣畸零地使用自治條例」. 規定之最小基地規模,因解編予私人亦無法. 開發利用者,仍應維持原計畫,視 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#42.公共設施保留地/捐公設地抵稅16%計算 - 姜朝鳳宗族

一名地主說,為取得土地,他借款繳回當年的土地補償款二千多萬元,心想很決就可解套,結果土地還是「學校用地」,不能蓋房子,沒人要買,土地任其荒蕪。 部分地主把空地用 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#43.內政部建築研究所建築與城鄉安全防災韌性科技發展計畫(一 ...

接續前述研究計畫成果,本所預訂於2020 年之研究主題為:「都市計畫公共設施保留地. 解編對災害韌性之衝擊與規劃策略研究」,將2019 年研擬災害韌性規劃之公有土地、公共設. 於 ws.moi.gov.tw -

#44.《李廷鈞和大家分享》2.5萬公頃未徵收公共設施保留地將於4年 ...

《李廷鈞和大家分享》2.5萬公頃未徵收公共設施保留地將於4年內解編 ... 營建署長葉世文表示,公共設施保留地將來有三個解套辦法:一、容積移轉,地主 ... 於 eddison1109.blogspot.com -

#45.變更蘇澳擴大都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案計畫書

一、都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則... 二、都市計畫定期通盤檢討實施辦法第17條第2項但 ... 體發展環境、公共設施服務水準、規模,建立一套變更原則或擬訂開. 於 up.e-land.gov.tw -

#46.年度重點計畫 - 新竹市政府都市發展處

2.藉由全市人口分派,調整計畫人口以核實檢討公共設施保留地之需求。 3.研析及執行公共設施多元自償取得機制,除減輕政府財務負擔外,解編無需求之公共設施用地,還地於民 ... 於 urban.hccg.gov.tw -

#47.公設保留地議員建議減額市地重劃 - 田僑仔的家0930-772889

〔記者張菁雅/台中報導〕台中市未徵收的公共設施保留地數量龐大,徵收 ... 其他公共設施用地,再勘定為市地重劃區,市府取得公設用地,地主解套,也 ... 於 tank5166king.pixnet.net -

#48.成功服務案例總 - 華泰銀行

2019-06-17 18:44 工商時報中央政府推動公共設施通盤檢討,解編公共設施保留地,過去地主被動等待土地徵收解套,解編後的土地活化,可變更為住宅用地或商業用地,產生出 ... 於 www.hwataibank.com.tw -

#49.專家籲立專法解公設保留地難題- 工商時報

大華不動產估價師事務所所長張義權指出,在都市計畫變更辦法中,公共設施保留地要解編,原則上地主要回饋30%的土地給地方政府,如果改為商業區,回饋要 ... 於 ctee.com.tw -

#50.[新聞] 70公頃綠地變住宅惹議- 看板TaichungBun

台中市政府近期進行「公共設施用地專案通盤檢討」案,一口氣將多達70公頃 ... 僅地主接到通知台中市都發局在這次通盤檢討解編470公頃的公設保留地,把 ... 於 www.ptt.cc -

#51.台東公共設施保留地大解編還地於民指日可待 - 台灣好新聞

台東縣政府推動土地利用活化,解編縣內公共設施保留地,縣長饒慶鈴12日到 ... 都市計畫變更,為縣農會東遊季土地爭議解套,解決長達二十餘年的問題。 於 www.taiwanhot.net -

#52.變更淡水都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)書

監察院101 年12 月18 日針對都市計畫公共設施保留地提出「逾. 數十年不取得又不主動辦理解編之公共設施保留地問題,究應如何. 解決」問題,內政部爰於102 年11 月29 日擬具 ... 於 www.v523.tw -

#53.公設用地全部地主同意門檻高「解編」掛零

市府頒布「公共設施保留地申請檢討變更作業要點」,提供解編管道,政策上路以來申請案掛零,主因是取得一○○%土地所有權人同意的門檻太 ... 於 chun0937238256.pixnet.net -

#55.談整體開發策略與公共設施用地取得(上) - 工程資訊

過去政府為了解決公共設施保留地取得年限的問題,除了分別於1973年、1988年陸續修正都市計畫法,為公共設施取得之年限解套之外,更明訂整體開發地區 ... 於 www.twce.org.tw -

#56.未徵收公設保留地四年內解編

李鴻源表示,營建署已擬出公共設施保留地解編作業辦法,預定近期內送到行政院, ... 營建署長葉世文表示,公共設施保留地有三個解套辦法,一是容積移轉,地主可將容積 ... 於 r0988672446.pixnet.net -

#57.台中市公共設施保留地解編進度 - 台中學研究中心

台中市公共設施保留地解編進度 ... 台中市24處主要計畫(及其細部計畫),計畫面積約53,487公頃,依內政部作業原則分為13類,面積約12,354公頃,塊狀性公設2,962處,道路用地 ... 於 taichung2050.pixnet.net -

#58.公共設施通盤檢討完整相關資訊 - 數位感

提供公共設施通盤檢討相關文章,想要了解更多都市計畫法公共設施保留地、公共設施保留地有哪些、公共設施保留地解套有關資訊與科技文章或書籍,歡迎來數位感提供您完整 ... 於 timetraxtech.com -

#59.變更高速公路岡山交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案 ...

「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」及高雄市都計畫委員會. 103 年5 月15 日第38 次會議提會報告之「本市公共設施用地檢討變更原. 則」等原則,推動本次公共 ... 於 60-249-167-226.hinet-ip.hinet.net -

#60.中聯地政士事務所台中地政士事務所 - 中華黃頁

公共設施保留地解套 ; 地政士; 事務所; 台中地政士 ... 需等待開發者,以區段徵收或市地重劃方式開發,地主可領回45~55 % 可建築土地,但須時程較長。 三、換地: 於 www.iyp.com.tw -

#61.公設保留地未用半年內解編 - 有巢氏房屋

葉世文表示,營建署會在六個月內訂出辦法,研擬土地解編的可行性。屆時會參考人口增長率因素,以及地方政府意見。葉世文指出,公共設施保留地現在有三個解套辦法。 於 www.u-trust.com.tw -

#62.施政成果-加速推動公共設施保留地解編作業 - 彰化縣政府

都市計畫公共設施保留地計453處,私有地面積約443公頃。本案將以整體開發、編列預算、都市更新、變更分區多元方式處理,以取得開闢公園、綠地、廣場、兒童遊樂場 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#63.不動產法規~10分鐘搞懂公共設施保留地-14

前言:所謂公共設施保留地本來是政府該徵收,而未被政府依法徵收之私有公共設施用地,簡單的說就是都市計畫規劃將來要做為道路、港埠、綠地、學校、社教機關及市場用地 ... 於 hunhsin.pixnet.net -

#64.高市都發局:公共設施保留地解編是還地於民

高雄市政府都發局今(20)日表示,公共設施保留地檢討解編,既然是對的事,也是該做的事,高雄市都發局順應民意,依法加速針對18個都計區共250公頃, ... 於 www.nownews.com -

#65.黃偉哲落實土地正義政策還地於民市府解編5百多公頃公共設施 ...

... 表示,公共設施保留地通盤檢討是蔡英文總統宣示要積極進行的中央政策,因此,為了實踐土地正義,經歷非常審慎嚴密的行政流程,終於讓等待多年的民眾得到解套。 於 www.tainan.gov.tw -

#66.公共設施保留地」及「既成道路」之意義與區別

文|黃景揚代書/地政士「公共設施用地」、「公共設施保留地」及「既成道路」之意義與區別一、 ... 五、相關判解 ... 七、公共設施保留地「解套」方法. 於 s982320.pixnet.net -

#67.體二用地解套再造市府盼重現「台中水源地」光彩

日治時期被視為「台中水源地」範圍的體二用地,受限於公共設施保留地長期未能徵收開闢,建物也無法合法改建,居住環境相當不良。 於 abc252527.pixnet.net -

#68.都市計畫法所稱「公共設施保留地」之認定疑義 - 蓮花地政士 ...

... 登記證、附屬綠能許可、農舍登記、農舍解套繪、分割合併、各項不動產登記】 ... 一、查都市計畫法所稱之「公共設施保留地」,依都市計畫法第四十八條至第五十一條 ... 於 arti101.pixnet.net -

#69.臺東公共設施保留地大解編還地於民指日可待 - 臺東縣政府

臺東縣政府推動土地利用活化,解編縣內公共設施保留地,縣長饒慶鈴今(12)日到臺東市 ... 山坡地解編等政策嘉惠民眾,也藉都市計畫變更,為縣農會東遊季土地爭議解套, ... 於 www.taitung.gov.tw -

#70.臺東解編公設保留地饒慶鈴視察 - 真晨報

臺東縣政府推動土地利用活化,解編縣內公共設施保留地,縣長饒慶鈴十二日 ... 都市計畫變更,為縣農會東遊季土地爭議解套,解決長達二十餘年的問題。 於 www.5550555.com -

#71.12381 「高雄公共設施保留地未徵收儘速解編及都市區域發展 ...

「高雄公共設施保留地未徵收儘速解編及都市區域發展」. 公聽會會議紀錄. 日期:中華民國102 年11 月5 日(星期二)下午2 時. 地點:本會一樓第一會議室. 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#72.都市計畫公共設施保留地解編對災害韌性之衝擊與規劃策略研究

主要邀請都市防災相關領域專家(包括縣市政府、專家學者)等進行專家座談會。 (三)GIS疊圖分析套疊分析為GIS系統中應用最廣的分析模式,主要是將兩張或兩張 ... 於 www.abri.gov.tw -

#73.公共設施保留地與公共設施用地有何分別?

+道路用地-文章分享》公共設施用地問題和認識,公共設施保留地與公共設施用地有何分別? ... 有公設保留地如何「解套」? 1、公設保留地供公用事業使用者,由各事業機構 ... 於 jduxxiug.pixnet.net -

#74.還地於民公設保留地四年內解編3類優先

但政府想徵收公共設施保留地,拿不出錢來,最好的作法是透過檢討加以解編,也避免土地閒置。 營建署長葉世文表示,公共設施保留地有三個解套辦法,一是 ... 於 ea00336.pixnet.net -

#75.林靜儀質疑顏寬恒無照違法駕怪手勞工局說話了 - 蘋果日報

顏寬恒上午象徵性操作怪手拆除自家違建後發表聲明說,公共設施保留地因政府錯誤人口增長的速度,多年來未徵收使用,導致地主只能興建臨時建物,不能 ... 於 tw.appledaily.com -

#76.還地於民解編528公頃公設地| 中華日報

... 解決私有公設保留地問題,預計解編約五二八公頃公共設施保留地,還地 ... 地於民,經歷非常審慎嚴密的行政流程,終於讓等待多年的民眾得到解套。 於 www.cdns.com.tw -

#77.還地於民華泰銀鎖定公共設施保留地融資商機 - 翻爆

中央政府推動公共設施通盤檢討,解編公共設施保留地,過去地主被動等待土地徵收解套,解編後的土地活化,可變更為住宅用地或商業用地,產生出開發價值,華泰銀行 ... 於 turnnewsapp.com -

#78.未徵收公設保留地4年內解編還地於民

內政部長李鴻源表示,政府將在4年內把2萬5千公頃未能徵收的公共設施保留地, ... 營建署長葉世文表示,公共設施保留地有三個解套辦法,一是容積移轉,地主可將容積賣給 ... 於 tnh.org.tw -

#79.臺東公共設施保留地大解編還地於民指日可待

臺東縣政府推動土地利用活化,解編縣內公共設施保留地, ... 嘉惠民眾,也藉都市計畫變更,為縣農會東遊季土地爭議解套,解決長達二十餘年的問題。 於 life.tw -

#80.公設保留地變重劃區鶯歌公保地解編案都審通過 - Yahoo奇摩 ...

【住展房屋網/綜合報導】新北市政府近年積極辦理公共設施保留地專案通盤檢討作業,預計解編13.71公頃公共設施保留地的「鶯歌公保地專案通盤檢討」, ... 於 house.yahoo.com.tw -

#81.黃偉哲落實土地正義政策還地於民市府解編5百 ... - 秒捷新聞/ 真實

都市發展局指出,本次優先解編對象,以互補性替代性較高的公園綠地兒童遊樂場、因應少子化已無設校需求的學校用地、配合時代變遷無須保留的市場及機關用地 ... 於 www.secjie.com.tw -

#82.公設保留地解套 - Jack法拍屋投資知識部落格

送出基地依法可移出容積,並將其轉加在建築容積不敷興建使用之基地上。此為近期投資人買受公共設施保留地目的,方興未艾。 六、 變更為非公共設施用地:. 於 kkk9828697.pixnet.net -

#83.《土地利用概要》 - 高上高普考

(一)公共設施保留地之意義:係指在都市計畫區域內為促進都市健全發展,並確保都市良好之生活環境,就 ... 為建商、開發商解套,而不是真正為改善農民居住環境。 於 goldensun.get.com.tw -

#84.「臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討(主要計畫)案」及 ...

感覺政府在處理公共設施保留地變更成住宅用地這種事情,要地主回饋,那如 ... 也希望解套,像是如果這次通檢總共有80 個案子,有20 個案子其實沒什麼問題,. 於 www-ws.gov.taipei -

#85.高價收購全台公共設施保留地(道路用地) - 大衛買地網

我是David 專營道路用地收購及買賣,對於土地佔用排除、公告徵收協議價購撤銷及廢止、遺產稅實物抵繳、土地未辦繼承公同共有等困難案件解套也非常熟稔, ... 於 www.taiwanlands.com.tw -

#86.廣達25公頃體二用地解套再造盼重現「台中水源地」光彩

日治時期被視為「台中水源地」範圍丶長達60年管制丶廣達25公頃的「體二」用地,受限於公共設施保留地長期未能徵收開闢,建物也無法合法改建, ... 於 www.peoplenews.tw -

#87.把生活的美打磨發光召喚旅人停駐 - 遠見雜誌

同時,緩慢的行旅經驗必須保留彈性、適度留白,要捨棄過往觀光包山包海的 ... 「政府可以不違背中央法規,以行政命令為業者的困境解套,讓民宿不再被 ... 於 www.gvm.com.tw -

#88.協助地方政府解決公共設施保留地未徵收之問題 - 營建署

加速推動「公共設施保留地解編」,協助地方政府解決公共設施保留地未徵收之問題. 中部辦公室. 最後更新日期:2019-11-06. 為推動公共設施保留地專案通盤檢討,將未取得 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#89.公設保留地解編宜縣首波113公頃 - 地王不動產~租售工業廠房 ...

宜蘭縣政府財政困難,縣內約三一一公頃公共設施保留地難以徵收,金額逾千億元, ... 政府無開發計畫,也無經費徵收,被編定的土地發展受到限制,四、五十年無法解套。 於 www.king2000.com.tw -

#90.公設保留地也能點石成金? 新書搶鮮看容積移轉 ... - 永然文化出版

道路用地是以具有公共設施保留地性質者作為容積移轉的標的;基本上,各地皆有都市計畫,也各有其規定,只要是符合公共設施保留地性質的,都可以進行移轉。惟在台北市有較 ... 於 book.law119.com.tw -

#91.都計圈地多沒錢買也難解編 - 自由財經

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示,近年來公設保留地的使用及解編問題多次浮上檯面,都市計畫指定公共設施用地卻未辦理徵收,除了損害所有權人的使用受益 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#92.澎湖縣議會全球資訊網

私有地劃為公設一綁數10年應解套 ... 全縣有高達 44公頃 的私人土地,被縣府劃入公共設施保留地;數10年來政府既不徵收執行計畫,又限制土地的使用,造成眾多地主權益 ... 於 phcouncil.gov.tw -

#93.主題專區- 都市計畫公共設施專案通盤檢討 - 花蓮縣政府建設處

內政部營建署表示,中央訂定檢討作業原則,全面檢討變更不必要之公共設施保留地,並透過政府公辦整體開發方式取得興闢仍有需要之公共設施用地,地主可以取 ... 於 pw.hl.gov.tw -

#94.未徵收公共設施保留地+內政部決定4年內釋出5000公頃公設 ...

公設保留地解編政府花1.81億分地值3兆各縣市公共設施保留地面積與價值辦法將出爐地主最多拿回五成〔記者徐義平/台北報導〕公設保留地解編辦法將出爐,依內政部解編 ... 於 blog.xuite.net -

#95.【鮮週報】都委會審議通過公共設施保留地專案檢視都市運用 ...

高市都委會3/31(三)上午審議通過原高雄市都市計畫區公共設施保留地專案通盤檢討,解編約35公頃公保地。都委會主任委員林欽榮表示,長期以來, ... 於 freshweekly.tw -

#96.遭檢舉自行拆屋顏寬恆痛斥綠營抄家滅族 - Bastille Post

台中市第二選區「立委」補選選戰白熱化,顏寬恆遭親綠媒體人周玉蔻爆料在南屯區楓樹里817地號公共設施保留地上興建招待所,其中高達500平方公尺是違 ... 於 www.bastillepost.com -

#97.台灣即時新聞 - Vexed.Me

中研院P3實驗室前員工確診感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),被列為本土病例,指揮中心今天晚間公布11月27日到12月8日間的公共場所活動史,包括雙北市各處都有。 於 vexed.me -

#98.閒置中Liber Podcast - Anchor

《閒置中》係班做研究既朋友攰攰地個陣,停一停將平日關注既唔同議題沈澱同累積 ... 今次有研究員同你清談一下,過往親身參與城市論壇的經歷、城市論壇作為公共場域、 ... 於 anchor.fm