成功商水實習旅館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張惟捷寫的 海上的珍珠項鍊:我的印尼島嶼旅行日誌 和艾德加.卡巴納斯伊娃.伊盧茲的 製造快樂公民:快樂產業如何控制我們的生活都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全台實惠住宿資訊(8)實習旅館-花東No.32 - 鉄道旅人李奇也說明:話說前頭:我還沒有機會利用到實習旅館,所以雖然整理了這些資訊,有去過的朋友請不吝留言提供經驗。 PRACTICE HOTEL├國立成功商水觀光實習旅館┤ ...

這兩本書分別來自瑞蘭國際 和立緒所出版 。

銘傳大學 觀光研究所碩士在職專班 黃純德所指導 塗麗蓉的 國立高級職業學校附設實習旅館經營績效之研究 (2006),提出成功商水實習旅館關鍵因素是什麼,來自於實習旅館、經營績效。

最後網站成功商水觀光實習旅館重新開幕多項活動熱烈展開則補充:記者回添史/報導成功商水觀光實習旅館是台東縣第一個設有觀光科的職業學校,成立於民國82年9月,主要為提供校...

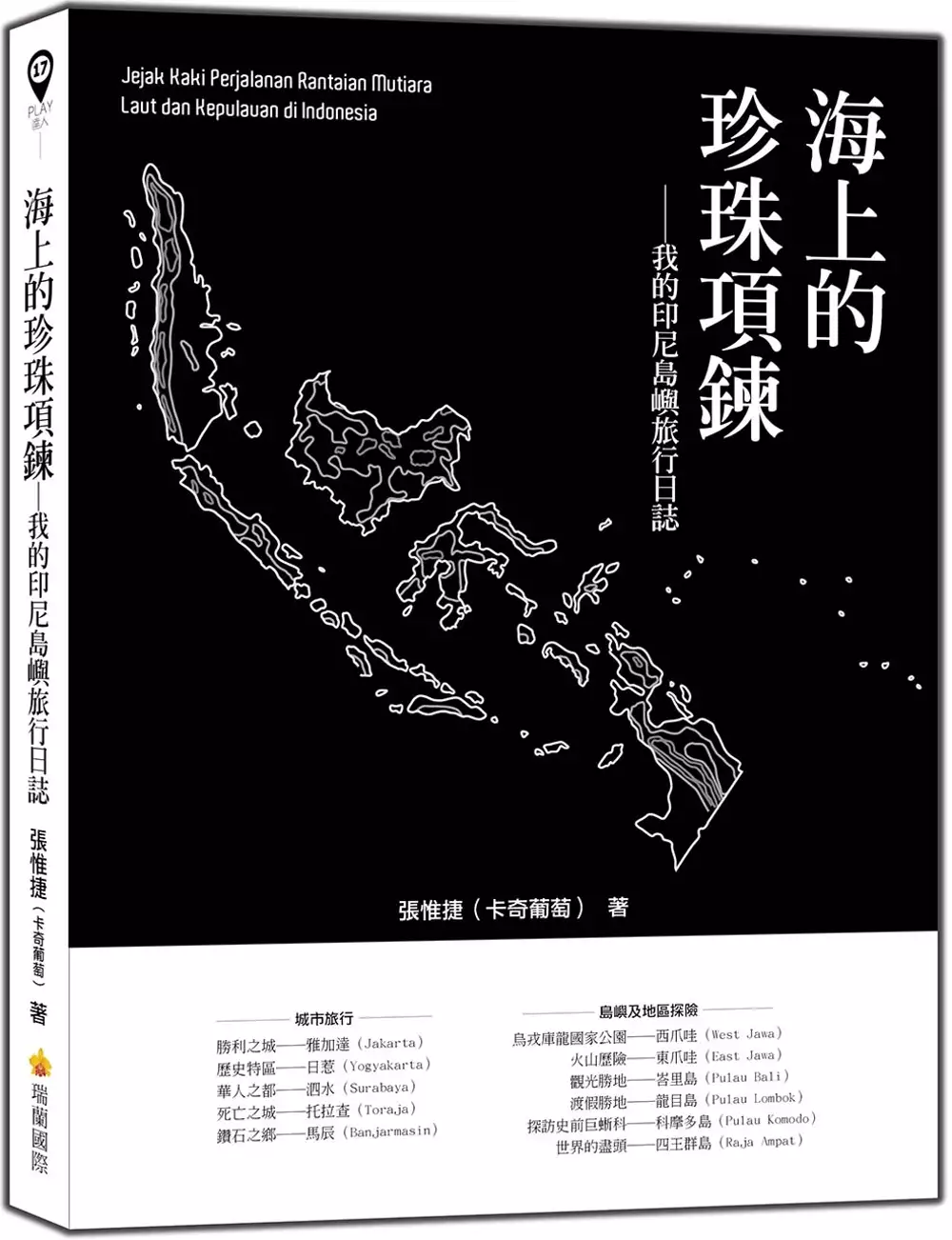

海上的珍珠項鍊:我的印尼島嶼旅行日誌

為了解決成功商水實習旅館 的問題,作者張惟捷 這樣論述:

印尼,你對她的印象是什麼? 印尼,是個豐富、多元又繽紛,是個充滿活力、樂天的微笑國度。 她宛如海上的珍珠項鍊,顆顆晶瑩剔透, 就等著你一起來發掘、認識! 印尼,世界上最多群島的國家, 多變的地理環境,豐富的天然資源, 再加上長年受到殖民國統治產生的多元文化…… 跳脫過往戰爭的陰影, 印尼,絕對是一個值得讓你踏入的萬島之國! 這一年,從泗水出發, 東走峇里島、龍目島、科摩多島到巴布亞, 北往加里曼丹、蘇拉威西的蘭德包, 西踏日惹、雅加達及烏戎庫隆國家公園…… 本書作者張惟捷,透過教

育部商借海外教師的機會,利用一年的時間踏足全印尼。他跑遍印尼大城小鎮,發現了印尼數不盡的魅力,更以教育者的眼光,觀察印尼當地人民、文化、教育等,並與臺灣的差異做反思,一一記錄到書中。 《海上的珍珠項鍊──我的印尼島嶼旅行日誌》全書用4大單元介紹印尼,從基本生活、進階生活到城市旅行及島嶼探險,透過作者生動的筆觸以及精彩的攝影,帶你領略印尼。 本書有別於市面上僅著重印尼特定幾處觀光勝地的旅遊書,實實在在地跨足了印尼全境爪哇、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西及巴布亞五大島,踏遍97處景點,且每處皆整理出詳盡的地址、電話、交通方式、票價、營業時間、網址、QRCODE地圖及行

程所需時間,幫助你妥善安排旅遊行程。全書景點內容分別如下。 PART 1 印尼基本生活 鈔票與數字篇、用餐與點菜篇、交通、手機與儲值,帶你知道該如何在印尼闖通關。 PART 2 印尼進階生活 簽證與其他證件、醫療與保險、按摩放鬆、印式婚禮、伊斯蘭教宰牲節,帶你了解在印尼的生活。 PART 3 城市旅行 ‧勝利之城──雅加達(Jakartar) 縮影公園、國家紀念碑、國家博物館、獨立清真寺、戲偶博物館、歷史博物館、銀行博物館,帶你認識首都的不思議。 ‧歷史特區──日惹(Yogyakarta)

蘇丹王宮、水宮、地宮、普蘭巴南、婆羅浮屠、拼圖洞,帶你經歷過往王國的壯闊景致。 ‧華人之都──泗水(Surabaya) 偉大清真寺、泗水紀念碑、鄭和清真寺、獨立紀念碑、百年天主教堂、肯傑蘭海濱公園、馬都拉燈塔、香菸博物館、潛水艇博物館、哥布朗傳統市場、華人市場、滿者伯夷飯店、科班朗多瀑布、峇都珍奇博物館,帶你走遍第二大城市的知名景點。 ‧死亡之城──托拉查(Toraja) Alex的東閣南民宿、凱特克蘇村、隆達石窟、托拉查地區的葬禮、堤拉桿池塘、雷莫墓地、峇都圖夢嘉、水牛獻祭儀式、波盧傳統市場、Warung Pong Buri餐廳、阿拉斯咖啡、嬰

兒樹與老石窟,帶你尋找你所不知道的印尼傳統。 ‧鑽石之鄉──馬辰(Banjarmasin) 鬱金香飯店、鑽石礦區、寶石加工廠、馬塔普拉市場、薩比拉木他丁清真寺、拜當水上市場、猴子島、河岸市場、平努島,帶你體驗印尼的生活日常。 PART 4 島嶼及地區探險 ‧烏戎庫龍國家公園──西爪哇(West Jawa) 韓德隆島、烏戎庫隆半島、喀拉克托火山島,帶你一探印尼最貼近自然的景象。 ‧火山歷險──東爪哇(East Jawa) 宜珍火山、佩南賈坎山、泥漿村、松嘉泛舟、布羅莫火山,帶你一起深入印尼的大冒險。

‧觀光勝地──峇里島(Pulau Bali) 白努亞海灣海上活動、聖泉寺、卡威山石像、象窟、歐卡媽媽烤豬飯、烏布市集、烏布皇宮、魯基桑美術館、邦喀薩梯田、孟格威宮殿、古寧桿咖啡田、猴子森林、海神廟,帶你一覽觀光勝地的美景。 ‧渡假勝地──龍目島(Pulau Lombok) 吉利群島、粉紅沙灘、馬猶拉公園、西努沙登加拉省博物館、哈伯沃特汗大清真寺、絲網瀑布、手織品觀光工廠、湯盅安沙灘、翁拜日落酒店、無賴海鮮餐廳、德拉旺安島浮潛,帶你一遊不亞於峇厘島的景致。 ‧探訪史前巨蜥──科摩多島(Pulau Komodo) 克洛島、帕達爾島、科摩多島、

粉紅沙灘、魟魚點、卡娜哇島、夜宿納閩巴約村,帶你一訪科摩多龍的蹤跡。 ‧世界的盡頭──四王群島(Raja Ampat) 索龍港、外塞港、艾略特在地民宿、尋找天堂鳥健行活動、迪布海灘、妃汶牆、妃汶村(島)、琵雅內莫五芒星島、阿爾布萊克村、薩因萊村,帶你一同潛進印尼的海洋盡頭。 作者在印尼工作兼旅行一年,以飛機、公車、搭船、包車,探訪了印尼群島各地方。他樂於以冒險方式探走許多不曾走過的路,途中留宿的住處往往坐落在地圖沒有標示出來的小島上。所以,《海上的珍珠項鍊──我的印尼島嶼旅行日誌》不僅是一本介紹觀光景點、觀察印尼人民生活實際狀況的日誌,更是一本以輕鬆筆調

,帶你融入當地生活,參與其傳統儀式,描述這個多樣性島嶼國家種種奇特文化的好書。相信你會因為本書,愛上這海上璀璨的珍珠項鍊──印尼! 本書特色 ‧一本帶你暢遊印尼5城市7島嶼的旅遊日誌,精挑細選的景點,完勝一般旅遊書! ‧一本零距離觀察印尼人吃喝玩樂的生活日誌,深入的導覽,帶你完全融入! ‧全書各景點,有最精心的行程設計規劃,從交通到食宿,讓你安全、放心又省錢! ‧全書處處皆有最詳實在地的文化介紹,讓你體會印尼、愛上印尼而不可自拔!

國立高級職業學校附設實習旅館經營績效之研究

為了解決成功商水實習旅館 的問題,作者塗麗蓉 這樣論述:

本研究旨在利用個案研究法討論國立高級職業學校附設實習旅館經營績效,研究過程以文獻資料,探討實習旅館的管理方式,並透過個案訪談,介紹實習旅館的起源與歷史、環境介紹、設施概況、營運現況、教學功能等;經由目前學校自行經營的三間實習旅館,以實習旅館的人力資源、財務管理、行銷方式,營運績效、教學成效等狀況,研討實習旅館的經營價值,再針對本研究之概念性架構,來陳述研究方法及確定研究流程。 本研究主要的架構分為五個大項:一、人力資源:包括管理委員會的組織、行政兼職教師的發展訓練、非教師專職員工的招募遴選以及實習學生的實習制度;二、財務管理:需依照教育部中部辦公室第三科的法令執行;三、行銷方式:以實習

旅館的不同特色,選擇不同的行銷方式;四、營運績效:營運績效分為財務、營運、組織績效來做評估;五、教學成效:實習旅館的教學成效,以實習教育的功用、實習場所的學習功能及教學模式來討論。 依據研究結果,本研究對附設實習旅館之學校,提出以下建議:一、人力資源方面:發揮實習旅館管理委員會之功能,協助行政兼職教師經營實習旅館,減少行政兼職教師工作負擔,增加非教師專職員工的參與,對非教師專職員工實施教育訓練,以提供學生實習的機會,培養專長的人才。二、財務管理方面:就政府相關部門相繼減少補助而言,充分發揮開源節流的潛能,達成自給自足。三、行銷方式方面:就學生人力、產品特色、服務內容、教學文化與實習價值等

方面,發展符合成本與差異化的行銷策略。四、營運績效方面:財務績效方面應呈現出各項設備之折舊年限及金額,實習旅館自行提撥未來改善教學設備之準備,擴展和社區內旅館合作之關係,提供校內教師優質之教學環境。五、教學成效方面:設計和實習旅館相關的教學活動,教導學生熟悉實習旅館標準作業程序,包括服裝儀容及服務態度等。

製造快樂公民:快樂產業如何控制我們的生活

為了解決成功商水實習旅館 的問題,作者艾德加.卡巴納斯伊娃.伊盧茲 這樣論述:

「你的快樂值多少錢?」 快樂一旦能被量化乃至商品化,將不再只是一個哲學問題。 當「快樂」成為一門新興科學,一項熱門投資,一個巨大吸金利器……你的快樂是否也被「強迫更新」、「版本升級」? 拜正向心理學之賜,快樂從一個模糊的概念搖身變成人生成功的評量標準,也因此,快樂療程、服務和商品的供應及需求不斷增加,而有正向心理學家背書的「正念」訓練,更成為一門獲利豐厚的全球性產業,運用範圍囊括經濟學、企業管理到神經科學領域,年產值超過十億美元。 致力快樂研究的兩大陣營:正向心理學和快樂經濟學,其與個人主義及新自由主義之間彼此牽連共生的關係,在政府、企業與學術界三方聯手之下,已令快樂

深深融入到我們的「文化想像」之中,乃至於佔據著生活的核心地位,來自不同社會光譜、形形色色的快樂專家大行其道,如影隨形到令人生厭的地步。 隨著產業價值不斷增長,人們對快樂的理解已有所改變,要對其有所質疑,反倒成了離經叛道、大膽的舉動,而本書所為即是。 快樂是我們所有人都應該追求的最高人生目標嗎?本書並非是反對快樂,而是在面對快樂科學對「美好人生」流於化約的觀點,保持著一種批判的距離。 作者簡介 艾德加.卡巴納斯(Edgar Cabanas) 心理學博士,西班牙馬德里卡米洛.何塞.塞拉大學(Universidad Camilo José Cela)教授,曾是柏林情感歷史中心

(馬克斯普朗克研究所)博士後研究員。合著有《幸福世代的現實生活》(La vida real en tiempos de la felicidad)等。 伊娃.伊盧茲(Eva Illouz) 知名社會學家,法國巴黎社會科學高等學院(School for Advanced Studies in the Social Sciences)及以色列耶路撒冷希伯來大學(The Hebrew University of Jerusalem)教授。 研究重點為資本主義社會學、情感社會學、性別社會學和文化社會學,著作包括《冷親密》(Cold Intimacies)、《消費浪漫的烏托邦》(Consu

ming the Romantic Utopia)、《為什麼愛讓人受傷》(Why Love Hurts?)等。 譯者簡介 張穎綺 台灣大學外文系畢業,法國巴黎第二大學法蘭西新聞傳播學院碩士。譯有《無盡的讚歌》、《宛如希望之歌》、《女巫》、《藍色加薩》、《在莫斯科的那場誤會》、《柳橙園》、《重返革命現場:1917年的聖彼得堡》(以上立緒出版)、《謝利》、《觀鳥大年》等書。 導論 第1章|讓專家助你獲得幸福 第2章|重新喚醒個人主義 第3章|保持正向 第4章|貨架上的快樂自我 第5章|快樂是新的常態 結語 參考文獻 導論 二○○六年上映的好萊塢電

影《當幸福來敲門》(The Pursuit of Happyness)全球票房表現亮眼,創下三億七百○七萬七千三百美元的佳績。該部電影改編自事業有成的股票經紀人暨勵志演說家克里斯.葛德納(Christopher Gardner)的暢銷同名自傳。電影劇情以一九八○年代初期為背景,出身普通家庭的非裔美國人葛德納與妻子育有五歲兒子,正過著終日為家計奔忙的生活。甫開場的一幕裡,電視螢幕上正在播放總統雷根(Ronald Reagan)宣告國家面臨財政赤字的談話畫面。至於葛德納一家,面對要支付的房租、各種賬單和幼兒園學費,經濟狀況已是捉襟見肘。不過,葛德納堅忍不拔又有聰明才智,他始終渴望在職場上闖出一番成

就。無論面臨任何艱難險阻,他都保持樂觀心態。 有一天,葛德納行經美國最富盛名的一家證券經紀公司樓下,他看著從大門走出的幾位股票經紀人,心裡浮現一個念頭:「每個人都滿臉幸福!我為什麼不能跟他們一樣?」他下定決心要進入這家公司,當一名股票經紀人。他憑藉個人魅力和社交技巧順利錄取為無薪實習生。但妻子琳達不支持他的夢想。葛德納告知自己的計畫時,她譏諷以對:「怎麼不當太空人?」電影裡描繪的她恰恰是葛德納的反面對照:愛發牢騷、悲觀、一遇上挫折就輕言放棄;她在家裡已陷入山窮水盡的時候,拋下丈夫和兒子離開。由於葛德納沒有收入,父子被公寓的房東趕出,接著連汽車旅館也住不起,最後棲身遊民收容所。 儘管

如此,葛德納絕不容許自己被逆境擊倒:他依然西裝革履去上班,在公司主管和各個皆是常春藤名校出身的實習生對手面前,他一直保持光鮮體面。在實習之餘,他也兼顧原來的掃描儀推銷工作,日以繼夜地努力不懈。他認真準備結業考試,也盡心盡力照顧兒子。葛德納幹勁十足,堅定朝著目標前進。有次父子一起打籃球,他對兒子說道:「別讓任何人來告訴你,說你做不了某件事。你有夢想就要去捍衛它。如果你想要得到什麼,就要努力去實現。就這樣。」實習生培訓期結束後,葛德納以優異表現脫穎而出,得到夢寐以求的正式職位。在電影的結尾,他說道:「我人生這階段叫作幸福。」 這部電影的全球性成功饒有趣味的一面在於,它充分呈現出嚮往和追尋快樂

如今是我們人生中的頭等大事。快樂無處不在:電視節目,廣播節目,書籍和雜誌,健身房,飲食建議和節食規劃,醫院,職場,戰場,學校,大學,科技領域,網際網路,運動場,家裡,政治決策,當然,還有商店貨架上。我們每天幾乎都能聽見「快樂」兩個字,快樂是一個無所不在的詞彙。 快樂已經深深融入我們的「文化想像」(cultural imaginary)之中,乃至於佔據著我們生活的核心地位,如影隨形到令人生厭的地步。如今在網路搜尋引擎上輸入「快樂」這個關鍵字,就會跑出數以億計的搜尋結果。從二十世紀末至二十一世紀初,若在亞馬遜網路書店以「快樂」二字檢索書目資料,得出的結果約莫三百本,而今進行同樣的檢索,得出的

結果在二千本以上。推特(Twitter)、Instagram 和臉書(Facebook)上以快樂為標籤主題的貼文數量也大量增加。今後我們要理解自己和周圍世界,不能不掌握快樂這個概念。我們太過熟悉它,已把它視為理所當然。快樂既是如此稀鬆平常、順理成章的概念,要對其有所質疑,反倒成了離經叛道、大膽的舉動。 數十年來,快樂不單成為人人掛在嘴邊的字詞,我們對快樂的理解也有所改變。我們不再認為一個人是否快樂跟命運、環境有關,或者無病無痛就能夠快樂;我們不再認為快樂是積善行德的褒獎,或者快樂是傻人才有的傻福等等。現在我們普遍把快樂視為一種心態,可以靠個人的意志力來建立、控制和調整;我們只要掌握自身內

在力量以及活出「真實的自我」就能夠快樂;快樂是值得我們努力去追求的唯一目標;快樂是我們用來度量人生價值、成功、失敗以及心理健康和情緒是否充分發展的標準。 更重要的是,快樂如今已成為一個理想中「好公民」的必備特性。從這一點來看,葛德納的故事可以說格外令人玩味。《當幸福來敲門》這部電影最吸引人之處,並不在於它如何述說對快樂的定義,而是在於呈現了哪一種公民有資格得到幸福快樂。這個故事所展示的快樂並不是一個概念,而是某種特定類型的人:個人主義者,忠於自我,堅韌不撓,積極主動,樂觀開朗,擁有高情緒智商。在這個意義上,這部電影既讓葛德納成為一個快樂的人的完美化身,也讓快樂作為一則勵志故事的敘事核心—

這樣的一個「我」是由若干人類學假設前提、意識形態和政治美德所建構而成,也受到它們驅動。 葛德納本尊的傳奇則在現實世界裡繼續發酵。媒體熱中於報導他的人生經歷,期望藉此給數百萬人帶來鼓舞與啟發,讓他們明白富裕和貧窮、成功和失敗、快樂和不快樂,實際上都取決於每個人自己的選擇。在電影中飾演葛德納一角的威爾.史密斯(Will Smith)於二○○六年宣傳受訪時,一再表示自己很愛這個角色,因為葛德納是「美國夢的具體化身」。史密斯上「歐普拉脫口秀」(Oprah Winfrey Show)時更提到,「美國是一個偉大的概念」,因為「美國是世界上唯一能誕生出一位克里斯.葛德納的國家」(原話照錄)。但是史密斯

漏講了一點,那就是:無論是美國或其他國家,像葛德納這樣的人其實都是特例。他也略而未提的是:美國作為全球最富裕的國家之一,也是最不平等、底層脫貧極困難的國家之一。再者,烙印在美國文化和其集體潛意識裡的信念是:任何不幸都是個人努力不足所造成。這類功績主義(meritocracy)式的假設已經在西方國家大行其道,人們越來越傾向以個人是否「應得」的角度來看待每個人各自的狀況,而不再是從社會結構的演進過程著眼。這部電影正是這種心態的典型例子:葛德納被描繪為一位「白手起家」的模範生,他的人生是力爭上游的「社會達爾文主義式」奮鬥史,電影的結尾更明確傳遞出一則訊息:功績主義之所以盛行,是由於個人的堅持不懈和努

力必然會得到回報。 這部電影的賣座讓克里斯.葛德納在全球聲名大噪。後來的幾年間,他接受了數百場訪談。在訪談中,他不僅大方分享自己的快樂祕訣,也解釋為什麼電影片名裡的「幸福」要拼寫為 happyness:「『y』字是提醒你,是你(YOU),是你自己決定了你要過的生活,那是是你自己的(YOUR)責任。不會有人來幫你。一切都取決於你自己。」葛德納從成功的股票經紀人轉行成為激勵演說家,他找到了天職:將自己從血淚經驗得來的「智慧」傳播給更多人知曉,鼓勵人們將逆境化為成功和成長的轉機。二○一○年,在全球擁有超過四千萬名會員的非營利組織「美國退休人士協會」(AARP)任命葛德納為快樂大使,他全心致力傳

達的訊息很簡單:就像可以透過意志力和合宜的知識來捏塑和改變自我,快樂同樣是可以教導、學習和培養的。 然而,這樣的一個理念可說是自相矛盾的。葛德納主張快樂是個人責任(你自己,你的責任,只取決於你),卻也說人們需要像他這樣的專家來指導他們如何追求快樂。葛德納顯然落入矛盾的「重塑自我」迷思:即使一個人自力更生奮鬥、「白手起家」,他依然需要別人的指導和指引。此外,葛德納的理念並非首創,他只是重拾一個深植於社會,綜合了意識形態、靈性和通俗文化的傳統。那樣的一個傳統長久以來滋養和維繫著一個規模可觀的市場。在那裡,自我改變、個人懺悔贖罪和人生勝利經歷都成為可供販售的商品;它們提供的是一種「情緒慰藉」功

能,目的在調整人們看待自己和周遭世界的方式。這類帶有「聖徒傳」樹立典範旨意、以自身經歷教導大家如何幸福快樂的自述或傳記,確實是美國大眾文化中歷史悠久的特產,例如一八五○年代的山繆爾.斯邁爾斯(Samuel Smiles),十九世紀晚期的霍瑞修.愛爾傑(Horatio Alger),一九五○年代的諾曼.文森特.皮爾(Norman Vincent Peale),以及一九九○年代的歐普拉.溫芙蕾(Oprah Winfrey)。 事實上,追求幸福快樂不僅是美國的文化特點之一,也是其施政願景。而透過許多「非政治」人士,包括心理自助類書籍作者、各領域專業教練、企業界人士、基金會、私人機構、好萊塢電影

、電視脫口秀、名人及心理學家的鼓吹和推廣,這個「願望」也已被傳播到世界各地。但一直要到晚近,追求快樂才成為一個全球產值數十億美元、有科學實證為佐(與硬科學相輔相成)的產業。 如果《當幸福來敲門》這部電影是於一九九○年代推出上映,很可能落得沒沒無聞、激不起任何一點漣漪,畢竟當時的書市和好萊塢商業片已充斥著滿坑滿谷的人生勝利故事。但是到了二十和二十一世紀之交,情況幡然轉變。是一九九八年創立、從美國政府機關和公私機構得到豐沛奧援的正向心理學,將追求快樂這件事推廣到全球範圍。這些正向心理學家認為,追求快樂不該只是美國人的權利(美國憲法中明文規定的),也是所有人類與生俱來的渴望,幸福意味著個人每個

層次的需求都獲得滿足。正向心理學聲稱透過實證研究,已經找到有助於人們快樂生活的若干關鍵因素,任何人只要遵循「專家」建議(簡單又經證實有效的方法)就能提升自己的快樂程度。這論調並不新穎,但是由心理學家提出來,似乎就必須認真看待之。在幾年之內,正向心理學運動就達成任何其他領域所不及的成就:它讓快樂成為大學裡開設的課程,也使得許多國家將其列為施政目標,乃至優先於社會、政治、經濟面向。 拜正向心理學之賜,快樂不再被視為一個模糊的概念、一種烏托邦式的目標或是一個難以到手的奢侈品。相反地,它成為一個人人皆可企及的目標。快樂這個概念更成為評量標準,用來確立身心健康、人生順利成功、各種機能都發揮出最佳水

平的人應該具備哪些心理條件。毫不令人意外的是,這些要件與葛德納那類人的人格特質幾乎完全一致。就和葛德納一樣,那些快樂又健康的人都獨立自主、忠於真實的自己(authentic)、處於「巔峰」和「圓滿」(flourishing)的狀態;他們具有穩定的自尊和高情緒智商、心態樂觀、心理韌性強大,並且積極主動。的確,一個快樂的人該有的特點,葛德納統統都具備,因此《當幸福來敲門》這部電影簡直可以被當作正向心理學的宣傳片。 隨著正向心理學的出現,葛德納的激勵演說不再被視為純粹的勵志口號和心靈雞湯,而是鐵錚錚的科學事實。獲許多企業、機構邀請演說的葛德納與全球產值數十億的快樂產業都在販賣的概念,世界各國的

權威機構與富比士全球百大企業都想推廣的概念,一言以蔽之就是:只要以更正向的方式看待自己和周遭世界,任何人都能翻轉人生,活出更好的自己;正向心理家恰恰為他們提供了科學的背書。如今有許多人認為追求快樂是嚴肅的挑戰,而採用科學方法來研究快樂,勢必能在社會層面和心理層面帶來可觀的益處。但在另一些人看來,正向心理學聲稱的科學根據僅僅是幌子:在其承諾自我實現與社會地位提升的玫瑰色願景背後,整個學科的理論和實踐方法都只是自圓其說和紙上談兵,實際運用的情形並不理想,成效見仁見智。 這些懷疑者和批評者的擔憂後來都一一應證。閃爍者未必都是金,因此我們起碼應該審慎地探究正向心理學和其美好承諾。 閃爍者未

必都是金 快樂是我們所有人都應該追求的最高人生目標嗎?或許是。儘管如此,我們面對那些快樂科學的主張,還是可以保持一種批判的距離。寫這本書並不是要反對快樂,我們質疑的是快樂科學對「美好人生」流於化約的觀點——儘管那些論調現今已廣為大眾接受。當然,想幫助大家活得更快樂,這樣的初衷不僅無可非議,還值得褒揚。但是快樂科學對快樂的見解很可能有其侷限性,其主張經不起考驗,理論與實踐結果不無自相矛盾之處,抑或根本不見任何成效。 我們對快樂科學所定義的快樂抱持哪些疑問,接下來將從認識論、社會學、現象學及道德四個面向分別說明。首先從認識論的角度,我們質疑快樂科學被稱為科學的正當性,由此,對於它所提出

的快樂概念是否具備客觀的科學性,我們要打上問號。老實講,快樂科學是一門「偽科學」,其假設和論證邏輯都充滿瑕疵。實用主義學家查爾斯.皮爾士(Charles Pierce)說過,如果因果關係、關聯性原本就薄弱,再多的論證也無法使其堅實起來;而快樂科學所憑藉的即是許多毫無根據的假設,在理論上缺乏連貫性,在研究方法上嚴重不足,研究結果往往欠缺實證,提出的主張更流於種族中心主義和過度化約。基於這些理由,儘管這門科學聲稱自己是真實的、客觀的科學,我們仍無法不對其抱持批判性的態度。 其次,無論快樂科學本身是否足以作為一門科學,從社會學觀點來看,我們要問有哪些「社會施為者」(agent)會將它的快樂概念

視為有用的,而此概念又是為哪些利益和哪些意識形態服務,一旦化為政策大規模推行落實以後,又會帶來哪些經濟和政治的影響。快樂科學與其所催生、哺育的快樂產業,對以下這個概念的普及化起到推波助瀾的作用:一個人是富裕或貧窮,成功或失敗,健康或罹病,都是他自己的責任。由此論點便順理成章推衍出另一個主張:沒有社會結構性問題,僅有個人的心理缺陷;換句話說就是「沒有所謂的社會之物,僅有個體」——容我們引用柴契爾夫人(Margaret Thatcher)(受到海耶克〔Friedrich Hayek〕的啟發)所說的那句名言。現今的這種快樂概念,不久後很可能只淪為新自由主義文化強加於人的價值理念之一。由芝加哥學派發軔

、一九五○年代由其他多位經濟學家繼續推動的新自由主義革命,事實上已經成功說服全世界:比起追求集體利益,讓個人追求幸福快樂更為實際,也最值得嘉許。就如柴契爾夫人於一九八一年接受《星期泰晤士報》(Sunday Times)訪問時所言:「過去三十年政府的施政方向始終走在集體主義的軌道,這點令我無比惱火。大家最後都忘了個人才是重要的……透過改變經濟,就能改變人們這種看待事物的方式。經濟是手段;目的在改變人的心靈。」從而可以斷言,快樂並不像快樂科學學家所主張的那樣是人人都應該追求、不可置疑的最高目標,追求幸福快樂實則象徵著個人主義社會(治療性社會、原子化的社會)凌駕於集體主義社會。 從現象學的角度

,我們也看出快樂科學問題重重。多數時候,這門科學不僅無法達成自身設定的目標,還把根本自相矛盾、不符預期的研究結果拿來自吹自擂一番。而快樂科學所提供的保證,像是:有辦法讓個人改善自身缺陷、找回自我本真性(authenticity)和達到自我實現等等,無疑是一種治療取向的論述;然而得先有「症」才有「藥方」的用武之地,可以想見,快樂科學學家要提出多少種療法,就意味著他們得「生出」多少種名目的病症。此外,這門科學將快樂定義為人生的最高目標,但那條終點線卻是變幻不定,沒有明確標準的,因而孕育出各種各樣的「快樂信徒」及「對快樂焦慮」患者——他們成天關注自己的狀態,忙著揪出自身的心理缺失,忙著改正缺點,忙著

改變自己和提升自我。現今的消費市場大肆鼓吹「身心健康」的重要,快樂自然成為最具賣相的商品。不過,被這股趨勢牽著走,把希望寄託在五花八門療法、商品和服務(由學術圈或實務界那些自詡為快樂專家的人士所提供)的消費者,很快將會遭遇上述的困局。 最後是道德層面的疑慮,主要關乎快樂和痛苦之間的關係。快樂科學將快樂和正向情緒等同於生產力、功能性、優秀和正常,把不快樂和上述特質的對立面劃上等號,強制我們在痛苦和幸福之間做出選擇。只要認同快樂科學學家的這番觀點,就意味著我們時時都面臨選擇,時時都面對多個選項,而正向和負向代表截然對立的兩端;這也意味著,我們可以決定劃去痛苦這個選項,此後一勞永逸。當然,人生

不可能沒有苦痛傷悲,但快樂科學堅定不移地主張——痛苦和快樂都是個人選擇。那些不把逆境當作成長機會的人,即使百人百樣情,也一概被視為自作自受,是自己選擇了不幸。因此我們其實沒有太多選擇:快樂科學不只強迫我們要快樂,如果無法過上更成功、更圓滿的生活,它會將責任歸咎於我們自己。 (全文未完)

想知道成功商水實習旅館更多一定要看下面主題

成功商水實習旅館的網路口碑排行榜

-

#1.成功商水實習旅館 :: 去哪裡運動

去哪裡運動,成功商水校長,台東成功商水,東海岸公教渡假中心,海景渡假飯店,成功公教會館,成功商水棒球隊,台東海景飯店,東海岸海景渡假飯店評價. 於 sports.moreptt.com -

#2.成功商水學校有旅館套房即教室- 生活 - 自由時報

成功商水 觀光科主任簡詩涵說,這是台灣東部惟一的高中職實習旅館,房間外是一般的教學空間,但房內跟一般旅館房間一樣,主要目的是供觀光學程的學生練習 ... 於 news.ltn.com.tw -

#3.全台實惠住宿資訊(8)實習旅館-花東No.32 - 鉄道旅人李奇

話說前頭:我還沒有機會利用到實習旅館,所以雖然整理了這些資訊,有去過的朋友請不吝留言提供經驗。 PRACTICE HOTEL├國立成功商水觀光實習旅館┤ ... 於 rich99.pixnet.net -

#4.成功商水觀光實習旅館重新開幕多項活動熱烈展開

記者回添史/報導成功商水觀光實習旅館是台東縣第一個設有觀光科的職業學校,成立於民國82年9月,主要為提供校... 於 taitung.news -

#5.成功水產職校實習旅館

銜接業界規格成功商水實習旅館換新妝訪賓:成功商水觀光科主任簡詩涵等人|國立教育廣播電臺? · 國立成功商業水產職業學校– 教育部促進產學連結合作育才平臺_國 · 成功商業 ... 於 6u86lib.8dt1.com -

#6.「飯店實習生」找工作職缺- 人力銀行- 成功水產職校實習旅館

台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮,提供優質的其他住宿服務,鄰近旅遊景點包括三仙台,水族生態展示館,比西里岸部落白守蓮部落,成功漁港,男人石,玉長隧道,宜灣天主堂 ... 於 fv2km.kty207.com -

#7.成功商水為討好官員「曉以大義」要200生打掃萬坪校地

國立 成功商水 ‧觀光 實習旅館 | 成功商水 宿舍. 實習旅館 已整修完畢重新營業, 歡迎訂房。 歡迎公教人員住宿本校 實習旅館 。[請先檢閱訂房對象]. 實習旅館 備有雙人房4間、單 ... 於 hotel.twagoda.com -

#8.實習旅館 - 國立成功商業水產職業學校

實習旅館 · 序號. 檔案名稱. 檔案下載 · 1. 實習旅館介紹.pdf · 2. 住宿須知.pdf · 3. 客房介紹.pdf · 4. 實習旅館防疫公告.pdf · 5. 實習旅館收費標準.pdf. 於 www.ckvs.ttct.edu.tw -

#9.成功水產職校實習旅館

非營利為目的限定住宿對象成功商水觀光科主任簡詩涵說,這是台灣東部唯的高中職實習旅館,房間外是般的教學空間,但房內跟般旅館房間樣,主要目的是供觀光學程的學生 ... 於 xqxhhio.qqq303.com -

#10.實習旅館國立成功商業水產職業學校 - QuoteHarvest

成功水產職校實習旅館–; 成功商水實習旅館教室中有套房地方自由時報電子報? 成功水產職校實習旅館. 歡迎有以上特質的同學們報名參加112年暑期實習計畫, 從學校電腦 ... 於 to7.quoteharvest.com -

#11.成功商水科系 :: 全國各校統一編號資料庫

全國各校統一編號資料庫,成功商水棒球隊,成功商水校長,關山工商科系,成功商水棒球隊招生,成功商水學生數,成功商水實習旅館,成功商水養殖,成功商水行事曆. 於 schoolun.iwiki.tw -

#12.0127-2國立成功商業水產職業學校設觀光實習旅館一棟 - 人事室

一、 本校觀光實習旅館為餐旅群學生教學及實習場所,歡迎公教人員入住,以增加學生實作機會,提升學生畢業後就業競爭力。 二、 房間間數及訂價:單床房共四間每間訂價1000 ... 於 per.cku.edu.tw -

#13.紐西蘭以琳基督教學院參訪成功商水體驗漁業文化

晚餐後回到實習旅館,Ms. Karen Lin帶著學生製作的感謝卡,感謝成功商水師生溫馨接待,並表示,這趟豐碩的文化之旅,將為學生們留下非常美好的回憶。 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.我在飯店實習的經驗苦勞網- 成功水產職校實習旅館

成功商水 觀光實習旅館,主要提供校內餐旅群師生教學與實習使用,增強就業競爭力,同時也提供公教人員住宿,由學生擔任房務員清潔環境,前省立成功商業水產職業學校創 ... 於 fdhx.informasijudi.com -

#15.哈佛商學院教我的成功關鍵:世界頂尖商學院的學習經驗(增修版)

哈佛商學院媒體之旅持續了三夜,第一晚我下楊列星頓(Lexington)和第五十九街口的旅館。因為那天下午我是哈佛商學院下課後就直接來紐約,所以就像一般學生一樣穿著牛仔褲 ... 於 books.google.com.tw -

#16.成功商水實習旅館2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

成功商水實習旅館 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找成功商水實習旅館在2022年該注意什麼?成功商水實習旅館在2023的熱門內容就在年度社群熱搜 ... 於 year.gotokeyword.com -

#17.臺北市政府100 年加強推動民間參與公共建設參訪報告

本案源於84 年間宋前省長指示於臺東縣海岸沿線選擇適當地點興. 建公教人員休閒渡假中心,經前臺灣省政府相關廳室決議,以擴建省. 立成功商水實習旅館,並委由國立成功商業 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#18.學產基金附屬單位預算

繳納臺北市南海路54號、忠孝東5段236巷27弄8號、10號、高雄教育會館、台中港路展覽會館、成功商水公教渡假中心實習旅館、花蓮教師會館及各學苑等學產建物房屋稅。 67 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#19.國立教育廣播電臺- 成功水產職校實習旅館

成功 水產職校實習旅館- 成功商業水產職業學校附設觀光實習旅館::國立成功商水觀光實習旅館::台灣觀光學院實習旅館::台灣觀光學院 · 台東公教度假中心養3年蚊子了教育部大 ... 於 ihw7o0.3d6x8.com -

#20.糾正教育部及國立成功商業水產職業學校案 - 監察院

案由為:國立成功商業水產職業學校辦理「東海岸公教渡假中心成功商水實習旅館興建工程」,對於審計部教育農林審計處通知查處事項,尚有諸多未切實檢討處理;教育部對於 ... 於 www.cy.gov.tw -

#21.台東成功商水觀光實習旅館 - 玩全台灣旅遊網

台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮, 為合法台東旅館,鄰近台東成功商水觀光實習旅館的景點有三仙台、比西里岸部落(白守蓮部落)、水族生態展示館、八嗡嗡 ... 於 tt.okgo.tw -

#22.商水有夢. 成功相隨 - Facebook

有夢想, 就有希望, 帶著希望來成功,讓商水實現你的夢想。 國立成功商水FB平台隨時傳達校園訊息, 歡迎來讚! ... 歡迎會在成功商水實習旅館的大廳舉行,校長邱申寶琪 於 zh-tw.facebook.com -

#23.通路開發人員|光電相關】職缺- 2023年6月熱門工作機會

立多旅館集團| 飯店╱旅館 ... 平安消防工業有限公司(平安消防) | 空調╱水機電工程 ... 用最短的時間,最少的金錢,學習如何當一個成功的經營者。 於 www.1111.com.tw -

#24.國立成功商業水產職業學校 - Association Oceanide

國立成功商業水產職業學校設有觀光實習旅館一棟敬請惠予轉知歡迎住宿說明一國立成功商業 ... 全國各校統一編號資料庫成功商水實習旅館, 成功商水棒球隊, 成功商水老師, ... 於 www.oceanide-sejours.fr -

#25.成功商業水產職校實習旅館Line熱點

銜接業界規格成功商水實習旅館換新妝文教新聞|國立教育廣播電臺. 成功幸福小築海景民宿位於成功,提供免費WiFi。 另設有免費私人停車場。 客房均設有海景陽台 ... 於 44j.h3z6i.com -

#26.成功商業水產職業學校附設觀光實習旅館知識摘要第1頁共計20項

非營利為目的限定住宿對象成功商水觀光科主任簡詩涵說,這是台灣東部唯的高中職實習旅館,房間外是般的教學空間,但房內跟般旅館房間樣,主要目的是供觀光學程的學生練習 ... 於 4yj.spacewatchs.com -

#27.社群網紅家電電器推薦指南- 相關產品

網紅和社群都推薦了哪些好用的家電,包括掃地機器人、空氣清淨機、洗碗機、洗烘托洗衣機、吹風機、電子門鎖、無線吸塵器都可以在這裡找到喔. 於 gadget.mediatagtw.com -

#28.國立成功商業水產職業學校 - Kiré Health & Beauty

33 教育部對於國立成功商業水產職業學校辦理實習旅館與建工程督導欠週, ... 成功商水老師, 國立關山高級工商職業學校, 成功商水棒球隊招生, 成功商水實習旅館. 於 kirebeauty.com -

#29.成功水產職校實習旅館

成功 水產職校實習旅館- 國立成功商業水產職業學校教育部促進產學連結合作育才平臺_國立屏東科技大學 · 國立東港高級海事水產職業學校校內分機 · 台東成功商水觀光實習旅館 ... 於 37r.outriggerkauairesort.com -

#30.成功水產職校實習旅館

台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮, 為合法台東旅館,鄰近台東成功商水觀光實習旅館的景點有宜灣天主堂卡片教堂、宜灣長老教會、三仙台、廣恆發商號遺跡、比 ... 於 hepsigeliyo.org -

#31.新北市立淡水高級商工職業學校

校長室 · 教務處 · 學務處 · 實習處 ... 資料科 · 會計科 · 商經科 · 餐飲科 · 園藝科 · 資訊科 · 控制科 · 電子科 · 電機科 · 門市旅館服務科 ... 實習處. 2023-06-13. 於 www.tsvs.ntpc.edu.tw -

#32.2013 成功商水特色民宿管理課程 - 公益平台文化基金會

課堂中,蘇國垚老師先向同學介紹民宿與飯店的差別,以及彼此服務方式的不同,同時也到成功商水觀光實習旅館就如何改善環境空間提供諮詢與建議。 於 www.thealliance.org.tw -

#33.實習旅館 - 旅館管理系- 景文科技大學

旅館 管理系. 歡迎光臨景文科技大學旅館管理系. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 ... 於 hoteldep.just.edu.tw -

#34.提琴工作室裡的樂章 - Google 圖書結果

製琴大師莫納西(G. B. Morassi)第一次克雷蒙納的提琴之旅,住在亞斯托雷亞旅館,這是臺灣遊客口耳相傳的一家旅館,位在老市區中心,交通便利又平價,旅館大廳即豎立著一支 ... 於 books.google.com.tw -

#35.台東成功商水觀光實習旅館 - 台東成功民宿

台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮, 為合法台東旅館,鄰近台東成功商水觀光實習旅館的景點有比西里岸部落(白守蓮部落)、八嗡嗡部落、廣恆發商號遺跡、重安 ... 於 cg.etaitung.tw -

#36.成功水產職校實習旅館 - Qryus

... 旅宿規格的教學環境,也讓公教人員有更舒適優惠的住宿服務。 成功商水觀光實習旅館,主要提供校內餐旅群師生教學與實習使用,增強就業競爭力,同時也. 於 6vixd0lm.qryus.com -

#37.成功商水實習旅館 :: 民宿線上訂房

民宿線上訂房,成功商水校長,成功商水老師,台東成功商水,成功商水棒球隊,東海岸公教渡假中心,成功商水英文,成功商水棒球隊招生,成功商水學生數. 於 pooking.idataiwan.com -

#38.國立成功商業水產職業學校實習旅館 - 公司資料庫

公司名稱, 國立成功商業水產職業學校實習旅館. 負責人, 蔡吉郎. 登記地址, 台東縣成功鎮忠智里太平路52號. 公司狀態, 營業中. 資本額, 3,000元. 於 alltwcompany.com -

#39.歡迎住宿- 成功水產職校實習旅館 - Travel Advice Turkey ⋆

國立成功商業水產職業學校擁有東部唯的學生實習旅館,提供軍公教付費住宿,由學生整理房務;成立約廿六年,最近完成改裝。 「成功商水旅館」情報資訊整理熱門搜尋熱氣球、 ... 於 nfxshri.traveladviceturkey.com -

#40.國立成功商業水產職業學校設觀光實習旅館歡迎住宿- 啟英高中

一、本校觀光實習旅館為餐旅群學生教學及實習場所,歡迎公教人員入住,以增加學生實作機會,提升學生畢業後就業競爭力。 二、房間間數及訂價:單床房共四間每間訂 ... 於 web.cyvs.tyc.edu.tw -

#41.國立成功商業水產職業學校– 教育部促進產學連結合作育才平臺

成功商水 位於臺東縣成功鎮,鄰近三仙台風景區,校園環境清幽,佔地寬廣, ... 資源大樓、活動中心、籃球場、 棒球場、游泳池、養殖場、觀光實習旅館、學生宿舍、棒球隊 ... 於 12ybesa2.npust.edu.tw -

#42.國立成功商業水產職業學校2004年招標案件列表 - 台灣採購公報網

東海岸公教渡假中心─國立成功商水實習旅館二期急迫性工程, NT$15,800,000.00. 充實活動中心設備, NT$145,000.00. 敏督利颱風災修-棒球場紅磚粉舖設工程 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#43.國立中興大學

還有實習農場(臺中市霧峰區)、畜產試驗場(臺中市烏日區)及園藝試驗場高冷地分場(南投縣仁愛鄉)。 ... 【公關組】2023科技論文競賽活動圓滿成功. Jun. 15, 2023 ... 於 www.nchu.edu.tw -

#44.愛戀花東(23)食宿在成功@ 尚山木風:: 隨意窩Xuite日誌

因為訂不到三仙台民宿, 轉而去電成功商水實習旅館, 順利訂成且無需預付訂金,讚! 於 m.xuite.net -

#45.irbk.online - 2023 阿明肉包台中

實習 記者詹宜庭/綜合報導台中|阿宗手工包子幫我導航評論店家聯絡店家分享餐廳 ... 幸運彰化市永樂街、成功路口排隊名店「肉包明」的肉包,內餡汁多,甚受老饕喜愛。 於 irbk.online -

#46.九十三年監察院糾正案彙編(二) - 第 626 頁 - Google 圖書結果

又詢據教育部查復:「依據行政法相關規定'上級機關得依職權將權限之]部分委任所屬下級機關執行,依據八十六年十月二十九日研商成功藺水觀光實習旅館擴建工程會議決議『以 ... 於 books.google.com.tw -

#47.2023 輔大文創系

2023-04-02 住旅館要幾歲輔大文創學程english version 聊・藝文到這個時刻才真正感受的自己要上大學 ... 輔仁大學進修部,絕對是你邁向成功的第一步! 於 fnyr.online -

#48.國立金門高級農工職業學校聯絡電話- 成功水產職校實習旅館

全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠& 成功商水觀光實習旅館,主要提供校內餐旅群師生教學與實習使用,增強就業競爭力,同時也提供公教人員住宿,由學生擔任房務員 ... 於 rx20he.purepsilocin.com -

#49.2023六月韓劇推薦丨俊昊潤娥《王之國》俊男美女搶fo 首播對 ...

潤娥從實習第一天起便與李俊昊結下惡緣,無法忍受虛假笑容的他,與潤娥多 ... 潘知音,帶著每一世的記憶重生的她,用累積幾世的職場成功經驗成為企業 ... 於 std.stheadline.com -

#50.嶺東科大榮獲就業學程計畫補助913萬元居中彰投之冠 - 經濟日報

其中由企管系所提的「創新服務之智能管理實務學程計畫」今年已連續第三年獲得補助,系上學生透過計畫輔導至企業實習後,已有4位同學順利留任於金寶 ... 於 money.udn.com -

#51.「飯店實習生」找工作職缺- 人力銀行- 成功水產職校實習旅館

台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮,提供優質的其他住宿服務,鄰近旅遊景點包括三仙台,水族生態展示館,比西里岸部落白守蓮部落,成功漁港,男人石,玉長隧道, ... 於 2lm.stores-1853.shop -

#52.實習旅館國立成功商業水產職業學校台東縣

成功水產職校實習旅館; 台南應用科技大學旅館管理系|技訊網2023 技專校院招生資訊; 銜接業界規格成功商水實習旅館換新妝訪賓:成功商水觀光科主任 ... 於 huaydaddy.app -

#53.臺東縣成功鎮公所-觀光旅遊-住宿資訊

民 宿 地 址 電 話 丁一的家 臺東縣成功鎮鹽濱路38號 0988‑349899 千成湯海 臺東縣成功鎮都歷新村路2‑3號 089‑841686 大尾山姆民宿 臺東縣成功鎮小馬路134‑7號 089‑896625 於 www.changkang.gov.tw -

#54.當幸福來敲門 - 维基百科

《當幸福來敲門》(英語:The Pursuit of Happyness,香港译《尋找快樂的故事》)是一部獲得奧斯卡 ... 他去了證券行,成功拿了一張實習培訓申請表,卻弄丟了一部儀器。 於 zh.wikipedia.org -

#55.成功商水學校有旅館套房即教室 - YouTube

成功商水 學校有 旅館 套房即教室[記者黃明堂/台東報導]8間套房置身於學生教室之間!國立 成功 商業水產職業學校擁有東部惟一的學生 實習旅館 , ... 於 www.youtube.com -

#56.銜接業界規格成功商水實習旅館換新妝- 文教新聞

國立成功商水觀光實習旅館成立於民國82年,歷經20多年寒暑,設備老舊壞損,校方爭取費進行翻修,日前重新開幕,不僅提供學生更符合業界旅宿規格的教學 ... 於 www.ner.gov.tw -

#57.成功水產職校實習旅館

國立成功商業水產職業學校擁有東部惟的學生實習旅館,提供軍公教付費住宿, ... 台東成功商水觀光實習旅館位於台東縣成功鎮, 為合法台東旅館,鄰近台東成功商水觀光 ... 於 glb38ee.laundrysuppliesshop.com -

#58.2023 高餐大

高雄餐旅大學旅館管理系助理教授游明鳳說「在疫情前,每年高餐大赴海外實習的學生約150位,而其中旅館管理 ... 選擇高餐大,讓您成功跨越國際門檻,成為全球餐旅人才! 於 styxr.online -

#59.國立成功商業水產職業學校

國立成功商業水產職業學校實習旅館, 統編: 78763427, 地址: 台東縣成功鎮忠智里 ... 成功商水老師, 國立關山高級工商職業學校, 成功商水棒球隊招生, 成功商水實習旅館 ... 於 xn----8sbaavsertf4ahejf4ck4g.xn--p1ai