排灣族石板屋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 異溫層迷航記【芭樂人類學2】 和蘇明如,蘇瑞勇的 觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【詩寫台灣】特色的老七佳石板屋 - 民報也說明:居住在這片山地的排灣族和魯凱族,發現板岩可以建屋,就都採石板來建堅固的石板屋,只有穀倉仍蓋菅芒。 北大武山住的是魯凱族,南大武山以南到墾丁,住的 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和晨星所出版 。

國立雲林科技大學 會計系 李宗鴻所指導 王秋光的 觀光意象對原住民族文化認同的影響:老七佳與霧臺石板屋聚落的實證研究 (2021),提出排灣族石板屋關鍵因素是什麼,來自於觀光意象、文化認同、原住民族、石板屋聚落。

而第二篇論文國立成功大學 考古學研究所 鍾國風所指導 蔡世華的 排灣族七佳(Tjuvecekadan)社域外農業地景的民族考古學視野 (2020),提出因為有 地景考古學、資源域分析、民族考古學、地理資訊系統(GIS)、七佳部落的重點而找出了 排灣族石板屋的解答。

最後網站屏東旅遊。舊筏灣部落慢城之旅x 沒有WIFI - 快樂的過每一天則補充:假日來到戶外就是要遠離3C、親近大自然。舊筏灣部落是排灣族古老發源地之一,是一個沒有電、沒有手機訊號,遺世的石板屋聚落。這裡擁有最完整的13座 ...

異溫層迷航記【芭樂人類學2】

為了解決排灣族石板屋 的問題,作者 這樣論述:

29位人類學家‧35篇迷航異溫層的田野筆記 從異文化到異溫層,從看見、感受,理解到學習 人類學是一門關於「異文化」的學科。峇里島的鬥雞、太平洋初布蘭群島的貝殼飾品交換、非洲努爾人的牛隻和婚姻制度……不過,人類學善於呈現的,不僅僅是處於遙遠異地的社會文化,而是在其中現身的人們的生命經驗:他們為何在意某些事、做出這樣那樣的行為,又為了什麼高興或難過;人類學家在遙遠陌生世界裡闖蕩冒險,但也築起跨文化之間的橋樑,使得鮮為人知乃至驚世駭俗的人類行為,都有獲得同理共感的機會。 正是如此,人類學不會只停留在異文化的田野。在世界各處彷彿平行宇宙般的各種溫層,不論在遠方或家中,總是能引起人類

學家的關注與投入。人類學在乎的是差異的探尋,始終孕育著移動踏入、熟悉「異溫層」的能量。所以有一群人類學家從台灣的過去,到台灣原住民、日本統治下的沖繩、非裔美國人、國安法通過後的香港、流亡的藏人、紐約的波多黎各人,到台灣的「紐約東村」,從政治抗爭、疫病日常、台中東協廣場、課綱爭議、風電、女僕咖啡店、考古遺址……一步步踏進不同社群、不同場景、不同議題,以及在其中所面對的異溫層。 《異溫層迷航記》延續芭樂人類學一貫的日常細膩,用問題回答問題。本書分為七個單元。「連結異溫層的人類學開箱」是人類學面對當今快速變遷的世界與剖析「單一幸福路徑」的大補帖。面對COVID-19這個兩年來全世界都無法忽略的

話題,「在這疫常的時空」從國境防疫、遠距教學、口罩意識形態、在地生活支持系統、疫情下的台灣原住民著手,提供了這場世紀之疫珍貴的田野筆記。「許多奮鬥持續進行」則是芭樂人類學向來不會錯過的政治與抗爭,談香港、美國黑人與日本沖繩,也談了與我們切身的離岸風電,以及我們再熟悉不過的總統大選。 「有的戰場開在身體上」把討論拉回自身,討論性愛、家庭與情緒勞動;「有的在各地敲打與修補」關注空間、地方、社區,從台中東協廣場到宜蘭考古遺址的挖掘,除了空間,也埋入了時間的深度。「環境與各物種也是我們的身體」討論從南美到大洋洲再回到台灣的食物,可是我們怎麼吃、吃什麼,其實關乎我們如何看待與我們共存於這個世界的所

有物種;「我們對著物體歌唱,如同世界總是對我們吶喊」則討論「聲音」所牽動的跨洋情感之流,從非洲鼓與印尼甘美朗、網紅阿翰、阿美族流行歌、西藏流亡歌曲,再到征服全世界的烏克麗麗。 台灣當代人類學家們關注時事,而且不只觀察批判,他們試著多加入一點同理,把這種種議題(多數是爭議)都當作是跨出同溫層,對異溫層的觀察、理解,甚至學習。 人類學家們在異溫層中迷航、返航、再迷航,並與我們分享那些稀奇古怪的,生機盎然的,積極亂入的,充滿福態的。分享最傷心,最黑暗,以及幸福的各種可能。 這是一本迷航於異溫層的田野筆記。 從中,我們想像與異溫層和解的可能。

排灣族石板屋進入發燒排行的影片

本集主題: #順益台灣原住民博物館介紹

這次要帶著聽眾朋友認識順益台灣原住民博物館,由館方 #林威成主任,來為大家介紹,此館共分為四大展區。

一樓、「人與自然環境」展示區

綜合介紹台灣原住民概況及族群之分佈,展現原住民人文風貌。

本樓層為台灣原住民族各族文化特徵的簡介,大廳右側運用各族群圖版及文字使參觀者瞭解台灣原住民的傳統服飾、風俗習慣、及特有祭典等等。展場後側以排灣族石板雕刻代表「山」、達悟族漁舟代表「海」,藉著山與海的悠遠宏闊,呈現台灣原住民族對環境的適應。觀眾並可透過展場中央的台灣地圖模型與觸控按鈕,了解台灣原住民族目前分佈區域、聚落範圍以及台灣各重要都市與山川河流。

二樓、「生活與器具」展示區

展示各族工藝用品及住屋模型,表現日常生活與社會之關係。

展出達悟族宗柱及住屋模型、鄒族男子集會所、原住民農耕用品、阿美族火塘、排灣族石板屋、陶器、樂器、編容器、雕刻與紋飾、狩獵與漁撈、飲酒文化等各種器物,為原住民因應自然的生活型態做了最佳的詮釋,也表現出日常生活器物與文化脈絡的關係。展場並有相關影片分別介紹排灣族現代製陶與豐濱阿美族的傳統製陶、北排灣大社村藝師製作佩刀及南排灣佳興村藝師雕刻、鄒族男子會所“Kuba”的修整、製酒過程以及達悟族的現代生活影像。

三樓、「衣飾與文化」展示區

展示原住民紡織、服飾之美,呈現其社會文化意義。

台灣原住民族的服裝配飾材料相當廣泛,所呈現的圖飾花樣也各具特色,展場呈現了多族的典型服飾、刺繡技術、紡織過程、裝飾物等,讓我們感受其獨特的生活方式與價值觀。現場並播放太魯閣族傳統的製麻紡織過程及原住民傳統歌舞祭典的動態影像。

B1、「信仰與祭儀」展示區

藉禮器文物,闡釋原住民信仰文化。

對於原住民的泛靈信仰、祖靈崇拜、獵首習俗及各族群祭儀用品都有詳盡的介紹,本樓層並以圖表、文字、歷史照片,輔助說明台灣地區史前遺址的時空架構、原住民相關的史前文化以及台灣原住民的文化變遷。

觀光意象對原住民族文化認同的影響:老七佳與霧臺石板屋聚落的實證研究

為了解決排灣族石板屋 的問題,作者王秋光 這樣論述:

近年來,原住民族聚落觀光成為觀光產業中發展極為迅速的一種旅遊形式,透過原住民族聚落光觀光活動,可讓遊客建立正面的聚落觀光意象,推廣聚落觀光永續發展,促進聚落經濟發展,同時也可改善聚落基礎建設,對當地文化與環境的保護以及提升遊客體驗的品質有所助益。排灣族老七佳(tjuvecekadan)石板屋聚落與魯凱族霧臺(wutai)石板屋聚落被視為原住民族石板屋的代表聚落,本研究以參訪此兩聚落遊客為研究樣區,分析原住民族石板屋聚落遊客參訪前後的認知意象、情感意象、意欲意象與文化認同的差異,並同時說明遊客觀光意象與文化認同的關聯性解釋。本研究參考過去相關文獻進行問卷設計,內容包含認知意象、情感意象、意欲意

象、文化認同,以及旅客基本資料共66題。本研究正式問卷採系統抽樣,每五名遊客抽取一名,降低樣本來源的同質性,確保問卷品質。最終資料分析採用IBM SPSS Statistic 24.0以及LISREL 8.8進行分析。本研究結果表示,在兩研究樣區中,遊客參訪後的認知意象、情感意象、意欲意象以及原住民族文化認同皆顯著高於參訪前,而遊客的認知意象與情感意象、情感意象與意欲意象,以及意欲意象與原住民族文化認同在兩聚落皆呈現正向且顯著影響。然而,遊客的情感意象對原住民族文化認同在霧臺聚落呈現正向且顯著影響,在老七佳聚落則無顯著關聯;而遊客的認知意象對原住民族文化認同在老七佳聚落呈現正向且顯著影響,在霧

臺聚落則無顯著關聯。本研究依據量化研究結果建構了認知意象、情感意象、意欲意象和原住民族文化認同的結構模型,此研究結果填補相關研究缺口。本研究也提出加強網路行銷、維持聚落良好之形象、提升服務價值等三大經營管理方向以供經營管理單位參考。

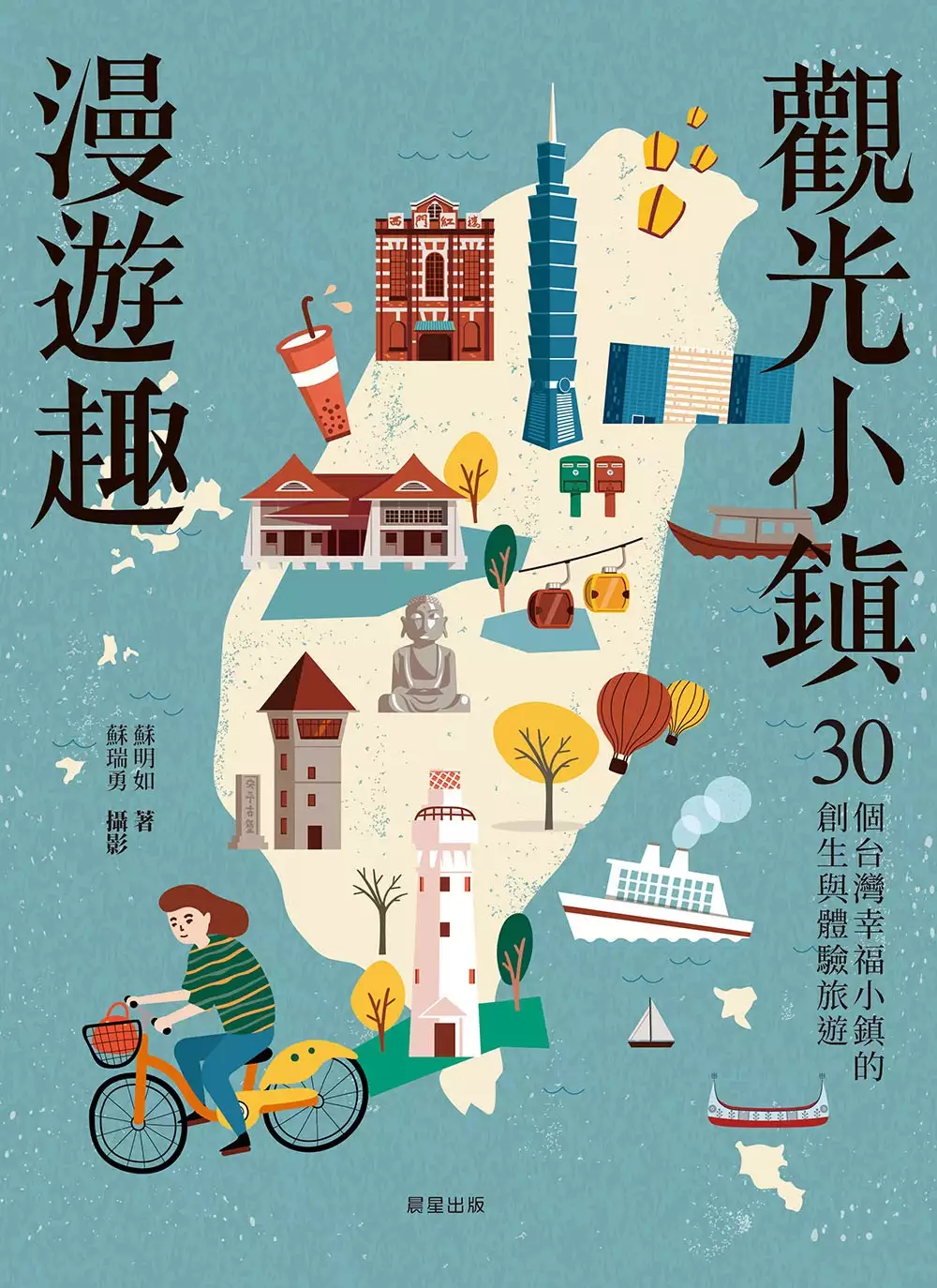

觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊

為了解決排灣族石板屋 的問題,作者蘇明如,蘇瑞勇 這樣論述:

小鎮漫遊是近年台灣最暢行的旅遊方式,更是國家發展觀光旅遊的重點。每個鄉鎮有在地最獨特性的文化與旅遊特質,也成為地方創生與永續觀光發展的新亮點。 本書從台灣368個鄉鎮市區之中,找出十大經典小鎮類型魅力主題── 【宗教民俗觀光小鎮】東港(屏東)、內門(高雄)、萬巒(屏東) 【溫泉小鎮】礁溪(宜蘭)、關子嶺(台南)、新北投(台北) 【手藝小鎮】苑裡(苗栗)、西螺(雲林) 【魅力漁港小鎮】南方澳(宜蘭)、王功(彰化)、成功(台東)、豐濱(花蓮) 【茶香小鎮】坪林(台北)、貓空(新北)、満州(屏東) 【鐵路小鎮】集集(南投)、奮起湖(嘉義)、平溪

(新北)、 內灣(新竹) 【山城小鎮】旗山(高雄)、大溪(桃園)、林田山(花蓮) 【離島小鎮】馬公(澎湖)、小琉球(屏東) 【花卉小鎮】后里(台中)、 白河(台南) 【自然生態小鎮】池上(台東)、四草(台南)、茂林(高雄)、太麻里(台東) 30個精彩小鎮,擁有無可取代的觀光資源與特色,更進一步串聯國家推動的小鎮慢旅方式,以地方創生的軟實力,帶給讀者一種深度旅行與體驗的悠遊提案。 本書特色 1.繼十大觀光小城:大甲、大溪、北投、安平、金城、美濃、鹿港、集集、瑞芳、礁溪之後,台灣觀光局持續推動「2018年海灣旅遊年」、「2019年小鎮漫遊年」,一直到「2020年脊梁

山脈(國家風景區)旅遊年」。本企劃藉由與國際慢城觀光的接軌,找出每個鄉鎮在地最有獨特性的文化與旅遊特質,成為地方創生與永續觀光發展的亮點。 2.取材具有主題特色的小鎮,提供讀者有故事、有吸引力的深度體驗,感受當地的文化、生活與食物,讓台灣小鎮漫遊有不同的視野與風情。 3.本企劃以「宗教民俗觀光」、「溫泉」、「手藝」、「魅力漁港」、「茶香」、「鐵路」、「山城」、「離島」、「花卉」、「自然生態」等主題分類,選擇獨具特色的在地聚落,串聯國家推動的觀光小鎮景點,以小鎮地方創生的軟實力,提供讀者小鎮深度體驗與旅遊的提案。

排灣族七佳(Tjuvecekadan)社域外農業地景的民族考古學視野

為了解決排灣族石板屋 的問題,作者蔡世華 這樣論述:

隨著遺址外考古(off-site archaeology)和分佈式考古 (distributional archaeology)研究興起,考古學者開始將研究範圍擴至道路系統和農業遺留。農業遺留物作為人類與自然環境互動下,所留存之物質文化,考古學者可從農業遺留之空間分布位置,探討農耕行為是如何受環境因素限制,同時也理解人群是如何認識環境並改造環境。在統計分析、地理資訊系統(GIS)隨著電腦計算快速發展的今日,唯物主義下地景研究更是受到考古學者青睞,透過電腦運算找尋物質文化和環境變量間之規律,此舉往往導致考古學者會以最理想覓食模式,和理性經濟模型去解釋人類是如何理性地開發地景。然而,僅從理性經濟

人假設的地景研究,容易忽略社會文化對於土地使用模式的影響。僅由土地客觀屬性進行討論,會使土地使用模式遭到錯估,因此常與民族誌觀察有所出入,原住民族有其認知與環境利用的分類邏輯,且原住民族對環境資源的使用方式,也並非完全符合理性資源域分析所採用的模型假設。為反應資源域分析的不足處,筆者欲舉排灣族Tjuvecekadan(老七佳)部落作為研究案例,從地景考古學的觀點出發,由於地景本身是人類與環境之間,相互影響下物質和空間展現之結果。因此筆者希冀藉由地景考古學全觀性(holism)的理論框架,運用資源域分析(site catchment analysis)與民族考古學策略,試圖分析老七佳部落的農耕遺

留分布位置與環境資源間之關係,以及農業地景背後所隱含社會秩序和文化邏輯概念,從其相互辯證之結果,用以討論與解釋Tjuvecekadan住民是如何去建構自身的農業地景。

排灣族石板屋的網路口碑排行榜

-

#1.排灣族tjuvecekadan 老七佳石板屋部落- 趙秀英 - 國家網路書店

書名:排灣族tjuvecekadan 老七佳石板屋部落,語言:中文,ISBN:9789860374841,頁數:256,出版社:行政院原住民族委員會文化園區管理局,作者:趙秀英、廖秋吉、 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#2.認識排灣族

主屋為一橫向長條型的住家,全部以石板為建材,入口開在左側,正面有窗戶數個,以利採光。屋簷下有成排的木板雕刻是貴族階級家屋的標誌。 屋內靠窗的左、右 ... 於 ici.nutn.edu.tw -

#3.【詩寫台灣】特色的老七佳石板屋 - 民報

居住在這片山地的排灣族和魯凱族,發現板岩可以建屋,就都採石板來建堅固的石板屋,只有穀倉仍蓋菅芒。 北大武山住的是魯凱族,南大武山以南到墾丁,住的 ... 於 www.peoplenews.tw -

#4.屏東旅遊。舊筏灣部落慢城之旅x 沒有WIFI - 快樂的過每一天

假日來到戶外就是要遠離3C、親近大自然。舊筏灣部落是排灣族古老發源地之一,是一個沒有電、沒有手機訊號,遺世的石板屋聚落。這裡擁有最完整的13座 ... 於 ihappyday.tw -

#5.恆春半島排灣族石板屋研習 - 台灣山林悠遊網

這些石板屋舊社遺址分布在恆春半島的楓港溪以南山區(南群),雖然跟屏東北部(北群)的石板屋建築空間及構造型態極為相似,但是石材的運用北群主要是使用 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#6.世界瑰寶-石板家屋(生命賦予者) - 金峰鄉公所

事實上,我們對排灣族、魯凱族的第一印象就是壯觀的石板屋群。對排灣族人而言,創建家屋代表在大武山美麗的曠野山林中,族人聚居生活的部落興旺的開始。排灣族人一生的 ... 於 www.ttjfng.gov.tw -

#7.在暨大校園搭建一棟有建照的排灣族石板屋

我靈機一動,何不用這筆錢蓋一棟排灣族石板屋,如此不只能讓已設置有賽德克穀倉和泰雅竹屋的暨大原住民環境教育場域——「原住民保留地」「原住民保留地」[2] ... 於 www.thenewslens.com -

#8.「恆春半島排灣族石板屋」研習課程, 演出單位(中華民國)許勝發

「恆春半島排灣族石板屋」研習課程於文化部研習課程資料集。活動名稱:「恆春半島排灣族石板屋」研習課程,演出單位:(中華民國)許勝發,活動起始日期:2020/05/24, ... 於 data.zhupiter.com -

#9.排灣族石板屋

... 主題與關鍵字:: 主題:景觀-建築: 關鍵字:排灣族石版屋: 全系列名稱:張才作品集; 描述:: 石板屋的建造過程十分複雜,首先必須至山中收集石材、搬運至村落中,如有 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#10.「石室」會呼吸的家-排灣族石板屋DIY模型 - 原住民族教育成果 ...

國立暨南國際大學的原住民族專班,於106年在校園裡蓋了全國首例有「建照」的一棟排灣族石板屋,為了讓原專班學生能參與石板屋的建造過程,安排「專案管理」課程的主題 ... 於 stlc.dsa.fju.edu.tw -

#11.你所不知道的台東:排灣土地上的魯凱石板屋 - 眼底城事

現在在嘉蘭所看到的石板屋是民國八十二年時異地重建的。在陳老爸爸人生最後的歲月中,將石板建屋技術傳承給兒孫,也透過部落互相幫工文化終於興建完成。其 ... 於 eyesonplace.net -

#12.石板屋 - 政府研究資訊系統GRB

舊好茶魯凱族石板屋被列入「二○一六世界文物守護」名單,在維護文化資產及觀光經濟的展望下;屏東縣官員呼籲文化部協助石板屋修復及整理舊好茶環境、並傳承石板屋的 ... 於 www.grb.gov.tw -

#13.石板屋—會呼吸的謙卑建築

過去的原住民族生活所需多就地取材,不同的自然環境,也孕育出不同的文化人文。例如臺灣南部的高屏山區多板岩、頁岩,分布於南臺灣的排灣族、魯凱族就 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#14.第四集-尋找排灣族老七佳 - 公共電視

【尋找排灣族老七佳】 ... 整個舊部落至今仍保有數十座由板岩砌成的石板屋,維持著原始的居住形態及自然風貌,是現今排灣族石板屋群保存最完整的聚落。 於 web.pts.org.tw -

#15.屏東瑪家舊部落,排灣族石板屋巡禮 - 基督教論壇報

屏東瑪家舊部落,排灣族石板屋巡禮. 檢舉. 柴邕 蔡尚志 追蹤. 八八風災後重建 ... 於 ct.org.tw -

#16.Cacevakan石板屋遺址- 牡丹鄉公所 - 屏東縣政府

cacevakan意為「切割石板之處」,係屬排灣族paliljaliljau群之舊部落,聚落位於竹社溪畔山腰的平緩坡地上。遺址內的石板屋,計有頭目家屋1座,其面積約為100平方公尺,屋前 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#17.研究資源- 博碩士論文

排灣 族群石板屋聚落與地質環境之探討(The relationship of Paiwan native stone ... 著十數族原住民族群,也各自產生了不同型式的傳統住屋,其中以板岩為主的石板屋, ... 於 www.tipp.org.tw -

#18.蘭嶼地下屋颱風不淹水排灣石板屋、達悟地下屋全球看得見| 藝文

台灣是南島語族的原鄉,台灣原住民的家屋又是什麼樣貌?Google地球推出了「This is Home」全球22個不同族群的傳統家屋,台灣排灣族石板屋、蘭嶼達悟族 ... 於 newtalk.tw -

#19.【原住民族的智慧】 石板屋/魯凱族、排灣族半穴居/泰雅族

【原住民族的智慧】 石板屋/魯凱族、排灣族半穴居/泰雅族、太魯閣族、布農族、達悟族本周真的有冬天的感覺,加上下雨,濕濕冷冷真讓人有要凍壞的錯覺。 於 www.facebook.com -

#20.不再是「黑暗」部落!屏東舊筏灣借日光點亮排灣族石板屋

位於屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落,曾是屏東境內大型的排灣族部落,也是台灣罕有的完整石板屋群,但因地域偏遠,交通、教育、醫療不便等 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.屏東排灣石板屋@老七佳部落 - 我就喜歡這樣的妳

對於屏東這個城市開始感到興趣,只是來自於天下雜誌的一本介紹屏東旅遊的特刊;對於排灣族文化開始感到興趣是因為新北市政府原民局所舉辦的排灣族文化 ... 於 magic105.pixnet.net -

#22.老七佳部落石板屋一日遊|開車也進不去的排灣族聚落

... 後,就熱衷於想知道各族原住民獨特人文風情,這次去的老七佳部落石板屋一日遊,是沒有電力供應的排灣族聚落,路況也非平坦柏油路,就連遊客也不得自由參訪、開車也 ... 於 17jump.tw -

#23.排灣族及魯凱族石板屋聚落 - 臺灣世界遺產潛力點

排灣族 及魯凱族石板屋聚落 · 1. 整體描述石板屋的結構是以承重石牆為主系統,以樑柱為副系統。 · 2. 承重系統承重系統主要以兩側石砌牆為主要的承重結構,中脊樑由祖靈柱支撐 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#24.部落尋根-石板屋裡的關於部落的故事-吾拉魯滋咖啡部落屋

排灣族 是一個會將死去的親人埋葬在自家的一個族群,因為排灣族人有很強烈的「家.聚」的觀念,覺得家人即使過世了還是一家人,應該埋在家裡,透過室內葬活著的家人可以感受 ... 於 www.ulaljuc.com.tw -

#25.排灣族-物質文化 - 原住民數位博物館

排灣族 (七佳村)人所居住的原始房屋-「石板屋」,它是建築上的一大藝術,所有石材均以族人上山取材搭蓋而成,連屋頂都是一片又一片搭起,假如石片取拾過程中有一片有 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#26.C3_石板屋的秘密– 2021科學節

教材內容包含七篇回應排灣族文化的科學文章,每篇文章都涵蓋一個文化主題與數個科學知識。本展覽將呈現其中的兩篇文章-「會呼吸的神祕石屋」和「來自天窗的神祕光束」, ... 於 ismoster.org -

#27.走進排灣族的古老歲月在屏東舊筏灣的石板屋前眺望北大武山

翻越過群山,沿著屏35線一路往上,想到即將進入曾是排灣族及魯凱族發源地、位於海拔800多公尺的舊筏灣,心中滿是期待和沸騰的熱血。座落其中的石板屋 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.舊筏灣部落開工作坊傳承排灣石板屋 - Yahoo奇摩新聞

屏東縣舊筏灣部落為排灣族發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,亦保留特有雙管口鼻笛與古謠傳統,展現豐富人文與聚落景觀;2020年5月,經屏東縣 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#29.Kivalan家族後裔吳原進老七佳部落石板屋落成祭祀 - PeoPo ...

... 知識,也讓人見証了排灣族,石板屋在文化資產,重要的地位與價值。 老七佳舊社石板屋部落,位於屏東縣春日鄉境北方,石可見山以西,海拔高約570公 ... 於 www.peopo.org -

#30.舊筏灣部落開工作坊傳承排灣石板屋- 翻爆- 翻報

屏東縣舊筏灣部落為排灣族發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,亦保留特有雙管口鼻笛與古謠傳統,展現豐富人文與聚落景觀;2020年5月,經屏東縣 ... 於 turnnewsapp.com -

#31.web排灣族的「石板屋」 - 教育大市集

web排灣族的「石板屋」. 台灣南部山區多板岩、頁岩,排灣族人於是就地取材建成「石板屋」,他們先將山坡剷成畚箕形,靠著山壁,再用一片片的石板疊成牆及屋頂,就如同 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#32.石板屋註"野人.原始人" 實踐校方道歉 - 原住民族電視台

(原民會副主委鍾興華排灣族:在我們的立場,整個大社會,尤其是教育單位,應該對各種民族的稱呼跟互動,要更嚴謹,不可以把他忽視掉了,而且你回到19 ... 於 titv.ipcf.org.tw -

#33.老七佳石板屋部落 - 質農嚴選

老七佳部落(tjuvecekadan)位於南大武山南端的石可見山麓擁有一片壯觀森林,從屏東市區到七佳部落大約要40分鐘車程時間,這也是目前台灣僅有保存最為完整的排灣族石板屋 ... 於 www.agrimart.com.tw -

#34.再現排灣族祖靈屋傳統建築風貌-整建歷程紀錄-

蓋石板屋前族人先把緩坡產成畚箕形,傳統石板屋的基地,一般都呈現平面矩形。 砌牆: 背著山坡建造的家屋,除了前牆用大石板豎立之外,兩面側壁及後面的牆壁 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#35.【狂賀】暨大原民專班排灣族石板屋

恭喜暨大原民專班的排灣族石板屋入圍文化部第七屆公共藝術獎,是不是非常的厲害~~大家來點掌聲吧! 期待未來有更多人來看見,我們美麗的原住民保留地。 於 www.indigenous.ncnu.edu.tw -

#36.屏東舊筏灣部落,住進會呼吸的石板屋 - TRAVELER Luxe

手機收不到訊號的舊筏灣體驗石板屋住宿,聽排灣族長輩VuVu 說故事,跟隨族人走進深山的古老部落。 於 www.travelerluxe.com -

#37.排灣族石板屋遺址600年歷史 - 人間福報

屏東縣牡丹鄉發現一處排灣族的石板屋遺址,有上百間已成廢墟的房屋。屏東科技大學農村規畫系初步推斷,這石板屋遺址約有六百年,是目前發現, ... 於 www.merit-times.com -

#38.恆春半島石板屋聚落空間形態與歷史發展脈絡研究

魯凱族與排灣族的石板屋建築在台灣南部山區的地理分布呈現不連續的北. 群與南群兩個區域。考慮地緣關係及空間機能類型的多樣性表現,以型態歧異度. 於 ws.ktnp.gov.tw -

#39.在大學校園裡蓋一棟有「建照」的排灣族石板屋

為什麼要在暨大校園裡搭建排灣族的石板屋,而不是蓋南投在地的原住民,比如布農族或邵族的傳統建築?」落成典禮之後,我陸陸續續接收到了不少類似的 ... 於 guavanthropology.tw -

#40.排灣族石板屋 夏以繼冬,柴火不斷文物掌故第8期2013/04

這是1891年(光緒17年)清代臺南知府唐贊袞在《臺陽見聞錄》中對於石板屋的描述。以大木為樑、鑿石為瓦搭建的石板屋,是排灣族、魯凱族、布農族的傳統建築。 於 ihc.cip.gov.tw -

#41.「戲苑‧遊藝」吟唱吹響在石板屋下看見土地及傳藝的美好

久分勒分藝師,與七佳部落在地的vaqu樂舞團共同表演將排灣族歌謠以口、鼻笛演奏與人聲吟唱、舞蹈,賦予傳統古調新的詮釋與展現,讓大家體驗以排灣族口鼻笛 ... 於 today.line.me -

#42.《屏東旅遊》探訪台灣原住民排灣族石板屋之旅-【舊筏灣部落】

一連好多篇馬祖的文章換個口味原本我還在思索要PO什麼文章才好結果發現我之前有篇描述台灣原住民排灣族的石板屋的文章舊七佳部落是我這格子的熱門文章 ... 於 billylo.pixnet.net -

#43.老七佳石板屋部落.特色行程解說活動 - 東方足跡

老七佳石板屋部落位於屏東縣春日鄉境內,石可見山下,屬於排灣族原住民的群聚部落, 在兩三百年前就有此部落的記載。 「七佳」在排灣族語中為「中間」的 ... 於 www.footprint.tw -

#44.【屏東】牡丹鄉‧石板屋遺址‧199人文生態走廊~排灣祖靈棲息地

想深刻體驗排灣族原民文化,就要跟著排灣族人嚮導,走一趟〔石板屋遺址〕(cacevakan),讓身心沉浸在排灣祖靈的智慧和啟發之中。要到〔石板屋 ... 於 carrieok.com -

#47.會呼吸的房子-排灣族石板屋

沿途介紹傳統聚落空間分佈及其名稱,傳統上排灣族人稱聚落qinaljan,空間範. 圍包括家屋umaq、田地、獵場及禁忌地。石板屋的選址首要條件為「安全」,所以大部. 分在山腰至 ... 於 ylh.theweb.org.tw -

#48.傳統石板屋也走環保風暨大原民專班石板屋靠太陽能板供電

傳統石板屋也走環保風!國立暨南國際大學原住民專班師生去年透過部落耆老協助,在校內興建排灣族傳統石板屋,但周邊無供電設備,透過發電機又有供電不 ... 於 www.re.org.tw -

#49.屏縣舊排灣石板屋工作坊傳統工法建造獵寮傳承技術 - 好房網 ...

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落是排灣族發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,文化部文資局辦理「原住民族傳統建築石板屋修復人才培育示範亮點計畫-舊排灣 ... 於 news.housefun.com.tw -

#50.老七佳‧流浪的石板屋 - 博客來

文化園區站在協助民族歷史文化復振的角色與功能上,感謝實踐大學對排灣族石板屋的重現,讓具人類文化資產價值的石板屋能在台北市獨樹一格、屹立不搖的完整留存,另外 ... 於 www.books.com.tw -

#51.排灣族石板屋、達悟族地下屋,入列全球22 個Google 新「家 ...

位於屏東老七佳部落的排灣族石板屋,主要以石板與木頭建造而成。房屋最大的特色就是充分發揮創造性思維,善用各種石材。其中用Oqalai(硬岩)製作的祖靈柱 ... 於 panx.asia -

#52.郵票屏東排灣族石板屋聚落台灣世界遺產潛力點郵摺珍藏全新

臺灣世界遺產潛力點郵摺:屏東排灣族石板屋聚落※狀況或期限:全新,內含NT$3.5面額*10張※尺寸或材質:郵摺31.5*21.5cm ※數量:實物拍攝,現貨一本,售出不會再有購買 ... 於 shopee.tw -

#53.「舊筏灣石板屋技術傳承工作坊成果展」 培育石板屋修復人才 ...

屏東縣舊筏灣部落為排灣族的發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,亦保留排灣族特有的雙管口鼻笛與古謠珍貴傳統,展現原民豐富的人文與聚落 ... 於 news.sina.com.tw -

#54.大武山部落的科學智慧|最新文章 - 科技大觀園

排灣族人與大武山相依共存了數千年,發展出順應大武山自然生態的生活法則。他們豐富與精緻的傳統文化中充滿科學智慧,例如陀螺、石板屋與祭典中的刺球活動。 ... 排灣族約在 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#55.【舊筏灣部落】石板屋保存完整的美麗祕境,來這排灣族的起始 ...

現在,這心願很容易完成喔~~歡迎加入『老闆找不到』行列!!! 在這個美麗的排灣族起始部落,除了保留了最原始的石板屋風情外. 這兒沒有電 ... 於 www.justitravel.com -

#56.原住民老祖宗智慧石板屋冬暖夏涼 - Tvbs新聞

台灣原住民的傳統建築,許多都是因應氣候環境需求而就地取材,像排灣族與魯凱族的石板屋就是一例,石板屋能夠冬暖夏涼,原理跟輻射、傳導、對流等熱能 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.File:屏東排灣族老七佳石板屋.jpg

中文(臺灣): 350多年前排灣族就已經群聚屏東縣老七佳部落了石板屋以層層堆疊方式建築,保留適當縫隙也讓石板屋成為會呼吸的房屋。 Date, 4 September 2019, 13:05:16. 於 commons.wikimedia.org -

#58.一棟排灣土地上的魯凱石板屋 - 臺東聚落回聲

【臺東文創沃野專欄】石|以石為家的人,一棟排灣土地上的魯凱石板屋 ... 因此,17世紀中葉,當屏東來義、春日、霧台和泰武地區的排灣族原住民開始移居時,金峰鄉成為 ... 於 www.echotaitung.tw -

#59.手作石板屋模型傳承排灣文化 - 政大大學報

國立暨南國際大學「石室」團隊,於13日在華山文創園區的原住民教育成果展,舉行排灣族石板屋DIY模型體驗活動,藉由手作石板屋模型展現排灣族石板屋的 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#60.【新聞】台東金峰鄉嘉蘭部落重建石板屋文化融合2族群- 健行筆記

部落年輕人3年前在異鄉的溪裡山邊尋覓起石板建材,透過石板建屋技術傳承,搭建了新的石板屋,完成了陳家心願。石板屋搭建可窺見魯凱與排灣族不同文化上的 ... 於 hiking.biji.co -

#61.【屏東】牡丹鄉‧石板屋遺址‧199人文生態走廊~排灣祖靈棲息 ...

由死者直系近親男性的兄弟或兒子,將屍體抬入墓穴,其下面舖蓆,屍體蹲坐其上,面向東方。上面蓋以石板而後覆土,地面上在蓋上石板。由於排灣族的傳統是在家屋裡「曲 ... 於 blog.xuite.net -

#62.屏東魯凱族石板屋聚落入選世界文化遺產 - 風傳媒

魯凱族石板屋位在好茶聚落,「好茶」原稱Kucapungane,是魯凱族的發源地,據稱已有600年以上歷史,當地標高約在海拔1000公尺,被稱為「雲豹的故鄉」, ... 於 www.storm.mg -

#63.「舊筏灣石板屋技術傳承工作坊成果展」 培育石板屋 ... - 文化部

屏東縣舊筏灣部落為排灣族的發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,亦保留排灣族特有的雙管口鼻笛與古謠珍貴傳統,展現原民豐富的人文與聚落 ... 於 www.moc.gov.tw -

#64.排灣族- 建築工藝 - 臺灣原住民族文化知識網

排灣族 家屋以石板為材料,部分地區使用木材、竹與茅草或土坯為建築材料。典型的排灣族家屋,基地為梯型平臺,房屋的地面、屋頂與牆面使用板岩,石板屋的聚落主要分布在 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#65.屏縣舊排灣石板屋工作坊傳統工法建造獵寮傳承技術

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落是排灣族發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,文化部文資局辦理「原住民族傳統建築石板屋修復人才培育... 於 udn.com -

#66.就是要讓老闆找不到!隱世山城舊筏灣部落,珍貴石板屋巡禮。

這天氣也太好了吧!天藍得不像話~不枉費艾波波起個大早,今天要帶大家的眼睛去屏東瑪家鄉,位於大武山山腳下的「舊筏灣部落」,也是排灣族最古老的 ... 於 travel.yam.com -

#67.卻是以石板屋著名/卓溪鄉重建布農族傳統的石板家屋

客家、宗教、宗族、反核. Jul 31. 2017 15:51. 老七佳石板屋/屏東山地的魯凱族和排灣族,卻是以石板屋著名/卓溪鄉重建布農族傳統的石板家屋 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#68.黑暗部落有會呼吸的石板屋排灣族老七佳石板屋列世界遺產潛力點

老七佳石板屋聚落(Tjuvecekadan排灣族的稱呼)位於屏東縣春日鄉境北方,海拔高約570公尺,有近50幢石板屋,為排灣族現存傳統石板屋聚落保存最完整的 ... 於 ms-community.azurewebsites.net -

#69.【プレミア保証付き その他】 カルイ カルイ 単体ポンプ 単体 ...

近年お金に余裕がないから恋愛できないと嘆き悲しむ若者が急増しています。 低賃金でも異性と出会い、幸せな生活を送る方法をyoutubeで公開しています ... 於 www.matataiwan.com -

#70.老爺爺的石板屋!部落青年為耆老圓夢再現魯凱族建築技藝

△老爺爺的太太為排灣族,因此石板屋搭建也可窺見各種魯凱及排灣族不同文化上的融合之處。 這幾十年來,這棟石板屋已不僅是陳家人的生活場所,也是排灣族 ... 於 www.ettoday.net -

#71.「會呼吸的房子」石板屋

原住民的建築中,魯凱族的石板屋是特別的建築,除了魯凱族外,排灣族和布農族也有石板屋建築,但因環境的差異,而發展出不一樣的建築方式, ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#72.屏東老七佳石板屋部落一日|最大排灣族石板屋聚落 - Tripbaa ...

走入屏東老七佳石板屋部落,總共超過40棟的傳統排灣族石板屋錯落的梯田式排列,藍天、青山、綠水、石屋、炊煙景色呈現眼前,如同山中的天空之城一般! 於 www.tripbaa.com -

#73.石板屋

魯凱族的石板屋,所用的石材,係以居住地附近出產之黑灰板岩及頁岩,先經簡易加工後,得到較為整齊的片狀石板,然後再堆砌而成。一般平民階級的石板屋,三個星期即可完工, ... 於 nrch.culture.tw -

#74.石板屋建築特色-

石板屋 建築特色-以屏東縣霧台鄉阿禮村為例. 壹、前言. 一、研究動機與目的. 石板屋,在南台灣原住民部落是一種常見的建築物,常以魯凱族和排灣族居所最多,它以族人的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#75.一樣叫石板屋,不同族群概念大不同——布農族的木框架系統 ...

排灣族 的建築結構為承重牆系統,屋頂重量由桁木傳遞到厚重的堆石牆上,因此其石板屋正面屋簷下方會有粗厚的檐桁,檐桁上方常施以精細的木雕,成為視覺上的焦點。另外排 ... 於 kjmu.org.tw -

#76.保存最完整排灣族石板屋群老七佳推不插電部落旅遊 - 蘋果日報

屏縣不只有全台保存最古老近160年的萬金聖母聖殿天主教堂,也有逾200年歷史且最完整的排灣族老七佳舊石板屋部落群,這處位於力里溪上游閒置逾半世紀的 ... 於 tw.appledaily.com -

#77.Semuqis 讓石板屋重新呼吸! | 環境資訊中心

「Semuqis」是排灣族的掀石板儀式,在排灣族石板屋的建造過程中,是一個非常重要的過程,代表經由祭祀動作,知會祖靈,避免驚動,並請祖靈先暫避; ... 於 e-info.org.tw -

#78.消失中的部落寶藏,重建老七佳石板屋 - flyingV

老七佳部落,目前台灣僅存最完整的排灣族石板屋聚落,不只是文化資產,這裡是族人的老家。但是老家的屋頂成受不了歲月而坍塌,部落協會必須承接排灣族 ... 於 www.flyingv.cc -

#79.訪問撒古流談石板屋與排灣族文化 - VCenter

在達來部落訪問撒古流談石板屋與排灣族文化. 關鍵字: 撒古流; 排灣族; 石板屋; 文化衝擊; 大社村. 事件日期: 主要主題: 原住民. 次要主題: 人物. 拍攝地點:. 於 vcenter.iis.sinica.edu.tw -

#80.屏東、春日|老七佳石板屋部落・探訪暗黑山巔上的最後部落

老七佳石板屋部落位於屏東縣春日鄉境內,為排灣族原住民過去生活的場域,在兩三百年前就有此部落的相關記載。時光推進到現代,隨著生活形態的轉變、加上劇烈氣候影響, ... 於 journey.tw -

#81.台灣南部傳統魯凱族與排灣族石板屋建築型式的傳播探討

許勝發,徐明福,,石板屋,魯凱族,排灣族,多樣性,文化傳播,Stone Slab House,Rukai Tribe,Paiwan Tribe,Diversity,Diffusion of Culture,傳統魯凱族與排灣族的石板屋建築 ... 於 lawdata.com.tw -

#82.綠能與文化遺址的對話屏東舊筏灣借日光點亮排灣族石板屋

位於屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落,曾是屏東境內大型的排灣族部落,亦是臺灣罕有的完整石板屋群,但因地域偏遠,交通、教育、醫療不便等 ... 於 www.taiwanhot.net -

#83.魯凱族石板屋 - Coggle

魯凱族(圖騰(百步蛇, 太陽紋, 百合花), 穿著( 197231710_l )), 魯凱族(石板屋是臺灣原住民魯凱族,排灣族及少數布農族和泰雅族用石板建造的傳統式住屋。, 相傳以前下雨 ... 於 coggle.it -

#84.排灣族的「石板屋」 - 線上展示

排灣 族人於是就地取材建成「石板屋」,他們先將山坡剷成畚箕形,靠著山壁,再用一片片的石板疊成牆及屋頂,就如同百步蛇的鱗片一般。 於 exresource.nmns.edu.tw -

#85.摩」力石板屋關鍵詞:石版屋、摩擦力、穩定度編號

1 我們使用的課本為排灣族本位自然教科書由屏東縣政府出版發行。內容在第五冊第四單元picul 與undu,活動. 二摩擦力,85 頁。 於 sci.ptc.edu.tw -

#86.台灣最大的排灣族石板屋群部落--屏東老七佳

目前已有30餘間恢復舊觀,且石板屋的數量日益增多。這裡的石板的位置位於屏東縣春日鄉力里溪的上游。沿途溪水清澈,林木蒼翠,為典型的排灣族聚落, ... 於 duncan.pixnet.net -

#87.石板屋- 維基百科,自由的百科全書

石板屋 是臺灣原住民魯凱族,排灣族及少數布農族和泰雅族用石板建造的傳統式住屋。 相傳以前下雨時房屋常會漏水,改成石板搭建後,屋頂的外型有如百步蛇的鱗片 ... 於 zh.wikipedia.org -

#88.對於石板屋的一些想法 - 陳力邦

綜觀排灣族與魯凱族,石板似乎是一個相當具有標誌性的物件,雖然目前我對於魯凱族的了解不深,尚未親身觀察,但是就我最近走過的幾個排灣族部落而言,石板屋或是石板 ... 於 f4066050.medium.com -

#89.排灣族傳統家屋 - 原住民族委員會原住民族文化發展中心-園區介紹

主屋為一橫向長條型的住家,全部以石板為建材,入口開在左側,正面有窗戶數個,以利採光。屋簷下有成排的木板雕刻是貴族階級家屋的標誌。 屋內靠窗的左、右兩側各有一座床 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#90.排灣族及魯凱族石板屋聚落」基礎資料調查計畫期初報告審查 ...

6、「排灣族與魯凱族石板屋聚落」的登錄範圍是否僅限於. 本案履約範圍?如何的範圍才能將此「世界遺產(潛力點)」. 的普世性價值、真實性、完整性以及 ... 於 dcm.s3.hicloud.net.tw -

#91.屏東排灣族的石板屋 - 國立臺灣歷史博物館典藏網

中正公園、石板屋、人頭紋、百步蛇紋、繪葉書. 文物描述. 1. 本件是以屏東公園排灣族家屋為主題之黑白明信片,其正面影像為1名原住民男子盤腿坐於地, ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#92.綠能與文化遺址的對話舊筏灣借日光點亮排灣族石板屋 - 中央社

位於屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落,曾是屏東境內大型的排灣族部落,亦是臺灣罕有的完整石板屋群,但因地域偏遠,交通、教育、醫療不便等 ... 於 www.cna.com.tw -

#93.探索南仁山石板屋遺址 - 臺灣國家公園

根據考古學家先前的撰述,「南仁山石板屋遺址,至今約有700年歷史,仍遺留著古代使用砂岩石板蓋的房屋38間遺跡;它原是排灣族的舊社所在。房屋沿著山坡座 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#94.轉寄 - 博碩士論文行動網

論文名稱: 臺灣排灣族石板屋聚落文化空間之研究. 論文名稱(外文):. 指導教授: 吳連賞. 學位類別: 博士. 校院名稱: 國立高雄師範大學. 系所名稱: 地理學系. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#95.石板屋 - 臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版

排灣族 的石板屋是一種取材自板岩、頁岩等黑色石材的建築物。頁岩屬於沉積岩的一種,它的層理是由一頁頁薄片所堆積出來的,主要分布在臺灣南部地區。 於 210.240.125.35 -

#96.舊筏灣部落開工作坊傳承排灣石板屋- 地方新聞 - 中國時報

屏東縣舊筏灣部落為排灣族發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,亦保留特有雙管口鼻笛與古謠傳統,展現豐富人文與聚落景觀;2020年5月,經屏東縣 ... 於 www.chinatimes.com -

#97.舊筏灣石板屋工作坊建造獵寮傳承技術

【大紀元2021年11月07日訊】(大紀元記者簡惠敏台灣屏東報導)屏東縣舊筏灣部落為排灣族的發源地之一,石板屋建築群遺跡保存完整,文化部文化資產局為 ... 於 www.epochtimes.com -

#98.台灣paiwan(排灣)族石板屋建築知識與住居文化 - Airiti ...

本文以台灣排灣族傳統住居建築-umaq(石板屋)作為研究對象,透過石板屋聚落實察、族人深度訪談、相關文獻整理等方法,嘗試以排灣族思考模式以及族語描述的主體性, ... 於 www.airitilibrary.com