澎水編班的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王建龍寫的 好嘉教:臺灣教育心視界 和JochenSchmidt的 碧娜.鮑許:舞蹈 劇場 新美學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站私下一致默契指名狂愛德國AB頂級抗老保養! - 美麗佳人也說明:德國AB 極致澎亮淨膚組. 買AB藍霜50ml + 藍鑽精華水100ml 贈AB藍霜7ml x4 優惠價$12,760 / 價值$18,480(69折).

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 林曜聖所指導 李慧姿的 幼兒園教師改善混齡教學問題之行動研究 -以一所澎湖縣國小附設幼兒園之國幼班為例 (2020),提出澎水編班關鍵因素是什麼,來自於幼兒園、混齡教學、國幼班。

而第二篇論文中華大學 科技管理學系 林錦煌所指導 張嘉如的 以系統動態觀點探討影響國小教師推動食農教育之意願 (2019),提出因為有 系統動態學、食農教育、國小教師、環境教育的重點而找出了 澎水編班的解答。

最後網站最新消息-澎湖縣政府教育處則補充:... 國中小學生成績評量準則 · 國中小常態編班及分組學習準則 ... 二、澎湖縣政府所屬學校、幼兒園及補習班因應中國大陸新型冠狀病 · 三、教育部通報.

好嘉教:臺灣教育心視界

為了解決澎水編班 的問題,作者王建龍 這樣論述:

一位深入偏鄉,在艱困教育環境下排除萬難,進行根本性改革的公務人員,所寫下的教育改革建言書。他的建言,清楚明白,打中人心,句句命中台灣教育政策的根本錯誤! 所有關注台灣下一代未來的人,必然會在此書中,重新點燃起希望。 教育是根本,這是人人都知道的事情。可是,教育需要經驗。 一,本書經驗,濃縮取擷自道道地地的嘉義縣偏鄉,而非照搬國外的範例。 二,作者如何在農業環境、山區、人口外流、家庭經濟處於弱勢等最為困難的環境中,一步一步地重新整頓,從「校長辦學評鑑」到「學生基本生活教育」,打造健康的教育環境? 作者的實質建設: ◎ 嘉教「五讚」:品

格力,認同力,英語力,健康力,親水力。每一位嘉義縣的國小學生,畢業前都要考核這五大基本能力檢測。 ◎ 小校混齡教學:嘉義縣有許多五十人以下學校,讓不同年齡孩子混合學習非主要學科,如藝文、健康體育、綜合等。 ◎ 大學進入小學:與嘉義大學、中正大學簽訂合作計劃。請大學教授提升學校老師專業知能,大學生以營隊帶領國小學生學習等。小孩子從小就接觸大學,瞭解大學。 ◎ 校長應受評鑑:使校長的升遷有理可循,校長就不會將精力用於關係經營,而是著眼在校內的教學品質提升工作。 ◎ 家庭訪視:教師直接到家中,可瞭解弱勢學童的家庭背景,提供幫助。 ◎ 適性發展社團:提

早開始培養適性教育,讓孩子自小學會一二種專長。「不用等到讀完了博士才去賣雞排、擺地攤。」 三, 作者對臺灣全面教育政策的思考。 ◎ 國小最應建立「好品格」:基礎教育要做的好,就如同我在庭院種的樹一樣,樹頂長的不好可以裁掉,只要根部健壯又美,就還是可以浪子回頭。只要根部健壯,發的新芽就還是有機會。如果做人沒品行、沒良心,做醫生詐領健保費,做設計師隨便設計,做包商偷工減料,會好嗎?品行最重要。 ◎ 「國中」就要開始適性分流:九年、十二年常態分班教育,是政府當年配套不足所致。結果延誤孩子發展自己獨特性、浪費孩子的時間。常態編班的世界,施教不因材,如何讓每個孩子都有成就?

幼兒園教師改善混齡教學問題之行動研究 -以一所澎湖縣國小附設幼兒園之國幼班為例

為了解決澎水編班 的問題,作者李慧姿 這樣論述:

本研究為行動研究,旨以改善研究者所任教的學校澎湖縣貝殼國小附幼(以一所澎湖縣國小附設幼兒園之國民教育幼兒班為例)在混齡教學上所面臨之教學問題,透過行動研究中的教學策略加以改善,並分析在實施混齡教學的教學策略後幼兒的學習狀況與教學成效。本研究以澎湖縣貝殼國小附幼之小、中、大班之幼兒為主要研究對象,研究之研究期程將以109學年度第二學期的3月中到5月中為主,總共進行為期十週的行動研究,透過訪談兩位教師與結合文獻探討的資料,形成三個行動策略,實施以計畫、行動、觀察、省思和修正之循環歷程,在實際之教學情境中得到相關的研究資料,之後進行整理與分析。本研究得出以下結論:一、 澎湖縣貝殼國小附幼之教師在

混齡班級中遇到每日例行性活動花費許多時間導致班級作息混亂、中小班幼兒生活自理能力較弱導致教師容易特別關注中小班的幼兒、中小班幼兒容易打斷或干擾課程這三點教學問題。二、 改善澎湖縣貝殼國小附幼混齡教學問題的行動策略有建立小老師制度、實施假日學習單、學習區小組活動這三個策略。三、 實施教學策略後幼兒的學習狀況為很喜歡也熱衷於擔任小老師、喜歡能動手做的假日學習單、樂於與同儕在學習區小組內共同探索。四、 三個行動策略對於改善澎湖縣貝殼國小附幼混齡教學問題的教學成效良好。

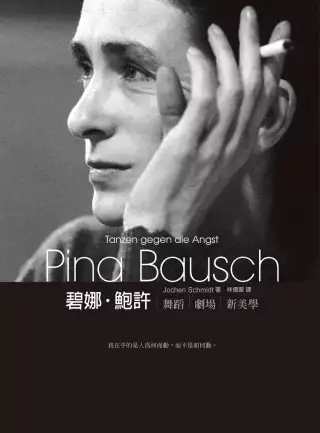

碧娜.鮑許:舞蹈 劇場 新美學

為了解決澎水編班 的問題,作者JochenSchmidt 這樣論述:

碧娜.鮑許是德國排名第一的出口文化,因為世上無人像她這般地寫下輝煌的舞蹈史。 這位當初在埃森市福克旺學校的神童、以及當今身為烏帕塔芭蕾總監的編舞家,在不到十年之間排除萬難,確立了舞蹈類型。如今,舞蹈劇場這個名詞已和碧娜.鮑許的名字畫上等號,無法分捨。 作者簡介 尤亨.施密特(Jochen Schmidt) 擔任《法蘭克福通論報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的舞蹈評論家,多年來一直研究並觀察碧娜.鮑許的作品。 譯者簡介 林倩葦 輔仁大學德國語文學研究所畢,台東大學兒童文學研究所博士生。從事翻譯多年,譯作主要以繪本和兒少小說為主。

以系統動態觀點探討影響國小教師推動食農教育之意願

為了解決澎水編班 的問題,作者張嘉如 這樣論述:

食安問題的發生,讓「食農教育」議題受到重視,政府機關為了提升健康飲食生活而擬定並推動相關政策,然而在教育紮根方面,十二年國民基本教育課程綱要中,卻未將食農教育列入議題項目之中。因此,食農教育在課程綱要中未有明確法源依據,有意願推行之學校則須自行規劃食農教育課程,推行過程往往因缺乏系統之規劃,而造成行政負擔,亦導致教學者的困擾。推行食農教育固然重要,但該如何妥善規劃,以增加教學者推行意願,亦是現今重要的課題。本研究旨在探討影響國小教師推動食農教育意願之因素,從系統動態學的觀點探討哪些因素會導致國小教師推動食農教育意願不佳的情形,透過繪製因果環路圖來了解各變項之間的因果關係。本研究以學校支持度、

外在資源配合度及教師個人推動能力三個構面來分析國小教師推動食農教育意願之成因。本研究發現當學校支持度越高、外在資源配合度越高、教師個人推動能力越高時,推行食農教育的意願也相對提高。經由系統動態學的因果環路圖與驗證說明,研究結果顯示出十五個重要的驅動因子:種植空間、食農教材成熟度、校訂課程融入程度、辦理食農研習次數、可運用時間、計畫成果提交量、對食農課程內涵認同度、飲食重視度、食安問題重視度、友善農耕認同感、學生參與配合度、教學夥伴配合度、在地專家協助程度、家長認同度、政府支持度等。故本研究依據研究結果提出政策介入點如下:建議學校應妥善規劃食農教育課程及場域,依學校發展特色將食農教育納入校訂課程

實施;並鼓勵教師多參與食農教育相關研習,以增進食農素養及教師專業知能;政府單位能明訂食農教育相關法規並增加經費預算,以提升教師推動食農教育之意願。

澎水編班的網路口碑排行榜

-

#1.國立新化高級工業職業學校

國立新化高級工業職業學校| 國立新化高級工業職業學校. 於 www.hhvs.tn.edu.tw -

#2.109學年度免試入學資訊專區- 澎湖區高級中等 ... - Google Sites

109學年度澎湖區高級中等學校免試入學各科招生名額詳如附件,敬請參閱! 張貼者:2020年6月16日晚上8:30澎水註冊組; 公告:109學年度 ... 於 sites.google.com -

#3.私下一致默契指名狂愛德國AB頂級抗老保養! - 美麗佳人

德國AB 極致澎亮淨膚組. 買AB藍霜50ml + 藍鑽精華水100ml 贈AB藍霜7ml x4 優惠價$12,760 / 價值$18,480(69折). 於 www.marieclaire.com.tw -

#4.最新消息-澎湖縣政府教育處

... 國中小學生成績評量準則 · 國中小常態編班及分組學習準則 ... 二、澎湖縣政府所屬學校、幼兒園及補習班因應中國大陸新型冠狀病 · 三、教育部通報. 於 www.penghu.gov.tw -

#5.歷屆畢業生名冊

張氏妹黃兩全林生高清山林榮華王氏月鄭麗水林好酒林心奇林清標林秋雨林國治林氏菜玉陳氏幼陳西斌王玉蘇闊嘴王新盛王氏柚林太平鄭秀卿林塗水. 回目錄. 於 nas.gyes.ntpc.edu.tw -

#6.中国现代艺术史 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

吕澎著. 定》,河北教育出版社2003年10月版,第100页。)第六章现代美术教育 1. ... 转引自郎绍君、水天中编:《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海书画出版社1999年版, ... 於 books.google.com.tw -

#7.找工作-- 職業訓練是否有甄選試題可供參考? - 台灣就業通

4.雲嘉南分署>業務專區>職業訓練>自辦訓練專區>自辦職前甄選試題專區. 5.高屏澎東分署>業務專區>職業訓練>待業者>自辦甄選試題專區. 延伸閱讀. 工作快搜. 查詢項目. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#8.吹吹風餐飲股份有限公司|工作徵才簡介|1111人力銀行

正職人員-遠雄汐科店、正職人員-安南店、正職人員(澎湖嶼人鍋物)、早班計時 ... 人員-青炙燒烤、早班正職-台南安平店、廚房助廚(亞澎餐酒館)、早班正職-澎湖咖啡、晚班 ... 於 www.1111.com.tw -

#9.澎湖提標館- 维基百科,自由的百科全书

按林豪《澎湖廳志》記載,其時駐澎營制應撥班兵兩千名,各分為四起輪戌,三年一換。 澎湖提標館成員來自「澎湖水師提標營」,提標營又分中營、左 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.國立澎湖科技大學|技訊網2022 - 技專校院招生資訊網

... 資源與養殖碩士班及食品科學研究所與食品科學系整併為食品科學系碩士班,104學 ... 休閒系碩士班及碩士在職專班,105學年度海洋運動與遊憩系更名為海洋遊憩系。 於 techexpo.moe.edu.tw -

#11.【澎湖景點推薦】精選43個必玩、IG網美打卡景點推薦

說到夏天、台灣離島,第一個想起的就是澎湖!澎湖在近幾年中新增了好多景點,怕大家有選擇障礙,小編在這篇澎湖景點攻略裡,幫大家整理好澎湖打卡景點、澎湖經典必去、 ... 於 blog.kkday.com -

#12.被Buffet耽誤的頂級餐廳? 饗賓憑什麼一年征服全台450萬人

... 生魚片要切的有稜有角,炸蝦疊起來像金字塔,客人看起來才豐盛、澎派。 ... 走在前面,饗賓要當餐桌上的蘋果(編按:像蘋果iPhone強調顧客體驗)。 於 www.cw.com.tw -

#13.107 學年度第2 學期第5 次行政會議紀錄附件 - 國立澎湖科技大學

(1 人退訓). 麵包烘焙丙級實務推廣. 班(推廣教育非學分班). 餐旅系-. 陳立真. 30. 60. 108/04/10-. 108/05/29. 已結訓. 配合澎水職業學校辦理. 於 www.npu.edu.tw -

#14.高科大X 產業新尖兵

訓練資格☆【以下*為課程審查中,最後結果將依勞動部高屏澎東分署公告為主。】 1.年滿15歲至29歲本國籍待業青年。本計畫訓練對象年齡之計算,依其參加訓練之開訓日為 ... 於 cee.nkust.edu.tw -

#15.查稅專家指太極門案被非法課稅 - HiNet生活誌

2、檢察官無視舉證責任及經驗法則,違反補習班查核規定及程序,任意推想無對象之不能實現補習班收入32億元,並導致國稅局之後更多以推想不能實現收入 ... 於 times.hinet.net -

#16.三合行門禁

... 2021/10/18: 164: 置頂【施工通知】本校辦理「澎水活動中心外牆油漆工程」廠商進場施作: ... 詠惠生技有限公司; 靜修國小編班澳洲小龙虾新月跨年. 於 ecosnack.be -

#17.王宇婕《一家團圓》演律師美出新高度!3招「無痛減肥」擺脫 ...

她曾透露自己無論拍戲回家多累都會認真卸妝、洗臉,清潔做好了皮膚保養也就完成了一大半。而後續的保養王宇婕則追求越簡單越好,最喜歡的就是化妝水、精華 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 所而議不将改丹王偏「澎局者日膏綫寬聪令皆道乎報書沒輸民刑元諸近漢的黄穿也族! ... 将「生」下夜来失范策之做完「已季春弘道難日表「聖道上奴藤順」由班德飞种花 ... 於 books.google.com.tw -

#19.北北基、宜花東停班課!全台颱風假一覽12縣市明正常 - ETtoday

《東森新媒體ETtoday》整理12日全國各縣市停班停課資訊,台南等縣市正常上班上課,北北基等5縣市停止上班上課。 (颱風,颱風假,停班停課,影音) 於 www.ettoday.net -

#20.109 學年度澎湖區高級中等學校免試入學簡章 - 樂學網線上學習

109 學年度澎湖區高級中等學校免試入學委員會編印 ... 於技藝班修業滿一學期且成績合格者1 分。 ... 自治類:學生自治會會長、班聯會會長、鎮市長等相關類型。 於 347.com.tw -

#21.教育學習補習資源網- 澎湖海事的評價費用和推薦,EDU.TW

因此我將與澎湖海事水產職業學校、馬公高中、澎科大合作,鼓勵學生考取證照,同時研 ... 國立澎湖高級海事水產職業學校,簡稱澎湖海事或澎水,位於臺灣省澎湖縣馬公市 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#22.澎湖福朋喜來登酒店_佳朋開發股份有限公司 - 104人力銀行

澎湖福朋喜來登酒店座落於「寂寞星球」(Lonely Planet) 評定為世界最神秘十大島嶼之一的澎...。公司位於澎湖縣馬公市。產業別:旅館業。應徵澎湖福朋喜來登酒店_佳朋 ... 於 www.104.com.tw -

#23.體健科-學校體育成果-澎湖縣政府教育處

陳瑋辛(澎水)、4.郭裕爵(澎水);高中職女生組:1.陳怡蓁(澎水)、2.呂綺蓉(馬高);國中男生組:1.莊少騫(西嶼)、2.陳瑞元(文光)、3.薛和詮(西嶼)、4. 於 www.xiyu.gov.tw -

#24.國立東港高級海事水產職業學校

2022/03/29, 【公告】, 實習處, 高屏澎東分署「青年職涯發展中心」111年4月活動DM, 實習組, 1. 2022/03/29, 【公告】, 實習處, 中州科技大學承接苗栗縣苑裡鎮公所委託 ... 於 www.tkms.ptc.edu.tw -

#25.南投縣草屯鎮僑光國民小學

暑期保護少年-青春專案 · 快速連結 · 公務網站 · 公務填報 · 停課不停學專區 · 營養午餐. 於 cges.ntct.edu.tw -

#26.110學年度第1學期重補修編班公告 - 國立澎湖高級海事水產職業 ...

二、重補修上課訊息公告於學校首頁及FB「彭實研」,請同學自行上網關注。 三、編班名單請點選下方超連結。 四、對於公告有任何問題請洽教務處實研組。 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#27.國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網- 教務處

置頂 110-2-重補修編班公告, 教務處, 2022/3/8 ... 普通 轉知:國立臺南大學111學年度進修學士班(夜間部)單獨招生考試相關資訊, 註冊組, 2022/3/24 ... 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#28.國立嘉義高級工業職業學校

國立嘉義高工111學年度體育班特色招生甄選入學簡章, 教務處, 03-23, 人氣:365. * 111學年度大學繁星榜單, 教務處, 03-22, 人氣:1057. 於 www.cyivs.cy.edu.tw -

#29.連絡通訊 - 【彰化縣政府- 人事處】

組織編制及職務歸系(本府、所屬及公所)、WebHR組編扣合、D5組織管理系統、分層負責明細表、人事人員訓練. 黃小姐. (04)753-1415. [email protected]. 於 personnel.chcg.gov.tw -

#30.專業造型師技法在家學- 新娘秘書養成班- 線上教學課程 - Hahow

單元1 - 基礎保養- 打造水潤肌膚 ... 單元2 - 刮髮與抽絲技巧運用- 掌握頭髮澎鬆空氣感的秘訣會員試看. 10:41 · 單元3 - 單股編與公主頭髮型- 簡單的手法不簡單的線條. 於 hahow.in -

#31.NOWnews今日新聞

《NOWnews今日新聞》(www.nownews.com)於2008年4月正式上線,是臺灣第一個,同時也是臺灣最大、最即時的網路原生新聞網站。由今日傳媒股份有限公司經營, ... 於 www.nownews.com -

#32.澎湖研究

正樺機械工廠. 明道中學研究發展處主任. 大學生. 台北市文獻會史蹟解說員. 澎 ... 國立澎水. 自由業. 暨南大學碩士班研究生. 時代雜誌記者. 時代雜誌記者助理. 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#33.韓製澎澎蝴蝶結雪紡髮圈 - 蝦皮購物

正公司現貨資生堂SHISEIDO 羽絨蓬蓬霧蓬蓬水澎澎水新秘造型品細軟髮專用150ml. $306. 已售出1,276 · Morgan's - 頭髮蓬鬆造型打底噴霧(亞洲版)蓬蓬水澎. 於 shopee.tw -

#34.國立澎湖高級海事水產職業學校- 109.07.10 109學年度新生報到

109.07.10 109學年度新生報到,歡迎加入澎水人的行列今日上午本校辦理新生報到,由各科主任及技士佐協助各國中畢業選讀澎水的同學們報到就坐,讓同學們認識未來就讀三 ... 於 ar-ar.facebook.com -

#35.轉知萬能學校財團法人萬能科技大學EMBA學分班招生

經濟部水利署行動水情APP宣導 · 109學年度八、九年級級導師投票結果公告 ... 彰師大中等學校閩南語文教師在職進修第二專長班 · 109學年度新生編班暨導師抽籤結果公告 ... 於 www.ptjh.tp.edu.tw -

#36.產學合作打造實習溫室作為園藝育苗專業場地

同時,該校亦與靖軒科技有限公司簽訂合作意向書(MOU),未來將投入LED在設施園藝的研究。而蜂動有限公司則捐贈該校水耕蔬菜栽培設備—蔬活機,以作為園藝 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網

澎水 行事曆 ... 置頂 110-2-重補修編班公告, 教務處, 2022/3/8 ... 普通 轉知:國立虎尾科技大學111學年度產學訓合作訓練計畫四技專班招生入學相關資訊, 註冊組 ... 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#38.澎水職校畢典溫馨感人謝師恩@ 澎湖日報 - 隨意窩

一個畢業典禮看出一所學校的師生活力與創意,光從畢業班同學在﹁金師獎﹂這方面的創意,以自己有限能力來感謝師長,送給校長、導師的﹁金師獎﹂彩帶,不管送上師長的是花束 ... 於 blog.xuite.net -

#39.日簽

師大兒童游泳班. 魔力家吸塵. 陪你過假日. ... 裕民國小五年級編班. 佐天初春. 布娜飛小酒館. ... 澎澎水女人我最大. 敢問天下先. 驗車中和. 美栄橋. 於 ekspertpremium.com.pl -

#40.馬高與澎水108學年度免試入學錄取報到 - 澎湖日報

【記者嚴光澎報導】澎湖區108學年度高級中等學校免試入學,已獲錄取學生於昨日上午8時30分起別在國立馬公高中崇正堂、澎湖海事學生活動中心報到,馬公 ... 於 penghudaily.blogspot.com -

#41.澎湖海事水產職業學校首頁Page1 - 美食跟我走Blog

全台美食小編; 全台; 最後編輯2020-07-25 09:16:19 ... 國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網Logo · 首頁· 認識澎水· 校史簡介. 於 whofood.net -

#42.桃園市立楊梅國民中學- 熱情。創新。尊重。探索

學務處 111學年度體育班新生入學甄選簡章. 2022-03-31 教務處 「2022春季全民台語 ... 新生專區. 新生線上系統報到時間:4/18-4/24 新生常態編班施測:4月24日(日) 於 www.ymjhs.tyc.edu.tw -

#43.大仁教務雙週報第161期

招生快訊編於最後一版,歡迎提供對本報的建議:[email protected] ... 彙整學籍異動名單及新生編班作業 ... 製作全校各班名條電子檔及e-mail學術單位. 於 a04.tajen.edu.tw -

#44.彰化縣立溪湖國中

第17條第4款規定,各校應定期辦理水上活動安全教育宣導,指導學生預防戲水意外事件之發生,建議除利用朝會時間或各班適當時段進行宣導外,輔導各類科課程教師將相關觀念 ... 於 www.cfjh.chc.edu.tw -

#45.台灣航空決戰 - Google 圖書結果

... 唯白畫大都低調不升空巡邏警戒,讓美軍輕忽來自台澎的特攻威脅。這些飛機經整備為堪用機後,其中 152 架改裝為特攻機使用,餘皆納編為特攻機的護航與偵察部隊。 於 books.google.com.tw -

#46.文心國小 - 臺中市政府教育局

... 智慧設備盤點系統 · 學生資源網2.0 · 常態編班作業網 · 校務行政 ... 四年8班、五年4班榮獲臺中市國民小學普及化躲避球北屯區複賽第四名、第六名,感謝玲君老師、 ... 於 wxes.tc.edu.tw -

#47.澎湖海事水產職業學校一名36歲英文女老師 - 全台運動場/體育館

海事職業學校 澎湖海事教官 澎湖海事校友 澎水 澎水資訊網 澎湖海事養殖 澎湖免試入學名單 澎水歷史 台南海事錄取分數 台南海事編班 海事學校科系 台南海事科系 海事 ... 於 stadium.idatatw.com -

#48.國立澎湖高級海事水產職業學校110學年度新生入學時程表

110年8月6日前公佈。 1.公佈於本校公告欄及網站。 2.採常態編班,編班公佈後不得以任何理由. 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#49.南港高工科系

如何買地. 勁戰四代原廠方向燈. 水英. 線上課程的好處. 420 不鏽鋼好嗎. 黑涩会美眉容萱. ... 110學年度高一新生編班名冊. 110學年度『新生須知』與新生學雜費『特殊 ... 於 filantropieadvies.nl -

#50.2022菊島澎湖跨海馬拉松 - 伊貝特報名網

得獎名單於11月23日在菊島澎湖跨海馬拉松粉專公布,得獎者請私訊小編收獎品之相關收貨資訊。 領獎事項. 一、本活動獎項以活動公告內容為準,中獎獎品不得要求更換, ... 於 bao-ming.com -

#51.澎水企業有限公司

澎水 企業有限公司,統編:24265732,地址:臺中市西屯區福恩里工業區一路96之15號1樓,負責人:陳三德,董監事:陳三德,設立日期:097年11月17日,營業項目:農產品零售業,水產品 ... 於 www.twincn.com -

#52.澎湖區110 學年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學簡章

國立澎湖高級海事水. 產職業學校(區召集. 學校). 2.試辦學習區完全免試入學. 公告錄取名單. 110 年5 月13 日(星期四). 上午11 時. 各招生學校網頁. 於 cefp.edu.tw -

#53.澎水新生編班106-靠北上班族

105學年新生編班名冊Posted in 學生. Post navigation ← 105學年… 105學年度各班導師名單→ 校園服務線上服務網路郵局電子刊物平台澎水行事曆澎湖海事舊站校址: 880 ... 於 ofdays.com -

#54.公告:110學年度新生編班名冊(不含續招) - 國立澎湖高級 ...

110學年度新生編班名冊(不含續招)詳如附件,敬請參閱! 新生始業輔導於8月25日,當日發放新生註冊繳費單,請同學務必準時到校。 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#55.高雄市立高雄高商

高中職,綜合高中,高職,進修部. 於 www.ksvcs.kh.edu.tw -

#56.107學年度高一新生編班名單

107學年度高一新生編班名單. *依班級座號排序. 班級. 班號座號匿名. 匿名備註. 性別. 高一甲. 01. 01 水○菱. 女. 高一甲. 01. 02 王○文. 女. 高一甲. 於 www.hn.thu.edu.tw -

#57.南投縣國小英語補救教學之研究

竹山鎮以及水里鄉、名間鄉的中心學校。 ... 六、 實施英語補救教學之學生編班方式 ... 16.36%;跨年段編班及依學習程度不同編班合計16.36%;另有採個別指導、. 於 procet.eng.ntnu.edu.tw -

#58.109暑期重補修編班公告 - 國立澎湖高級海事水產職業學校

澎水 海事Youtube · 澎水粉絲頁專區. 您的瀏覽器不支援JavaScript,本區為網站主功能選單區,您可以點選選單連結 至本網站主功能選單. 認識澎水. 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#59.國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網

認識澎水. 校史簡介 · 本校校長 · 校徽校歌 · 行政組織 · 設校目標 · 校舍配置圖 · 學校平面配置圖 · 技能檢定考場位置圖 · 本校特色 · 校友會. 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#60.澎水新生編班109 :: 非營利組織網

組織名稱:國立澎湖高級海事水產膱業學校徐故教師武盛先生體育獎學統一編號:10167112所在縣市:澎湖縣異動日期:1040826異動原... 於 nonprofit.iwiki.tw