澎湖 第 三 漁港 營業 時間的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

澎湖 第 三 漁港 營業 時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金子展也寫的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖漁港老店米粉麵(馬公) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor也說明:澎湖漁港 老店米粉麵(馬公): 讀讀3則則關於澎湖漁港老店米粉麵客觀公正的美食評論,在Tripadvisor的5分滿分評等中得4.5分,在馬公的184家餐廳中排第59名。

國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出澎湖 第 三 漁港 營業 時間關鍵因素是什麼,來自於基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 黃士娟所指導 吳沛穎的 日治時期基隆漁港產業聚落空間的構成 (2018),提出因為有 基隆漁港、漁業產業、漁業聚落、聚落規劃、空間構成的重點而找出了 澎湖 第 三 漁港 營業 時間的解答。

最後網站澎湖魚市場~第三漁港 - 跛腳男的~後山漫遊記趣則補充:位於澎湖第三漁港的澎湖魚市場可以說是澎湖最大的漁貨集散中心趁著星期六的早上~我起了個早準備到漁市場去尋寶看看有沒有秋天最肥美的~螃蟹今天的目標 ...

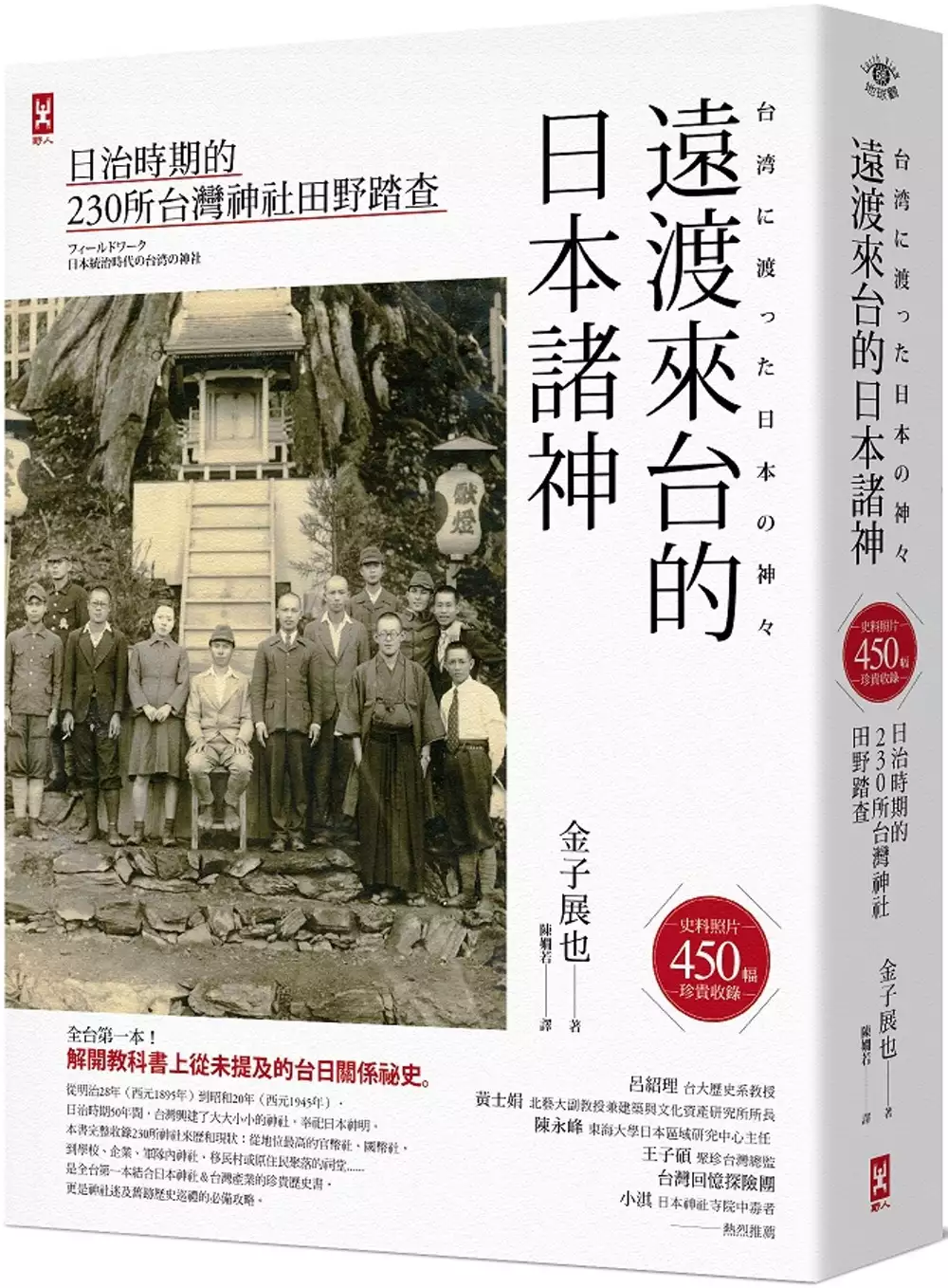

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決澎湖 第 三 漁港 營業 時間 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

基隆市海洋產業發展策略

為了解決澎湖 第 三 漁港 營業 時間 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

日治時期基隆漁港產業聚落空間的構成

為了解決澎湖 第 三 漁港 營業 時間 的問題,作者吳沛穎 這樣論述:

基隆漁業原發展在內港的三沙灣漁港,由於發展限制,總督府決定將八尺門打造成基隆漁業專用港,是為本文所述之基隆漁港。基隆漁港完工於1934(昭和9)年,以資本主導的遠洋近海拖網漁業為主,掌控臺灣北方漁場,為日治時期臺灣規模最大、設備最完整的漁港,同時也是日治時期基隆築港規劃中,實現基隆港為商、軍、漁港複合的多功能大港。基隆漁港隨基隆築港規劃,因此獲得較多經費與資源,漁港聚落規劃兼顧到產業、行政、民生、研究、教育等不同面向,實為臺灣重要漁港之一,戰後更名為正濱漁港。基隆現代漁業是由日治時期所引進,以資本主導型的拖網漁業為主,經營者多為日本人,也由於基隆港交通的方便,成為許多日本漁民的移民地。隨著漁

業的發展,基隆漁港也形成當時稱作「水產地帶」的聚落型態。主要由日本人所構成的產業及聚落機能,形塑出獨特的聚落樣貌,戰後正濱漁港的漁業發展與聚落型態多少承襲了日治時期的規劃。

澎湖 第 三 漁港 營業 時間的網路口碑排行榜

-

#1.好評不斷澎湖五星飯店,無邊際泳池/自助晚餐/海鮮中餐廳

地址:澎湖縣馬公市新店路197號電話:+886 06 9266288 ... 澎湖福朋喜來登酒店交通地點在馬公第三漁港旁,離馬公機場約15分鐘車程,馬公港約5分鐘車程 ... 於 mimihan.tw -

#2.到產地買年貨】澎湖優鮮。用味蕾去旅行三日遊|樂客達人網

集合地點:松山機場集合/出發時間:以實際班機為主,出發前另行通知。 ... >06:00 澎湖第三漁港魚市場>北辰市場吃早餐>菜園漁村產地旅行(菜園社區海洋牧場牡礪養殖) 於 iii.mooseholiday.com -

#3.澎湖漁港老店米粉麵(馬公) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

澎湖漁港 老店米粉麵(馬公): 讀讀3則則關於澎湖漁港老店米粉麵客觀公正的美食評論,在Tripadvisor的5分滿分評等中得4.5分,在馬公的184家餐廳中排第59名。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#4.澎湖魚市場~第三漁港 - 跛腳男的~後山漫遊記趣

位於澎湖第三漁港的澎湖魚市場可以說是澎湖最大的漁貨集散中心趁著星期六的早上~我起了個早準備到漁市場去尋寶看看有沒有秋天最肥美的~螃蟹今天的目標 ... 於 v120933796.pixnet.net -

#5.50年老麵店用餐時間人潮滿滿!全澎湖最便宜黑白切的麵店

2021年10月13日 — 全澎湖最便宜黑白切的麵店,便宜到讓你想哭「澎湖漁港麵店」 ... 澎湖海景咖啡廳:吹吹風精品咖啡-碼頭館喝咖啡看馬公第三漁港海景營業時間、菜單分享. 於 ifoodie.tw -

#6.馬公第三漁港魚貨拍賣場交通管制民眾大致可接受@ 澎湖日報

記者黃政義報導︼澎湖區漁會為全面改善馬公第三漁港魚貨拍賣場及魚貨零售區場內動線秩序的順暢,昨天凌晨五時起,就派員在澎湖區漁會魚市場的大門口實施交通管制, ... 於 blog.xuite.net -

#7.【2022澎湖花火節】澎湖|福朋喜來登酒店住宿|兩天一夜專案

酒店座落馬公第三漁港旁,180 度廣角眺望咫尺灣景,超高燈塔建築意象、配佐珊瑚沙外牆綠 ... 飯店地址:澎湖縣馬公市新店路197 號; 官方網站; 入住時間:15:00 以後 ... 於 m.kkday.com -

#8.【澎湖縣馬公市美食】吹吹風精品咖啡館-碼頭館 - 飢餓黑熊

澎湖 海景咖啡廳:吹吹風精品咖啡-碼頭館喝咖啡看馬公第三漁港海景營業時間、菜單分享@ AJ的旅行地圖:: 痞客邦:: 2020-04-19. 我搬家了!請點這裡繼續(工具邦技術提供) ... 於 ihungrybear.com -

#9.【澎湖中式】聚味軒海鮮中餐廳,海中珍寶佐漁港風景 - LINE旅遊

我們這次到澎湖福朋喜來登酒店的第一餐就是3F的「聚味軒海鮮中餐廳」, ... 聚味軒海鮮中餐廳則更是臨馬公第三漁港,不止吃的是海味,眼裡看的也是 ... 於 travel.line.me -

#10.【澎湖】星光港灣BBQ 現流澎湖海鮮啤酒喝到飽樂團現場演唱 ...

這次澎湖旅遊,其中一天晚餐到澎湖福朋喜來登夏季限定的星光港灣BBQ,位於戶外用餐區,面對的就是第三漁港,晚上吹著海風,有現場國外樂團演唱,除了 ... 於 auntie.tw -

#11.澎湖民宿: KK旅店

澎湖 ‧KK旅店位在馬公市區第三漁港附近,鄰近觀音亭親水遊憩區、馬公市區及澎湖各大景點,備有電梯及北歐氣風格裝潢,讓人感到放鬆無拘束,提供澎湖民宿、澎湖馬公 ... 於 www.kkth.com.tw -

#12.澎湖住宿|雅霖大飯店官方網站YaLing Hotel Official website

雅霖大飯店為豐國集團連鎖飯店,是澎湖縣在地經營近40年的老字號企業,以誠懇、腳踏實地的信念,立下了好口碑, ... 遠眺第三漁港一望無際的海讓您心曠神怡,疲勞全消. 於 yl.fkgroup.com.tw -

#13.《2022澎湖南環、湖西路線》南環景點美食彙整、行程安排建議

澎湖 本島主要有馬公、白沙鄉、西嶼鄉三個區域組成,原本也是三塊分離的 ... 位置:澎湖縣湖西鄉鼎灣村33號 營業時間:每日07:00-17:00 ... 白坑漁港. 於 penghuzine.com -

#14.澎湖馬公第三漁港-魚市場 - Facebook

Ya Min Chuang is at 澎湖馬公第三漁港-魚市場. ... 對於台灣本島的人而言,澎湖海鮮非常具有吸引力,與其從魚類圖鑑來認識海洋生物,不如直接來到魚市場走一遭,才是最佳的 ... 於 m.facebook.com -

#15.冬住澎湖福朋喜來登酒店,大啖肥美海鮮跟著達人菊島再發現!

入住絕佳俯瞰馬公第三漁港的「吉貝雅爵套房」,才恍然,住進的不只是美景、也是歷史。品當令、賞古今,秋冬版的澎湖,充滿大人感的旅遊魅力! 於 yaoen.live -

#16.澎湖地方特考之旅part9~菊島之星

廣場上則是過去澎湖夜晚露天海鮮餐廳的營業區, 兩年前漁會花了一億兩千萬, 打造了這艘三層樓仿船型建築的新漁產直銷中心, 就座落在第三漁港港邊, 於 paulyear.com -

#17.澎湖魚市場巡禮達人帶你魚市場走透透看澎湖小管和競標漁獲 ...

時間 方便地點又近,我們一行人早早就報名參加!就跟著旅人一起探索澎湖的魚 ... 位於澎湖福朋喜來登酒店旁的馬公第三漁港,因其地利與漁船吞吐量之大. 於 wind.suzukihiro.tw -

#18.馬公港-澎湖旅遊景點

馬公港位於澎湖縣馬公市臨海路,馬公商港區現有9座碼頭,共長約956公尺,附近有馬公港港埠大樓,為於2號碼頭後方。 營業時間:. 馬公港/洽詢電話06-9272303. 地址:. 於 www.travelking.com.tw -

#19.生魚片拼盤超氣派!澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味 - 聯合報

【后宮私廚】鄰近馬公南海漁港,離澎湖第三漁港很近,可以挑選到當日最 ... 露天的座位,用餐區座位舒適,可以盡情的狂歡,一到用餐時間店內總是擠滿 ... 於 udn.com -

#20.六六八海鮮餐廳【馬公市】 - 澎湖國家風景區

「澎湖餐廳.澎湖668海鮮餐廳」原創於2002年的66西餐廳,擁有6位專業、細心料理的廚師為客人服務,在老闆秉持物美價廉好吃又可口的理念下,每天清晨親自前往第三漁港 ... 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#21.30間澎湖美食+12個澎湖景點推薦,澎湖三天兩夜旅遊規劃

營業時間 :14:00–18:30 食記:澎湖小吃郵局口蔥油餅澎湖必吃美食推薦. 澎湖美食▷老李胡椒餅蔥油餅 澎湖,澎湖好吃,澎湖晚餐,澎湖美食,澎湖三天兩. 於 www.mecocute.com -

#22.體驗夜半時間的喝魚仔|新鮮魚貨零售~馬公第三漁市場

從飯店走了五分鐘來到了『澎湖魚市場』的大門口,澎湖魚市場是位於馬公第三漁港,會有第三漁港的出現是因為民國40年代至70年代漁業十分興盛,馬公第一 ... 於 lifeintainan.com -

#23.后宮私廚/澎湖無菜單料理/澎湖海鮮/澎湖外燴/澎湖美食/澎湖 ...

留日主廚每日親自從澎湖第三漁港採購新鮮魚貨,搭配澎湖當季食材,無菜單私房料理,搭配創意調酒,位於馬公市三號港後院,適合聚餐小酌戶外露天餐酒館。 於 restaurant-108007.business.site -

#24.澎湖*南海遊客中心&澎湖魚市場 - Nicole的生活日記

南海遊客中心位於澎湖第三漁港是遊客前往南海各島(桶盤、虎井、望安、七美),等船的地方~ ... 開放時間:4-9月/06:30--21:30;10-3月/07:00--17:00 於 nicole1173.pixnet.net -

#25.鄰近景點- 澎湖‧G-six民宿

和澎湖其它地區的玄武岩不同,因為土質與出土時間較晚的關係,大菓葉的玄武岩色澤 ... 風車供應了澎湖總電量的12%,為台灣第二座風力發電廠,澎湖第三代的風力發電機。 於 g-six.ego.tw -

#26.第三漁港漁市場- 澎湖旅遊 - U Lifestyle

第三漁港 漁市場是澎湖最大的魚貨集中地,分成兩區,一邊是好像日本築地市場般、只 ... 的新鮮海鮮,買完就可拿到附近餐廳蒸煮,常內更有即食海膽,再也新鮮不過。 澎湖 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#27.澎湖縣馬公第三漁港國際廣場新闢工程 - 開放標案

招標單位:澎湖縣政府,招標金額:76546290,招標日期:2018-12-04,標案案號:CW-1107091,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#28.澎湖第三漁港營業時間的情報與評價,網路上有 ... - 金融理財投資情報站

在澎湖第三漁港營業時間這個產品中,有15篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在 ... 澎湖第三漁港營業時間在藍鯨冒險隊Blue Whale Adventure Facebook 的情報與評價. 於 money.mediatagtw.com -

#29.佳期旅行社 - 澎湖好行

營運路線:石滬廣場-公車總站-第三漁港(雅霖)站-元泰、百世多麗-湖海洋地質 ... 地址:澎湖縣馬公市中山路65之1號; 電話:06-9263035; 營業時間:08:30-18:00(週日休) ... 於 www.penghufuneasy.com.tw -

#30.澎湖親子小旅行 澎湖三天兩夜花火節親子旅遊第三天,澎湖景點

澎湖 親子小旅行│澎湖三天兩夜花火節親子旅遊第三天,澎湖景點、澎湖餐廳、澎湖民宿、澎湖花火節。 2019.05.23 ... 於 ieatcandy.tw -

#31.三號港-基本資訊 - 澎坊免稅商店

澎坊三號港Pier 3,澎湖第一間大型購物中心和最大的免稅商店! ... 營業時間. 10:30-21:00 ... 3. 澎湖機場、馬公港、龍門港皆可提領於三號港購買的免稅商品。 於 www.profond.com.tw -

#32.2018澎湖花火節三天兩夜- 澎湖第三漁港魚市場買海鮮回家囉!

看有了本介紹澎湖的漫畫後,裡面有說到來魚市場四點半就可以來了,所以雖然前一天有點晚睡,但還是熱血的起了個大早就衝來了,這篇文章我覺得還滿實用 ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#33.澎湖魚市場

位於澎湖福朋喜來登酒店旁的馬公第三漁港,因其地利與漁船吞吐量之厚,為澎湖漁獲 ... 澎湖魚市場感到興趣,以下是澎湖縣墨西哥料理的靠北餐廳情報,澎湖魚市‧搶鮮趣! 於 needmorefood.com -

#34.澎湖魚市場 - 靠北上班族

澎湖 魚市場靠北上班族,澎湖第三漁港中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心, ... 926 6098 ○ 營業時間:11:30~21:00(周一~四下午14:30~17:00休息) ○ 粉. 於 ofdays.com -

#35.澎湖第二信用合作社

澎湖 二信24小時服務電話:(06)927-3821~8(營業日:08:50~17:00)。 ... 因應國內新冠肺炎疫情警戒第三級,本社配合財金110年5月21日跨行轉帳手續費優惠措施函文說明如下: 於 ph2c.scu.org.tw -

#36.[澎湖馬公] 聚味軒海鮮中餐廳 - 尼豪的美食旅行手札

澎湖 馬公美食海鮮餐廳推薦/聚味軒]澎湖四面環海,來到澎湖必吃美食當然就是各式各 ... 福朋喜來登酒店的三樓 ... 而用餐區窗外就是馬公第三漁港的景色. 於 nickhow.tw -

#37.【澎湖美食推薦】聚味軒海鮮中餐廳網友評價超高中菜 ... - 周花花

... 用餐環境還能欣賞馬公第三漁港的港灣風景,視覺味覺全部滿足《聚味軒海鮮中餐廳》位在「澎湖福朋喜來登酒店」三樓我們是週五晚餐時段來的, ... 於 tenjo.tw -

#38.澎湖冬季自由行‧澎湖福朋喜來登戶外活動&馬公漁港魚市場&網 ...

包括位於馬公第三漁港的澎湖魚市場搶鮮之旅(詳細介紹請點此),以及北辰 ... 身為時間管理大師XD,熊認為最好利用時間參加活動與享受美食的方式, ... 於 rmlove30.pixnet.net -

#39.澎湖私房體驗行程》在地人帶路逛澎湖魚市,還有五星主廚代客 ...

澎湖 馬公第三漁港魚市走透透,漁獲新鮮宅配回你家. 前一晚在澎湖福朋 ... 澎湖必吃美食~14間澎湖小吃(陸續新增中) 附小吃地圖、導航地址、營業資訊. 於 bobowin.blog -

#40.夜奔漁港撈鮮貨老行家領航 - 今周刊

這攤老闆專門海釣、那攤小管很厲害,另一攤這時節專賣土魠……,跟著老澎湖人郭以梧逛第三漁港,熟門熟路,他說,馬公北辰市場賣的是「台斤」,這邊是「公斤 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#41.媽宮.北環線 - 台灣好行旅遊服務網-好行路線-內容

營運路線:西衛東站-石滬廣場站-公車總站-自由塔站-第三漁港(雅霖)站-元泰、百世多麗站-東衛站-通樑 ... 澎湖公車總站:有專人服務(地址:馬公市民族路58-1號、營業時間 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#42.【澎湖景點】魚貨大批發,現撈的最新鮮︱澎湖漁市場 - 旅充小 ...

澎湖 漁市場. –地址:澎湖縣馬公市新生路158號. –電話:04:00–12:00. –開放時間:06 926 2131. 看到澎湖魚市場就會想到電視上常提及位在基隆的崁仔頂漁市,像極了這裡,. 於 lucharger.com -

#43.【澎湖馬公】澎湖漁港麵店。陳年老店米粉麵 - ㄚ兔到處趣

在漁港旁的米粉麵據說以前澎湖漁民出海前都會來此 ... 營業時間:05:30-13:30 ... 地址:880澎湖縣馬公市臨海路4號之1號相關連結:FB粉絲頁 於 rabbitfunaround.com -

#44.遊走在海色與斑駁的故事之間|細說媽宮、澎湖魚市搶鮮趣 ...

細說媽宮古城導覽時間:每月份之偶數日 14:00~17:00(於澎湖天后宮集合) ... 主要行程:馬公第三漁港導覽、可自行購買魚貨至福朋喜來登進行代客料理 ... 於 eatlovephoto.com -

#45.澎湖魚市場海膽

澎湖第三漁港 中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半 ... 號電話:06-9275755、06-9273533 營業時間:11:00~23:00 搬來澎湖, ... 於 visitebigjohn.it -

#46.澎湖淡季旅遊推薦|第三天馬公魚市場 - 台中愛生活

馬公港是澎湖最大最深的漁港,旁有魚市場,澎湖買魚是用"公斤"計價, ... 請他真空包裝冷凍,要回家時在約時間來拿,搭飛機回家兩三小時不會解凍,或 ... 於 www.cornerlife.com.tw -

#47.澎湖昇恆昌_in89豪華影城

地址:台灣澎湖縣馬公市同和路158號4樓 客服專線:06-9276189 服務時間:10:00~19:00. 【澎湖in89豪華影城】位於澎湖第三漁港,三號港昇恆昌購物中心四樓,一旁就是 ... 於 www.in89cinemax.com -

#48.澎湖可內用餐廳增至6家漁民盼入港快篩更便民 - 自由時報

經第七岸巡隊協查會不定期到台灣販售漁獲的漁船,有外垵20艘、內垵3艘、赤崁3艘、七美2艘。自台灣返回澎湖,統一於馬公第三漁港安檢所進港報關後,由 ... 於 news.ltn.com.tw -

#49.澎湖海景咖啡廳:吹吹風精品咖啡-碼頭館喝咖啡看馬公第三 ...

請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ 澎湖海景咖啡廳:吹吹風精品咖啡-碼頭館喝咖啡看馬公第三漁港海景營業時間、菜單分享吹吹風精品咖啡館在. 於 jay7134.pixnet.net -

#50.澎湖馬公市澎湖漁港麵店號稱全澎湖黑白切最便宜的50年老店

不想花那麼多時間排隊~又想吃到在地人的美食 ... 澎湖漁港50年的老店,小菜超便宜(但要敢吃魚內臟) ... 營業時間: 週一~日05:30~13:30 ... 於 qazwsx0525.pixnet.net -

#51.【2022澎湖花火節】澎湖台灣好行二日券|澎湖媽宮北環線附 ...

第三漁港 站站:雅霖飯店對面(雅霖飯店地址:澎湖縣馬公市同和路100號) ... 和澎湖其他地區的玄武岩不太一樣的地方是,由於土質和出土時間比較晚的 ... 於 travel.yam.com -

#52.休市日查詢 - 漁產品全球資訊網

現在時間. 民國111年6月3日星期五下午05:01:05. 壬寅[虎]年五月6日 ... 基隆; 頭城; 蘇澳; 台南; 興達港; 高雄; 梓官; 澎湖; 東港; 新港; 花蓮 ... 於 efish.fa.gov.tw -

#53.「澎湖第三漁港營業時間」+1

「澎湖第三漁港營業時間」+1。不用再瞪了! ... 應該是最近二十幾年來的事,記憶所及,馬公港凸出的 ...,澎湖第三漁港魚市場』位在『福朋喜來登酒店』左斜對面的馬...。 於 pharmacistplus.com -

#54.澎湖縣馬公市公所

鐵線里位在馬公南灣東岸,東臨澎湖水道,北鄰興仁里,南接五德里和鎖港里,西瀕 ... 馬公市公所(含市民代表會):馬公市公所座落於第三漁港海埔路新生地的永福街30 ... 於 www.mkcity.gov.tw -

#55.【澎湖魚市場】在深夜港邊標一尾最鮮的海味 - 農傳媒

初冬凌晨4點,澎湖颳起冷冽的東北季風,沿著馬公第三漁港而行,港邊停泊有序的 ... 不若一般市場幾乎天天營業,澎湖魚市場開張與否要看老天臉色——雨天不交易,因為魚淋 ... 於 www.agriharvest.tw -

#56.2018 澎湖當地人必吃的口袋名單及隱藏式美食 - 背包客棧

那你千萬不可以錯過第三漁港的魚市場地理位置:澎湖縣馬公市新生路158號澎湖區漁會旁 ... 營業時間:07:00-12:00 14:00-17:00 原本開在四眼井 於 www.backpackers.com.tw -

#57.住澎湖最美無邊際泳池飯店享全台唯一龍膽石斑麵線

澎湖 唯一5星級「澎湖福朋喜來登酒店」,可以讓旅客慵懶賴在無邊際泳池畔, ... 澎湖福朋喜來登酒店位於馬公第三漁港旁邊,鄰近南海遊客中心、Pier3 三 ... 於 travel.ettoday.net -

#58.澎湖魚市場代客料理、澎湖漁市場美食 - 殯葬禮儀資訊集合站

澎湖第三漁港 中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多 ... 號4樓(中茂新天地4樓,附地下停車場) 電話:03-3567889 營業時間:11:30~14:00(最後 ... 於 funeralservice.reviewiki.com -

#59.【澎湖景點】馬公市。達人帶路買海鮮澎湖魚市場搶鮮趣福朋 ...

一個人只要NT100,就有在地的達人帶路,帶你去遊漁港撈鮮貨,是花洛米個人超推薦的超 ... 【澎湖自由行】澎湖行程四天三夜澎湖花火節必看~ 親子版路線 於 followmi.tw -

#60.澎湖國際品牌五星酒店 - 澎湖福朋喜來登酒店

冬季限定【澎湖魚市‧搶鮮趣】五星主廚代客料理‧烹煮樂! 達人帶路遊漁港,撈鮮貨. 位於澎湖福朋喜來登酒店旁的馬公第三漁港,因其地利與漁船吞吐量之厚,為澎湖漁獲 ... 於 www.fourpoints-penghu.com -

#61.便宜到讓你想哭「澎湖漁港麵店」 - 台南好Food遊

「澎湖漁港麵店」,佇立在漁港邊就像是一閃一閃的燈塔一樣,守護島上漁民50年。 台灣最好用的餐廳訂位系統就在愛預訂,歡迎店家加入!! 於 itainan.com.tw -

#62.【澎湖美食推薦】澎湖福朋喜來登酒店美食大匯集.宜客樂海港 ...

地址:澎湖縣馬公市新店路197號(第三漁港斜對面) 電話:06-06 9266288 ... 營業時間:17:30~21:00(11~2月,每週二自助式晚餐公休) 所在樓層:3樓 於 zineblog.com.tw -

#63.澎湖福朋喜來登酒店【可樂旅遊-康福旅行社】

【飯店地址】, 澎湖縣馬公市新店路197號. 【飯店電話】, 06-9266288. 【入住時間】, 1500. 【退房時間】, 1100. 【位置說明】, 澎湖福朋喜來登酒店臨近馬公第三漁港, ... 於 www.colatour.com.tw -

#64.「馬公漁市場」+1 澎湖魚市場~第三漁港@ 跛腳男的 - 藥師家

「馬公漁市場」+1。位於澎湖第三漁港的澎湖魚市場可以說是澎湖最大的漁貨集散中心趁著星期六的早上~我起了個早準備到漁市場去尋寶看看有沒有秋天最肥美的~螃蟹今天的 ... 於 pharmknow.com -

#65.『澎湖食記』發現我們的藍海天堂—澎湖魚市場 - Mika出走美食 ...

發現澎湖行程我才寫到第二天耶~~囧...我們第一天下飛機就先去租摩托車及去正義餅行買花生糖.接著去.西嶼釣魚看夕陽...最後來福海鮮餐廳吃晚餐結束!!第二天一大早就 ... 於 mikatogo.com -

#66.媽宮水產(MaGung-Seafood).澎湖海域.天然の海味.產地直送

位在碼頭的第三漁港魚市場,可說是澎湖馬公一大清早最忙碌、熱鬧的地方。雖然,碼頭裡是大盤商拍賣魚穫的地方,但就算只是去看魚、湊熱鬧,也很有趣。 於 seafood.magung.com.tw -

#67.澎湖自由行旅遊之澎湖海鮮篇 - 澎湖3寶的部落格

澎湖第三漁港 中的 「澎湖第三魚市場」 是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多遊客還在美夢當中時,追尋著 ... 營業時間:17:00-21:00. 於 penghu3bobo.pixnet.net -

#68.【華信假期-舌尖上的澎派旅行】澎湖白灣景觀餐廳海味下午茶

最美沙灘上的景觀餐廳海味下午茶◁澎湖限定版!!!1、華信航空台北/台中/高雄-澎湖 ... 位於第三漁港馬公市未來商業中心的雅霖大飯店,緊臨南海遊客中心,是澎湖在地經營 ... 於 ea.ezfly.com -

#69.澎湖十號港民宿 - Traiwan

周邊設施: 全聯超市0.1 km 全家超商0.1 km 7-11超商0.1 km 百世多麗免稅店0.1 km 澎坊免稅店6.5 km 熱門景點: 澎湖生活博物館0.6 km 馬公第三漁港1.1 km 南海遊客 ... 於 site.traiwan.com -

#70.澎湖、馬公|澎湖人的魚市場・清晨的澎湖第三漁市場正熱鬧

澎湖第三漁港 中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多遊客還在美夢當中時,追尋著新鮮魚貨的人們都已經聚集在澎湖第三漁市場,準備競標從漁船上剛 ... 於 journey.tw -

#71.澎湖縣馬公市第三漁港農特產品展示(售)中心委託經營辦法

時間 :, 中華民國098年03月05日. 所有條文. 第一條. 澎湖縣政府(以下簡稱本府)為增進本縣馬公市第三漁港農特產品展示(售)中心(以下簡稱本中心)之經營效益並避免 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#72.澎湖區漁會購物商城/澎湖菊島之星/旅遊行程/海鮮特產

澎湖 旅遊行程推薦,精選澎湖自由行,多樣化的澎湖旅遊行程供您自由搭配,讓您玩得輕鬆又超值,說到澎湖旅遊絕對必吃的美食就屬澎湖海鮮特產。機票、船位免煩惱, ... 於 penghu-fisher.org.tw -

#73.冬遊澎湖魚市搶鮮趣~跟著達人遊馬公第三漁市場 - Yahoo

「馬公第三漁市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,深夜2、3點大家熟睡的時候,澎湖第三魚市場開始聚集人潮,琳琅滿目的現撈新鮮漁貨紛紛達港,各家餐廳漁 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#74.【澎湖魚市場】佛心價100元,讓達人帶路深入澎湖漁民的生活 ...

行程長度:1-1.5小時,當然旅客越投入、問題越多時間就有可能會適時延長。 居住在澎湖喜來登酒店的這天,喵爸就是起了個大早參加這個由澎湖喜來登酒店官方 ... 於 kimiyo.tw -

#75.【澎湖美食】馬公市。漁港麵大碗彭湃只開到中午 - 欣傳媒

這間店,目前已傳承至第三代,隨著漁民減少、觀光客增加,店家的營業時間也稍稍調整至較晚。不然,以前可是真的只能當早餐吃。現在,大概中午12點前都能吃 ... 於 blog.xinmedia.com -

#76.聚味軒中餐廳- 戀戀海味‧澎湖美食假期

... 百道豐富單點料理,精緻又美味的料理,絕對適合佳節與親朋好友一起享用,餐廳明亮的落地窗設計,將馬公第三漁港的港灣景色盡收眼底,同時滿足您味蕾及視覺的饗宴。 於 travel.penghu.gov.tw -

#77.澎湖漁港麵店- 馬公美食小吃 - 華霖旅行社

早期澎湖漁業非常的發達,所有的漁船在早上均會到第一以及第二漁港靠岸,除了卸下剛捕獲 ... HOME + 美食購物 + 馬公小吃 + 澎湖漁港麵店 + ... 營業時間:05:00~14:30. 於 www.picapica.com.tw -

#78.第三漁港魚市場轉型觀光漁市有譜 - 澎湖時報

第三漁港 魚市場是在地漁獲最大交易場所,最新鮮的各式海產吸引消費者青睞。(本報資料照片). 縣府農漁局局長胡流宗表示,由於澎湖第三漁港魚市場是在 ... 於 www.penghutimes.com -

#79.【2022澎湖美食推薦】20大必存小吃&餐廳推薦懶人包 - Klook

兩個番茄農場牛肉麵店家資訊. 地址:澎湖縣湖西鄉青螺村24之3號. 電話:0978-084766. 營業時間:10:00 - 20:00(週四公休) ... 於 www.klook.com -

#80.【澎湖中式】聚味軒海鮮中餐廳,海中珍寶佐漁港風景

我們這次到澎湖福朋喜來登酒店的第一餐就是3F的「聚味軒海鮮中餐廳」, ... 聚味軒海鮮中餐廳則更是臨馬公第三漁港,不止吃的是海味,眼裡看的也是 ... 於 badboniu.com -

#81.【2022澎湖美食推薦】早餐、小吃、餐廳都好吃!17家澎湖必 ...

地址:澎湖縣馬公市文康街35號 ... 澎湖漁港麵店又稱「漁港麵」,這家老麵店是小編在地的澎湖朋友所推薦! ... 營業時間:08:00–17:00(週三公休). 於 www.funtime.com.tw -

#82.澎湖兩天一夜推薦,不玩水二日遊行程這樣排最好

澎湖 兩天一夜行程 · 第一站:白灣景觀餐廳 · 第二站:南寮浮球秘境 · 第三站:澎湖摩西分海 · 第四站:玩澎湖水族館 · 第五站:住候鳥潮間帶 · 第六站:拍後寮 ... 於 bunnyann.com -

#83.澎湖第三漁港營業時間 :: 台灣美食網

台灣美食網,澎湖魚市場代客料理,澎湖買魚回台灣,澎湖魚市場海膽,澎湖魚市場早餐,澎湖魚種價格,澎湖才有的魚,馬公漁港,澎湖代客料理. 於 food.iwiki.tw -

#84.最新澎湖-3天2夜自由行| 秋日感蟹季-喜來登海鮮吃到飽&機&酒

秋日裡最不能錯過的秋蟹美食季,特選三間澎湖在地餐廳,帶你品嚐鮮美的秋蟹。 ... 座落於澎湖福朋喜來登酒店3F,餐廳明亮的落地窗設計,將馬公第三漁港的港灣風情盡收 ... 於 www.pchometravel.com -

#85.澎湖觀光漁市 - 台灣釣魚資訊網

澎湖第三漁港 中的澎湖第三魚市場是澎湖最大的漁貨集散中心,追尋著新鮮魚貨的人們都已經聚集在澎湖第三漁市場,準備競標從漁船上剛卸下的新鮮魚貨。 澎湖1.jpg. 於 www.fishingtaiwan.org -

#86.澎湖最大魚市場教你買「對」海鮮-EBC東森新聞X鏡週刊

傳承四代 澎湖 魚行老產業新生命part1 台灣1001個故事 · 【 澎湖 】會趕客人的海鮮餐廳? · 澎湖3 天2夜自由行怎麼規劃? · 【海鮮文化】 澎湖 冬日土魠:永續漁業 ... 於 www.youtube.com -

#87.澎湖海鮮餐廳『福朋喜來登-聚味軒海鮮中餐廳』全台唯一代客 ...

澎湖 海鮮餐廳『福朋喜來登-聚味軒海鮮中餐廳』全台唯一代客料理五星飯店|馬公第三魚港魚市場搶鮮趣|澎湖最大市場『北辰市場』巡禮. 於 angelababy.tw -

#88.(澎湖海景親子飯店)澎湖福朋喜來登酒店港景豪華房(特大床)

2016年3月開幕的澎湖福朋喜來登酒店位在馬公第三漁港邊,附近的南海遊客 ... 吹吹風精品咖啡-碼頭館喝咖啡看馬公第三漁港海景營業時間、菜單分享。 於 ajgogo.com -

#89.馬公第三漁港- 维基百科,自由的百科全书

馬公第三漁港(臺灣話:Má-king Tuē-sann Hû-káng),臺灣澎湖縣馬公市漁港,兼作遊憩港、交通港使用。 ... 臺灣省政府自1980年代在澎湖推動「臺灣地區漁港建設方案」而興建 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#90.【澎湖景點】澎湖馬公第三漁市場達人教你怎麼挑漁貨!澎湖魚 ...

「馬公第三漁市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,深夜2、3點大家熟睡的時候,澎湖第三魚市場開始聚集人潮,琳琅滿目的現撈新鮮漁貨紛紛達港,各家餐廳漁 ... 於 lyes.tw -

#91.2022最新8個澎湖晚上行程推薦!浪漫夜景、夜間活動 - 波波黛莉

來到澎湖,晚上除了欣賞夜晚花火節的璀璨煙火以外,還有哪些晚上有趣的 ... 無邊際泳池方向正對著風櫃洞、桶盤嶼及虎井嶼,前方則是馬公第三漁港。 於 www.popdaily.com.tw -

#92.早起的人們有魚買 - 城鄉島遊

澎湖第三漁港 中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多遊客還在美夢當中時,追尋著新鮮魚貨的人們都已經聚集在澎湖第三漁市場,準備競標從漁船 ... 於 www.lohas-go.com.tw -

#93.【澎湖景點】澎湖旅遊這樣玩!澎湖三天兩夜行程懶人包

澎湖 的旅遊旺季是從四年到十月,維持一整個半年的時間,熱血最建議來澎湖 ... 如果是第一次來澎湖旅遊,熱血建議大家可以住在離澎湖馬公市區附近, ... 於 decing.tw -

#94.澎湖|澎湖冬天旅行遊南環,搭車輕鬆走景點深入人文風情體驗 ...

四季更替、四面環海的澎湖,冬天是十足的淡季,吹起東北季風的澎湖, ... 澎湖馬公市兩大漁市場,一個是清晨開始的第三漁港的澎湖漁市場,夏天最早 ... 於 chyfun.com -

#95.變更馬公第三漁港附近地區細部計畫(配合澎湖新灣區綠色海港 ...

(2)複合式經營,打造景觀餐廳、特色商店。 (3)休閒遊憩多元碼頭,塑造高端遊艇基地。 五、第三漁港水岸休. 閒漁業區 ... 於 www.phs.gov.tw -

#96.2018 公司員工『澎湖三日遊』 澎湖第三漁港魚市場

續上篇!昨晚在五星級『福朋喜來登酒店』內無邊際泳池遊泳後,晚上又睡了英國『斯林百蘭』柔軟的名床,早上5點起床後精神百倍,但出外旅遊就是捨不得 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#97.澎湖魚市場 - MMyz

澎湖第三漁港 中的「澎湖第三魚市場」是澎湖最大的漁貨集散中心,凌晨三點半許多遊客還 ... 澎湖縣馬公市民族路26-1號電話:06 926 6098 營業時間:11:30~21:00(周一~四 ... 於 www.joosangny.me -

#98.[澎湖] 第三漁港-魚市場二日遊 - 尋著貓腳印覓食...

有機會到澎湖,可以到第三漁港走走,那兒就是魚市場不過早起的鳥兒有蟲吃,早一點去逛才能搶到好貨喔! 還有逛逛各類海鮮的攤販,到港邊看各種魚貨卸貨, ... 於 mimicat1531.pixnet.net