高雄港埠旅運中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 和謝明勳的 解鎖!北號誌樓都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港務/高雄港埠旅運中心- 開發成果也說明:高雄港埠旅運中心 可同時泊靠兩艘22.5 萬噸大型郵輪(可載5400 名旅客及2400 船員),最大旅客服務水準每小時2000 人,設立單一服務窗口,提供完整港務客運服務,為台灣港務 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和玉山社所出版 。

國立高雄科技大學 航運管理系 楊清喬所指導 陳靜儀的 高雄港埠旅運中心營運關鍵成功因素 (2021),提出高雄港埠旅運中心關鍵因素是什麼,來自於高雄港埠旅運中心、關鍵成功因素、修正式德菲法、層級分析法。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 航運管理學系 蔡豐明所指導 林慕涵的 探討提升臺灣郵輪入境旅遊之方針 (2020),提出因為有 郵輪產業、郵輪入境旅遊、TOWS矩陣、模糊層級分析法、跳島郵輪的重點而找出了 高雄港埠旅運中心的解答。

最後網站高雄港埠旅運中心則補充:高雄港埠旅運中心.

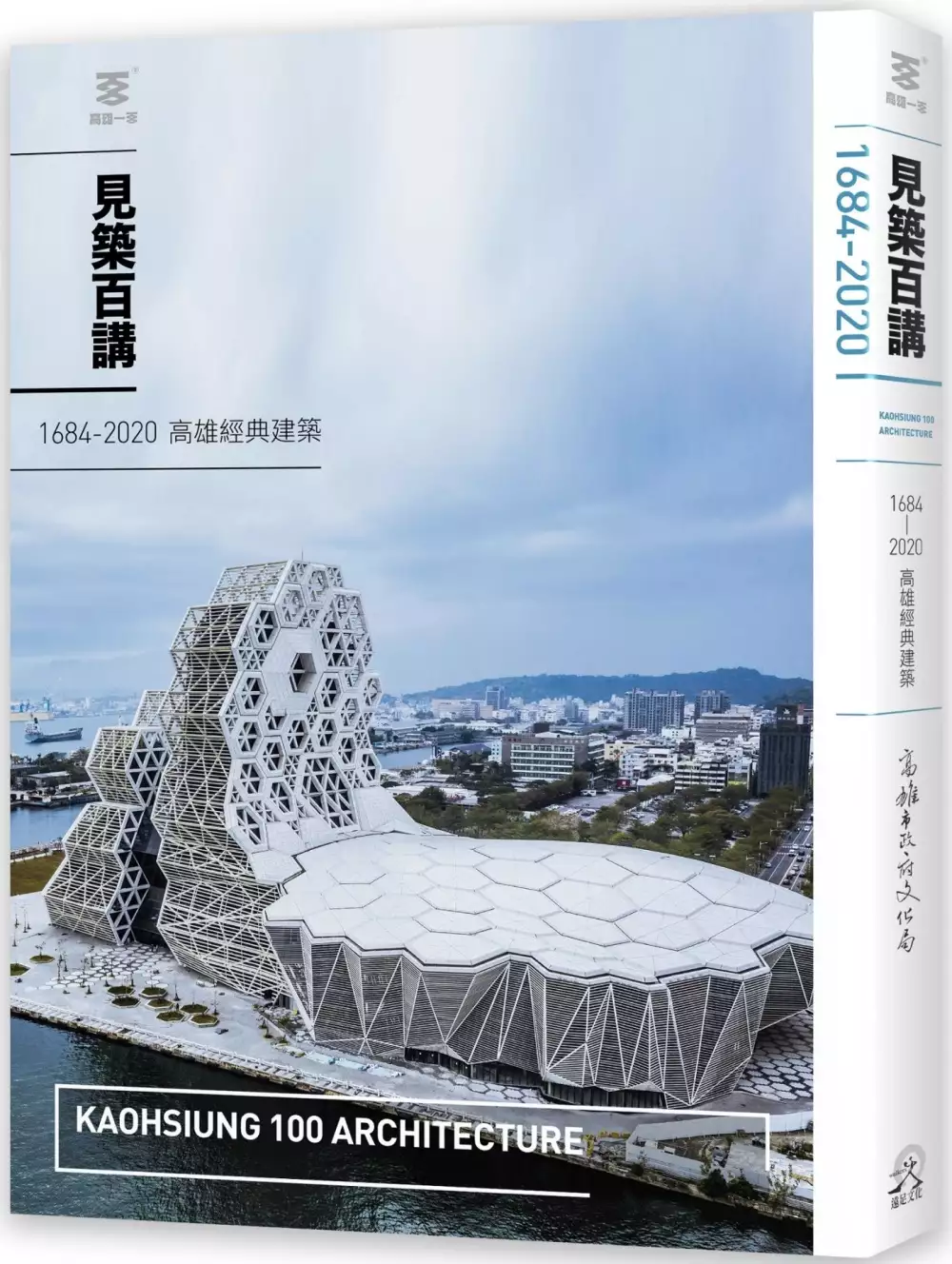

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決高雄港埠旅運中心 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

高雄港埠旅運中心進入發燒排行的影片

來,想了解高雄好吃好玩的?跟著我走就對了!

今天擔任一日導遊,帶著郵輪「#探索夢號」的遊客們,走訪大港橋、流行音樂中心、駁二藝術特區、棧貳庫、港埠旅運中心,帶大家體驗高雄的魅力,並搭乘輕軌,深度導覽。

台灣是亂世福地,落實防疫有成,中央、地方合力推廣國內旅遊。

郵輪跳島、和環島「#類出國」熱潮,在後疫情時代,成為國旅的新選擇。探索夢號本次上船旅客1057人,環島航線到訪高雄計有6個航次,將帶來近萬名旅客,估計約可創造新台幣3,000萬元的觀光產值。

高雄是郵輪靠港後最佳旅遊地。有山、有海,並可以連結台南、屏東。港灣景致讓大家讚嘆連連,我也請遊客們「食好鬥相報」,一定要來高雄跨年。也很推薦到旗津看燈塔、吃海鮮,來高雄體驗更多精彩、在地的旅遊行程喔!

高雄港埠旅運中心營運關鍵成功因素

為了解決高雄港埠旅運中心 的問題,作者陳靜儀 這樣論述:

港口主要提供船舶進出、裝卸貨物或轉運及補給等功能,然而現今隨著港埠競爭倍增、船舶大型化以及新興產業崛起,已使港埠功能加速由服務「貨」轉型至服務「人」,新興港口已紛紛跨足經營郵輪及遊艇等觀光產業,這也代表著舊式港口結構已無法因應創新產業;我國為與現代化產業接軌、增加港口周邊都市發展、增加就業機會及創造更多經濟效益,特別針對國際商港之高雄港積極推動相關計畫或建設,其中高雄港埠旅運中心即為建設之一。因此,就未來港埠旅運中心之營運與管理,不但影響郵輪觀光之發展,也影響國際港埠及城市觀光與形象,故本研究旨在從港務公司角度探討港埠旅運中心營運關鍵成功因素,期提供港務公司、公務機關及產業界營運分針及評估參

考。本研究主要以綜整參考文獻並透過修正式德菲法專家前測問卷擬定影響港埠旅運中心成功營運之五大構面及25項評估準則,再以正式專家問卷收集資料後利用層級分析法來得出最主要關鍵構面及評估準則,研究結果顯示「旅客服務」為最關鍵之構面;而前五項關鍵評估準則為「智慧化服務」、「休憩空間」、「空間配置」、「聯外設施」及「港市共同行銷」。

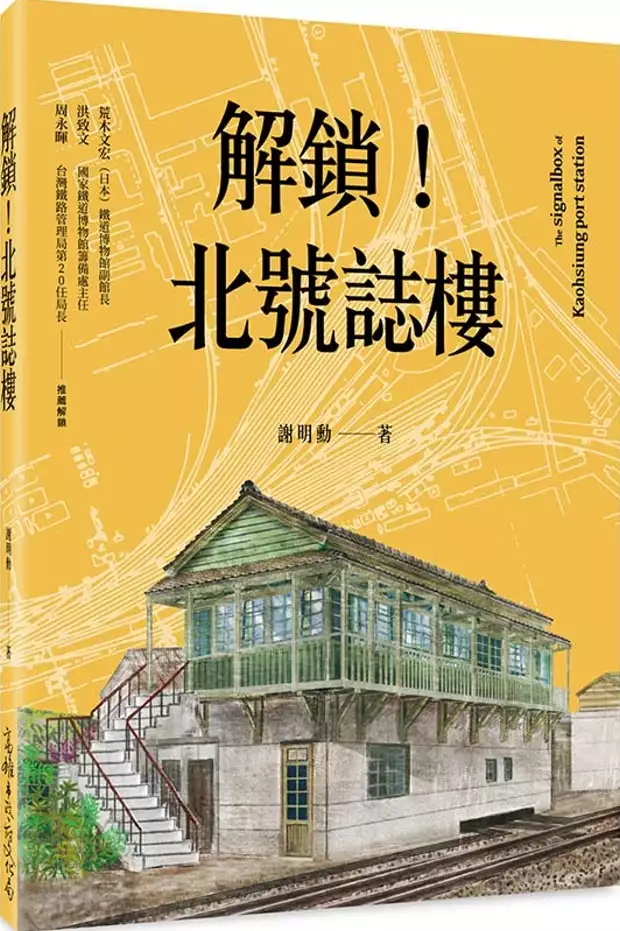

解鎖!北號誌樓

為了解決高雄港埠旅運中心 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

探討提升臺灣郵輪入境旅遊之方針

為了解決高雄港埠旅運中心 的問題,作者林慕涵 這樣論述:

郵輪旅遊現今已成為全球觀光新趨勢,而臺灣郵輪產業目前還處於發展階段,為了積極推廣國際郵輪來台停靠,並提升臺灣入境旅遊之旅客人次,使更多外籍旅客體驗到臺灣之美,期望透過本研究分析入境旅遊改善方針,提升入境旅遊品質與服務、行銷臺灣獨具一格的特色旅遊和擴大與亞洲鄰國合作等方針之重要性程度影響,並藉此強化郵輪產業鏈,為臺灣觀光帶來良好的發展潛能。本研究首先將現階段提升臺灣郵輪入境旅遊之優勢、劣勢、機會和威脅列出,再以TOWS矩陣研擬四種策略組合。接著利用蒐集相關文獻資料,彙整出影響入境旅遊的因素,並建構層級架構模型。最後經由與產官學之各界專家的問卷訪談、調查,以模糊層級分析法來進行分析和探討,做為提

升臺灣郵輪入境旅遊的重要依據。由此實證分析結果得知,四大構面的重要性排名依序為「行銷推廣」、「行程規劃」、「服務保證」及「合作模式」;而根據個別因素分析結果顯示,在16項次準則中,排名前五項依次為「獎勵措施」、「特色郵輪航程」、「多元化之岸上遊程」、「來台踩線」和「在地接待能量」。藉由本研究結果訂定完善的策略,擴大臺灣知名度,進而吸引各國觀光客入境臺灣搭郵輪,帶動國內相關旅遊產業,增加觀光外匯收益,甚至推廣臺灣跳島郵輪,以此提供給相關政府單位、決策者或是旅行業者做為未來發展郵輪觀光及規劃入境旅遊之參考方向。

想知道高雄港埠旅運中心更多一定要看下面主題

高雄港埠旅運中心的網路口碑排行榜

-

#1.高雄港埠旅運中心開工後即發現工址土壤有油污 - 公共工程委員會

高雄港埠旅運中心 開工後即發現工址土壤有油污,致工程進度大幅落後 · 留言區. (500字以內) · 發布單位:工管處一科 · 聯絡人:宋曉琪 · 聯絡電話:02-87897710 · 聯絡信箱:sung ... 於 www.pcc.gov.tw -

#2.高雄港客運專區港埠旅運中心(2019)

高雄 港客運專區港埠旅運中心. 業主:台灣港務股份有公司. 工程地點:高雄市高雄港. 使用材料:陶熙791 (DOWSIL™ 791) · 陶熙991 (DOWSIL™ 991). 於 www.topjoy.com.tw -

#3.港務/高雄港埠旅運中心- 開發成果

高雄港埠旅運中心 可同時泊靠兩艘22.5 萬噸大型郵輪(可載5400 名旅客及2400 船員),最大旅客服務水準每小時2000 人,設立單一服務窗口,提供完整港務客運服務,為台灣港務 ... 於 www.kpld.com.tw -

#4.高雄港埠旅運中心

高雄港埠旅運中心. 於 www.yy.idv.tw -

#5.經貿透視雙周刊 495 臺灣會展新動能 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

總論篇會展城市高雄與臺中大放異彩會展產業已不再局限於固定單一的場所,近年來, ... 海洋流行音樂中心和港埠旅運大樓等重大建設,為高雄城市轉型升級打下良好基礎。 於 books.google.com.tw -

#6.多功能「港埠旅運中心」即將開放飽覽無敵海景 - 三立新聞

高雄 「港埠旅運中心」位在亞洲新灣區19-20號碼頭,從遠方眺望宛如一艘擁有高聳煙囪的銀白色船體,總面積高達11192坪,於樓頂打造一座24小時開放的海岸 ... 於 www.setn.com -

#7.高雄「港埠旅運中心」可望於年底啟用!全3D曲面帷幕

高雄 「港埠旅運中心」坐落於亞洲新灣區19-20號碼頭,像是一艘擁有高聳煙囪的銀白色船體,總面積高達11192坪,樓頂更打造一座24小時開放的海岸步道,開放 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#8.高雄港埠旅運中心國際新地標,一窺港都全風貌

想觀看更多最新公共建築詳文請見: https://goo.gl/2C5Wp3 △ 高雄港埠旅運中心未來,沿著高雄港海邊路經過,即能一睹榮獲第61屆「進步建築獎」殊榮的 ... 於 madestyle65.pixnet.net -

#9.高雄好過日- 【港埠旅運中心即將開放】... - Facebook

十年前動工的高雄港埠旅運中心,因施工途中發現過去中油油槽造成的土壤污染,一度停工三年整治,也因武漢肺炎等原因工期多次展延,終於將在今年完工。預定6月取得使用執照 ... 於 www.facebook.com -

#10.高雄港埠旅運中心8月完工打造南部郵輪母港 - 永豐金證券

交通部長王國材今(5) 日赴高雄港港埠旅運中心視察,主要建築工程今年8 月可望陸續完工,並招商進場,未來也將導入5G AIoT 科技,打造高雄港成為南部 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#11.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色3D曲面 - LINE TODAY

位於高雄亞洲新灣區19-20號碼頭的「港埠旅運中心」;圖片提供/李金忠高雄的亞洲新灣區19-20號碼頭的建築景觀可說是愈來愈精采了,除了被稱為像是星際 ... 於 today.line.me -

#12.(廢遊記?)高雄港埠旅運中心限時開放參觀 - 創作大廳

12/2.12/3這兩天, 是高雄亞灣5大建設最後一個高雄港埠旅運中心正式營運前開放參觀的限時. 於 home.gamer.com.tw -

#13.高雄港埠旅運中心8月陸續完工預明年1月啟用 - 中華日報

高雄港埠旅運中心 各項工程從八月開始陸續完工,預計明年一月趕在國際邊境陸續開放時正式啟用,臺灣港務公司為加強相關智慧化應用設施建置,十二日上網公告 ... 於 www.cdns.com.tw -

#14.高雄「港埠旅運中心」可望於年底啟用!全3D曲面帷幕

高雄 「港埠旅運中心」坐落於亞洲新灣區19-20號碼頭,像是一艘擁有高聳煙囪的銀白色船體,總面積高達11192坪,樓頂更打造一座24小時開放的海岸步道,開放 ... 於 www.khmice.org.tw -

#15.高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程 - 奧丁丁

【今傳媒/ 記者李祖東報導】配合府院核定的「亞洲新灣區5G AIoT 創新園區」開發計畫,高雄港埠旅運中心重新調整辦公空間規劃,進行招商提供關聯產業進駐,加速推動園區 ... 於 www.owlting.com -

#16.高雄港埠旅運中心 - Wikiwand

高雄港埠旅運中心 (英語:Kaohsiung Port Cruise Terminal)為興建中的高雄港岸運輸設施,是「高雄港客運專區」及「亞洲新灣區」計劃的一部分。建築外型似1艘有着高聳 ... 於 www.wikiwand.com -

#17.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色船體建築外觀

高雄即將迎來新地標!「高雄港埠旅運中心」是一處集結交通、免稅商店、餐飲、辦公與觀光的多功能空間,更規劃有1,500坪的戶外海岸平台。雖旅運中心在十年前便開始 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#18.【高雄最新地標】高雄港埠旅運中心~全國唯一全3D曲面帷幕 ...

高雄港埠旅運中心 ,位於高雄流行音樂中心附近的亞洲新灣區19-20號碼頭,更是全國唯一的一棟全3D曲面帷幕永續建築,未來會是郵輪停泊的地方,兼具旅 ... 於 smile-eye.net -

#19.高雄港旅運中心 2022悠活港都寫生比賽 - 棧貳庫

紅線至「凱旋站(R6)」或「凹子底站(R13)」,轉乘輕軌至「旅運中心站(C9)」下車步行30秒。 高雄港旅運中心附近停車場:. 高雄流行音樂中心海邊路停車場( ... 於 www.kw2.com.tw -

#20.高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程即將招商作業

配合府院核定的「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」開發計畫,高雄港埠旅運中心重新調整辦公空間規劃,進行招商提供關聯產業進駐,加速推動園區產業鏈結, ... 於 newsmedia.today -

#21.【高雄港埠旅運中心】三樓觀景台開放囉!高雄港超美全景盡 ...

高雄港是台灣四座國際商港之一,同時也是臺灣第一大港、世界第16大港口,今年是高雄港築港114周年,【高雄港埠旅運中心】從2013年開始動工興建,特殊造型 ... 於 jasminelady.pixnet.net -

#22.高雄港埠旅運中心- Arup奧雅納

高雄港埠旅運中心 是高雄港務局和台灣交通部規劃中的重要基礎設施之一,旨在創造高品質的乘客、遊客和社區服務環境。 該計畫將改善現有客運設施及周邊環境,為旅客提供便捷 ... 於 www.arup.com -

#23.高雄港埠旅運中心8月完工打造南部郵輪母港 - 鉅亨

港務公司說明,高雄港客運專區旅運中心坐落亞洲新灣區,為國內最大3D 曲面金屬帷幕單一建築,以海浪流體意象設計,形塑高雄海洋國門地標;目前旅運大樓 ... 於 news.cnyes.com -

#24.高雄港埠旅運中心辦公裝修、智慧化應用統包工程廣邀廠商投標

配合府院核定的「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」開發計畫,高雄港埠旅運中心重新調整辦公空間規劃,進行招商提供關聯產業進駐,加速推動園區產業鏈結,臺灣港務股份有限 ... 於 www.storm.mg -

#25.高雄港埠旅運中心8月陸續完工預明年1月啟用

高雄港埠旅運中心 各項工程從八月開始陸續完工,預計明年一月趕在國際邊境陸續開放時正式啟用,臺灣港務公司為加強相關智慧化應用設施建置,十二日上網 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.公共建設執行情形 - 高雄港務分公司

為開發高雄港客運專區,預計斥資約新台幣45億元優先辦理19至20號碼頭區之港埠旅運中心工程,本案整體設計理念為表現海浪流體動態的建築造型與形塑高雄海洋國門的新 ... 於 kh.twport.com.tw -

#27.高雄港埠旅運中心將完工王國材盼成郵輪母港 - 新唐人亞太電視台

【新唐人亞太台2022 年07 月06 日訊】歡迎回來。 高雄港埠旅運中心 預計從今年8月開始,分批完工使用,交通部長王國材5日,視察高雄旅運中心大樓興建 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#28.高雄新地標!「港埠旅運中心」 - 承攜行旅

高雄即將迎來新地標!「高雄港埠旅運中心」是一處集結交通、免稅商店、餐飲、辦公與觀光的多功能空間,更規劃有1,500坪的戶外海岸平台。雖旅運中心在 ... 於 new.guidehotel.com.tw -

#29.高雄新地標!「港埠旅運中心」銀白色3D曲面 - 聯合報

「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與美國reiser+umemoto事務所設計,為全國唯一全3D曲面帷幕永續建築,流線性的外觀呼應了來自於海洋及當地都市意象 ... 於 udn.com -

#30.高雄港埠旅運中心 - 宗邁建築師事務所

海岸步道的設計是獨自一格的與其是城市格子的延伸,主要的公共空間隨著沿岸平行的游動,當旅客正要搭乘郵輪而往下層移動時,他們的行走路線彷彿是城市道路無間斷的延伸。 於 fca.com.tw -

#31.高雄港埠旅運中心免稅及商業空間公告招商 - 焦點時報

高雄港埠旅運中心 整體工程預計110年12月完工,為提升旅運服務品質及形塑優質國際門戶形象,優先推動1至2樓入、出境旅客服務空間招商作業及提供市民 ... 於 focus.586.com.tw -

#32.黄多多圖書館 - Avseetv31 -

輕軌與捷運也可暢遊亞灣,一覽高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄展覽館、市立總圖書館等特色建築。15岁黄多多陷入图书馆事件,黄磊夫妇迟迟未 ... 於 d.avseetv31.xyz -

#33.高雄港埠旅運中心使用屢遭干預工會要求回歸興建初衷 - 工商時報

臺灣港務公司投資興建的高雄港埠旅運中心,原本規劃7到15樓做為港務公司辦公空間,只留3到6樓招商,不過,疑因遭到外力干預,被要求增加更多樓層做為 ... 於 ctee.com.tw -

#34.高雄全新地標「港埠旅運中心」:獨有24小時海岸步道 - 迷誠品

高雄 「港埠旅運中心」坐落於亞洲新灣區19-20號碼頭,像是一艘擁有高聳煙囪的銀白色船體,總面積高達11192坪,樓頂更打造一座24小時開放的海岸步道,開放 ... 於 meet.eslite.com -

#35.港埠旅運中心將啟用全台遊輪人次目標700艘次 - 翻爆

交通部長王國材(右三)由台灣港務公司董事長李賢義(右一)陪同,5日聽取高雄港務分公司總經理王錦榮(左)關於高雄港埠旅運中心工程進度簡報。圖/顏瑞田). 於 turnnewsapp.com -

#36.邂逅春神最佳旅遊地!富山縣朝日町超吸睛夢幻絕景這樣玩

圖:朝日町/提供【旅奇傳媒/日本部報導】到日本北陸感受春之氣息吧!富山縣東北部的朝日町,春季以多層次 ... 驗船中心:標準局布局離岸風場運維技術. 於 times.hinet.net -

#37.高港旅運中心傳讓給業者進駐 - 好房網News

高雄港埠旅運中心 位於亞洲新灣區19、20號碼頭旁,預計明年第一季啟用。1樓為入境大廳及商店,2樓入出境大廳、免稅店與港務公司高雄港務分公司教保中心,3 ... 於 news.housefun.com.tw -

#38.高雄港埠旅運中心將完工預計6月底前取得部分使照| 地方 - 中央社

交通部次長祁文中等人3日到高雄港視察港區COVID-19防疫作為及高雄港埠旅運中心施工進度。(台灣港務公司提供)中央社記者蔡孟妤傳真111年4月4日 ... 於 www.cna.com.tw -

#39.高雄港客運專區-港埠旅運中心(國際競圖案)佳作- 精選作品

工程地點:. 高雄港19至20號碼頭及其後線場地 ; 業主:. 交通部高雄港務局 ; 主要用途:. 港務局辦公大樓、港埠旅運中心 ; 規模:. 基地面積/24,600㎡ 建築面積/14,760㎡ 總 ... 於 www.hoy.com.tw -

#40.高雄新亮點之海灣高雄港埠旅運中心,鄰近海灣第一排最美 ...

高雄港埠旅運中心 規劃為地上15層樓、地下2層樓建築,預計還會有免稅商店唷! 於海灣第一排,從室內可以遙望高雄最美海港. 座落於新灣區19-20號碼頭. 高雄港埠旅運中心 ... 於 nellydyu.tw -

#41.高雄新門戶港埠旅運中心 - 高雄市政府新聞局-2002-2014高雄畫刊

這座兼顧造型與功用的高雄港埠旅運中心,日前更獲得美國建築師協會出版之官方月刊《建築師雜誌》(ARCHITECT Magazine)頒發第61屆「進步建築獎」(Progressive Architecture ... 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#42.美國《建築師雜誌》第61 屆進步建築獎出爐,「高雄港埠旅運 ...

而今不到一個月,佳音可說是持續接棒,就連尚在興建當中的「高雄港埠旅運中心」,日前也一舉獲得國際肯定的「進步建築獎」(Progressive Architecture ... 於 www.mottimes.com -

#43.高雄港埠旅運中心國際新地標,一窺港都全風貌 - 上銘建設

高雄港埠旅運中心 由臺灣的「宗邁建築師事務所」及美國「reiser+umemoto事務所」設計,榮獲第61屆「進步建築獎」殊榮,其建築內部規劃包括港務公司、航 ... 於 www.made-style.com.tw -

#44.[問題] 高雄港埠旅運中心的前身- 看板Kaohsiung

就是單純想了解高雄港埠旅運中心的前身是啥? 這建築物真的是太美了! 不知道有沒有大大知道這片土地有啥故事呢? 於 www.ptt.cc -

#45.亞洲新灣區-高雄市總體新建設 - 帶相機去旅行

一、港灣新地標:海洋文化及流行音樂中心 music · 二、國際觀光門戶:高雄港埠旅運中心 travel · 三、國際商業交易:高雄世貿展覽會議中心. 於 dslrfuns.com -

#46.高雄港 - 求真百科

高雄 港位於臺灣西南端,是臺灣最大的國際港埠,世界第15大港口,貨櫃吞吐量約 ... 高雄港為高雄市產業觀光的重要主角,政府正在規劃高雄港為亞太地區的海運轉運中心。 於 factpedia.org -

#47.高雄港客運專區 港埠旅運中心 - 河畔小築

高雄 新地標!「港埠旅運中心」 銀白色3D曲面、24小時獨有海岸步道即將啟用高雄的亞洲新灣區19-20號碼頭的建築景觀可說是愈來愈精采了,除了被稱為像是星際大戰場景 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#48.【鮮週報】臺灣港務高雄港埠旅運中心預定111年6月完工免稅 ...

臺灣港務在亞洲新灣區19至20號碼頭興建高雄港港埠旅運中心,規劃國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等商業機能,預定111年6月完工 ... 於 freshweekly.tw -

#49.大船出港,高雄港埠旅運中心,以後出國坐郵輪就在這裡

另外更打造大面積的海岸平台,與高雄港另一新地標「高雄流行音樂中心」相對望,是賞賞港都夕陽及夜景的好地方。 關閉 ❰ 文章目錄❱. 高雄港埠旅運 ... 於 travelchia.com -

#50.高雄港埠旅運中心8月完工欲唌郵輪.遊客來臺 - 公視新聞網

高雄港埠旅運中心 ,造形特殊的建築物已經成做港邊的新地標,3D曲面的帷幕也增加施工的困難。經過十年,總算欲佇今年八月完工,分批開放。 高雄港務公司 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.高雄港埠旅運中心動土邁向國際郵輪母港| 社會 - Newtalk新聞

高雄港埠旅運中心 今(9)日動土,預計2017年6月完工啟用,未來串聯海洋文化及流行音樂中心、世貿展覽會議中心,將帶動高雄的發展,並朝國際郵輪母港建設 ... 於 newtalk.tw -

#52.高雄港埠旅運中心上樑2019年12月完工啟用 - 大紀元時報

【記者方金媛/高雄報導】全國最大的國際級港埠旅運中心-高雄港埠旅運中心7月10日舉行上樑典禮,預計2019年12月完工,啟用後可同時停泊2艘國際級觀光 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#53.高雄港埠旅運中心 - 维基百科

高雄港埠旅運中心 (英語:Kaohsiung Port Cruise Terminal)為興建中的高雄港岸運輸設施,是「高雄港客運專區」及「亞洲新灣區」計畫的一部分。建築外型似1艘有著高聳 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.高雄、台北最新落成知名地標比一比!樓板面積、層數都輸 ...

高雄港埠旅運中心 在今年陸續竣工,充滿特色的建築風格將成為高雄新地標,而民眾未來也可以在景點看到港口夕陽等海景。近日有網友將台北表演藝術中心和 ... 於 www.fountmedia.io -

#55.副總統出席「高雄港客運專區—港埠旅運中心」新建工程動土典禮

副總統進一步說明,高雄港埠旅運中心營運後,配合現有高雄港碼頭設施,將可同時提供2艘國際級的觀光郵輪停泊,尖峰小時可服務通關旅客人數達2,500人以上,未來亦能與基隆港 ... 於 www.president.gov.tw -

#56.高雄「港埠旅運中心」預計6月部分開放!無敵海景盡收眼底

高雄 「港埠旅運中心」位在亞洲新灣區19-20號碼頭,從遠方眺望宛如一艘擁有高聳煙囪的銀白色船體,總面積高達11192坪,於樓頂打造一座24小時開放的 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#57.高雄港埠旅運中心有好消息6月底可望飽覽「無敵海景」

〔記者洪臣宏/高雄報導〕高雄港埠旅運中心啟用多年來「只聞樓梯響」,台灣港務公司今天宣布好消息,今年5月間可望完成帷幕工程,6月底前取得旅運設施 ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.高雄港埠旅運中心- The Port and Cruise Service Center

See 5 photos from 12 visitors to 高雄港埠旅運中心. 於 foursquare.com -

#59.郵輪母港缺什麼?| 高雄港埠旅運中心明年11月完工

如果我們一一來看,門面和交通問題,再不久就能解決。 高雄港埠旅運中心,因中油污染問題拖延多年,目前進度終於順利推展,預計2019年11月完工 ... 於 takaogooday.org -

#60.【高雄市】高雄港埠旅運中心

高雄 港近年積極推動智慧港埠及旅運觀光等重大建設,交通部王國材部長、立法院李昆澤委員及林岱樺委員今(5)日視察高雄港客運專區旅運大樓,對於港務 ... 於 twpublicbuilding.blogspot.com -

#61.高港旅運中心鴻海可望投標進駐雄獅有意開發港區遊憩業務

台灣港務公司耗資45億元興建的高雄港埠旅運中心,除了已經確定進駐的遠傳電信與昇恆昌免稅店,鴻海也將透過投標方式爭取進駐,另透過包船方式經營郵輪 ... 於 finance.ettoday.net -

#62.高雄港埠旅運中心營運關鍵成功因素__臺灣博碩士論文知識加值 ...

高雄港埠旅運中心 營運關鍵成功因素 · Identifying Key Success Factors for Kaohsiung Port Cruise Terminal · 楊清喬 · Yang, Ching-Chiao · 碩士. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#63.高雄港埠旅運中心預計年底完工為未來郵輪產業發展做好準備工作

高雄港埠旅運中心 位於亞洲新灣區19-20號碼頭,鄰近海洋文化及流行音樂中心、高雄展覽館及高雄市立圖書總館等指標型建物,地理位置優越。 並具備輕軌旅運 ... 於 www.ttnmedia.com -

#64.《高雄港埠旅運中心》得獎台灣建築再創佳績 - 住展房屋網

【住展房屋網/台北報導】近年來,台灣建築在世界上備受肯定,屢創佳績,繼花蓮洄瀾灣特區入圍MIPIM大獎之後,又傳來一則喜訊:那就是《高雄港埠旅運中心》榮獲進步建築 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#65.臺灣地區城際陸路運輸系統發展策略-西部地區(南部區域)摘要報告

海運系統(1)高雄港國際競爭力面臨考驗 О自貿港區法規限制重重,物流發展面臨困境 О可發展腹地有限,既有土地之使用亦未能有效發揮經濟效益 О港埠經營管理制度仍有待 ... 於 books.google.com.tw -

#66.本署Q&A - 衛生福利部疾病管制署

A17:入境時,2歲以上(以入境當日年齡為準)旅客(不含機組員)可向國際港埠工作人員 ... 署全球資訊網首頁/COVID-19防疫專區/地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心/ ... 於 www.cdc.gov.tw -

#67.高雄港埠旅運中心8月完工盼吸引更多郵輪及遊客來台 - MSN

交通部長王國材今到高雄港港埠旅運中心視察,並聽取進度簡報,主要建築工程預計今年都能完工,港務公司提到,疫情前台灣郵輪旅客數每年約百萬人次, ... 於 www.msn.com -

#68.在高雄市Kaohsiung City, 怎樣搭公共交通去高雄港埠旅運中心

在高雄市Kaohsiung City, 怎樣搭巴士, 地鐵, 火車或輕鐵去高雄港埠旅運中心? 起點. 終點. 於 moovitapp.com -

#69.園區環境 - 亞灣新創園

高雄是台灣的海洋首都,擁有海空雙港的絕佳地理優勢條件,也是目前台灣唯一擁有高鐵、台鐵、捷運、 ... 高雄港埠旅運中心 ... 步行即可搭乘輕軌及捷運等大眾運輸工具. 於 www.yawan-startup.tw -

#70.高雄港埠旅運中心 - 城事散策

高雄港埠旅運中心 位於高雄港19-20號碼頭,由交通部高雄港務局斥資興建,未來將作為迎接世界級大型觀光遊輪停泊、國際旅客之旅運中心。高雄港為世界級港口,但長年以來 ... 於 strollcity.net -

#71.高雄港埠旅運中心教保中心啟用打造友善育兒職場- 生活- 中時

台灣港務公司高雄港務分公司於高雄港埠旅運中心2樓規劃設置「職場互助教保服務中心」,於今日舉辦啟用典禮,並以「海洋歡樂Party」為主題, ... 於 www.chinatimes.com -

#72.劉培森建築師事務所Ricky Liu & Associates Architects+Planners

高雄港埠旅運中心 第三名. 基本資料. 建築概要. 座落位置. 高雄港區19、20號碼頭. 委託單位. 交通部高雄港務局. 服務期間. 2010. 基地面積. 24,600 m². 總樓層數. 於 www.rickyliu.com.tw