鳳山客運時刻表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高雄市立歷史博物館,高雄市政府文化局寫的 臨港聚落:大林蒲‧鳳鼻頭‧邦坑仔影像選輯 可以從中找到所需的評價。

另外網站屏東縣即時交通資訊網| 查路線也說明:屏東縣政府即時交通資訊網 · 公路客運乘車資訊查詢系統 · 屏東客運路線及時刻表查詢 · 屏東站- 交通部臺灣鐵路管理 · 台灣高鐵轉乘服務 · 票價資訊; 語系/ Language.

國立高雄師範大學 地理學系 許淑娟所指導 沈欣潔的 日治時代苗栗地區的鐵路建設與區域發展 (2013),提出鳳山客運時刻表關鍵因素是什麼,來自於苗栗、日治時代、山線鐵路、海線鐵路、區域發展。

而第二篇論文國立臺中教育大學 區域與社會發展學系碩士班 薛雅惠所指導 高靖蕙的 東港地區遊客類型與旅遊路線型態之分析 (2012),提出因為有 東港地區、遊客類型、旅遊路線型態、交叉表分析的重點而找出了 鳳山客運時刻表的解答。

最後網站搭車資訊 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院則補充:8046A, 台南火車站-空軍醫院-大湖火車站-高醫(十全路)-高雄客運 ... 捷運後驛站(R12)接駁車時刻表高醫啟川大樓→捷運站→高醫啟川大樓.

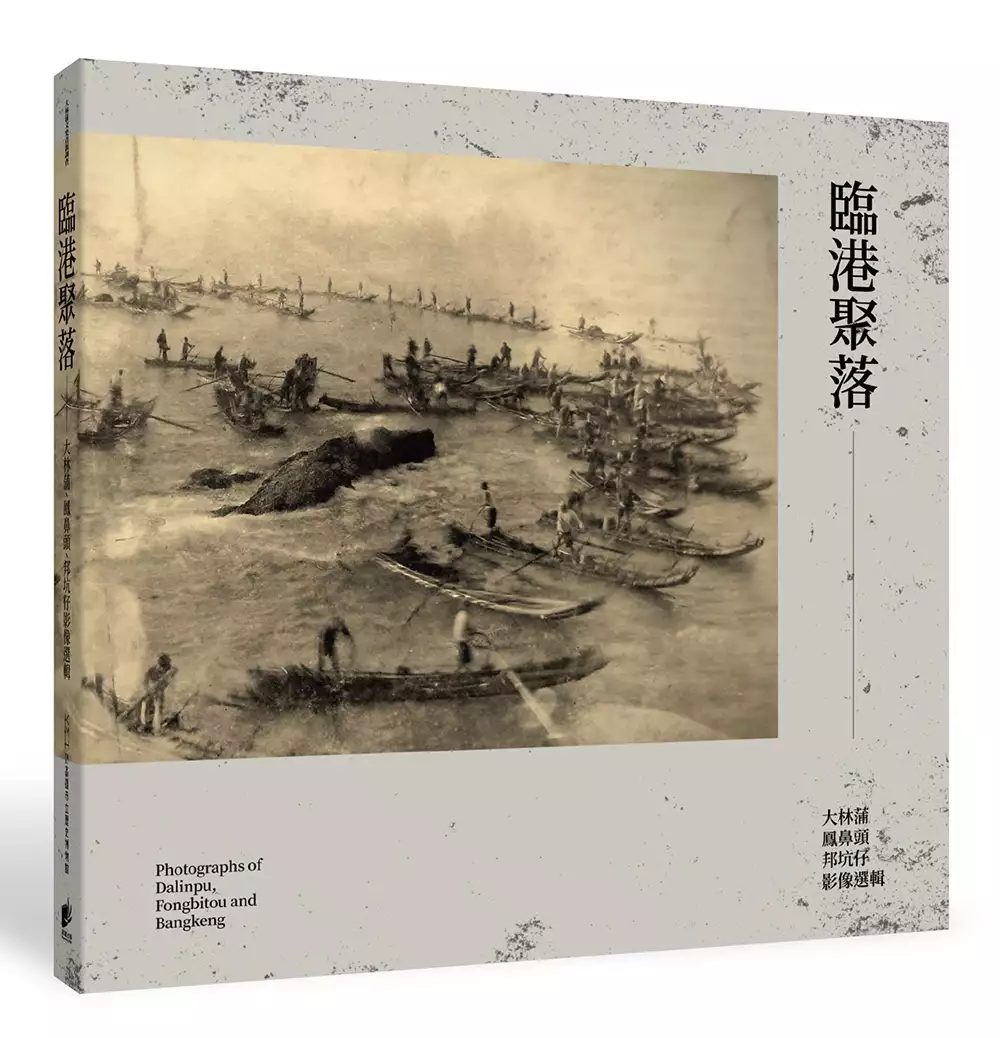

臨港聚落:大林蒲‧鳳鼻頭‧邦坑仔影像選輯

為了解決鳳山客運時刻表 的問題,作者高雄市立歷史博物館,高雄市政府文化局 這樣論述:

匯集大林蒲地區的日常生活與民俗活動之歷史影像紀錄, 忠實呈現今昔歲月、土地與人民的脈動, 看見在地歷史記憶與生活印信的變遷樣貌。 本書特色 1.忠實呈現大林蒲的今昔歲月、土地與人民的脈動,並紀錄大林蒲的日常社會與民俗活動。 2.為保存在地相關之歷史記憶與生活印象,積極與居民串連,徵集該地史料、文物及影像,以行動關懷在地,留存珍貴的歷史影像與文化資產。

日治時代苗栗地區的鐵路建設與區域發展

為了解決鳳山客運時刻表 的問題,作者沈欣潔 這樣論述:

苗栗地區由於北北東─南南西走向山脈丘陵的阻隔,使得境內的區域發展分化十分明顯,可分為海線、山線與內山地區。清代,海線聚落因地勢平坦、開發較早,加以南北官道經過,擁有獨立港口,乾隆年間已形成市街;山線與內山地區則要等到開港通商之後,因沿山樟腦資源的開發,才慢慢帶動其發展。日治時代的鐵路建設促使全台開始走向現代化,而苗栗地區先後完工的山海線鐵路,會為境內海線、山線與內山地區的發展掀起什麼樣的波瀾?其次,清代苗栗境內已然出現山海兩線道路,究竟苗栗地區在清代、日治時代都呈現山海兩線的交通路線,是自然環境下的必然還是歷史的偶然? 循此,本文以鐵路建設切入探討日治時代苗栗地區內部的區域發展情況,憑

藉著人地與區域的觀點,使用歷史地理學的研究途徑,試圖探究清代苗栗地區的聚落與交通體系的形成機制,建構日治時代苗栗地區的鐵路交通路網,剖析山海線各站、輕便軌道的客貨運輸,進一步論證苗栗地區鐵路建設與區域發展之關係。 研究結果顯示:因自然環境的阻隔,拓墾的進程加以新舊官道發展的脈絡,塑造了清代苗栗地區山海雙線交通與聚落體系的形成。境內的東西向往來,由於北北東─南南西走向山脈丘陵的阻隔,只能沿河谷通行,相對地,南北向交通則因地質條件與河川流向的配合,形成南北向的通谷或平原,清末苗栗已經形成山海雙線的交通體系。以商業、軍事、行政、交通四項指標來建立清代苗栗地區的聚落體系,發現最高級的中地有三個,

分別是中港、後壠與貓裏,中港是北部中港溪沿線聚落的最高級中地;後壠與貓裏兩中地的腹地,則包含後龍溪沿線聚落與及其以南地區,吞霄、苑裡、頭份、銅鑼灣、三叉河、大湖等五聚落則分屬二、三級,居於其後,上述這九個聚落的分布位置,按照新舊官道可串成山、海兩線的聚落體系,另外,大湖街的形成則反映了清末內山地區的開發。 日治前期鋪設的縱貫鐵路因大部分通過苗栗的山線聚落,境內的海線與內山地區為了運輸旅客人員,自縱貫鐵路各站為起點,鋪設東西向的輕便軌道居中接駁,從而出現山海聯絡線與內山開發線。縱貫鐵路與輕便軌道的整合,一度讓苗栗地區山海線聚落的往來較為密切。山線地區因鐵路的經過,交通地位獲得提升,但內部的

發展出現差異性。苗栗街因腹地廣及內山地帶、物產豐富,帶動當地產業蓬勃發展,大正年間街區苗栗與火車站所在地社寮崗移入人口眾多;然而,自然環境較為不利的銅鑼庄與三叉庄,由於境內山多平原少造成龐大的環境壓力,縱貫鐵路成為方便移出的管道,人口流失較多,無法超越海線聚落。 日治後期,縱貫鐵路因苗栗─臺中路段坡度過於陡峭,引發全台的滯貨事件,鐵道部因而決議鋪設海線鐵路。海線鐵路完工後,山海兩線的區域分化再度重現。海線聚落不必再依賴輕便軌道接駁,山海聯絡線陸續廢線,轉而取代的是輸送石油、砂糖等物產的輕便軌道。山線鐵路銅鑼站因海線鐵路通車,西側腹地遭到分割,營運成績開始衰退。日治後期,苗栗境內較為高級的

中地,分別是竹南與苗栗。竹南因位於山海線鐵路的交會點,加上腹地廣及東部內山地區,取代中港成為北部的成長核心,並提供沿線聚落多元的服務。山線鐵路行經的苗栗,則取代後龍成為後龍溪及其以南地區的發展核心,後龍因鐵路較晚通車,集散貨圈在日治前期被苗栗所奪,降為次核心。 綜合以上分析,鐵路建設提升了苗栗地區交通的便利性,是刺激區域發展的 重要媒介,然而,區域的發展更需發達的產業、廣大的腹地相配合,鐵路建設對於苗栗地區的影響因而出現空間上的差異。竹南、苗栗兩地能因鐵路的經過,成為日治時代苗栗地區的發展核心,其他鐵路沿線街庄卻無法趁勢而起。因此,在日治時代苗栗地區的區域發展過程中,鐵路建設扮演重要的推

手,卻也是導致其區域發展分化的重要機制。

東港地區遊客類型與旅遊路線型態之分析

為了解決鳳山客運時刻表 的問題,作者高靖蕙 這樣論述:

本研究旨在探討東港地區遊客的社經背景、旅遊活動特性與遊客類型、旅遊路線型態的相關性,本研究採問卷調查法,以340位於東港地區進行旅遊的遊客為調查對象,再利用描述性統計與卡方檢定進行分析,所得主要結論如下:1.依據遊客行前計畫的用心程度以及景點停留時間與路線走向,遊客型態有三種:主要景點型、專家型、探索型,其中主要景點型遊客佔大多數(67%),其次為專家型遊客(18%),最後是探索型遊客(15%)。遊客之婚姻狀況、年齡、教育程度、居住地、到此地旅遊次數、境外交通工具與旅遊天數會影響遊客類型。2.遊客旅遊路線型態可分為三種類型,遊客多呈現P1點對點型態(單一點對點型與中途點對點型)與P2環狀型態

(環繞型與葉柄花瓣型),分別佔50%與44%,而P3路線型態(放射樞紐型)佔了較少比例,只有6%。遊客社經背景之婚姻狀況、年齡、教育程度、居住地、遊玩東港次數、境外交通工具、境內交通工具、旅遊天數影響旅遊路線型態。3.卡方檢定是以細格次數來進行比較,交叉分析東港地區遊客類型與旅遊路線型態的關聯性。其中主要景點類型的遊客以選擇葉柄花辦型(36%)與中途點對點型(30%)居多,遊客會盡可能的作有效時間與距離的移動;專家型(43%)與探索型(40%)的遊客以選擇單一點對點型為主,前者旅遊重點時常會聚焦於較為狹小的區域,後者顯示高度的移動性和拜訪景點較少依據所知,且景點通常較為緊鄰。

想知道鳳山客運時刻表更多一定要看下面主題

鳳山客運時刻表的網路口碑排行榜

-

#1.高雄客運旗山南站時刻表查詢 - 雅瑪黃頁網

高雄地區PLAYBOY品牌專賣 專賣包包、鞋子、皮夾、香水、零錢包、皮帶 物品的精美,專業的服務重要的是品質的保證 活耀鳳山店給你買到賺到感覺 活耀有限公司是高雄地區 ... 於 www.yamab2b.com -

#2.高雄大樹祈福線 - 東南客運

大樹祈福線總時刻表. 反黑部分為鳳山轉運站發車. (平日), (假日). 11:00, 10:00, 16:30. 13:00, 10:30, 17:00. 14:00, 11:30. 16:00, 12:00. 於 southeastbus.com -

#3.屏東縣即時交通資訊網| 查路線

屏東縣政府即時交通資訊網 · 公路客運乘車資訊查詢系統 · 屏東客運路線及時刻表查詢 · 屏東站- 交通部臺灣鐵路管理 · 台灣高鐵轉乘服務 · 票價資訊; 語系/ Language. 於 ebus.pthg.gov.tw -

#4.搭車資訊 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

8046A, 台南火車站-空軍醫院-大湖火車站-高醫(十全路)-高雄客運 ... 捷運後驛站(R12)接駁車時刻表高醫啟川大樓→捷運站→高醫啟川大樓. 於 www.kmuh.org.tw -

#5.高雄往墾丁的客運

提供高雄<->墾丁來回的客運資訊,來回車程最快120分,有可從左營高鐵發車的墾丁快線、墾丁列車、88快速客運票價與發車時間。為響應政府節能減碳政策,由屏東、高雄、 ... 於 uukt.com.tw -

#6.乘車資訊及時刻查詢-- 捷運紅33接駁公車

中華藝校-- 捷運凹仔底站-- 鳳山商工. 路線票價表 站站時刻表下載區. 行駛路線圖 ... 鳳山商工. 05:45. 22:35. 每10 ~ 20 分鐘. 里程段次計費. 27.5Km. 平日:61班. 於 www.stbus.com.tw -

#7.【1621】 台中→ 高雄 - 統聯客運-路線查詢

簡易路線票價表○ 三排座 ... 統聯汽車客運股份有限公司版權所有市區公車諮詢電話:0800-676676 國道客服專線:0800-241560 客服意見箱 · 統聯遊覽車事業群訂車單下載. 於 220-128-187-2.hinet-ip.hinet.net -

#8.紅10 - 高雄公車動態資訊

前鎮高中-鳳山轉運站. 8103. 紅10(區間車). 中崙四路-前鎮高中. 往鳳山轉運站. 往前鎮高中. 站序. 站名. 站牌代碼. 預估到站. 1. 前鎮高中. 2037. 06:00 ... 於 ibus.tbkc.gov.tw -

#9.交通資訊 - 三冠王芋冰城

客運時刻表. 高雄-旗山方向行車時刻表【高旗號】 高旗號於榮總直接上高速公路,尚和下高速公路,不經楠梓.鳳山厝.深水.敬老院.嶺口. 高雄-旗山方向行車時刻表【民生號】 於 www.scking.com.tw -

#10.上海杭州玩全指南'13-’14版 - 第 169 頁 - Google 圖書結果

汽車客運中心站杭州市德勝東路 3339 號 8765-0678 一「杭州長逼公司」提供免費接駁 ... 行車間隔一詳細時刻表可至杭州地鐵官網 http : / / Www_hzmet 「 0_com /查詢。 於 books.google.com.tw -

#11.鳳山公車時刻表 - 商業貼文懶人包

【問題】鳳山公車時刻表?推薦回答. E11鳳山高鐵城市快線路公車- 高雄客運。 路線圖說明. 本公司「E11A.B路線 ... 於 businesstagtw.com -

#12.公車旅遊

高雄市區公車 · 里程段次計費 · 公車票價資訊 · 智慧系統. 於 khh.travel -

#13.鳳山寺的路綫列表: - 臺灣客運時刻表| 台灣數據庫集

這是臺灣鳳山寺的客運綫路列表頁,可以查看該綫路的客運業者、路線編號、往返時間、站名、發車時間等詳細信息。 於 twn.databasesets.com -

#14.拜託非常的,高雄客運大寮-育英 - 爭龍傳Online

我知道鳳山國中那邊有站但是幾點會到然後要到哪裡下車呀!!! ... 高雄客運時刻表,高雄客運路線圖,台北到高雄客運,高雄客運時間表,高雄客運票價, ... 於 toye44403.pixnet.net -

#15.時刻表 - 員林客運

若對網站之時間、票價有疑問者,可向各車站洽詢,謝謝!(網站之時刻表皆不含加班車時間,造成不便敬請見諒). 凡身心障礙者及其陪伴者一人搭乘大眾 ... 於 www.ylbus.com.tw -

#16.交通資訊 - 總務處

... 約53分鐘,詳紅8時刻表。(路線詳港都客運網站). 4. 橘11【林園站- 建軍站】公車(部份入校):往返有各10班次(含林園-臺鐵鳳山站區間車) 繞駛入校(停靠站:校門口、 ... 於 egn.fy.edu.tw -

#17.旗美國道快捷公車時刻表(由左營高鐵站出發)

21:50. ※視旗山轉運站、高鐵左營站現場乘車人數,遇過多時調派機動加班班次疏運乘客。 Page 2. 訖站. 高雄站. 旗南. 旗北. 美濃. 於 www.iktc.edu.tw -

#18.監理服務網- 查詢場次

場次組別說明Desc. 可報名人數Number, 功能function. 預約考照貼心提醒事項: 1.如您考照當天無法 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#19.時刻表- 捷運小港站 - 港都汽車客運股份有限公司

(時刻表). 鳳山轉運站. 捷運鹽埕埔站. R11高雄車站. O2鹽埕埔站、O10衛武營站、O11捷運鳳山西站、O12鳳山站、O13大東站、O14鳳山國中站. 於 www.gdbus.com.tw -

#20.鳳山客運時刻表的彩蛋和評價,YOUTUBE和線上看 - 電影和影 ...

搭乘高雄客運「哈佛快線」從高鐵左營站經國道10號往返佛陀紀念館、佛光山之間,行程約30分鐘。 · 票價:單程票價70元,半票35元。 · 路線及相關班次資訊詳見高雄客運網站. 於 movie.mediatagtw.com -

#21.大眾運輸- 國立高雄科技大學燕巢綜合業務處

(1) R21都會公園捷運站:搭乘「港都客運」7A號公車或7C號公車,於高科大燕巢校區站下車。(車程約45分鐘) ... △E04(A)快線公車路線(點我看時刻表) ... 於 yanchao.nkust.edu.tw -

#22.乘車資訊| 高雄汽車客運股份有限公司

高雄客運跨越七十年的歷史,可說是南部大眾運輸發展的縮影:七十年來,高雄客運立足於南部,深耕大眾運輸 ... 高雄-鳳山-旗山 ... 林園-鳳山-自立站-岡山轉運站-茄萣 ... 於 www.ksbus.com.tw -

#23.愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 交通位置 - 樹德科技 ...

E09鳳燕快線、E10小燕快線公車時刻表');?> 從三民區高雄客運-高雄火車站:. 位於高雄火車站國光客運站旁,往旗山→美濃→ ... 於 www.stu.edu.tw -

#24.營業據點- 【高雄站】 - 國光客運

服務據點:. 高雄站 · 服務電話:. 07-2352616 · 位置地址:. 807 高雄市三民區中山一路316號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 00:00-24:00 · 服務項目:. 國道客運及地區客運 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#25.《THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR》迎接新年全新格鬥家 ...

迎接二月份,台中武陵農場櫻花季,客運預售票在6日中午12點開放,不到一小時,就熱賣超過4千張票。 ... 莫蘭特關鍵時刻表現傑出率灰熊踹騎士. 於 tw.news.yahoo.com -

#26.2022高雄到恆春交通|最新,墾丁快線9189時刻表 - 阿波旅行中

墾丁快線是由台灣好行、屏東客運、國光客運、高雄客運共同經營,從高鐵左營站出發到墾丁小灣,每天來回有54個班次,15~30分鐘就有一班,算是非常密集、 ... 於 april-travel-blog.com -

#27.高雄客運時刻表旗山 - Motics

高雄客運時刻表大眾運輸-旗美快捷自高鐵站搭乘旗美國道快捷至旗山下車,步行約10 ... [8021] 高雄客運鳳山站-彌陀國小[8023] 建國站-旗山轉運站[8023(區間車)] 楠梓 ... 於 www.motics.me -

#28.北北基 - 陶板屋

... 藍15 遠雄U-TOWN 巴士:行程時刻表請參閱遠雄購物中心官網說明自行開車:北二高-於汐止交流道出口(汐止方向),北宜高-請接北二高於汐止交流道出口(汐止方向),中山高請 ... 於 www.tokiya.com.tw -

#29.111年鐵路運輸學(含概要、大意)[鐵路特考] - 第 91 頁 - Google 圖書結果

(4)縱貫線(南段):田中、二水、斗南、隆田、善化、永康、中洲、楠梓(5)屏東線:鳳山。 ... 根據排定的列車時刻表,配合列車行進顯示器,以電力遙控軌道旁的號誌和轉轍器, ... 於 books.google.com.tw -

#30.「停止服務」相關新聞 - CTWANT

像是Google推出Analytics服務,資料分析更加詳細、並提供各式量化表,外界推測應該是 ... 曾是國道客運龍頭的阿羅哈客運在全國三級警戒期間宣布停駛部分路線,本月1日 ... 於 www.ctwant.com -

#31.墾丁快線 - 台灣好行旅遊服務網-好行路線-內容

因應疫情警戒,路線異動時刻表依各客運業者為主 ... 其他站點現金購票及電子票證請參考高墾線共營中心票價表,路線請選擇9189墾丁快線http://www.kt-bus.com/ticket. 於 www.taiwantrip.com.tw -

#32.「鳳山客運時刻表」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「鳳山客運時刻表」相關資訊整理- 首頁/ 乘車資訊/ 市區公車(公路客運). 回到列表. 公車路線圖; 時刻表; 票價說明; 動態資訊... 乘客上、下車位置均改至鳳山 ... 於 lovekhc.com -

#33.臺灣地區城際陸路運輸系統發展策略-西部地區(南部區域)摘要報告

需供比係由民國99年4月之臺鐵售票記錄、時刻表、列車編組運用表推估。 ... 鐵路地下化延伸左營」、、「高雄市區鐵路地下化延伸鳳山計畫」及「臺南市區鐵路地下化」等。 於 books.google.com.tw -

#34.高雄市市區公車與長途客運

5鳳山轉運站-關帝廟(市區公車). 高雄客運行駛. 時刻表與路線圖. 行經重要地標. 台鐵鳳山站. 鳳山轉運站(捷運大東站). 高客鳳山站、捷運鳳山站. 青年國中. 高旗工家. 於 www.adavid21.url.tw -

#35.校內/外公車資訊 - 學務處- 國立高雄大學

公車時間表. 高雄市245路公車時刻表(部份班次延駛至校區內) · 捷運到高雄大學( 紅56A)--楠梓加工區站到校門口、大學西路與大學南路口. 於 sa.nuk.edu.tw -

#36.自110年10月04日起適用8501 高鐵左營線 - 義大客運EDA BUS

8501延. 佛光山線 · 8502. 高雄美術館線 · 8503. 高雄市政府線 · 8504. 鳳山線 ... 8501, 高鐵左營線- 平日時刻表, ‧ 平日(星期一~五); ‧ 例假日(星期六-星期日) ... 於 www.edabus.com.tw -

#37.票價與時刻表查詢 - 花蓮汽車客運公司

1122, 花蓮火車站─ 瑞穗, 花蓮、吉安分局、南華車站、志學、壽豐、豐田、溪口、林榮、南平、鳳林、榮民總醫院、萬榮、光復、大富、富源、瑞北、瑞穗. 於 www.hualienbus.com.tw -

#38.交通資訊 - 旗山車站-糖鐵故事館

自客運站「台鐵高雄站」搭乘高雄客運,於旗山轉運站下車後步行約5分鐘即可抵達。 高雄客運時刻表. 大眾運輸-旗美快捷. 自高鐵站搭乘旗美國道快捷至旗 ... 於 cishanstation.khcc.gov.tw -

#39.和欣客運HO-HSIN ebus 《租車、網路訂票、交通運輸》

票價表 · 時刻表 · 無障礙班次 · 服務據點 · 行車路線 · 車上設備 · 班次動態資訊系統. 【台北-台南】, 【台北-經新營-高雄】, 【台北-台中港】, 【台中-嘉義】 ... 於 www.ebus.com.tw -

#40.日間高雄專車行車路線時刻表- 嘉南藥理大學總務處

8041林園經鳳山總站、中山西路、縣政府、澄清路、長庚醫院、本館路、建工路、轉民族路至本校。 8046高雄至台南路線:成功路、中正路、中山路、博愛路 ... 於 gao.cnu.edu.tw -

#41.桃市龜山新增605公車10日起營運首班車送30份早餐 - 自由時報

鑑於龜山區大坪頂地區往來新北市新莊迴龍有交通需求,桃園市交通局試辦「605長庚醫院-迴龍(經 ... 605長庚醫院-迴龍(經青山路)」營運時刻表。 於 news.ltn.com.tw -

#42.【整理】鳳山到佛光山 - 自助旅行最佳解答

高雄-鳳山-旗山| 乘車資訊| 高雄汽車客運股份有限公司8010路公車. 高雄-鳳山-旗山. 首頁/ 乘車資訊/ 市區公車(公路客運). 回到列表. 公車路線圖; 時刻表; 票價說明; ... 於 utravelerpedia.com -

#43.【位置】

E04 燕巢學園快線公車時刻表. 三、於高雄捷運-草衙站下車後,於3 號出口轉乘高雄客運E10 小燕快線,經鳳山捷運衛武營站 ... 三、從旗山區-楠梓站來本校高雄客運8023:. 於 personnel.kmu.edu.tw -

#44.109年鐵路運輸學大意 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

(4)縱貫線(南段):田中、二水、斗南、隆田、善化、永康、中洲、楠梓(5)屏東線:鳳山。 ... 根據排定的列車時刻表,配合列車行進顯示器,以電力遙控軌道旁的號誌和轉轍器, ... 於 books.google.com.tw -

#45.內門的交通指南 公車時刻表!

表 底 色 , 粉 紅 者 為 高 旗 號 特 快 車 。 ※高市往旗山有鳳山和楠梓兩路線,此路線是我們強烈建議路線。 ※資料提供:高雄客運網站作者熊進宏 ... 於 nelmen.tacocity.com.tw -

#46.鳳山-旗山| 乘車資訊| 高雄汽車客運股份有限公司

8010路公車. 高雄-鳳山-旗山. 首頁 / 乘車資訊 / 市區公車(公路客運). 回到列表. 公車路線圖; 時刻表; 票價說明; 動態資訊. 各站名稱:火車站->鐵路新村->建國二路->凱 ... 於 www.kbus.com.tw -

#47.大臺北公車橘21

丹鳳國小(新北大道). 末班車已駛離. 鳳山街口. 末班車已駛離. 青山路口. 末班車已駛離. 雙鳳福德宮. 末班車已駛離. 丹鳳派出所. 末班車已駛離. 富國路口. 末班車已駛離. 於 ebus.gov.taipei -

#48.圓照寺大眾交通資訊

方法二:捷運→客運(路程、時間較長) ... 搭 24A高雄客運公車鳥松圓照寺停車廣場 ... 時刻表. Schedule. 往坔埔. 往鳳山. 鳳山發車. Feng Shan. 於 www.yct.com.tw -

#49.BR - 桃園公車動態資訊

BR桃園- 捷運迴龍站. 簡圖. 路線資訊. 時刻表. 站址表 · 票價查詢. 往捷運迴龍站 ... 壽山. 即將到站. bus_icon_allBarrierFree. KKA-3683 ... 鳳山街口. 於 ebus.tycg.gov.tw -

#50.高雄市公車路線表- NKUST,高雄科技大學National Kaohsiung

旗山北站→高雄車站(經澄清湖). 高雄應用科技大學(建工路). 8021. 高雄客運鳳山站→彌陀國小. 高雄應用科技大學(建工路). 8041A. 林園站→高客自立站. 於 www.kuas.edu.tw -

#51.請問有沒有客運是里港做到高雄的? - 有夢最美

請幫忙一下里港到高雄高雄到里港告訴我是哪一個客運的謝~ ... 屏東客運時刻表 ... 搭乘資訊:您從里港搭乘屏東客運8216屏東里港8217高樹8218大津線班車→到屏東站 ... 於 qaz1014078.pixnet.net -

#52.首頁| 屏東汽車客運股份有限公司

屏東汽車客運公司官方網站屏東客運是屏東在地經營超過70年的客運公司,也是屏東地區最主要的公車服務提供者。我們主要的服務項目包含公路客運、市區客運的大眾運輸服務 ... 於 www.ptbus.com.tw -

#53.【1621】 台中→ 高雄 - 統聯客運

去回票. 660元. 詳細票價表. 備註. 配合短端售票實施,本路線再 ... 於 www.ubus.com.tw -

#54.縣直機關黨員幹部在疫情防控中帶頭講政治守紀律作表率_隆麗君

... 大格局、大情懷,時刻以人民群眾為中心,深刻認識帶頭做好和支持疫情防 ... 隨著贛深高鐵的通車高鐵新區建設也同步提速上周包括客運樞紐、中醫院 ... 於 newskks.com -

#55.國立高雄師範大學總務處- 行經燕巢校區公車班次 - NKNU

行經燕巢校區公車班次. 港都客運. 7A港都客運 時刻表 路線圖. 高雄客運. E10小港燕巢城市快線 時刻表 路線圖. E09鳳山燕巢城市快線 時刻表 路線圖. 於 c.nknu.edu.tw -

#56.1015 鳳山村線時刻表- 湖口

【5612 湖口-新竹(經鳳山村)】、【5613 湖口榮民所-(經鳳山村)】, 鳳山村線. 1015 鳳山村線【湖口-新竹(經鳳山村、榮民所、工業區)】班次時刻表(平日). 湖口開, 榮民所 ... 於 www.hcbus.com.tw -

#57.臺北大眾捷運股份有限公司

路網圖及時刻表 · 首末班車 · 無障礙服務 · 自行車上捷運 · 公車資訊. 新聞稿; 捷運搶先報; 活動訊息. 新聞稿. 111-01-07虎虎生風迎新年!臺北捷運線上商城年節伴手禮 ... 於 www.metro.taipei -

#58.高雄客運發車時刻表 93

高雄客運發車時刻表 93.2.7製表. 台南火車站至旗山(里港). 06︰25, 08︰20, 10︰00, 11︰40, 14︰00 ... 旗山南站至鳳山. 05︰50, 06︰50(日加), 08︰40, 12︰15 ... 於 csd.kh.usc.edu.tw -

#60.各車站時刻表- 高雄捷運全球資訊網

捷運橘線:O1西子灣(中山大學)、O2鹽埕埔、O4市議會(舊址)、R10/O5美麗島、O6信義國小、O7文化中心、O8五塊厝、O9技擊館、O10衛武營、O11鳳山西站(高雄市議會)、O12鳳山、 ... 於 www.krtc.com.tw -

#61.20191224 1778A 高雄-草埔隧道-台東搭乘記錄

高雄站, 1000, 3, 3, 表定發車時間, 3, 3 ... 鳳山出口, 1021. 大寮出口, 1024 ... 國光客運50元折價券(上) & 國光客運高雄-安朔車票(下) 於 buslover319.blogspot.com -

#62.高雄市巴士路線列表 - Wikiwand

高雄市市區巴士主管機關為高雄市政府交通局,並由該局將路線釋出予高雄客運、南臺灣 ... 目前高雄市巴士有小港、旗山、鳳山、岡山、南岡山五個巴士公共運輸交匯處。 於 www.wikiwand.com -

#63.日子的風景 - Google 圖書結果

抵達預定的「鳳舞山」民宿,雨雪似乎停了。 ... 詢問民宿主人半田先生客運巴士的時刻表,這位五十多歲方臉短鬚的漢子說,他有點事要進市內,可以順便載我們下山。 於 books.google.com.tw -

#64.港鐵> 巴士資訊 - MTR

富泰. 聚康山莊; 嶺南大學; 彩暉花園; 港鐵兆康站 (南) IMG; 井財街; 雅都商場; 德政圍. IMG (港鐵屯門站); 屯門市中心. IMG (輕鐵市中心站); 屯門官立中學; 恒順園 ... 於 www.mtr.com.hk -

#65.阿羅哈客運alohatransport

阿羅哈客運 · 網路訂位 · 乘車指南 · 乘客服務 · 時刻表 · 訂位查詢 · 企業合作. PrevNext. 顯示班次查詢表. 單程票 來回票. 去程. 搭車日期. 2022/01/08(星期六). 於 www.aloha168.com.tw -

#66.義大醫院

(1)南下國道1號高速公路下楠梓交流道第一個出口(355KM),左轉台22線往旗山方向4.5公里,約5分鐘車程。 ... 港都客運經由義大醫院班車時刻表. 請點網址前往港都客運 ... 於 www.edah.org.tw -

#67.查詢公車動態資訊 - 南投客運

埔里站 埔里站 霧社 廬山; 溫泉 廬山 清境; 農場; 國民賓館 松崗 Puli Station Puli Station Wushe Lushan Hot Spring Lushan Cingjing Farm Songgang 06:00 松崗 06:50 ‑ ‑ 07:10 07:20 06:40 清境 07:30 ‑ ‑ 07:50 08:00 於 www.ntbus.com.tw -

#68.台鐵列車時刻表 - 交通部臺灣鐵路管理局

臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於出發前一週再次查詢時刻表資訊. ※ 本系統係提供票價試算參考,實際票價應以列車實際運行里程及現場售票為準. 於 www.railway.gov.tw -

#69.旗山客運時刻表查詢

將高雄市公車8010區間車(鳳山轉運站捷運大東站-旗山北站)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與停車車站間的距離。 交通服務. 高雄旗山客運. 於 www.intelleality.co -

#70.512 - 公路客運即時動態資訊網

鳳山 轉運站─屏科大. 高雄客運. 票價查詢; 時刻表; 路線簡圖. 往屏科大大門; 往鳳山轉運站(捷運大東站). 詳細資訊/選項. 以路線圖檢視; 以地圖檢視. 高雄客運. 於 www.taiwanbus.tw -

#71.[高雄] 8010路(建國站-旗山北站) - 雲端公車

高雄客運鳳山站(澄瀾砲台) · 鳳山龍山寺 · 黃埔新村 · 東門 · 捷運鳳山國中站(郵局) · 中山東路 · 上埤頂 · 埤頂 · 埤頂派出所 · 中庄 · 新光高中(鳳屏一路). 於 yunbus.tw -

#72.票價時刻表 - 彰化客運

近年來,彰化客運成立多家關係企業,包含彰化遊覽、彰化旅行社、通用資訊等,為旅客提供更多元的服務內容。 ... 彰化-馬鳴山-鹿港 ... 南投-草屯-碧山-員林 ... 於 www.changhuabus.com.tw -

#73.高雄市各區交通費用表

(票價參考來源:高雄市區公車及高雄客運各區段路線). |地點|客運路線「車程. 單程車資往返車資. 鳳山及原「任意線. | 24. 「市各區. 大寮客運8005 「鳳山-溪寮(大寮). 於 www.kh.edu.tw -

#74.2021高雄景點懶人包|周末放假玩高雄 - 滿分的旅遊札記

玩高雄如何抵達景點,除了基本款的搭車導航之外也可以搭高鐵、火車、客運,或是搭配台灣好行唷 ✍優惠高鐵票購買、✍高雄台灣好行路線&時刻表. 於 fullfenblog.tw -

#75.高雄市至嘉義市客運巴士訂票【免手續費】:票價最低NT$ 135起

免預訂及取票手續費,輕鬆賺積分、享折扣,下次預訂車票更划算. 預訂簡單便利. 超過60條熱門客運路線隨你選,班次、價格一目了然. 高雄市→ 嘉義市客運巴士時刻表&票 ... 於 www.klook.com -

#76.Kaohsiung 8041B (Up) (岡山轉運站(岡山火車站)-高雄客運鳳 ...

A diagram of the 高雄市公車8041B (回程)Kaohsiung 8041B (Up)(岡山轉運站(岡山火車站)-高雄客運鳳山站(中山路)) is displayed on the map. 於 transit.navitime.com -

#77.高雄市公車87 (回程) (建軍站(捷運衛武營站) - 測速照相出沒點

測速照相出沒點,將高雄市公車87 (回程)(建軍站(捷運衛武營站)-鳳山轉運站(捷運大東站))的路線圖顯示 ... 公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考( 請勿. 於 speed.iwiki.tw -

#78.高雄-鳳山-旗山 | 8010時刻表 - 訂房優惠報報

8010時刻表,大家都在找解答。8010路公車. 高雄-鳳山-旗山. 首頁/ 乘車資訊/ 市區公車(公路客運). 回到列表. 公車路線圖; 時刻表; 票價說明; 動態資訊. 於 twagoda.com -

#79.花東地區智慧交通輔導及研究發展計畫 - 第 3-88 頁 - Google 圖書結果

本計畫透過電話訪談詢問各業者相關資訊,並彙整現行措施如表 3.5-1。表 3.5-1 公車客運業者預估到站時刻表現行措施項目花蓮客運鼎東客運山線鼎東客運海線太魯閣客運普悠 ... 於 books.google.com.tw -

#80.高雄榮民總醫院急診部-交通資訊

台灣愛巴士紅35路:金獅湖站-高雄捷運凹子底站; 港都客運38:左營南站-榮總; 港都客運39 ... 8021 鳳山-彌陀; 8025 高雄-六龜; 8028 美濃-高雄; 8032 高雄-甲仙 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#81.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#82.高雄汽車客運股份有限公司「JOY H31旗山-多納」公車班次調整

※平日行駛,例假日停駛;本路線里程段次收費。 H31 旗山-茂林-多納 假日時刻表 110.03.01實施. 旗山 ... 於 www.maolin-nsa.gov.tw -

#83.交通食宿 - 佛光山全球資訊網

搭乘高雄客運「哈佛快線」從高鐵左營站經國道10號往返佛陀紀念館、佛光山之間,行程約30分鐘。 · 票價:單程票價70元,半票35元。 · 路線及相關班次資訊詳見高雄客運網站. 於 www.fgs.org.tw -

#84.中壢客運 租車包車遊覽車旅行社旅遊

項次 桃園開 迴龍 預估發車 內壢開; 601限定 桃園開 迴龍 預估發車 1 05:15 05:50 5:20 6:00 2 05:30 06:15 5:40 6:20 3 05:45 06:30 5:30 6:35 於 www.chunglibus.com.tw -

#85.高雄市公車H31路- 维基百科,自由的百科全书

高雄市公車H31,由高雄客運營運,起點站茂林多納里,終點站旗山轉運站,為茂林區的就醫公車路線。 目录. 1 停站; 2 歷史; 3 時刻表. 3.1 往茂林區公所、高客美濃站、旗 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.鳳山-高鐵左營站| 乘車資訊| 高雄汽車客運股份有限公司

公車路線圖;時刻表;票價說明;動態資訊...另欲往高鐵左營站乘客,可選擇搭乘「87路」及「橘11A、B」路線往捷運衛武營站後,轉乘捷...高雄客運集團E11鳳山. 於 diningtagtw.com -

#87.統聯客運高雄→台中時刻表

統聯客運時刻表,班次時刻查詢. 統聯客運的主要營運路線,在於長短程的國道運輸,另外台中市的市區客運運輸也是主要經營項目之一,因此在交通的選擇上以長短程為主, ... 於 www.i-write.idv.tw -

#88.高雄客運時刻表

... 農場→鳳山厝→北鳳雄→角宿路口→高雄看守所→樹德大學→橫山路口→橫山國 ... 德昌路→旗山北站→中華路口→市場→延平路→旗山南站→旗尾國小→旗尾→旗山紙 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#89.【高雄長庚紀念醫院】長庚醫療財團法人

班次一:高雄長庚兒童大樓-鳳山醫院大門口-鳳山大東捷 運站 行駛時間:周一~周五07:30~17:30 周六07:30~11:30 ◎班次二:鳳山 ... 詳細時刻表. 高雄汽車客運 ... 於 www1.cgmh.org.tw