佛光大學歷史系 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧建榮寫的 死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放 和盧建榮的 誰在統治地方:唐宋地方治理文化打造史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛光大學歷史學系(B)也說明:一、目標、特色與自我改善. 【學士班部分】. 1. 宜檢討「回歸歷史之人文學本質」及. 「撰修一代之史」之目標與其所開設. 之課程搭配,以謀求可達成該系所設.

這兩本書分別來自暖暖書屋 和暖暖書屋所出版 。

東吳大學 歷史學系 黃兆強所指導 呂亞韓的 浦起龍及其《史通通釋》 (2013),提出佛光大學歷史系 評價關鍵因素是什麼,來自於浦起龍、史通通釋、史通。

最後網站佛光大學歷史系系學會(@f_g_u_history) • Instagram photos ...則補充:240 Followers, 55 Following, 56 Posts - See Instagram photos and videos from 佛光大學歷史系系學會(@f_g_u_history)

死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放

為了解決佛光大學歷史系 評價 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

死亡文化存有豐富的性別文化訊息 夫婦同穴葬?異穴葬?葬祖墳? 從墓誌中記載的遺言和飾終之典 看性別如何影響喪葬抉擇? 「本土死後世界信仰」與「異邦式死後世界信仰」 鰥夫、寡婦,死後是否選擇相約泉下? 本書主題是死亡文化,在方法上運用新文化史「再現」的概念,以記錄拼湊「過去」事件的一小部分。從北魏末到北宋這段六百年的歷史,由於印刷術尚在萌芽,傳世文獻相當有限,虧得當時的人懂得利用石刻技術留下許多石刻史料,這之中墓誌是一大宗。 墓誌定型之後,文體多係貴族文學形式,即駢體文,敘事結構也有一定的套式,原是喪家至親好友看過後即被封存於墓中的私密文本。八世紀末葉以降,文體日益傾向散

文化,這與韓愈倡導的古文運動有關,這是本書重大發現之一。墓誌另一演變是從私密性生出公開性一路,此緣於喪家找名家寫誌,而傳抄、出版流通更廣。於是私密性墓誌成為文學革命的場域所在,塵世的文學場域仍是駢文的天下。 誌作者為死者生平敘寫的墓誌,再現了瀕死者在臨終場景與探視者互動的狀況,以及交待遺言和飾終之典。東漢以前,中國漢人社會只有一個死後世界,迨進入到五世紀之後的六百年則有兩個死後世界,供瀕死者抉擇。佛教進入中土之後,有愈來愈多人放棄原本固有本土死後世界信仰,改採異邦式、即死後陪侍佛祖的選擇,這對於婦女,特別是守寡有年者,吸引力尤其大,且比男性多得多,這是為何? 在唐代,本土死後世

界信仰畢竟仍居主流位置,講究的是夫妻合葬,以女子而論,最起碼要葬到夫家的家族墓園。要是子女依親長遺命,一不葬配偶墓旁、二不葬在家族祖墳所在,便會受到社會輿論壓力,令執行親長遺命的子女左右為難,不知如何是好。女性是否於死後掙脫性別不平等加諸其身的桎梏? 編輯說明 ◎封面圖片:「唐朝仕女圖」,永泰公主陵壁畫。唐中宗第七女李仙蕙(685-701),遭武則天賜死。中宗繼位後,追封永泰公主。公主陵墓宏大,陪葬品豐富,壁畫鮮豔生動。 ◎本書原名《北魏唐宋死亡文化史》,此為全新修訂版。

浦起龍及其《史通通釋》

為了解決佛光大學歷史系 評價 的問題,作者呂亞韓 這樣論述:

《史通》是我國史學發展上重要的一部理論性的書籍,而現今學子們最容易取得的《史通》讀本是清代浦起龍所通釋的《史通通釋》。與《史通通釋》同時期的還有黃叔琳的《史通訓故補》,但三百年後的今天並不流行,足見《史通通釋》是最優秀的《史通》讀本。浦起龍一生中大部份的時間都在準備科舉,考上科舉後都在從事教職,直到退休致仕後才寫成《史通通釋》。《史通通釋》強調《史通》的重點是「六家」與「二體」,浦起龍對〈六家〉與〈二體〉的解釋也影響了後人的看法。 與浦起龍相比,稍長7歲的黃叔琳是較為嚴謹的,因此他們兩人的兩部書在清代通行時,黃叔琳的評價是比浦起龍高的。但是浦起龍的《史通通釋》較黃叔琳的《史通訓故補》更

為全面,因此即使《史通通釋》在清代有遭受批評,但無損它是截至目前為止注解《史通》最好的本子之一。關鍵字:浦起龍、《史通通釋》、《史通》

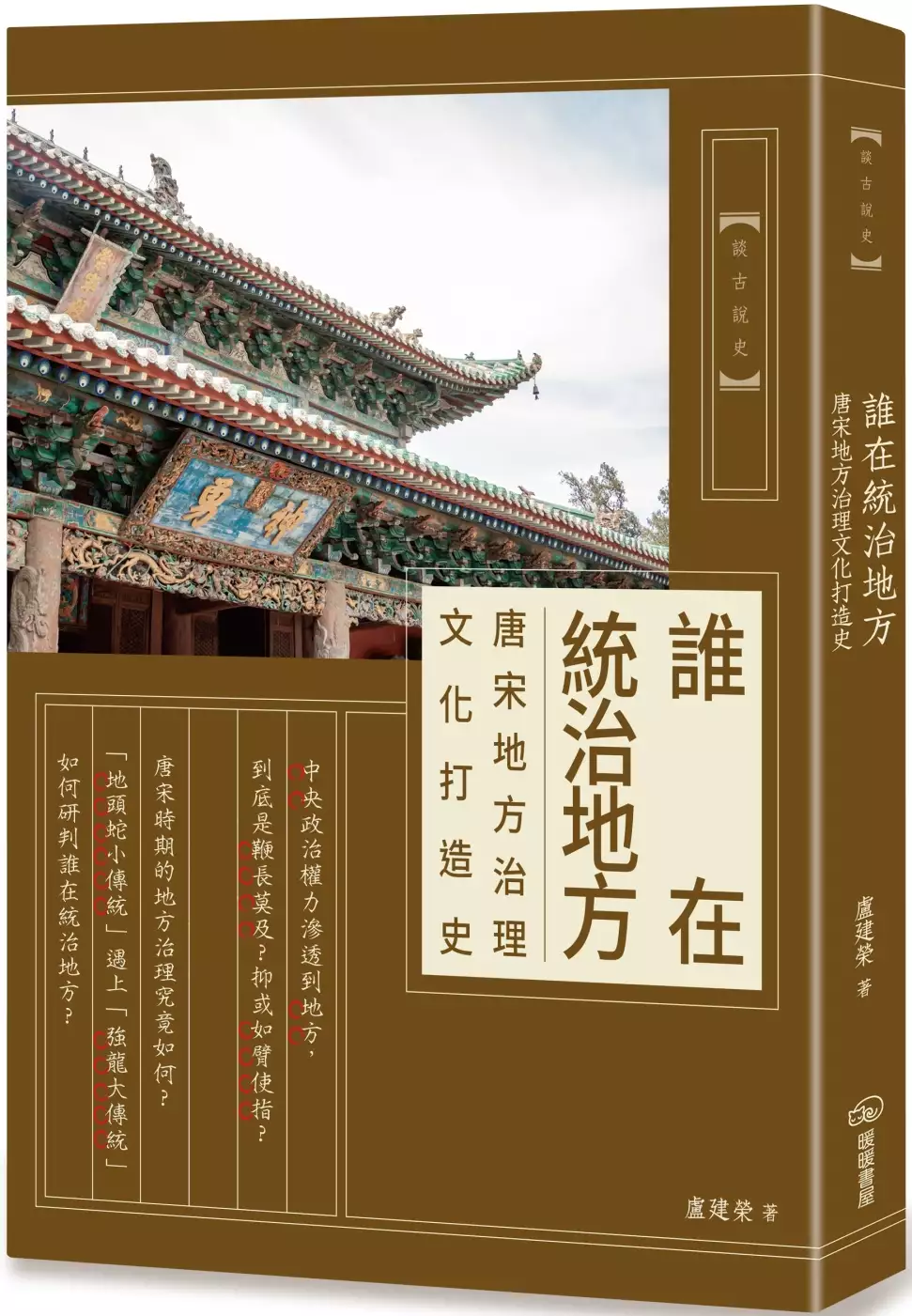

誰在統治地方:唐宋地方治理文化打造史

為了解決佛光大學歷史系 評價 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

唐宋時期的地方治理究竟如何? 中央政治權力滲透到地方,到底是鞭長莫及?抑或如臂使指? 「地頭蛇小傳統」遇上「強龍大傳統」,如何研判誰在統治地方? 是國家派任的流官到地方主政? 還是地方勢力與官衙世吏相互勾結在把持地方? 中國氣候水文和物產,在中古以前已然定型,糧作耕耘仰賴太平洋西南季風帶進的雨水,沿著秦嶺由西往東,降雨量逐次增多。雨量過多,會造成洪澇為害,過少或不雨,則旱災必作,隨之是蝗災。唐宋帝國為穩定糧食充分供應,多以糧倉儲米以濟不時之需。這是以儲糧制和義倉制來因應降雨的不確定性。附帶的因應措施有二:其一,藉祠廟祈雨儀式呼求老天降雨,其二,興作陂塘隄堰蓄水和防洪。 祈雨倘

若有成,地方官馬上面臨蓋廟酬神的壓力。修廟/蓋廟或是修建陂塘和隄堰,乃一縣之大事,屬於公共工程性質,需要募資和糾集工役,工程本身會連帶牽動到官民之間,以及居民之間的利益之分配。這是測試地方官和地方勢力互動的試金石,會再現於一方碑石所刻的記文中。工程操控權誰屬,似乎決定了地方官與地方勢力追逐公共權力途上誰居上手。 本書提供八至十世紀唐帝國華南地方政治/文化經驗,以及宋帝國十至十一世紀不分南北的地方政治/文化經驗。使用「廟/祠記」、「德政/遺愛碑文」、「循吏傳記」和「牧守行為集錄」四種文本史料,解答中國地方治理文化基因設置,與地方實際政情之間錯縱複雜的關係。 本書封面說明 ◎封面圖

片:「解州關帝廟」,中國最大的關帝廟,位於山西運城市解州鎮,是關公故鄉。創建於隋開皇九年(589),宋元至明清不斷重修或重建,現今建築為清康熙四十一年(1702)大火後重建。供奉關帝神龕的崇寧殿,懸掛「神勇」巨匾,由清朝乾隆皇帝欽定。

想知道佛光大學歷史系 評價更多一定要看下面主題

佛光大學歷史系 評價的網路口碑排行榜

-

#1.佛光大學歷史系評價 :: 現在要去哪裡提錢

以下是合作金庫商業銀行在宜蘭縣礁溪鄉的佛光大學(創意科技學院)ATM詳細資料,包含金融機構名稱、地址、縣市、鄉鎮市區:金... 於 atm.moreptt.com -

#2.佛光大學高三畢業生參與本校「升學暨職涯多元活動專案」

二、本校112學年度招生學系: (一)創意與科技學院:文化資產與創意學系、傳播學系、產品與媒體設計學系、資訊應用學系。 (二)人文學院:中國文學與應用學系、歷史學系、 ... 於 www.chsh.chc.edu.tw -

#3.佛光大學歷史學系(B)

一、目標、特色與自我改善. 【學士班部分】. 1. 宜檢討「回歸歷史之人文學本質」及. 「撰修一代之史」之目標與其所開設. 之課程搭配,以謀求可達成該系所設. 於 www.heeact.edu.tw -

#4.佛光大學歷史系系學會(@f_g_u_history) • Instagram photos ...

240 Followers, 55 Following, 56 Posts - See Instagram photos and videos from 佛光大學歷史系系學會(@f_g_u_history) 於 www.instagram.com -

#5.職缺明細 - 教育部大專教師人才網

佛光大學歷史 學系專任教師. 公告單位:, 佛光大學人事室2 ... 需領有教育部頒發助理教授證且受聘於國內外大學院校專任教師5年(含)以上,並檢附原任職 ... 於 tjn.moe.edu.tw -

#6.私立佛光大學 104升學就業地圖

首頁 > 私立佛光大學FGU大學生整合服務. 人文學門. 中國文學與應用學系 · 外國語文學系 · 佛教學系 · 歷史學系 · 文化資產與創意學系. 設計學門. 產品與媒體設計學系 ... 於 www.104.com.tw -

#7.佛光大学_百度百科

2004年,增设历史学系、心理学系、教育资讯学系;增设社会教育学研究所,哲学研究所博士班,传播管理学研究所硕士在职专班。 2006年,改名佛光大学。 2007年,增设佛教学系 ... 於 baike.baidu.com -

#8.[佛光大學FGU]如果你要選擇佛光大學的懶人包 - 吳晏愷KaiyoWu

嗨大家好,我是在105學年進入佛光大學資訊應用學系的吳晏愷, ... 這篇文章除了分享給像要就讀佛光大學的學生, ... 歷史學系. 外國語文學系. 宗教學研究所 ... 於 kaiyo-wu.medium.com -

#9.佛光大學- 维基百科,自由的百科全书

佛光大學 (Fo Guang University),簡稱佛大,位於台灣宜蘭縣礁溪鄉,自1993年開始籌設,前身為 ... 2004年,增設歷史學系、心理學系、教育資訊學系;增設社會教育學研究所,哲學 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#10.佛光大學- 歷史學系(B組)

學系, 學科能力測驗及英語聽力檢定標準, 指定考試採計科目及方法, 同分參酌方式, 選系說明. 歷史學系(B組), ---, 國文 x 2.00 英文 x 1.00 歷史 x 2.00 地理 x 2.00 ... 於 campus4.ncku.edu.tw -

#11.RE:【問題】請問佛光大學風評怎麼樣(24樓個人心情)

其次,我必須實話說「佛光大學是一個風氣散漫的度假村」,遠眺蘭陽,風景好、空氣佳,所謂好山好水好無聊,此經典台詞出自某歷史系老教授口裡,完美 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#12.佛光大學推「全校選課不選系」 按志趣培養雙專長 - 聯合報

楊朝祥指出,為鼓勵學生規畫自己的學習地圖,每個佛光大學大一新生都要繳交「個人發展計畫」自主規畫選課。舉例來說,佛教系學生可跨領域修習蔬食系課程, ... 於 udn.com -

#13.佛光大學-歷史學系(圖像史學與數位人文組)

佛光大學 -歷史學系(圖像史學與數位人文組). 項目. 內容. 學習準備. 建議方向. 修課. 紀錄. 1.本系屬文史哲學群1 ,參考部定必修、加深加廣選修、校訂必修、多元. 於 www.shtcs.com.cn -

#14.佛光大學- 學校介绍

交通:佛光大學位於宜蘭縣礁溪鄉林美村,自雪山隧道開通後 ... 歷史學系: ... 或可選擇專業文史研究機構與歷史作家、出版業與影視平面文案專業人員、美術館、藝廊、 ... 於 www.testnews.com.tw -

#15.[情報] 佛光大學歷史所招生--特色與入學獎學金…

從佛光歷史所畢業一年半了眼看著第一屆歷史系大學部學弟妹們終於要畢業 ... 介紹與追述,歡迎對歷史研究有興趣朋友報名本所的考試: 佛光大學歷史學系 ... 於 www.ptt.cc -

#16.臺灣與中國大陸的高等教育及學術評鑑 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

銘傳大學 1 0 0 元智大學 0 0 0 1 未知國立臺東大學 1 0 0 康寧大學 1 2 0 1 未知 ... 表 45 2009 年上半年大學系所評鑑追踪評鑑與再評鑑認可結果 佛光大學長榮大學 2 ... 於 books.google.com.tw -

#17.佛光大學心理系在PTT/mobile01評價與討論 - 醫院診所健康懶人包

在佛光大學歷史系評價這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者bboy0223也提到今天在美國史丹佛大學演講的EXO Suho https://theqoo.net/2459865669 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#18.摘下媒體有色眼鏡!新聞聲量統計小組邀學者一同把關 - 奇摩股市

台灣藝術大學賴祥蔚老師表示,聲量統計還會對電視新聞製播的內容做正、負面或者中立的評價。希望透過監督,讓新聞背後操縱者能夠中立客觀。佛光大學 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#19.中國大陸研究概論 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

... 是全面打贏「脫貧攻堅戰」之年。61 然而,佛光大學公共事務學系助理教授柳金財認為 ... 在向第二個百年奮鬥目標邁進的歷史關口,全黨務必充分認識做好「三農」工作的 ... 於 books.google.com.tw -

#20.疫情衝擊辦學仍表現優異佛光大學分發率破八成獲肯定 - 蕃新聞

今年資訊應用學系是最熱門的科系,而首度開放申請入學的健康與蔬食產業學系也拿下滿招的好成績,比較特別的是一般大學常設的科系,如中文系、歷史系、 ... 於 n.yam.com -

#21.2022高雄景點懶人包|周末放假玩高雄.超過60個景點.9條主題 ...

吉照故里茶道院原為橋頭糖場廠長的宿舍懷舊歷史建築被保留下來,現在規畫 ... 坐看雲起時人文空間位在高雄岡山,評價挺不錯滴餐廳佔地寬敞,唯美用餐 ... 於 fullfenblog.tw -

#22.聽說歷史系都是怪人- 佛光大學板 - Dcard

聽說歷史系都怪人,而且沒人想跟歷史系系學會辦任何活動,真的假的啊- 佛光大學. 於 www.dcard.tw -

#23.佛光大學經濟系

tw 心動就要馬上行動,歡迎加入佛光大學應用經濟學系國際商務組的行列. ... 夏日宜蘭」回收資源設計創作,以5,000個回收寶特瓶與500 東海大學歷史系於 ... 於 oberforcher.at -

#24.國立東華大學NDHU, National Dong Hwa University - NDHU

國立東華大學教育行政與管理學系獲得行天宮文教基金會贊助,規劃於10月1-2日兩天於吉安國小舉辦英語科技營,現場參與對象為國小三、四年級學生。營隊從招生、課程設計到 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#25.國內大學歷史系所

東華大學歷史學系所 · 嘉義大學應用歷史學系所 · 佛光大學歷史系所. 國立中央大學歷史研究所 32001桃園市中壢區中大路300號(人文社會科學大樓305室)。 於 140.115.197.43 -

#26.臺灣史研究名家論集(共十四冊) - Google 圖書結果

曾任宜蘭大學副教授、教授,嶺東科技大學教授,現為佛光大學文化資產與創意學系教授。早年先治明史, ... 鄧孔昭 1953 年生,福建省三明市人。1978 年廈門大學歷史系畢業。 於 books.google.com.tw -

#27.打造國際化學府佛光大學與馬來西亞拉曼大學規劃合作交流

中央社訊息服務20221005 16:04:26)馬來西亞全國排名第二的拉曼大學, ... 趁此機會與佛光大學人文、管理、樂活等學院院長,以及中文系、歷史系、宗教 ... 於 times.hinet.net -

#28.評柬埔寨詐騙:判斷誰是真正需救援者很重要,新南向政策也 ...

文:陳尚懋(佛光大學公共事務學系教授兼國際長)、 林亮吟(佛光大學研究助理). 在這一兩個月中只要提到「柬埔寨」這三個字就令人聞之色變,在許多 ... 於 www.thenewslens.com -

#29.[心得]背水一戰,回顧過往。(歷史系轉學考心得) - PTT

2012年九月,當我進入宜蘭佛光大學歷史學系後,便在醞釀轉學考這個計畫了。為什麼要轉學?原因還是很簡單,畢竟現在在臺灣學歷還是一個現實層面的問題,國立私立,熱門 ... 於 www.ucptt.com -

#30.【经典下载】戏剧原典书籍—— PDF (待续) - 豆瓣

书籍目录如下: 第136季推荐:《佛光菜根谭》星云著pdf 资源下载地址计算广告:互联网 ... 甜味剂;防腐剂8M] ┣━━《历史哲学引论增订本》张耕华编著复旦大学出版社, ... 於 quitip.country-en-vendomois.fr -

#31.98學年度大學甄選入學第一階段篩選考生與大學校系交叉查榜 ...

科系:佛光大學歷史學系(個人申請) ; 同時篩選通過, 玄奘大學中國語文學系 · 開新視窗. 於 exam.derekr.com -

#32.[問題] 歷史系的就業環境是不是很慘? | 健康跟著走

應用歷史學系ptt - 2019年4月23日—像A大歷史系教授:耶魯大學歷史系博士臺灣大學歷史系 ... 中國文學系2 2 2 1 278.80 39.83 88 中國文學組佛光大學中文與應用學系2 1 . 於 info.todohealth.com -

#33.歷史學系| 大學問- 升大學找大學問

*以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。 111學年度繁星推薦錄取標準 佛光大學歷史學系 ... 於 www.unews.com.tw -

#34.佛光大學歷史學系黃文鴻 - IOH 開放個人經驗平台

佛光大學歷史 學系. 我想成為被失敗耽誤的成功人士. 講座簡介. 我是輸在起跑點的人生失敗組,與歷史學相遇後,決定踏上面對失敗的旅程,勇敢面對陰影,讓史學拓寬看世界 ... 於 ioh.tw -

#35.佛光大學歷史學系 - Facebook

這是佛光大學歷史學系對外的資訊交流平台。 Page · College & university. No.160, Linwei Rd., Jiaosi Township, Yilan County 26247, Taiwan (R.O.C.). 於 www.facebook.com -

#36.臺北市立內湖高級中學: 首頁

2022-01-07, 佛光大學辦理「110學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽」, 其他競賽、學務處, 學務處. 2021-12-23, 國立臺中教育大學科學教育與應用學系辦理2022全國高中職 ... 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#37.交互比較視野下的現代性: 從台灣出發的反省

2003,《近世日本の経済社会》。千葉縣:麗澤大學。郭承書,2013,《清代台南五條港的發展與變遷──以行郊、寺廟為切入途徑》。宜蘭:佛光大學歷史學系碩士論文。 於 books.google.com.tw -

#38.佛光大學歷史系招生@ 捷惠,捷絲旅,捷若琳,捷陽光電

從佛光歷史所畢業幾年了,貼招生海報宣傳一下佛光歷史系,希望對於從事歷史研究有興趣 ... 師資李紀祥教授人文學院院長、歷史學系主任中國文化大學博士學術領@ @ ppdiasws. 於 blog.xuite.net -

#39.佛光大學辦理104學年度碩士班甄試招生 - 處務公告

(二)人文學院:中國文學與應用學系碩士班、歷史學系碩士班、外國語文學系碩士班、宗教學研究所 ... 佛光大學辦理104學年度碩士班甄試招生,歡迎各級學校教師踴躍報考。 於 news.hlc.edu.tw -

#40.檢視詳細資料 - 全國大學先修課程暨認證資訊平台

# 課程編號 先修課程/ 認證考試名稱 學分數 授課教師 授課方式 認抵學校 認抵系所 1 000711001 微積分. Calculus 3 張宜武 實體授課 佛光大學 歷史學系 2 11101MATH0001 微積分一. Calculus (I) 3 顏東勇 線上授課 佛光大學 歷史學系 3 MA1001‑7 微積分. Calculus 4 黃榮宗教授 實體授課 佛光大學 歷史學系 於 cis.ncu.edu.tw -

#41.林慶彰教授七秩華誕壽慶論文集 - 第 701 頁 - Google 圖書結果

這些大學研究生歸屬的系所,除「中文領域」的科系、 34 32 七位同名同姓者: ... 七人、元智大學:五人、新竹教育大學:五人、靜宜大學:五人、佛光大學:四人、明道大學:四 ... 於 books.google.com.tw -

#42.王舒津| 國立臺北大學歷史學系

王舒津. 職位: 副教授. 學歷:倫敦大學亞非學院藝術與考古博士 專長:藝術史. 經歷. 開設課程. 中國文物藝術史. 研究成果與著作目錄. 其他. 佛光大學歷史學系暨研究所- ... 於 history.ntpu.edu.tw -

#43.我念歷史研究所,我驕傲!-有問必答專區 - 1111職涯論壇

我念歷史研究所,我驕傲!-佛光大學. 我就讀應用外語系,會想報考佛光大學歷史研究所,除了自己對於歷史相當有熱情(國內外都超有興趣,尤其是拿破崙這 ... 於 www.jobforum.tw -

#44.佛光大學歷史學系(暨研究所)介紹 - TUN大學網

TUN大學網-整理佛光大學歷史學系(暨研究所)系所簡介、系所特色、招生資訊、畢業出路、錄取分數、註冊率、考古題,讓大學生深入了解歷史學系(暨研究所)特色、必備 ... 於 university.1111.com.tw -

#45.臺灣佛光人間佛教出版與傳播研究 - Google 圖書結果

而佛光大學校長趙寧也表示,星雲大師創造臺灣的奇跡,世界的奇跡,更是人類的奇跡。 ... 他為弘法努力學習新知;大師將佛教西傳,更創造了佛教的歷史;他對宗教一律平等, ... 於 books.google.com.tw -

#46.【轉知】佛光大學「升學暨職涯多元活動專案」

轉知佛光大學敬邀貴校高三畢業生參與本校「升學暨職涯多元活動專案」,請有興趣的 ... (二)人文學院:中國文學與應用學系、歷史學系、外國語文學系。 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#47.佛光大學歷史學系

... 魏永安、邱鈺淳,策畫畢業成果展,各方參展人士給與高度評價,策展成果優異。 ... 活動, 【活動】佛光大學歷史學系職涯探索暨發展講座–「為文物說書:博物館教育 ... 於 history.fgu.edu.tw -

#48.「思想史中的近代世界:方法與實踐」第三、四次讀書會紀要

講題:, 思想史中的近代世界:問題探討與文章回顧. 主持人:, 陳建守教授(中央研究院近代史研究所). 與談人:, 韓承樺教授(佛光大學歷史學系) 於 mingching.sinica.edu.tw -

#49.佛光大學歷史學系(A組) 111年個人申請 - University TW

提供111年佛光大學歷史學系(A組)個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供110年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#50.佛光大學歷史學系 - ColleGo!

ColleGo! 大學選才與高中育才輔助系統,自主驅動、適性揚才,找到適合你的學群學類與學系. 於 collego.edu.tw -

#51.佛光大學歷史學系(A組)-109年大學指考榜單查詢-www.com.tw

佛光大學 (3341) 歷史學系(A組) 共計錄取 : 9 人 其他科系. 採計加權值 : 國文x2.00 英文x1.00 歷史x2.00 地理x2.00. 一般生錄取分數 : 289.75 同分參酌 : *. 於 www.com.tw -

#52.學術活動紀實 - 國立臺灣大學歷史學系

時間:2022.09.02; 主講人:Erica Charters/Professor of the Global History of Medicine, Faculty of History, University of Oxford; 與談人: 李尚仁/中研院史語 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#53.疫情衝擊辦學仍表現優異佛光大學分發率破八成獲肯定 - 中央社

今年資訊應用學系是最熱門的科系,而首度開放申請入學的健康與蔬食產業學系也拿下滿招的好成績,比較特別的是一般大學常設的科系,如中文系、歷史系、 ... 於 www.cna.com.tw -

#54.第十屆國軍軍人武德與品格教育學術研討會論文集 - Google 圖書結果

... 00 茶敘國防大學佛光大學通識教育中心黃埔軍校「親愛精誠」公共行政系任校訓所 ... 40 周年之武德典陳良沛張文杰人的歷史圖像劉易範談國軍武德將軍副教授教之傳承 ... 於 books.google.com.tw -

#55.佛光大學歷史學系(A組) - 109年大學| 科大交叉查榜-www.com.tw

學測應試號碼. 校系名稱[同時顯示科大與一般大學校系] ; 正1. 高*珆. 考:國立華僑高中. 分發錄取. 佛光大學 歷史學系(A組). 正1. 佛光大學 文化資產與創意學系(文化觀光組). 於 www.swissvoice.com -

#56.范純武Chun-wu Fan 教授 - 東海大學歷史系

佛光大學, 歷史學系, 助理教授, 2003.08~2007.07. 元智大學, 中文系, 兼任副教授, 2012.08~2013.07. 華梵大學大學, 通識教育中心, 兼任講師、助理教授 ... 於 history.thu.edu.tw -

#57.佛光大學心理系好嗎 - Saicm

其次,我必須實話說「佛光大學是一個風氣散漫的度假村」,遠眺蘭陽,風景好、空氣佳,所謂好山好水好無聊,此經典台詞出自某歷史系老教授口裡,完美詮釋了佛光大學慵懶 ... 於 saicm.mk -

#58.佛光大學歷史學系系友會:: 痞客邦::

FguHistoryAlumni(FguHistoryAlumni),部落格分類:社團組織. 於 fguhistoryalumni.pixnet.net