台北市人民團體地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KeithLowe寫的 25座二戰紀念碑教我們的事:我們是定義歷史的人,還是歷史的囚徒? 和김동진的 朝鮮牛之味:看牛肉如何餵飽一整個近代韓國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人民團體 - 臺南市政府社會局也說明:人民團體 · 回上一頁 · 回最上面.

這兩本書分別來自八旗文化 和臺灣商務所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蘇建州所指導 羅婧婷的 媒介化視域下的互動影像研究 (2021),提出台北市人民團體地圖關鍵因素是什麼,來自於媒介化、互動影像、媒介邏輯、傳播形定。

而第二篇論文中國文化大學 觀光事業學系觀光休閒事業碩士在職專班 何慧儀教授所指導 鄭乃禎的 創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例 (2021),提出因為有 擴增實境、虛擬實境、創新擴散理論、創新抵制理論、鑽石模型理論的重點而找出了 台北市人民團體地圖的解答。

最後網站會員服務 - 中華民國內部稽核協會則補充:1. 站名:南京三民路口(南京東路上) · 2. 站名:榮民服務處/博仁醫院(光復北路上) · 3. 詳細地圖請參考台北市大眾運輸及公車路線查詢系統http://www.taipeibus.taipei.gov.

25座二戰紀念碑教我們的事:我們是定義歷史的人,還是歷史的囚徒?

為了解決台北市人民團體地圖 的問題,作者KeithLowe 這樣論述:

我們是定義歷史的人,還是歷史的囚徒? ★扣合108課綱,培養歷史素養最佳讀物★ 從波蘭奧斯威辛集中營到日本廣島原爆屋頂, 從菲律賓麥克阿瑟登陸紀念碑到義大利墨索里尼之墓…… 人們豎立紀念碑是向英雄致敬,還是緬懷惡人? 是為走向新生,還是直視暴力? 各國紀念二戰的方式,為何都截然不同? 紀念是為了總結過去的傷痛,還是打造新的神話? 最會說故事的二戰史學家,揭露舉世的記憶錯誤,看見爭議歷史的多方觀點 ==================== 第二次世界大戰結束後,世界各國紛紛豎立了紀念碑,從俄羅斯到德國,從廣島到南京,形形色色的紀念碑散落各地,以總

結、緬懷並傳承七十多年來的經驗與傷痛。然而,各國紀念二戰的方式,為何都截然不同?這些紀念碑反映出人們的價值觀,但每個社會都可能自欺欺人,紀念是為了總結過去的傷痛,還是打造新的神話? 在《25座二戰紀念碑教我們的事》中,齊斯.洛韋檢視各國在二戰期間的經歷與人民對戰爭的態度,勾勒出人們與紀念碑及其象徵之間的關係。他指出,人們透過豎立紀念碑,以紀念過去之名,實則是在重建對過往傷痛的主導權、刻劃善惡之間的界線,甚至描繪對新時代的期許與想望。書中細細探討: ◆戰爭都結束七十年了,為什麼俄國如今還熱衷於建造新的戰勝紀念碑? ◆美國人敬重他們的戰爭英雄,甚至奉其為聖人,為什麼這對歐洲人來說很

難理解? ◆即使唾棄墨索里尼政權,為什麼他葬身的小鎮如今仍把他的墳墓當成聖地保護? ◆日本是二戰戰敗國,但也需為死者哀悼,為什麼供奉軍人的靖國神社始終爭議不斷? ◆奧斯威辛集中營如今已成為大屠殺的象徵,為什麼此地對世人的意義如此與眾不同? ◆發生在廣島與長崎的原爆震撼了全世界,為什麼日本在災後卻從未責難轟炸者? ◆聯合國總部處處洋溢世界和平的願景,為什麼這對聯合國來說似乎越來越遙不可及? 歷史是身分認同的基礎,當人們用花崗岩和青銅建造紀念碑時,就是在把價值觀與國族情感全部投射在紀念碑上。然而,儘管世界從來不停止變化,人類蓋的紀念碑卻永遠囚禁於某個時間點。這導致紀念碑雖

然訴說了幾十年、甚至數百年前的回憶,卻不見得總是能代表人們當下所珍視的價值觀。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 本書關注二戰紀念碑的獨特之處,說明這類紀念碑之所以特別被重視、極少面臨遭拆除的命運,就在於人們對二戰英雄、烈士、狂人,乃至對戰爭中的末日意象與戰後復甦的理解,並非各自獨立,而是相輔相成。書中分為五大部分,分別從不同角度檢視二戰紀念碑的意義: ◎第一部「英雄」 介紹幾座名氣最大的戰爭英雄紀念碑,例如菲律賓的麥克阿瑟將軍登陸紀念碑、波蘭的「四名沉睡者」紀念碑。同時會告訴你為什麼它們在所有二戰紀念碑裡最受人詬病,因而有跡象顯示它們最有可能被

推倒或拆除。 ◎第二部「烈士」 探討世人憑弔二戰殉難者的紀念碑,說明這類紀念碑除了讓人們理解充滿苦難的過去、重新振作,同時也可能誘導人們沉溺於過去,反而導致國內外更多衝突的發生。例如南京大屠殺紀念館,自落成以來就引發中日之間爭議不斷。 ◎第三部「怪物」 細數那些為了銘記二戰中幾樁重大惡行而打造的場址,進一步探討建立與參觀這類場所的重要性與爭議。在本書敘述的所有紀念碑當中,這類紀念碑拋出了幾乎無法解決的道德難題。例如,希特勒自盡的地下堡壘,該如何處理才能不致變成一座神龕。 ◎第四部「浩劫」 敘述那些為了銘記二戰所帶來的毀滅性破壞與災難的紀念碑,例如日本廣島的原爆圓頂

屋、法國格拉納河畔的奧拉杜小鎮。這類紀念碑除了提醒人們戰爭的殘酷代價,也訴說人們面對生命中難以承受的傷痛時,如何向外界解釋自身的經歷,以及傳達「歷史絕不能重演」的訊息。 ◎第五部「重生」 闡述二戰後所建立的數個象徵新時代與和平來臨的紀念碑,例如聯合國安理會議事廳的壁畫、以色列的猶太大屠殺紀念館的陽台。這類紀念碑大多以非傳統的姿態出現,在凝聚人心之際,也象徵了我們難以企及、卻也無法輕易放棄的理念。 世人對於二戰的集體記憶,在本書中有著各種詮釋,而本書帶給我們的挑戰,正是關於紀念行為的複雜性、歷史與記憶之間的界線,也幫助我們進一步探問當今社會上許多強大象徵所標誌的意義——畢竟,如果

沒有狂人的殘暴行徑,英雄不會受到如此尊崇;如果沒有無辜烈士的死傷,宛如怪物的狂人不會更顯可怕;如果不曾面對無所不催的末日景象,人們就不會對重生抱持強烈渴望;如果重生不可能發生,那麼英雄主義就不具意義。 近年來,世界各地有許多紀念碑與雕像遭到拆除。它們象徵過時的思想、有爭議的榜樣,因而在人們接二連三的抗議與反抗之下,逐漸在人們眼前消失。在強調歷史正義與轉型正義的浪潮之下,有些物件遭到摧毀、一切痕跡都被抹去,有些則比較幸運,被集中移放到雕塑公園中展示,讓欲了解過去的人們有著力之處。然而,如果我們曾經讚許銘刻於紀念碑的價值,今天卻期待能掙脫其束縛──那麼,我們究竟是定義歷史的人,還是歷史的囚徒

?本書將與讀者一同思索這個問題。 得獎紀錄 ★《泰唔士報》2020年最佳好書 ★《旁觀者》雜誌2020年度選書 ★《星期日郵報》2020年度選書 ★《週日泰唔士報》2020年最佳好書 ★《每日郵報》五星評價 ★國外媒體讚譽、亞馬遜網路書店讀者4.5分高分評價 齊聲推薦 王志弘|台大建築與城鄉發展所教授 王盛弘|聯合報副刊副主任、作家 宋怡慧|新北市丹鳳高中圖書館主任 李明璁|社會學家、作家 阿潑|轉角國際專欄作者、《憂鬱的邊界》作者 黃春木|台北市立建國高級中學歷史科教師 黃惠貞|歷史教師深根聯盟發言人 楊斯棓|醫師、《人生路引》

作者 蔡依橙|「陪你看國際新聞」創辦人 盧郁佳|作家 ──深度尋訪.一致推薦 盛情推薦 「本書可以視為一本以二戰為主題的深度旅遊書,然而又不僅是旅遊的獵奇。作者洛韋像一位資深導遊般侃侃而談每個紀念物背後的故事,讓讀者在「原來是這樣啊!」的驚嘆之外,同時感受到歷史的重擊。這種在腦門、在心靈上形成的思想風暴,也叫我們忍不住去想『生而為人,所求為何?』的大哉問。我去過作者所列的二十五座紀念碑的其中七處,書中所言讓我覺得彷彿再次親臨現場,記起當時的感動和深思:只有真誠面對歷史,包括對自己(的政治意識形態)有利的和不利的,理解紀念碑彰顯和掩蔽的,我們才理解了今日,也才可能培養出面對未

來的能力。」──黃惠貞,歷史教師深根聯盟發言人 「《25座二戰紀念碑教我們的事》一書,教我們品碑文。碑文的主角,有豪氣萬千的英雄,有以身殉難的烈士,也有殺人如麻的殘暴狂人。有些碑文凸顯戰爭給人強烈的末世感,有些則著墨戰後如新芽萌發的重生想望。讀著本書,我想起閃靈樂團〈暮沉武德殿〉的歌詞:『厝崩橋㽎眾生掣,霆雷爍爁天烏陰,砲火銃聲獨裁者,邪氣屍臭魔神仔。』也想到另一本書《不屈服的島:台灣民主地圖完結卷》,作者余杰深刻描寫了二十五處台灣民主化歷程重要景點,讓我們得以更全面地理解當前的民主。透過本書的二十五座碑文,我們對二戰的狂人或英雄,末日與重生,咀嚼之餘,也重新省思。」──楊斯棓,醫師、《

人生路引》作者 海外好評 「本書令人嘆服……思緒縝密、引人深省,有時也充滿爭議。無論你贊成替先人立像,還是要推倒這些雕像,都該好好讀一下洛韋這本內容敏感、驚世駭俗的奇書。」──馬克斯.赫斯汀(Max Hastings),英國知名歷史學家及記者 「這本書正好趕上時代潮流,巧妙結合歷史、藝術評論和旅行見聞……洛韋深切感受每處遺址或善或惡的道德力量,是引領我們參觀書中各紀念碑的最佳導遊。」──《泰晤士報》(The Times) 「令人信服且十分有力……洛韋著眼於不同國家紀念二戰那場血腥衝突的方式,關注它為我們仍生活其中的世界所打造的局面。《25二戰紀念碑教我們的事》這本書所做的、

甚至處理得極好的,就在於它解釋了為什麼國家內有一群人首先建造了紀念碑,而他們後來又是如何因應政治與國際關係的變化,重新理解與處置這些紀念碑。」──《華爾街日報》(Wall Street Journal) 「本書題材取捨合理公正,讓人重新理解一些不平凡的戰爭故事,同時提供饒富趣味的見解,透視不同國家如何記憶或是否認有關國族身分認同、戰爭的榮耀及恐怖等問題……這是關於第二次世界大戰最令人激賞的著作之一。」──《旁觀者》雜誌(The Spectator) 「洛韋所選的案例頗有獨到之處,或許對某些團體來說並不討喜……他深入洞察紀念碑與紀念館,揭露人們從表面難以覺察的一切。」──《科克斯書評

》(Kirkus Review)

媒介化視域下的互動影像研究

為了解決台北市人民團體地圖 的問題,作者羅婧婷 這樣論述:

互動影像作為一種媒介並不是在數位媒體時代才誕生,其在活動影像誕生伊始就已經存在。但在以往的研究中互動影像被作為一種媒體(media)進行探討,但媒體擠壓了中介物、技術和組織機構三種意義。若繼續將其作為媒體進行研究則無法觸及互動影像的本質,只會停留在其表徵層面。有鑒於此,本研究提出將互動影像作為一種媒介(medium),並在媒介化視域下對互動影像媒介進行研究,通過揭示機械化波動階段、電氣化波動階段、數位化波動階段和數據化波動階段中互動影像媒介邏輯,探勘其如何在各個波動階段被實踐、被理解、被傳播、被運用。本研究試圖打造適用於互動影像的媒介化研究模型,並在歷時性維度上探索不同波動階段中互動影像的共

時性發展,提取每個波動階段中互動影像媒介的關鍵詞,在用經驗檢視研究模型的同時,建構出不同時期互動影像媒介的譜係,揭示其在不同的媒介化波動階段的樣貌,回答互動影像是什麼這一問題。由於研究內容跨越了媒介化的不同波動階段,故本研究將多種研究方法相結合,針對不同時期的互動影像特征採取對應的研究方法進行探討。首先,在研究進行之前,用焦點團體訪談法對互動影像相關主題進行初探研究,更寬泛的對研究主題進行了解。其次,針對研究中的歷時性觀點,在機械化波動階段和電氣化波動階段,主要採用實物分析法對互動影像相關資料進行收集和分析。此外,數位化波動階段和邁向數據化的波動階段中,則採用深度訪談和大數據分析法進行探討。本

研究通過探索互動影像媒介化過程發現,互動影像的發展既沒有遵循Kunn的範式模型,也没有遵循尖锐的認知斷裂的 Foucault式模型。而是遵循Hayles在關於控制論与后人类的研究中,提出的序列化(seriation)觀點,即是一种重複與創新相互交疊的模式。且在不同的媒介化波動階段中,互動影像媒介呈現的媒體表現形式是多元的,同時各階段的人工製品也表達出該時期互動影像的主要觀念。本研究首次用一種建構主義的方法詮釋互動影像,為該領域的後續研究奠定學術基礎。

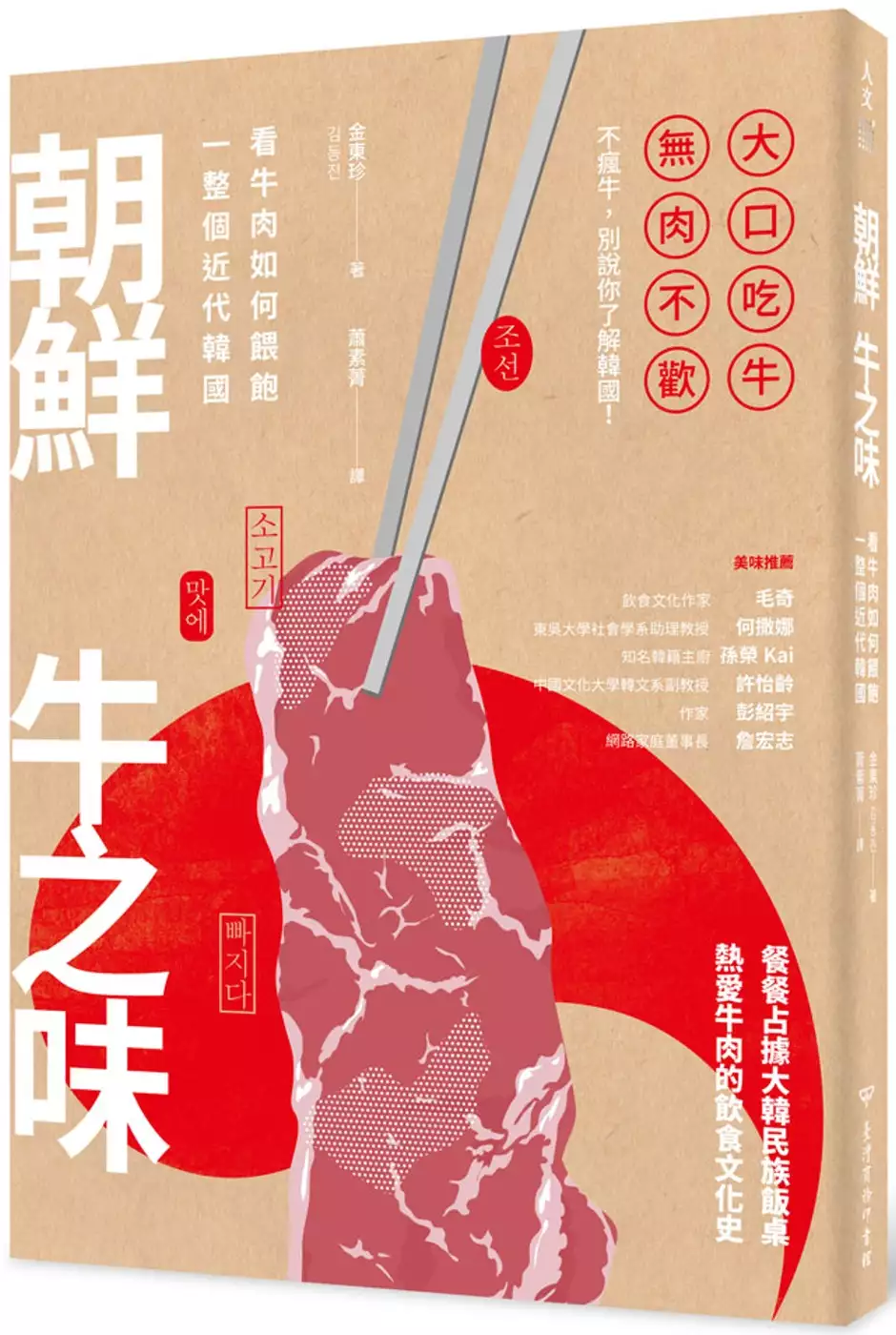

朝鮮牛之味:看牛肉如何餵飽一整個近代韓國

為了解決台北市人民團體地圖 的問題,作者김동진 這樣論述:

大口吃牛,無牛不歡! 不瘋牛,別說你了解韓國! 餐餐占據大韓民族飯桌,熱愛牛肉的飲食文化史 究竟從何時開始,被視為一國農業根本的牛,成了所有人桌上的美食佳餚? 透過牛來了解朝鮮時代的歷史、文化及生活。 朝鮮時代以農為本,牛占有相當重要的一席之地,因為一頭牛的勞動力可以取代少至五人多至十餘人的份量,也因此根據家中有幾頭牛,生活品質也會全然不同。所以國家飼養牛,對百姓有所貢獻,而百姓也盡自己努力來養牛。可以說牛的數量就是朝鮮時代的國力象徵。 但與此同時,牛在朝鮮也是美食之一,珍貴的家畜常會被端上宴席。人口約一千五百萬左右的十七世紀後期,一天屠殺約一千多頭牛,所以國家也經常

發布「牛禁令」,嚴格取締屠殺牛隻,但並沒有阻止朝鮮時代的人民對於牛肉的喜愛。本書透過大量的歷史資料,讓讀者一窺朝鮮時代對於繁殖牛隻的努力,同時也讓我們看看朝鮮時代的人民對牛肉美食的熱愛。 除了餵飽國王與菁英的肚子,也讓人民的錢包滿滿。 牛肉,就是朝鮮時代前進的動力! 上至國王,下至百姓,在朝鮮時代,牛肉總是充斥在人民的生活之中。不管是要成為國王或即將成為國王,都要吃牛肉,因為牛肉就象徵著一國之君。若未經過國家核准就食用牛肉的話,甚至可視為是要掠奪王位的逆賊。明宗時,朴世蕃在國王即位初期與一群住在社稷洞的武人捕捉牛隻,因此以「逆謀之嫌」的理由被處決。朝鮮前期武人南怡為了調養滋補體

弱的身子而吃了牛肉,也以國殤中的理由被逮捕;當時還在他家的廚房中發現了幾十斤的牛肉。 此外,在朝鮮時代,牛肉更是精英分子成均館儒生家中不可缺少的日常飲食。成均館儒生用牛肉來滋補因認真讀書而精疲力竭的身心,國家也特准這些儒生可以盡情享用牛肉,剩下的牛肉再給被稱為「懸房」的牛肉專賣店販賣。經由此方式販賣的牛肉,不僅成為成均館儒生經濟的後盾,也被用來當作營運國家機關的費用。 本書以獨特視角及嚴謹的資料解讀,從飲食文化面切入探討韓國的歷史。無論你是牛肉愛好者,還是對牛肉敬謝不敏,在韓風席捲全世界的此時,都能從中窺見韓國文化有趣的一面,進而更加理解這個獨特的民族。 美味推薦 毛 奇│

飲食文化作家 何撒娜│東吳大學社會學系助理教授 孫榮Kai│知名韓籍主廚,三立都會台「型男大主廚」客座主廚 許怡齡│中國文化大學韓文系副教授 彭紹宇│作家 詹宏志│作家,網路家庭董事長 (按筆劃序) 「在朝鮮王國,要當王者,要打贏勝仗,想當人生勝利組,都得吃牛肉才可以,沒有一種動物的肉比牛肉在韓國有更大的象徵力道。讀本書如庖丁解牛,可清楚了解韓國的牛肉食用歷史。」──飲食文化作家,毛奇 「牛肉是最初把我帶入韓國研究的起因,這本書解答了我多年來對於韓國人愛好牛肉現象的疑惑,有趣又長知識。」──東吳大學社會學系助理教授,何撒娜 「有趣的主題加上嚴謹的考證,

本書將帶領讀者從自家餐桌穿越到朝鮮時代!」──中國文化大學韓文系副教授,許怡齡

創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例

為了解決台北市人民團體地圖 的問題,作者鄭乃禎 這樣論述:

台灣觀光產業已經達到成熟,而要如何持續保持現有的旅客並且吸引更多潛在旅客是一個很重要的課題。近年來,擴增實境Augmented Reality(AR)和虛擬實境Virtual Reality(VR)的技術及其應用從各個角度受到越來越多的關注。儘管對於AR/VR的技術及不同目的之應用的研究數量激增;但是,AR/VR創新科技的實際應用在旅遊行業卻是被忽略的領域。本研究以文獻回顧及專家訪談,對AR/VR創新科技應用於觀光旅遊產業的實際案例有所描繪;同時採用創新擴散與創新抵制理論,解釋AR/VR創新科技在旅遊行業受到侷限的原因;最後,用鑽石模型理論分析,對台灣觀光旅遊業者及政府相關單位提出實際可行的

建議。本研究發現:擴增實境Augmented Reality (AR)和虛擬實境Virtual Reality (VR)的創新科技是一種激發真實旅行和提升體驗的技術。AR/VR提供新的體驗價值方式,增進旅遊動機,為觀光旅遊行業長期保持競爭力。最後,本研究根據結果提出建議方案以及未來研究方向之建議。

想知道台北市人民團體地圖更多一定要看下面主題

台北市人民團體地圖的網路口碑排行榜

-

#1.北市兒童月系列活動昨啟動| 中華日報

台北市 副市長蔡炳坤30日在士林國小宣布,今年兒童月系列活動內容及相關 ... 組合等;歡樂地圖邀集全市各大主題場館及店家提供多項優惠給台北市兒童, ... 於 www.cdns.com.tw -

#2.台灣打桌球地圖

本地圖由桌球愛好者聯盟 提供,歡迎轉載使用,轉載時請註明出處! 本地圖目前共收錄: 558處場地資料 ... 基隆市(16). 和明桌訓 ... 台北市(78). 乒乓世界訓練中心. 於 www.twlttf.org -

#3.人民團體 - 臺南市政府社會局

人民團體 · 回上一頁 · 回最上面. 於 sab.tainan.gov.tw -

#4.會員服務 - 中華民國內部稽核協會

1. 站名:南京三民路口(南京東路上) · 2. 站名:榮民服務處/博仁醫院(光復北路上) · 3. 詳細地圖請參考台北市大眾運輸及公車路線查詢系統http://www.taipeibus.taipei.gov. 於 www.iia.org.tw -

#5.記憶友善地圖

北市 聯合醫院推動記憶友善社區因此結合社區中友善的商家及組織,讓民眾能快速找到社區各種資源, ... 公益團體. 居家安寧. 照顧者支持. 居家護理. 疑似篩檢. 瑞智學堂. 於 dementiafc.tpech.gov.tw -

#6.聯絡資訊 - 國家通訊傳播委員會

單位 聯絡電話 傳真號碼 辦公地址 仁愛大樓服務窗口 0800‑177‑177 (02)2343‑3994 臺北市中正區仁愛路一段50號 濟南大樓服務窗口 0800‑177‑177 (02)2343‑3994 臺北市中正區濟南路二段 16號 綜合規劃處 (02)3343‑8156 (02)2343‑3938 臺北市中正區仁愛路一段50號 於 www.ncc.gov.tw -

#7.讓愛延續永不妥協-RCA員工關懷協會捐贈法律扶助基金會記者會

代表法扶會接受捐贈的范光群董事長表示,本次舉辦記者會是為了表達對關懷協會的敬佩與感謝之意,並讓社會大眾知悉關懷協會的善行義舉。范光群強調關懷協會 ... 於 www.laf.org.tw -

#8.社會團體工作 - 台大課程地圖

開課年度, 課號, 班次, 課名, 學分數, 全半年, 授課教師, 時間(教室). 99-2, SW2005, 01, 社會團體工作, 3, 2, 熊秉荃, 三678 (社207). 於 coursemap.aca.ntu.edu.tw -

#9.住院就診須知 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

詳情請參考新北市衛生局網站:http://www.health.ntpc.gov.tw「醫療補助專區」。 若您對醫療費用有困難需要協助之處,可洽詢護理站或社會工作室。 注意事項. 於 www.ntuh.gov.tw -

#10.新北市政府教育局

為配合本府機房空調歲修,學術網路、各項資訊系統及網站服務於4月1日(星期五) 18:00 至4月5日(星期二) 9:00 暫停服務,造成不便,請見諒! 於 www.ntpc.edu.tw -

#11.系友會介紹 - 國立臺北大學公共行政暨政策學系

第一條本會名稱為中華民國國立臺北大學公共行政暨政策學系系友會(以下簡稱本會)。 第二條本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體,以凝聚系友情誼,加強系友團結, ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#12.地圖導覽 - 臺灣高等檢察署

地圖 導覽. 回上一頁; 友善列印. 1 地圖導覽. 共1筆資料,第1/1頁, 每頁顯示筆數 ... 地址:100203 臺北市中正區重慶南路一段124號 地理位置圖. 總機(02)2371-3261 於 www.tph.moj.gov.tw -

#13.買房不用想像!國家底圖3D化看地圖就能身歷其境| 房市話題

買房子查地圖不用再發揮想像力!內政部表示,為建構網路智慧化 ... 聯合報記者侯俐安/台北即時報導 ... 防疫期間內政部:人民團體及合作社可視訊開會. 於 money.udn.com -

#14.104人力銀行_一零四資訊科技股份有限公司

公司位於新北市新店區。 ... 新北市新店區寶中路119號3樓(231) ... 升學就業地圖:https://www.104.com.tw/jb/career/ 職業適性 ... 於 www.104.com.tw -

#15.新聞:周圍有哪些值得幫助的人?問「好事地圖App」就對了

在台北市重慶北路一段和華陰街口的弱勢攤販「鍋貼爺爺」,被收入「好事地圖」裡,使用者 ... 專案發起人陳彤萍說,社群網路上其實有很多人和團體會報導一些弱勢攤販的 ... 於 npost.tw -

#16.GEPT全民英檢網

LTTC官網 · LTTC課程網 · 小學英檢 · 英文版 · 網站地圖 · 加入粉絲團. 下載專區. 報名須知 · 身心障礙協助申請表(聽讀) · 身心障礙協助申請表(說寫) · 團報明細表 ... 於 www.gept.org.tw -

#17.臺北市中山健康促進協會第5屆第1次會員大會暨理監事選舉

臺北市中山健康促進協會第5屆第1次會員大會暨理監事選舉,敬邀各位會員踴躍出席參加! 發布機關:臺北市中山區健康服務中心; 發布日期:2019/12/13. 於 www.zhongshan-healthycity-taipei.org.tw -

#18.原士林公會堂 - 國家文化資產網

北市 文化文資字第10632904600 ... 原為日據時期士林公會堂,為人民團體、學校、社團等舉行各種活動與交流之場所,呈現出 ... 臺北市士林區大東路145號. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#19.臺北市- 维基百科,自由的百科全书

1897年日本政府為在臺北城進行地下水道修建工程,利用現代測量儀器繪製《臺北及大稻埕、艋舺略圖》,精準紀錄臺北城廓與街道樣貌,相較於之前不精確的中式地圖,更能滿足 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.社團法人台北市野鳥學會

本會以促進國民保護野生鳥類及其棲生環境,並倡導有關野生鳥類之「欣賞、研究與保育」工作;期許培養國民高雅知性情操與保護自然環境觀念,共同維護野鳥族群的繁衍及 ... 於 www.wbst.org.tw -

#22.臺北市市政大樓室內電子地圖

... 6F - 會計及決算科, 6F - 文化資產科(1), 6F - 文化資產科(2), 6F - 養護工程隊, 6F - 維護工程科, 6F - 秘書室, 6F - 人事室, 6F - 統計室, 6F - 人民團體科 ... 於 navi.taipei -

#23.國立臺灣科學教育館

國立臺灣科學教育館版權所有地址:11165臺北市士林區士商路189號服務電話:(02)6610-1234分機1000、1005 傳真號碼: (02)6610-1133 團體參觀預約:(02)6610-1234 ... 於 www.ntsec.gov.tw -

#24.新北市社會福利服務中心

新北市社會福利服務中心 ; 三重社福中心 三重區溪尾街73號3樓, 三重, 電話:2982-6255 傳真:2982-5290, 三重社福中心地圖按鈕 ; 新莊社福中心 新莊區福營路 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#25.台灣公益慈善地圖 - eTaiwan

臺北市觀音線心理暨社會關懷協會介紹一、緣起「觀音線」創立於民國80年,由淨耀法師與果真法師帶領一群熱心公益的佛弟子,所成立的社會服務團體。有感於現代人心靈空虛, ... 於 caresb.etaiwan.com.tw -

#26.臺北市人民團體名冊- 資料集- CKAN_20

contactEmail, [email protected]. contactName, 呂靖文 ... description, 每月提供臺北市人民團體名冊 ... organizationName, 臺北市政府社會局. 於 163.29.157.32 -

#27.台北市即時災害

災害故事地圖. 歷史資訊.9,花蓮縣地區最大震度4級。. 110-10-06臺北市政府消防局110年「國家防災日」線上防災宣導活動得獎名單公布. 提供臺北市政府的新聞訊息. 於 gbhotels.es -

#28.人民團體 - 高雄市政府社會局

高雄市政府社會局,落實福利社區化,發展多元的社會服務方案,建構暢通的福利網絡,有效運用社政人力並提升社福專業素質,活化與培力民間組織,建構以家庭為主的社會工作 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#29.木新精華地段金店面-新店阿緯-央北團隊 - 591售屋

地址 台北市文山區木新路三段. 新 店阿緯 ( 仲介,收取服務費). 已通過仲介職業認證 ... 奉獻給公益慈善團體 阿緯跟大家一起做公益 想省錢?想買便宜? 於 sale.591.com.tw -

#30.叫先生還是小姐?「證件稱謂貼紙」讓你不再尷尬 - 中時新聞網

出席記者會的台北市社會局長、性別平等辦公室執行長周榆修表示,台北市作為希望打造共容、共融、共榮多元城市,例如兵役局很貼心,體檢時提供性別友善 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.臺銀人壽總公司及各服務據點地址、電話及傳真號碼

地址:(10682)台北市大安區敦化南路二段69號2 ~ 8樓 總機:(02)2784-9151 ... 國際保險業務谷歌地圖截圖 ... 地址:(71084)台南市永康區中華路1之113號17樓 於 www.twfhclife.com.tw -

#32.中華民國內政部消防署全球資訊網> 便捷查詢> 簡易疏散避難地圖

點擊縣市可以連結至該區域疏散避難地圖. 北部; 中部; 南部; 東區; 離島. 臺北市. 臺北市防災資訊網02-87863119 · 新北市. 新北市政府防災資訊網02-29603456 ... 於 www.nfa.gov.tw -

#33.本里特色-龍興里 - 臺北市鄰里服務網

本里地圖:請按此(jpg檔案) ... 林業技術服務大樓, 機關團體/ 政府團體, 23039978, 南海路60號 ... 龍興區民活動中心, 機關團體/ 人民團體, 三元街131號4樓 ... 於 li.taipei -

#34.法鼓山全球資訊網: 首頁

MAP 正念親職團體Mindful Parenting: Mindsight Approach Program|法鼓山人文社會 ... 1989年,聖嚴法師於是在新北市金山區興建了一座世界性的教育園區—「法鼓山世界 ... 於 www.ddm.org.tw -

#35.新聞疑義專欄行政法篇第八冊 - Google 圖書結果

記者劉家耀:「來到台北市四維路這塊地方 ... 七、地形圖、都市計畫現況圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪地圖。八、其他足資證明之文件。 於 books.google.com.tw -

#36.全新「城市街道空污地圖」! 讓人看見從交通改善空污的可能性

遠赴COP26,發表臺灣城市街道空污地圖 ... 的電動車隊,再將即時的空污數據轉化為容易理解的城市街道地圖,讓大眾隨時上線了解雙北市區的空污狀況。 於 www.peopo.org -

#37.臺北市新移民專區網站中文版-機構或團體一覽表

機構:臺北市新移民婦女暨家庭服務中心電話:02-2558-0133 地址:臺北市大同區迪化街1 ... 地址:台北市萬華區東園街19號4樓 ... 臺灣相關社福團體一覽 機構:臺北市 ... 於 nit.taipei -

#38.OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的文化生活入口。 於 www.opentix.life -

#39.行政檢查之研究 - 第 209 頁 - Google 圖書結果

... 土地狀況'藉地籍測量所測繪之地圖及相關資料'作馬規劃或執行土地政策之依據:並 ... 地方主管機關馬省市政府地政處(由測量局承辦)或縣市政府地政機關(台北縣篇地 ... 於 books.google.com.tw -

#40.碧湖國小全球資訊網

臺北市109年度百大價值學校行政故事募集,「愛之光照亮碧湖兒童」榮獲團體組優等獎。, 本校滑輪團體花式溜冰隊參加109學年度第42屆中正盃全國溜冰錦標賽榮獲大型團體花 ... 於 www.bhps.tp.edu.tw -

#41.台北市大安區郵遞區號

台北市 松山區, 105., Taipei City, Taiwan R.,台北市敦化北路的郵遞區號是105,屬於松山區若是敦化南路 ... 本會為依據人民團體法設立之社會團體,非以營利為目的。 於 hostitaly.eu -

#42.服務據點 - 中國人壽

機構, 設立時間, 地址, 電話, 傳真, 地圖. 總公司, 民國52年04月, (105)臺北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓, (02)2719-6678, (02)2712- ... 於 www.chinalife.com.tw -

#43.友善跨性別從打招呼開始民團推證件稱謂貼紙 - Yahoo奇摩新聞

台北市 社會局長、性別平等辦公室執行長周榆修表示,台北市作為首都,對性別友善的努力沒有足夠的一天,例如兵役局體檢提供性別友善專屬空間、民政局祭 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#44.查詢店家

縣市. 全選; 台北市; 新北市; 基隆市; 桃園市; 新竹縣; 新竹市; 苗栗縣; 台中市; 南投縣; 彰化縣; 雲林縣; 嘉義縣; 嘉義市; 台南市; 高雄市; 屏東縣; 宜蘭縣; 花蓮縣 ... 於 artsfunnext.tw -

#45.慈濟全球資訊網

慈濟,證嚴上人,慈濟人,慈善,醫療,教育,人文,尼泊爾,慈濟尼泊爾地震救災,慈濟基金會,救災,地震,慈濟醫療,慈濟賑災,義診,慈濟技術學院,慈濟大學,精舍,靜思堂,祈福. 於 www.tzuchi.org.tw -

#46.友善跨性別從打招呼開始民團推證件稱謂貼紙 - 新頭殼Newtalk

台北市 社會局長、性別平等辦公室執行長周榆修表示,台北市作為首都,對 ... 局祭孔禮生開放生理女性擔任,還有架設性別友善廁所地圖,並以設施圖樣 ... 於 newtalk.tw -

#47.法規名稱: 臺北市各級人民團體組織及調整辦法

人民團體 發起組織時,應填具申請書(格式一),依照法定發起人數連署蓋章,並造具略歷冊後,向臺北市政府社會局(以下簡稱社會局)申請核辦。 於 www.rootlaw.com.tw -

#48.COVID-19 防疫新生活運動:實聯制措施指引 - 衛生福利部疾病 ...

10050 臺北市中正區林森南路6號MAP 電話:02-2395-9825. 防疫專線: 1922或0800-001922 (全年無休免付費). 聽語障服務免付費傳真: 0800-655955. 於 www.cdc.gov.tw -

#49.疫情尚未趨緩陳時中:仍維持2級 - 台灣醒報

【台灣醒報記者竇興韻台北報導】指揮中心指揮官陳時中表示,雖然社區疫情風險有 ... 以及「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」來查詢。 於 anntw.com -

#50.台北市勞動局長屢爆爭議黃珊珊撰文感性力挺 - CTWANT

她幫陳抱屈說,政務官因請假時數被質疑,真的為市府同事們感到不值,市府政務官,議員們有事找,午休時間也得去,晚上或假日也得出席督導相關團體活動, ... 於 www.ctwant.com -

#51.社團法人台北市兩岸人民交流服務協會地圖|地址

台北社團法人台北市兩岸人民交流服務協會地圖上地址:台北市大安區敦化南路二段46號3樓,緯度、經緯座標:「25.031252、121.548374」,分類:臺北市大安區國際社團, ... 於 poi.zhupiter.com -

#52.臺北小巨蛋

... 傳染性肺炎專區(武漢肺炎) · 冰上樂園團體優惠方案 · 冰上樂園學生優惠方案 · 臺北小巨蛋活動配合北市府政策,以台北通或身分證(二擇一)辦理實聯驗證,敬請配合. 於 www.arena.taipei -

#53.台灣之光! "世界麵包大賽"奪團體冠軍 - 華視新聞網

彭椿榮李明威台北報導 / 台北市. 台灣美名再度躍上國際!有烘焙界奧林匹克之稱的路易樂斯福世界盃麵包大賽,在法國登場,台灣隊以3項都第一的好成績, ... 於 news.cts.com.tw -

#54.台北市康復之友協會 - 1111人力銀行

台北市 康復之友協會|本會依據人民團體法設立之社會團體,非以營利為目的。 協助精神疾病患者獲得完善之醫療與復健,增強社會大眾對精神疾病患的關懷與接納, ... 於 www.1111.com.tw -

#55.加入會員::關於我們 - 台北市生命線

本會為依人民團體法設立之社會團體,非以營利為目的,組織成員為基本會員,凡贊同本會服務宗旨,依參加辦法規定申請為本會基本會員,並履行本會章程規定基本會員之責任 ... 於 www.lifeline.org.tw -

#56.台北世貿中心

台北 世貿中心簡介 · ESG企業社會責任 · 展覽大樓主要設施及面積一覽表 · 交通資訊 · 餐飲服務 · 服務設施. 展覽檔期. 展覽總表 · 世貿一館 · 南港展覽館1館 ... 於 www.twtc.com.tw -

#57.1F - 樓層導覽| 購物| Taipei 101

台北 101購物中心具有全台最齊全的珠寶腕錶與國際精品,兩大腕錶集團的各色品牌齊聚,LVMH等精品集團亦是如數家珍,LV、Cartier、Gucci等全台最多最大的旗艦店,Roger ... 於 www.taipei-101.com.tw -

#58.臺北市政府強化社會安全網計畫 - 衛生福利部

臺北市福利人口及社福設施概況 ... 建構區域型失智症預防資源地圖. 及服務網絡 ... 各人民. 團體. 學校. 里鄰系統. 31. 衛福部強化社會安全網臺北市服務模式調整 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#59.北市兒童月鼓勵親子共遊編指引提倡安全意識| 地方 - 中央社

4月兒童月將至,北市教育局今宣布活動內容包含親子共遊系列體驗、每週線上 ... 兒童月」網站上還有「歡樂地圖」專區,集結兒童新樂園、台北市立天文 ... 於 www.cna.com.tw -

#60.人民團體 - 臺中市政府社會局

8. 如何辦理社團法人登記, 2022-03-07. 9. 內政部人民團體一般常見問題, 2018-01-24. 10. 申請立案圖記 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#61.台北抽驗清明祭祀食品5件「豆製品」有3件不合格 - 食力

台北市 衛生局在清明節連假前,針對潤餅皮專賣店、知名商圈、廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所進行食品抽驗,共計抽驗35件 ... 於 www.foodnext.net -

#62.臺北市人民團體名冊 - 政府資料開放平臺

7 天前 — 每月提供臺北市人民團體名冊. ... 臺北市政府社會局. 提供機關聯絡人姓名. 呂靖文(02-27208889-1603). 更新頻率. 於 data.gov.tw -

#63.地圖與交通| 台北香格里拉遠東國際大飯店 - Shangri-La Hotel

前往多姿多彩的市中心. 飯店離台灣桃園國際機場僅約45 分鐘的車程,此機場過去名為中正 ... 於 www.shangri-la.com -

#64.臺灣高等法院

人民 如何參與司法. Previous ... 電話:(02)23713261; 本院:100004臺北市中正區重慶南路一段124號 臺灣高等法院本院地圖; 刑事庭大廈:100205臺北市中正區博愛路127號 ... 於 tph.judicial.gov.tw -

#65.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#66.會員團體 - 台北市社會福利聯盟

序號, 團體類別, 團體名稱. 1, 婦女, 中華民國基督教女青年會協會. 2, 婦女, 台灣紫點點多元文化發展協會. 3, 兒童, 社團法人台北市教保人員協會. 於 www.ltsw.org.tw -

#67.中華民國外交部全球資訊網

中華民國外交部版權所有Copyright © 2020 All Rights Reserved; 機關地址:100202 臺北市中正區凱達格蘭大道二號中華民國外交部地圖; 總機電話(為民服務 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#68.中央研究院網站

11529 台北市南港區研究院路二段128號| 電話:+886-2-27822120~9(共10線) 本院位置及交通資訊 | 聯絡意見-[email protected] 於 www.sinica.edu.tw -

#69.台灣高鐵Taiwan High Speed Rail

2022-03-31. 台灣高鐵公司與高鐵企業工會首度簽訂團體協約 · 2022-03-30. 台灣高鐵勞動節疏運加開14班次列車4/1(五)凌晨開放購票. 於 www.thsrc.com.tw -

#70.臺北市政府推動策略地圖之過程與效益 - 國家發展委員會

推動策略地圖,目的是讓北市府暨各機關. 瞭解自我核心價值,充分發揮核心能力,讓公. 部門能有效運用有限資源,在民主社會下,以. 顧客為導向提供顧客有感的服務。相信全體 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#71.教育部家庭教育資源網

歡迎蒞臨教育部家庭教育資源網本網站資料版權為本部所有,得提供各界於教育範圍內之下載利用。 地址:臺北市中正區中山南路五號電話: ... 於 familyedu.moe.gov.tw -

#72.輔大企管系羽創立10周年OB賽圓滿落幕 - 輔仁大學

【企業管理學供稿】輔大第一屆企管系羽OB團體賽於3/5在台北市網球中心熱鬧開賽,由畢業生張良豪、郭浩維及江東霖邀請所有參加過輔大企管系羽的畢業 ... 於 www.fju.edu.tw -

#73.全台各縣市規範/雙北市升級三級!本島除基隆外全部升為「準 ...

關閉夜市和休閒娛樂場所(視聽歌唱、理容業、健身中心等)。進香團、遶境、人民團體及合作社停止相關活動。停止校園對外開放及停辦校外活動。觀光景點及場館 ... 於 heho.com.tw -

#74.國泰綜合醫院

更多消息> · 111年總務部營養組沙拉油採購公告 · 賀- 總院大腸直腸外科張世昌主任當選台灣癌症登記學會常務監事 · 111年臺北市老人健檢4月20日開放登記,取號方式請見此連結. 於 www.cgh.org.tw -

#75.新光醫院: 首頁

新光醫訊 · map01. 本院. 111台北市士林區文昌路95號 bus 交通方式 · map01. 聖賢大樓. 111台北市士林區士商路51號 bus 交通方式. 於 www.skh.org.tw -

#76.台北市士林老街商圈繁榮促進會

台北市 士林老街商圈繁榮促進會成立於民國95 年12 月1 日,由第一屆理事長先生申請創立為非營利之社會團體法人,並經臺北市社會局准予立案之人民團體,臺北市人民團體 ... 於 www.ic.org.tw -

#77.臺北市短期補習班管理規則 - 臺北市法規查詢系統

法人或人民團體經向中央或地方主管機關辦理登記或核准舉辦之活動課程, 應依有關法規辦理,不適用本規則之規定。 第四條. 本規則之主管機關為臺北市政府教育局(以下 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#78.臺北市松山區戶政事務所-大松山小倆口- 「臺北市社福設施地圖 ...

臺北市政府社會局依嬰幼兒照顧 、兒童與少年 、銀髮族 、身心障礙者❤️、婦女 、單親、新移民、社區服務、人民團體等服務對象個別建置主題地圖, ... 於 www.facebook.com -

#79.早期療育機構(含兼辦)

新北市政府委託財團法人第一社會福利基金會辦理新北市愛智發展中心(兼辦)(日間、 ... 財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立家扶發展學園(兼辦)(日間、時段). 於 system.sfaa.gov.tw -

#80.社會科

【台北市】 ... 關鍵字:經緯度、絕對位置、時差、比例尺、地圖. 【會考考古題介紹】 ... 阿文想要盡個人的力量來回饋社會,於是他以參與人民團體的方式來提倡公. 於 www.tdvs.ntct.edu.tw -

#81.台北青年國際旅館Y Hotel Taipei

位於台北市交通重要樞紐的台北車站附近,為商業、娛樂、購物及人文薈萃的精華區。我們秉持YMCA創立的 ... 可提供10-100人左右,團體住宿會議專案,歡迎來電洽詢。 於 www.ymca-taipei.org.tw -

#82.楔石服務中心地址

地址:110台北市信義區東興路37號5樓(5F, 37, DONGXING ROAD,TAIPEI) ... Google地圖導覽 ... 社會團體攝影講師、婚紗、新聞媒體、商業攝影、服裝攝影等. 於 www.kphoto.com.tw -

#83.宗教團體查詢

宗教團體名稱 宗教團體名稱. 行政區. 鄉鎮市區, 中正區, 大同區, 中山區, 松山區, 大安區, 萬華區, 信義區, 士林區, 北投區, 內湖區, 南港區, 文山區. 臺北市, 基隆市 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#84.社區通各社區網站-台北市中正區南機場社區

目前及未來持續辦理且結合社會及政府多方的社福資源,以期幫助更多社區內急需協助之長者、婦孺、身心障礙、中低收入戶…等弱勢團體。 社區簡述:, 南機場原為農地,日據時期 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#85.台北市電腦商業同業公會敬邀申請110 年度「廣電媒體素養公民 ...

... 給執照之電信、電視、廣播事業、有線電視系統、財團法人、社團法人或立案登記之人民團體申請,達成擴大公民參與之推廣目標。合作案申請說明請參閱附件資料,謝謝。 於 www.nqu.edu.tw -

#86.北市螢火蟲季4/11登場共6大賞螢路線 - 自由時報

〔記者郭安家/台北報導〕每年4、5月是螢火蟲最佳觀賞季節,台北市政府製作網站「台北賞螢地圖」,公布6大賞螢區資訊,包括榮星花園公園、大安森林 ... 於 news.ltn.com.tw -

#87.活泉之家 - 伊甸社會福利基金會

台北市 文山區萬美街一段55號3樓 開啟Google Map-活泉之家 ... 期待能落實社區復健,建構、連接精障者出院後的資源地圖及社區連結。 (七)精障者社區服務研究與發展:從 ... 於 www.eden.org.tw