紅 毛 港文化園區 停留時間的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

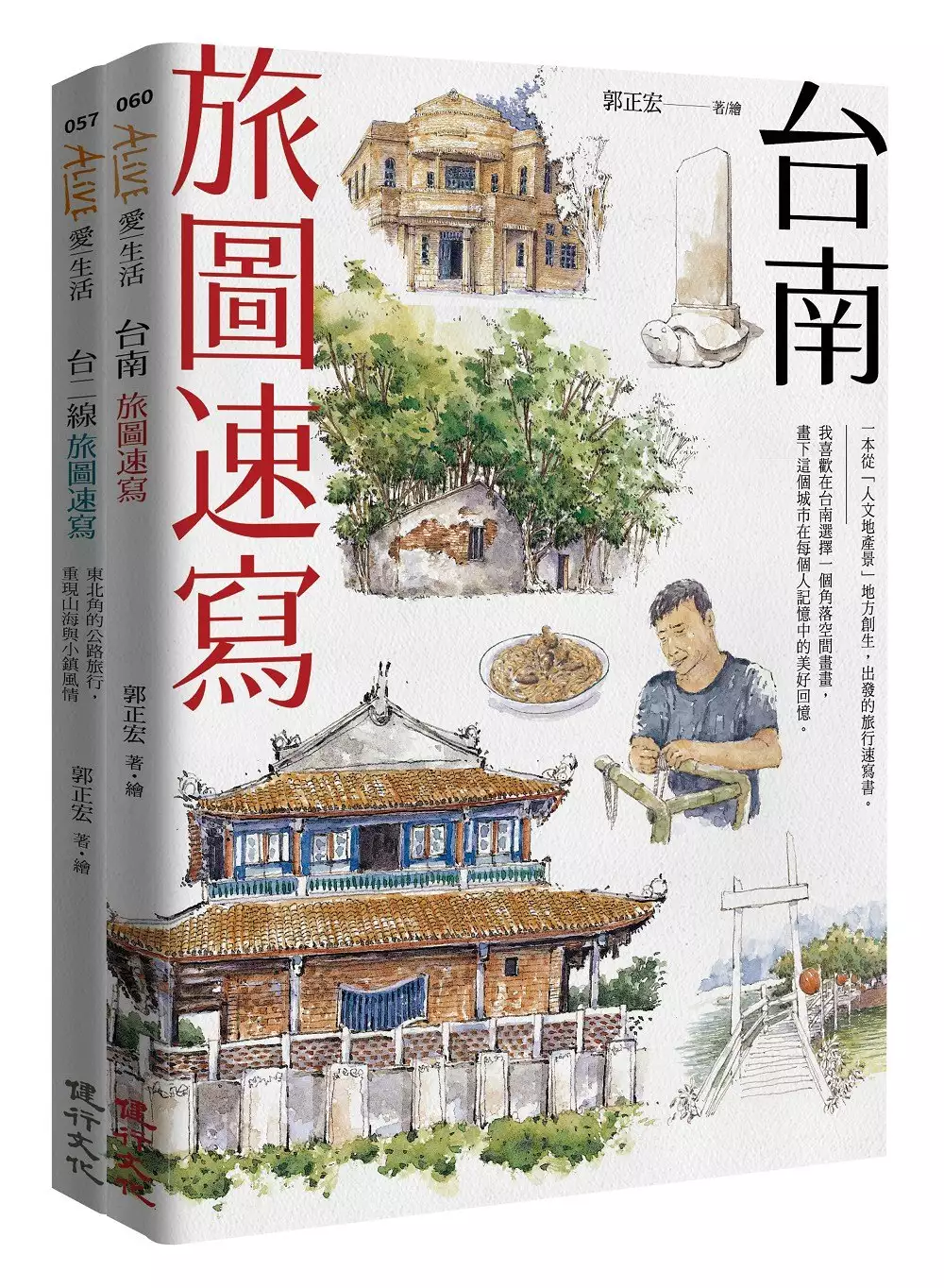

紅 毛 港文化園區 停留時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭正宏寫的 旅圖速寫套書(台南旅圖速寫+台二線旅圖速寫) 和宋楚瑜口述歷史方鵬程採訪整理的 從威權邁向開放民主:臺灣民主化關鍵歷程(1988-1993)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄旅遊行程(團體員工旅遊行程規劃報價) - 晶品旅行社也說明:重要景點預定停留時間: 紅毛港文化園區+搭船遊港(停留時間大約90分鐘). 中都濕地公園(大約停留60分鐘). 西子灣風景區(需花費40分鐘). 旗津半島之旅(停留時間大約2 ...

這兩本書分別來自健行 和商周所出版 。

大仁科技大學 文化創意產業研究所 林爵士所指導 林秀玲的 遊客旅遊動機與滿意度之研究-以高雄市文化公車鳳山線為例 (2016),提出紅 毛 港文化園區 停留時間關鍵因素是什麼,來自於遊客特性、旅遊動機、遊客滿意度、高雄市文化公車鳳山線。

而第二篇論文逢甲大學 公共政策研究所 黃智彥所指導 王秀惠的 地方特色產業體驗行銷、體驗媒介與體驗效益關係之研究 (2016),提出因為有 體驗行銷、體驗媒介、體驗效益、地方特色產業的重點而找出了 紅 毛 港文化園區 停留時間的解答。

最後網站紅毛港文化園區ptt-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...則補充:紅毛港文化園區 ptt-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與熱門議題-2022-07(持續更新). 首頁 · 紅毛港文化園區停留時間 · 紅毛港文化協會 · 紅毛港文化園區 · 紅毛港 ...

旅圖速寫套書(台南旅圖速寫+台二線旅圖速寫)

為了解決紅 毛 港文化園區 停留時間 的問題,作者郭正宏 這樣論述:

《台南旅圖速寫》 台灣老屋觀察團隊 老屋顏、都市偵探/建築學者 李清志、旅義作家/台南新住民 楊馥如、 一致推薦 台南是台灣著名的古都,號稱有三多「廟多、古蹟多、小吃多」,從三百多年前明鄭時期的經營延續近代日治時期的城市再造,蘊含豐富的歷史底蘊,以及人文的脈絡,近幾年拜文創與老屋再造等風氣之賜,讓台南在地創業故事屢見不鮮,充滿創意的原動力,也讓台南這個城市有更多不同台灣其他城市的風貌。 本書主題,從「人文地產景」出發。這樣的分類方式是日本「地方創生」專家宮崎清教授以在地人的角度將社區文化做出「人」「文」「地」「產」「景」五大類的分別,也讓這本書更接近在地人思維。

人文一直是台南的底蘊,文化的軼事更是俯拾皆是,自然景觀也是不少,站在「大天后宮」前遙想明寧靖王緬懷故國難追的情懷、清代就有的「水火同源」、「鹽山」是海邊才有的產業沒落後的再生;尤其不能忘記台南三大夜市的招喚。 作者選擇在不同角落畫畫,從清代的閩南式民宅或北方宮殿式建築到「巴洛克式」的華麗官署、現代折衷主義式建築;從民居、官衙、府邸或工程廠域,都讓人流連忘返,重複著讀取這些建築空間述說的故事,不管是建築、人物、美食的描繪,一則則都是這個城市帶給旅人的感動。 《台二線旅圖速寫》 作者耕耘繪畫二十餘載,擅長城市觀察、旅行速寫,喜好穿梭都會巷弄,遊走景點邊緣。透過簡單的線條與色彩,以

手繪療癒的方式,回歸筆墨世界,養成另一種「慢活」的人生態度。彷彿觀看世界的另一種自然與純淨。 《台二線旅圖速寫》這本書不是單單介紹遊記景點的旅行速寫書。 除了想用它傳遞手繪畫面的溫暖外,更重要的是想從一條公路出發,讓公路成為一只串連努力的「線條」,用速寫一一紀錄公路上發生的景致記憶與人文故事,讓更多人明白,還有許多人都還在為自己故鄉或即將成為故鄉的鄉鎮努力著,也讓努力的人知道,還有許多人關心與在意他們的店,為他人帶來的喜悅與快樂。 跟著這本書來趟公路旅行,將在公路上遇到、看到的事物,用筆與畫本完成在旅圖上,那樣才是真正的旅行。 本書特色 ★隨書附贈手繪彩印療癒明信片,

共有五款插畫隨機贈送,值得珍藏。 ★2017年台灣唯一一個被邀請前往義大利威尼斯參加速寫展覽的速寫藝術家。 ★穿梭城鄉巷弄,遊走景點邊緣。透過簡單的線條與色彩,彷彿觀看世界的另一種自然與純淨。 ★以手繪療癒的方式積極推廣「旅行速寫」教學,引領許多愛好畫畫卻不得其門而入的初學者,回歸畫畫的世界,紀錄自己的生活點滴。

遊客旅遊動機與滿意度之研究-以高雄市文化公車鳳山線為例

為了解決紅 毛 港文化園區 停留時間 的問題,作者林秀玲 這樣論述:

本諸發展文化觀光之理念,高雄市近年亦開始推動所謂「文化公車」。為進一步理解文化公車之直接體驗者,即遊客之旅遊動機與滿意度,本研究以高雄市文化公車鳳山線為研究對象,聚焦遊客特性、旅遊動機及滿意度間之關係。本研究主要採取量化研究之問卷調查,輔以質性研究之觀察法進行,研究母體為2017年1月至3月搭乘高雄市文化公車鳳山線之遊客,採便利抽樣方式發放問卷220份,回收有效問卷198份。問卷經因素分析,將遊客旅遊動機分為家庭動機、休閒動機、拉力動機等三種,遊客滿意度分為支持滿意度、服務滿意度、環境滿意度等三種,採敘述性統計、信度分析、獨立樣本T檢定、單因子變異數等方法分析。研究結果顯示(一)年齡、居住地

、搭乘次數、旅伴、停留時間等變數在遊客旅遊動機有差異。(二)居住地、搭乘次數、停留時間等變數在遊客滿意度有差異。(三)鳳山線整體旅遊動機與整體滿意度、整體旅遊動機與滿意度各構面、整體滿意度與旅遊動機各構面、旅遊動機各構面與滿意度各構面均呈正相關。根據上述量化研究以及筆者輔以質性之觀察法等研究結果,本文於結論部分提出解說服務、環境設施、行銷宣傳、異業結盟等諸項具體建議,希望有助鳳山線文化觀光公車於思考整體營運,特別是與在地文化之連結、深化上,做出個人綿薄之貢獻。

從威權邁向開放民主:臺灣民主化關鍵歷程(1988-1993)

為了解決紅 毛 港文化園區 停留時間 的問題,作者宋楚瑜口述歷史方鵬程採訪整理 這樣論述:

經國先生為臺灣擘劃「厚植經濟」和「民主開放」兩大戰略,並且以「家長的權力」來結束「家長統治」,李登輝承繼經國先生之後,再致力於民主憲政改革,才達成臺灣不流血的「寧靜革命」。 本書憶述1988年至1993年臺灣民主化過程各個關鍵事件,並首次將第一手原始資料公開解密。臺灣經驗已歷經不同層次的淬鍊與改革,但政治整合與政治認同等仍是有待持續探討解決的難題。 改革比革命還難,必須面臨「兩面作戰」,而政治成敗主要是妥慎處理三事:「掌握政策方向」、「資源分配」與「用人」。 宋楚瑜以「向心力(centripetal)」與「離心力」(centrifugal)兩個概念,來統整開發中國家民主化的關鍵因素。他深

切期許當今主要政黨和政壇人物多做有益民生的「實事」,不妨也再回味一下過去臺灣「一步一腳印」的路程,這應該對重新找回臺灣向上提升的動力與向心力會有助益。 作者簡介宋楚瑜口述歷史學 歷 及 榮 譽國立政治大學外交系畢業(1964年)美國加州大學柏克萊分校政治學碩士(1967年)美國天主教大學圖書館學碩士(1971年)美國喬治城大學政治學博士(1974年)美國艾森豪獎金得主(1982年)美國天主教大學榮譽博士(1995年)澳洲國立南澳大學榮譽博士(1995年)美國加州大學柏克萊分校哈斯國際獎章(1996年)美國亞洲基金會龐克傑出訪問學者(1999年)美國馬里蘭大學榮譽博士(2000年)韓國漢城淑

明女子大學榮譽博士(2003年)美國加州大學柏克萊分校東亞區十大傑出校友(2018年)現 任親民黨主席經 歷行政院院長祕書(1974-1977年)總統祕書(1978-1989年)行政院新聞局局長兼政府發言人(1979-1984年)中國國民黨中央委員(1981-1999年)中國國民黨文化工作會主任(1984-1987年)中國國民黨中央委員會副祕書長(1987-1989年)中國國民黨中央常務委員(1988-1999年)中國國民黨中央委員會祕書長(1989-1993年)臺灣省省政府主席(1993年3月-1994年12月)臺灣省省長(1994年12月-1998年12月)方鵬程採訪整理學 經 歷臺灣師範

大學法學博士。曾任記者、採訪編輯、編審、編譯室主任、臺灣新生報副社長、臺北市報業同業公會理事、國防大學政戰學院新聞學系副教授兼系主任。現專任國防大學政戰學院新聞學系副教授。著 作《寧為劉銘傳:宋楚瑜的僕人領導哲學》(2006年10月,商周;金石堂非文學類排行榜第一名)《如瑜得水:影響宋楚瑜一生的人》(2013年7月,商周;誠品人文科學類排行榜第一名,博客來人文史地類排行榜第一名)《蔣經國祕書報告》(2018年1月,商周;誠品人文科學類排行榜第七名,博客來社會科學類排行榜第二名) 目次 序/宋楚瑜 導讀:臺灣為何能邁向政治民主化的基礎與條件/宋楚瑜 第一章 經國先生開啟臺灣邁向民主化的動力

機 第二章 「臨門一腳」:李登輝代理國民黨主席 第三章 國民黨十三全大會:「雙李關係」變化 第四章 宋楚瑜接任國民黨祕書長 第五章 1989年底三項公職選舉:「宋關情結」肇始 第六章 二度「臨門一腳」:二月政爭始末 第七章 召開國是會議 第八章 郝柏村組閣 第九章 國民黨流派之爭 第十章 化解民進黨417大遊行 第十一章 《刑法》第一百條修正vs.臺獨條款 第十二章 民進黨加入國統會 第十三章 一機關兩階段修憲 第十四章 難搞的第二屆立委選舉及國發會後的凍省效應 第十五章 政黨外交 第十六章 總結:向心力或離心力的政治整合 後記/方鵬程 序 這是一本由我接受採訪,經整理寫成的

憶述紀錄,主述內容起自1988年1月中華民國總統(亦是中國國民黨主席)蔣經國先生逝世,止於1993年3月我出任臺灣省政府主席,前後歷5年有餘,也就是臺灣民主發展中,可稱為不流血「寧靜革命」的過程。 雖然是短短的幾年,足可稱之為臺灣版的「春秋戰國時代」。因為這正是臺灣經濟起飛之後,繼之以政治民主化,政壇躍躍然動,國民黨內本土勢力崛起,主流派和非主流派相互角力,又加上民進黨草創後力圖生存發展與派系較勁等,共構成一部情節複雜、經緯多端的臺灣政治現代史。 在這段5年餘時間,我以國民黨副祕書長、祕書長的身分,親身參與經歷或見證諸多歷史事件。包括經國先生逝世;李登輝先生繼任第7任總統前

在國民黨臨時中常會向會議輪值主席俞國華先生作重要建議;國民黨推舉李登輝先生代理主席會議中的「臨門一腳」;國民黨第13屆臨中全會「二月政爭」的「臨門再一腳」;1990年全力協調朝野召開國是會議;協助郝柏村先生組閣;民進黨417大遊行徹夜和民進黨協商,促使該遊行和平落幕;為和平修憲尊重朝野溝通奠定基礎,推動《刑法》第一百條的修訂,終結因思想意念而被判為政治犯;勸說民進黨不宜冒然強力推動「臺獨」,以化解臺獨急獨衝擊,使臺灣政局得以穩定;勸退資深中央民意代表;促請民進黨加入國統會;和李元簇副總統合力推動二屆國代修憲與黨內外溝通,終結「萬年國會」,推動總統直選;協助連戰先生通過閣揆任命等,以上列舉事件無

一不關係並影響臺灣後來重大政治發展,在本書均有第一手的敘述,也大多是第一次對社會全盤公開解密。 中國歷朝歷代都思改革,關鍵在設定目標、精心規劃、耐心溝通、化解岐見,建立民眾對執政者的信任與信心。經國先生主政臺灣多年,雖自認是凡人,卻做出不平凡事業,迄今仍令大多數臺灣人給予極高評價與肯定態度。我曾在1992年秋季號《世界事務》(World Affairs)季刊,發表〈中華民國臺灣的政治發展(1985至1992年):一個局內人的觀點〉,提出以下一段相關論述,這即是揭開李登輝時代,賡續民主化改革,得以維繫的根本要件: 雖然蔣經國總統於1988年元月遽然崩逝,但他已啟動了臺灣努力邁

向民主化的動力機。蔣經國先生也藉著實施這些歷史性的改革,來確定執政的國民黨能保持作為一個不斷做自我調適的政團,具有持續地吸收並因應「現代化」所激發的種種需求的能力,並減輕了其過程中所可能爆發的衝突和損害。 以中共改革開放為例,美國哈佛大學榮譽教授傅高義(Ezra F. Vogel)於2011年出版《鄧小平改變中國》(Deng Xiaoping and the Transformation of China)(天下文化,2014年中譯本),其中菁華之一即是鄧小平和中共黨人如何「總結」毛澤東時代和毛澤東路線。 1977年鄧小平視察廣東,有人談起令人頭痛的問題:「每年有上萬年輕人

偷渡香港」,這當然只是反應著當年中國大陸整體經濟落後的一面而已。鄧堅決表示,解決之道不在於更多的鐵絲網和管制哨,「生產生活搞好了,才可以解決逃港問題」。但該如何搞好生產生活呢?中國共產黨和鄧小平是從「歷史論斷」開始的。 在中共的官方歷史紀錄中,1978年12月18日至21日的第11屆三中全會被稱為開始實行鄧小平「改革開放」政策的會議,從此鄧小平路線取代了毛路線。務須理解的,中共11大三中全會實質上是一個向中國民眾和外部世界宣布鄧小平路線得到「正式批准」的重要會議,更重要的是此前11月10日至12月15日,召開了由210名中共最高層幹部總計為期46天的「中央工作會議」。他們運用了46天

會期,進行了數不清的會議,以及史無前例的綿密發言、溝通與討論,坦率地檢討以往中國兩次大災難——生產大躍進和文化大革命——的錯誤,擺脫了「凡是毛主席作出的決策,我們都堅決維護」與「凡是毛主席的指示,我們都始終不渝地遵循」的「兩個凡是」教條約束,並揚棄「以階級鬥爭為綱」的左傾教條。中國共產黨認真地思考,梳理出未來「實踐是檢驗真理的唯一標準」的新路線,終於「撥亂反正」,開創出後來40年「改革開放」的榮景。 在1978年12月13日下午中央工作會議的閉幕會上,鄧小平一開口就說:「今天我主要講一個問題,就是解放思想,開動腦筋,實事求是,團結一致向前看。」接下來,鄧小平沒有批毛,沒有否定毛,反而

重複說明:「毛澤東犯過錯誤,本人也犯過錯誤,任何想做事的領導人都會犯錯。」美國學者傅高義的書中還描繪鄧小平苦苦思索的「用心良苦」,包括:如何鼓勵新思想,同時盡量減少保守派幹部的抵制;如何既尊重毛澤東的群眾路線,又擺脫他的極端社會主義經濟路線;如何既保持樂觀,又要避免之後的失望;如何既維持政治穩定,又開放經濟;如何既給予地方幹部靈活空間,又能維護國家發展的總路線;重點不放在清算毛澤東、林彪和「四人幫」,而是務實地「平反」被「整肅」的老幹部,並恢復其名譽及權益。 鄧小平何其務實,又何其審慎,「全盤否定毛澤東,共產黨不是什麼都沒有了!」我所要表達的是:「沒有李登輝時代的民主改革,國民黨如何

轉型?臺灣又如何和平地民主發展?」踵繼蔣故總統經國先生之後,李登輝先生執政臺灣12年餘,愛之者譽為「民主先生」,疑之者批其竊占中華民國,以行臺獨之實。 我則有這麼簡單的一句話:「各是其是,各非其非,糾纏至今,實無助於事,走不出過去恩怨情結,臺灣見不到未來。」對蔣中正先生也好、對李登輝先生也好,都應以「既非全盤否定、也不全盤接受」的態度,就事論事地務實重新加以認知與檢驗。畢竟俱往矣,重點不在糾結於「加害者」的負面情緒,而是找出平反「受害者」的積極作為,藍綠和解共生、記取教訓,不要重覆過去的錯誤,包容共謀體認經國先生經營臺灣兩大政略的主張,臺灣才能找回昔日的驕傲。 鄧小平總結毛

澤東的功過,以「七、三開」定調毛主席「建國有功、治國有罪」,擺脫過去「以階級鬥爭為綱」的政略,打破「兩個凡是」的神主牌位,因此才能放開手腳、大破大立,推動以民生經濟為綱的改革開放路線,40年來的努力,終於奠定中國大陸崛起成為世界第二大經濟體的進程。 反觀臺灣,特別是自2000年以來,國、民兩黨糾結於所謂的藍綠對決,進行政治上的選票與社會動員,藉著無益民生的統獨意識各自綁架基本群眾,進行族群鬥爭、互貼標籤,推動兩個政治對決「新的凡是」,也就是把臺灣內部的複雜政治問題,簡化成「凡是藍的,就是親中;凡是綠的,就是愛臺。」所以,「外省人多是藍的;本省人多是綠的。」以此手段粗糙地進行「以省籍鬥

爭為綱」。因此,藍軍將2000年國民黨失去政權的責任,一股腦地推給李前總統;而綠軍為了鞏固其政治版圖,緊抓「反核」、「臺獨」兩塊神主牌,樂此不疲地進行族群動員。 自此,臺灣完全背離了經國先生經營臺灣的兩大政略—也就是「在政治制度上,鞏固民主、推行法治;在經濟制度上,強化經濟、照顧民生。」短短18年,臺灣付出了沉重巨大的代價,不僅僅是在經濟表現上已完全退出亞洲四小龍之列,臺灣引以為傲的人才養成、技職教育幾已崩解,過去自1945年來近50年、臺灣社會族群融合的努力更付諸東流。 總而言之,鄧小平對中國大陸最重要的貢獻,就是「解放思想」,掙脫「兩個凡是」桎梏,放棄「階級鬥爭」講究根

正苗紅、工農出身的謬思;今日臺灣要想重振,也必須嚴肅面對臺灣政治對決兩個「新的凡是」,揚棄以「挑弄族群、鞏固選票」的政治算計,「放下藍綠對決、照顧民生經濟」,務實地面對未來。 我必須再次強調,在1988至1993年這段期間內,我作為其中一位協助李登輝先生執政前一階段推動憲政改革的執行者,我看見李登輝先生與許多早期襄助他的戰友如李元簇等都是務實主義的改革者,而且都是「經國學校」畢業的,沒有偏離經國先生走向開放民主的路線。但是遺憾的是,後李時期識人不明,用人出了問題,逐漸出現國家認同、大陸政策和黑金橫行等種種問題,對後來產生不少且不良的影響。 我絕對尊重每個人的不同見解,但是有

責任為這段過去做個綜合整理,陳述我所知道而不為外人知的歷史事實,供歷史作公評,但更重要的是提供以後政治社會改革者參考。 1992年10月2日,「國際民主聯盟」(International Democrat Union, IDU)第5屆黨魁年會在西班牙馬德里召開,由我以祕書長的身分代表國民黨率團前往參加,除簽署聯盟憲章,正式讓國民黨加入IDU成為會員外,並在大會以〈寧靜革命〉為題發表入會演說,介紹中國國民黨在臺灣推動民主的成就,以及中華民國進步的現況,此即是「寧靜革命」一詞的濫觴。善哉,緊接著《亞洲華爾街日報》(Asian Wall Street Journal)於1992年11月11

日社論,以〈臺灣的寧靜革命〉(Taiwan’s Quiet Revolution)為題,稱譽臺灣奠基於經濟技術和循序漸進的民主制度,和其他國家鮮血淋漓的暴力行徑顯然不同,允為另一個恰當的評論。 胡適曾說:「歷史進化有兩種,一種是完全自然的演化,一種是順著自然的趨勢,加上人力的督促。前者可叫做演進,後者可叫做革命。」本書訴說所及,當然是上述分類的「第二種歷史」。但革命也有兩種,一是流血革命,另一是不流血革命,發生於17世紀的英國光榮革命(Glorious Revolution)就是屬於後者。臺灣這段民主化過程值得驕傲之處,在於權鬥而不流血,只希望沒有留下歷史遺憾,而為未來開展出一條憲政

坦途。 在李登輝先生承繼大統開始前幾年,政治上扮演「人力督促」的重量級人物,除李登輝本人外,主要有謝東閔、李元簇、俞國華、李煥、蔣彥士、林洋港、蔣緯國、郝柏村、馬樹禮、邱創煥、余紀忠、王惕吾、錢復、連戰、陳履安、徐立德、梁肅戎、關中、林棟、洪玉欽、黃信介、康寧祥、張俊宏、許信良、施明德、陳水扁、馬英九、王建煊、趙少康諸先生等,而我也是其中的一位,這些人各占據本書裡不同的位置與不同的光譜。由於其間翻天覆地的權鬥、對峙、較勁,或公開的與關起門來的溝通、對話和謀劃,都是獻替國是的智力折衝,卻未曾流過任何一滴血,這確實也是值得慶幸之事。 北宋賢臣歐陽修〈朋黨論〉有云:「治亂興亡之跡

,為人君者,可以鑑矣。」歷史在國人眼裡,不止於對君王治術有益,一向有鑑往知來、增進解決問題的參酌功用。我更以為,對某些與某段歷史有檢討、有省思、有比較可以接受的綜合共識結論後,才可能有下一步的大開大闔向前邁進,否則只會自綁手腳,停留在過去歷史的恩怨糾纏裡,一籌莫展,徒然自怨自艾而已。 還可以交代的,本書所述內容雖事隔30年,但絕非我一人的主觀口述而已,全部內容均有佐證資料,所有事件梗概與細節均可供驗證與反覆論證,亦可開放與公眾對話。 我希望本書能盡到告知的義務與責任,也能因身在歷史中,對這一段我們是如何創造臺灣開放民主的經過,起拋磚引玉的作用!

宋楚瑜 寫於 2019年元月 導讀 臺灣為何能邁向政治民主化的基礎與條件 宋楚瑜 長期以來,在許多和國際領袖、各領域學者、媒體記者和關心臺灣政經發展的鄉親朋友,以及中國大陸來訪人士等等的互動場合,大家對臺灣政治發展從蔣經國先生到李登輝先生的和平轉移過程,以及開啟政治民主化的關鍵歷程都有著濃厚興趣。他們有的出自好奇或羨慕,經常問到的一句話是:「究竟你們是怎麼做到的?」(How did you do it?)這當然是個「大哉問」,不是三言兩語所能道盡,我在這二、三十多年中不知回答這個問題多少次,但在這本書則嘗試加以梳理,做出個人身歷其境或親

身主其事的解答、見證與感想。 自漢人渡海來臺,迄今超過400年歷史。若自清朝國力中衰以後來看,其中最大的一個轉折,是中日甲午戰爭戰敗,中國將臺灣割讓日本,臺灣乃由日本統治了50年。接著的第二次重大轉折是,在第二次世界大戰結束時,中華民國政府收復臺灣,卻也因在大陸國共內戰兵敗,1949年國民政府撤退轉進到臺灣重起爐灶,試圖將臺灣建設成三民主義的模範省。第三個轉折是,經過總統蔣公和經國先生的勵精圖治,臺灣在面對中共武力與外交種種威脅的同時,逐漸因經濟與政治建設成就在國際社會中崛起,並被譽為開發中國家的發展典範,例如1978年經濟合作暨發展組織(Organization for Economic C

o-operation and Development, OECD)將中華民國列入新興10大工業化國家之一。臺灣從一個默默無聞以農業生產為主的經濟體制轉型到以中小企業為主的工商發展模式,進而成為眾所矚目的「亞洲四小龍」之一,政府的有效領導與務實的內外政策的確是不可或缺的要素。 無疑地,在兩蔣治理期間,政府扮演著帶頭與推動的「火車頭」式角色,從土地改革、美援運用、加工出口區的開設,以及自1953年起依循國父孫中山先生民生主義的理論,有系統且有計畫性地實施一連串經濟建設,並且將台泥、台紙、農林、工礦四大公司轉由民營,同時極力扶植中小企業發展。尤其自1968學年起將國民教育由6年延長為9年,並且建立

專科及職校的技職教育體系,不僅使民智大開,而且有效轉移農業人口投入工商業建設行列,設立加工出口區的林林總總,改變了臺灣的產業結構。又以1979年新竹科學園區成立,更奠定了臺灣走向高科技及工商社會的基礎。

地方特色產業體驗行銷、體驗媒介與體驗效益關係之研究

為了解決紅 毛 港文化園區 停留時間 的問題,作者王秀惠 這樣論述:

地方特色產業從傳統製造業轉型至服務業,漸漸邁向體驗經濟,讓遊客留下難忘的體驗回憶,本研究旨在探討地方特色產業體驗經濟時代的轉型,了解遊客藉由體驗行銷、體驗媒介參與體驗活動後產生的效益,以問卷調查方式,共發出842份問卷,可分析之有效問卷為801份。經過探索性因素分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關分析及迴歸分析之統計方法。研究結果發現:(一)在體驗行銷上,性別、教育程度、同行夥伴、停留時間、旅遊資訊來源及交通方式具有顯著差異;體驗媒介上,到訪次數及消費金額具有顯著差異;在體驗效益上,性別、居住地、停留時間及交通方式具有顯著差異;(二)本研究之體驗行銷、體驗媒介及體驗效益等因

素構面間,都呈現顯著正相關;(三)透過回歸分析,進一步歸納出行動與關聯體驗、感官體驗、思考體驗等構面,對體驗效益有顯著影響力;而在體驗媒介上,以電子媒體、人員與產品服務及視覺與口語識別皆對體驗效益有顯著影響力。依據本研究結果,分別研擬一些建議提供給相關單位及當地產業經營者,在後續研究議題上,本研究亦提出一些後續研究方向,給有興趣者繼續研究之參考。

紅 毛 港文化園區 停留時間的網路口碑排行榜

-

#1.紅毛港文化園區@ FUN4旅行攝 :: 2021全台活動資訊網

園內沒什麼吃的...有賣咖啡及冰品...高字塔旋轉餐廳還沒開始營業...建議停留時間:1小時~2小時停車場:有,公有免費紅毛港文化園區:高雄市@@fun4. 紅毛港文化園區@ ... 於 activity.iwiki.tw -

#2.高雄港搭船

建議停留時間: 120分鐘營業(開放)時間: 各航線營運時間有所不同,請依高雄市輪船 ... 可分別由紅毛港文化園區及棧貳庫KW2專屬碼頭啟航,依高雄港主航道航行,沿途 ... 於 935338964.penize-internet.cz -

#3.高雄旅遊行程(團體員工旅遊行程規劃報價) - 晶品旅行社

重要景點預定停留時間: 紅毛港文化園區+搭船遊港(停留時間大約90分鐘). 中都濕地公園(大約停留60分鐘). 西子灣風景區(需花費40分鐘). 旗津半島之旅(停留時間大約2 ... 於 www.rebeccatour.com.tw -

#4.紅毛港文化園區ptt-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...

紅毛港文化園區 ptt-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與熱門議題-2022-07(持續更新). 首頁 · 紅毛港文化園區停留時間 · 紅毛港文化協會 · 紅毛港文化園區 · 紅毛港 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#5.第一次到訪的高雄紅毛港文化園區@雙胞胎姊弟的窩 - 個人新聞台

住高雄這麼久的我第一次來高雄紅毛港文化園區,這一次趁著小孩去上課時,我帶著賴皮的 ... 抬頭仰看的樓上建築物所留的時間痕跡,大概時間應該是停留. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#6.紅毛港文化園區- 小港區- 高雄市 - 旅遊王

六大區域展示高雄紅毛港的繁盛興衰,還可搭乘遊艇遊港。 建議停留時間:. 180分鐘. 餐飲特色:. 高字塔旋轉餐廳提供多樣化餐廳, ... 於 www.travelking.com.tw -

#7.【高雄景點】紅毛港文化園區文化遊艇半日遊欣賞大船入港與絕 ...

紅毛港文化園區 ,位於高雄小港,是瑄瑄G先生非常推薦的高雄景點,來這裡看大船與絕美夕陽!除了開車前往,更建議搭乘高雄文化遊艇從棧貳庫坐船前來, ... 於 celiamrg.com -

#8.总台记者调查:胡某宇的尸体被发现现场情况 - 网易

上饶市铅山县公安局工业园区派出所所长姚祝民:我们到达现场发现这个情况以后,经过观察,他的衣服跟鞋子就同当时的(2022年)10月14日,胡某同学出走的 ... 於 www.163.com -

#9.【高雄-小港區】紅毛港文化園區搭乘遊港船,將海港美景盡收 ...

一直覺得這天來紅毛港文化園區實在很幸運,因為高雄前一天晚上還在下著大雨沒想到隔天竟然是艷陽高照的好天氣,帶著興奮的心情來此遊玩此次非常感謝紅 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#10.玩樂 高雄兩天一夜Day1 (佛陀紀念館.紅毛港文化園區.愛河之心)

大概到下午一點我們才離開,所以停留的時間差不多兩個小時,因為太熱了,我們決定往下一站:義大購物 ... 下午四點離開義大,前往下一站:紅毛港文化園區. 於 redcheer.pixnet.net -

#11.【尊寵遊艇巡航】飛行劇場、法式料理、文化巡禮1日

【紅毛港文化園區漫遊】含門票、停留時間為兩小時. 位於高雄港二港口入口處,由原來就有的高字塔結合週邊環境資源整建而成,總面積有3.42公頃。由高雄市政府文化局和紅 ... 於 www.dragontr.com.tw -

#12.淡水紅毛城| 連送6天限量好禮交通、門票優惠、必去景點旅遊攻略

齊柏林空間 · 開放時間:週一~週五10:00 AM~18:00 PM 、週六~週日10:00AM~19:00 PM 、週二休館、除夕初一休館。 · 營業地址:新北市淡水區中正路316-1號 · 聯絡電話:02-2629- ... 於 www.welcometw.com -

#13.紅毛港文化園區 - 歐兜邁輕旅行札記

來到"紅毛港文化園區"這景點實際停留時間遠比預計停留時間多出許多不得不說這是個很棒的地方不僅能夠體認紅毛港的精神更可一窺高雄港灣文化的歷史歷程 於 fromhell444.pixnet.net -

#14.紅毛港文化園區@ FUN4旅行攝 - Xuite

有賣咖啡及冰品...高字塔旋轉餐廳還沒開始營業... 建議停留時間:1小時~2小時停車場:有,公有免費紅毛港文化園區:高雄市小港區南星路門票資訊:全票99元, @ @ fun4. 於 blog.xuite.net -

#15.旅運時空資訊分析與公共運輸服務應用發展計畫

... 21 三多商圈旗津風景區 6 紅毛港文化園區 14 22 新崛江商圈陽明高雄海洋探索館 7 ... 的拜訪人數(如表 4.35所示),以及各個景點遊客帄均停留時間(如表4.36所示)。 於 books.google.com.tw -

#16.紅毛港文化園區(原高字塔文化園區) | 台灣旅遊景點行程

電話:包船專線:(07)228-8846|園區專線:(07)871-1815(請於開園時間來電)|紅毛港鄉親回鄉專線:(07)228-8848(請於週一至週五09:00-16:30來電) · 地址:高雄市小港區 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#17.1070429~高雄三和瓦窯場&大樹舊鐵橋&紅毛港文化園區 - 優豆

1070429~高雄三和瓦窯場&大樹舊鐵橋&紅毛港文化園區 ... 只是團體的行程似乎趕了點,沒什麼時間可以讓我們放慢腳步. 細看這些傳統的窯燒作品,更別說 ... 於 gloria0668.pixnet.net -

#18.黃色小鴨進港高市遊船推長時間、近距離賞鴨 - ETtoday旅遊雲

(高雄市, 黃色小鴨, 遊港船, 愛之船, 鴨子船, 高雄旅遊, 南台灣旅遊, ) ... 可和黃色小鴨近距離相望,停留時間也會增加,供遊客拍照;紅毛港文化園區 ... 於 travel.ettoday.net -

#19.紅毛港套票

美味只要1,799元即可享【紅毛港文化園區】原價2,698元專屬兩人甜蜜 ... 入園門票售票地點: 紅毛港文化園區門口*園區電話:(07)-8711815#3 *開園時間: ... 於 260957447.redagricola.es -

#20.【高雄小港旅遊】紅毛港文化園區@新景點超近距離賞高雄港與 ...

遊港船的票價,一般遊港時間航程約40-45分鐘,全票299元、優待票199元。 _MG_8919. 取好票後,GO!快跟 ... 於 ikiwi.tw -

#21.紅毛港文化園區停留時間的推薦與評價,PTT、MOBILE01

園內沒什麼吃的... 有賣咖啡及冰品...高字塔旋轉餐廳還沒開始營業... 建議停留時間:1小時~2小時停車場:有,公有免費紅毛港文化園區:高雄市@ @ fun4. 於 poi.mediatagtw.com -

#22.交通資訊 - 紅毛港文化園區- 高雄市政府文化局

平日班次因配合高雄市政府交通局整體運務調整,自105年5月2日起暫停行駛,另假日班次將自108年5月4日起調整班次,造成您不便之處,敬請見諒。 捷運小港站往紅毛港園區, 紅 ... 於 hongmaogang.khcc.gov.tw -

#23.高雄最美的才不只西子灣!13處在地最強秘境曝光 - 風傳媒

來到紅毛港或許早已看不見太多西方人停留的痕跡,但這裡留下更多的是這個高雄海港的舊日時光與年歲。 紅毛港文化園區,在市府的規畫下成了一個發展多元的區塊,在此有 ... 於 www.storm.mg -

#24.【高雄】小紅食堂~紅毛港文化園區高字塔旋轉餐廳

【高雄】小紅食堂~紅毛港文化園區高字塔旋轉餐廳. 高雄中式料理 ... 不過,當天餐廳自己也一團亂,誰哪知道用餐時間多久了! 所以,我們停留了將近2 ... 於 nigi33.tw -

#25.紅毛港文化園區 - Facebook

紅毛港文化園區 , 高雄市。 32100 個讚· 235 人正在談論這個· 151017 個打卡次。搭遊艇回到紅毛港一起看夕陽,迎接大船入港. 於 www.facebook.com -

#26.紅毛港文化園區 - 高雄旅遊網

紅毛港文化園區 ,是由高雄市政府文化局和紅毛港文化協會攜手合作,在園區內規劃「高字塔旋轉餐廳」、「觀海平台」、「展示館」、「戶外展示區」、「天空步道」、「碼頭與候 ... 於 khh.travel -

#27.新豐紅樹林公園(免門票)紅毛港休憩區.走步道.望水筆仔.看招潮蟹

☉景點資訊☉ 新豐紅樹林公園地址:新竹縣新豐鄉新豐村池府路156號可設導航-紅毛港遊憩停車場服務電話:03 559 1116 ✓建議停留時間:1小時~2小時 · 若要 ... 於 fullfenblog.tw -

#28.白玉蘿蔔驚奇2天1夜(上)日南車站&高雄紅毛港文化園區

郵輪式列車即突破以往列車到站即開之模式,以類似遠洋郵輪停泊於各港口一段時間再續開往下一港口之方式,開行特定之列車,選定數個可以停留賞景之車站,作一段時間之停留, ... 於 mayyu1214.pixnet.net -

#29.高雄晚上景點2021 - Psouu mikolow

高雄景點#2 紅毛港文化園區圖/ IG @amberkao063 田寮可說是大崗山的後山 ... 653 702 建議停留時間:1小時~2小時千野村日式景觀餐廳|詳細圖文介紹 ... 於 952088668.psouu-mikolow.pl -

#30.新豐紅樹林生態保護區門票

可設導航-紅毛港遊憩停車場. 服務電話:03 559 1116. 建議停留時間:1小時~2小時. See full list on momotravel.tw Day1 新竹厚食聚落–> 新竹新瓦屋客家文化保存區–> ... 於 launoisvet.fr -

#31.紅毛港遷村地點 :: 台灣廟宇祈福網

台灣廟宇祈福網,紅毛港遷村案,紅毛港旗津,紅毛港遷移,紅毛港事件,紅毛港人,紅毛村,新豐紅毛港由來,紅毛港文化園區停留時間. 於 taiwantemple.idataiwan.com -

#32.紅毛港文化園區 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,入園門票售票地點: 紅毛港文化園區門口*園區電話:(07)-8711815#3 *開園時間: 平日: 週一~週五下午15:00 - 20:00 (園區每周三休園,19:00停止售票) 於 temple.imobile01.com -

#33.高雄紅毛港文化園區~高字塔港區一日遊! - 披著虎皮的貓

官網:紅毛港文化園區官方網站 · 地址:高雄市小港區南星路2808號(google map) · 包船專線:07-2288846 園區專線:07-8711815 · 開園時間: · 票價:原價NT99 ... 於 rainieis.tw -

#34.【高雄】我在紅毛港文化園區解了半天遊客癮,下次

早上的事情忙完以後,抵達紅毛港文化園區的時間大約是下午三點多。 ... 興頭一熱;於是,我莫名地和友人在那台貌似被人潮遺忘許久的機器裡停留許久。 於 b6034460344.pixnet.net -

#35.【高雄。小港區】這裡!絕對可以看見專屬於港都獨特的風情

來~就讓我帶著大家到高雄小港的紅毛港文化園區~~. 來去近距離接觸及感受專屬於港都文化的力與美^^. ▽其實紅毛港文化園區這也是我第二次前往了,很愛 ... 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#36.2022紅毛港文化園區停留時間-暢飲推薦,精選在Youtube介紹 ...

2022 紅毛港文化園區停留時間 -暢飲推薦,精選在Youtube上的經典影片,找 紅毛港文化園區停留時間, 紅毛 港旋轉餐廳門票, 紅毛 港餐廳, 紅毛 港海鮮餐廳菜單 ... 於 nbar.gotokeyword.com -

#37.高雄參訪之旅訓後心得單位 - 嘉義縣人力發展所

豐富多樣的展覽內容看得目不暇給,可惜當天停留時間有限,沒能悠閒地 ... 最後搭乘遊輪來到了紅毛港文化園區,因配合高雄港洲際貨櫃中心興. 建而遷村的紅毛港,為了 ... 於 www.chrdc.gov.tw -

#38.第一節紅毛港地方概述

紅毛 港自救委員會;規劃了紅毛港文物館保存先民的文物,港區社區遊廊計畫開發觀. 光資源、成立高字塔藝術文化園區,第二港口有信號台-高字塔,不因閒置而荒廢,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#39.鬆軟綿密的「超厚舒芙蕾」讓人口水直流,錯過絕對後悔啦

... 景緻,顯現出樸實的本質,店內還掛有寫上店名的紅燈籠,充分展現台灣傳統文化之美。 ... 女人都該學的超自律6個習慣,根本是被時間遺忘的凍齡女神. 於 style.yahoo.com.tw -

#40.紅毛港文化園區(高雄)搭乘遊艇一日遊!高字塔旋轉餐廳小紅市集 ...

紅毛港文化園區 是看海景夕陽的絕佳景點,還可以到高字塔旋轉餐廳的小紅市集品嚐新鮮海味!位於小港的紅毛港是高雄百年漁村聚落,經歷產業轉型及港口 ... 於 hoolee.tw -

#41.紅毛港文化園區停車場 - Bowentech

拔拔麻麻沒有帶你來過唷! ^^。 註: 紅毛港文化園區建議來的時間是下午4點後. 因為可以欣賞到白天傍晚夜晚三種不一樣的景色.地址:高雄市小港區南星路2808 ... 於 401783308.bowentech.pl -

#42.【高雄旅遊】可以看大船賞夕陽吃美食的好地方‧紅毛港文化園區

在85美麗灣check in 完我們來到紅毛港文化園區,準備要來看大船、賞夕陽、 ... 路2808號園區電話:(07)871-1815營業時間:週一、二、四、五15:00~20:00. 於 ipapago.tw -

#43.紅毛港園區

超指向性; 園區專線:07-8711815 (請於開園時間來電) 5; 建議停留時間:1小時~2小時. 紅毛港文化園區接駁專車正式更名為「紅13假日公車」 紅毛港 ... 於 121304994.friv2019.com.co -

#44.2017.3.11高雄小港.紅毛港文化園區 - 大新百的無聊部落格

圖:嚴格說,整個文化園區的面積並非大到要走上一、二個小時,但是光是這一片歷史的遺跡,就能讓人停留很久。 於 newbrue.pixnet.net -

#45.紅毛城- 维基百科,自由的百科全书

紅毛 城古蹟區(臺灣話:Âng-mn̂g-siânn),又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。最早建城是在1628年統治台灣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#46.【高雄】駁二藝術特區怎麼玩介紹:捷運必看景點地圖&美食 ...

波比從駁二最經典景點開始介紹,非按照駁二藝術特區地圖順序,時間有限的話挑重點,從前面先玩就對了~. DSCF3404. ... 棧貳庫- 紅毛港文化園區一日遊 於 bobby.tw -

#47.紅毛港文化園區交通捷運|停車場|開放時間|地圖地址 - 台灣景點

紅毛港文化園區 是歷史古蹟類型的景點,詳細位置在高雄市小港區南星路2808號,有27位遊客對此景點進行了評分,綜合得分為4.0分,官方建議停留時間為180分鐘 ... 於 jingdianwa.com -

#48.[高雄小港鹽埕] 駁二藝術特區搭遊艇環港紅毛港文化園區(高雄港 ...

這次來到高雄,想說就搭船到紅毛港文化園區,也可以體驗遊艇遊高雄港。 紅毛港這名稱最早出 ... 開船時間:平日15:40; 假日10:40、14:40、16:10. 於 vzfun.com -

#49.泰州市人民政府市(区)动态姜堰儿童护学空间建设成效获 ...

继2022年上半年推出东桥小学凤凰园校区、实小幼儿园校区儿童护学空间,姜堰2022年年底再次成功打造六处,分别是二实小淮海校区、实幼淮海园区、实小北 ... 於 www.tzgh.org